贺子珍在莫斯科的真实生活

(2013-01-04 16:37:33)标签:杂谈 |

周燕

奔向莫斯科,她快乐得如鸟出樊笼

1937年秋天,贺子珍离开延安,离开了毛泽东。

自1928年,贺子珍在井冈山与毛泽东结婚,一晃十年,她一直担任毛泽东的机要秘书,把自己的全部精力都放在协助毛泽东工作和照料他生活上。红军长征到达陕北后,贺子珍强烈要求独立工作。组织分配她到苏维埃国家银行发行科任科长,后来又到抗大学习。然而这时,贺子珍与毛泽东之间感情却出现了一些裂痕。

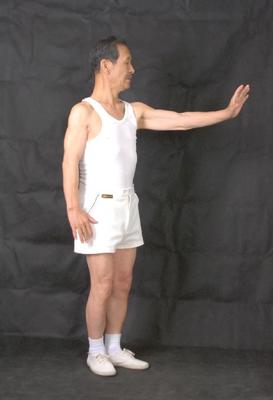

(贺子珍在苏联的照片)

红军立足陕北后,延安成了中国革命的圣地,许多抗日青年奔赴延安寻找抗日救国的真理。毛泽东经天纬地,博学多才,对许多问题都感兴趣,他很喜欢与这些知识分子交往,从中了解情况,获得更多的信息。

贺子珍生性倔强,内心的委屈不表露出来,却在心底掀起狂波巨浪。想到自己多病的身体,以及身上还有4块弹片没取出来,常常处于孤独和痛苦之中。她想去上海做手术,只有早日恢复健康,才能多做些工作。

见贺子珍要走,毛泽东极力挽留她。毛泽东说:“这些年,你跟着我受了这么多的苦,现在情况不同了,我有发言权了,以后不会让你像过去那样。”毛泽东的这些肺腑之言并未打消贺子珍要走的念头。

当时,上海设有八路军办事处,而毛泽东的弟弟毛泽民(中央政府国民经济部部长)和妻子钱希均,正在上海执行特殊财政任务——接收并转运共产国际给中国红军的巨额援助。贺子珍最信任毛泽民,特别是在长征途中,贺子珍为掩护同志身负重伤后,毛泽民亲自抬着担架,把她抬出最艰险的一段路程。

(贺子珍在共产国际中国党校的留影)

当贺子珍来到西安时,上海爆发了八一三事变,中国驻军奋起抵抗,开始了历时3个月之久的淞沪抗战。先期回到西安的钱希均极力劝说大嫂,不要去上海,那里正在打仗。直到11月12日上海沦陷,南京危在旦夕,贺子珍才彻底打消了去上海治病的念头。

正当贺子珍进退维谷之时,党中央与共产国际达成协议,决定送一批身体较差的领导干部去莫斯科学习、养病,为未来的持久战争储备指挥人才和骨干力量。贺子珍决心要去苏联,她憋足劲儿要重新塑造自己——成为一个身体强健的、有马列主义水准的革命女性!

这年11月月底,贺子珍终于从西安出发,踏上漫长的旅程。与她同行的有:在长征中冻掉双脚的原红军大学政治部主任徐梦秋;在中央苏区第三次反“围剿”作战中负伤,后被截去左臂的八路军第一二九师政治部副主任蔡树藩;在娄山关战斗中失去右腿的红三军团第十二团政治委员钟赤兵;以及陕北少共中央局组织部长、张闻天的夫人刘英。

然而,毛泽东最了解贺子珍的脾气秉性和生活能力。他知道贺子珍这一去肯定要吃不少苦。更何况,中国共产党与苏联没有外交关系,我们的同志去苏联学习、治病都是在共产国际的关怀下秘密进行的。贺子珍的身体不好,性格急躁,又不会俄语,很难融入苏联的社会生活。她面临的困难肯定比其他同志更多。

自贺子珍离开延安进入苏联国境的一路,甚至在她到达莫斯科后,不断有同志捎来毛泽东的口信,让贺子珍回延安。其中最重要的“捎信人”,就是毛泽东的弟弟毛泽民。

(毛泽东和贺子珍)

1938年2月1日,毛泽民到达迪化(乌鲁木齐的旧称)奉命担任盛世才政府的财政厅长时,贺子珍正在那里等候飞往中苏边境的苏联军用飞机。毛泽民苦口婆心,历数了一路来大哥对大嫂的感情,分析了去苏联将会遇到的种种困难,想方设法解开贺子珍心中的疙瘩。可是这一次,贺子珍谁的话都听不进去了。她恨不得插上翱翔的翅膀,立刻飞往她向往已久的幸福国度,去实现心中的美好憧憬!

当贺子珍一行5人途经兰州时,驻兰州八路军办事处中央代表谢觉哉接待了他们。《谢觉哉日记》记录了当时的情景:“如鸟出樊笼,欢喜无限。”

据刘英回忆,当时,贺子珍的心情非常愉快,在阿拉木图去莫斯科的火车上,她一路都很高兴。

她如梦初醒,寄人篱下的日子不好过

来到莫斯科,贺子珍与陆续到来的中国同志都住在莫斯科郊外的共产国际党校分部(也称中国党校)。这时,贺子珍的心情比较愉快,因为周围都是自己的同志。学习讨论时,她可以敞开心扉地发表自己的见解,有时甚至面红耳赤地争论问题。她的政治理论水平有了很大的提高,可俄文学习却不见多少长进。

在这里,中国同志都用化名。贺子珍的化名叫“文云”,她下意识地沿用了毛泽东母亲文七妹的姓氏。在她的心灵深处,还眷恋着毛泽东的革命大家庭。

当年,中国党校在政治上、学习上由共产国际领导,生活供给则由红色救济会负担。由于级别差异,同是在党校学习的中国同志,在医疗和疗养待遇上有着明显的区别。脱离了毛泽东的贺子珍,在莫斯科所享受的待遇可以想见。

1938年4月月初,贺子珍在莫斯科谢琴诺夫妇产医院生下一个男孩。为了不耽误学习,她把孩子放在托儿所。可惜,孩子先天不足,出生仅10个月就夭折了。在历经痛失爱子和生活的坎坷后,贺子珍才真正理解了毛泽东的肺腑之言“寄人篱下的日子不好过”。

贺子珍对毛泽东的怨气渐渐平息了。她盼望着学习结束后,能回到延安,与毛泽东重归于好。但就在贺子珍离开延安一年多以后,毛泽东与江青结婚了。当消息传到莫斯科时,贺子珍极为震惊。她反复回想了自己离开毛泽东前前后后所发生的事情,没想到由于自己的任性和草率竟造成这么沉痛的后果!

1939年6月,毛泽民也来到莫斯科学习、治病。见到久别的亲人,贺子珍将一肚子的心里话向毛泽民倾诉。在毛泽民的开导和宽慰下,她决心面对现实,鼓起生活的勇气,重新找回自我。

1940年夏天,在中国党校学习、养病的30多位中国同志正式结束学业,除刘亚楼、杨至成等6位军事干部继续在伏龙芝军事学院特别班学习外,大部分同志陆续回国。由于特殊原因,贺子珍和林彪的妻子张梅被留在莫斯科。她们被红色救济会安排到莫尼诺第二国际儿童院工作。

当离开朝夕相处的同志们,独自融入苏联的社会生活后,贺子珍面前的困难和矛盾接踵而来。自从参加革命,贺子珍一直过着“军事共产主义”的生活,吃饭、穿衣全由部队负责,生活虽然很艰苦,但她很习惯。在苏联,在保证最低生活的条件下,实行“按劳分配”的原则,只有付出一份具体的劳动,才有一份相应的报酬。“为什么是这样呢?”贺子珍很想不通。加之她不懂俄文,很难得到适合她做的工作。

最初,贺子珍被安排在国际儿童院幼稚园当老师。幼稚园都是3岁~7岁的天真儿童,照顾他们的日常生活,教他们唱歌、做游戏,本不是一件难事。刚满20岁的张梅性格开朗,活泼好动,很快适应了幼稚园的工作。她和孩子们一起唱歌、跳舞、做游戏。孩子们都很喜欢她。可贺子珍却没有耐心照顾这些孩子,再加上身体和情绪原因,只要孩子们一哭一闹,她就头痛,就烦躁,甚至比那些哭闹的孩子火气还要大。

贺子珍曾主动要求学做衣服。她被编入初学组。可组里只有教员有一台缝纫机,学生们都是用手做,轮流在缝纫机上实习。为等缝纫机,贺子珍往往要排几天的队。像她这样从16岁就扛枪打仗的人,哪有那个耐心一针一线地缝衣服呢!

贺子珍还试想着当被服仓库保管员。可是全校只有一个保管员的编制,要负责学校几百个人的衣服、被单、鞋袜和日常用品,以及日常的洗换等烦杂工作,而且出库入库单据都要用俄文填写。贺子珍又犯难了。

厨房里的工作贺子珍也尝试过。她从清晨四五点钟起来,到厨房削土豆,认认真真地干了12个小时,手指僵硬,腰酸背疼,结果还不如其他女工削四五个小时的土豆多。一连削了六七天土豆,她实在坚持不了了,以后就再也没有去厨房。

毋庸置疑,贺子珍是一位强者。当年,她是永新暴动向井冈山撤退的唯一的女共产党员,也是这支队伍中第一个女兵。在异国他乡,她举目无亲,孤助无援。她努力过,拼搏过,但是都失败了。她自嘲自己无用:“睡在饭甑下也会被饿死。”

1941年春天,女儿娇娇(即李敏)从延安来到贺子珍身边。母女团聚本来是一件很幸福的事情,可她却把女儿当成负担。心中的夙愿越来越渺茫,她的脾气变得更加急躁。

她的境遇是悲惨的,却是幸运的

1941年6月26日,德国法西斯对苏联发动闪击战。德军的兵锋直逼莫斯科城下。战争爆发不久,贺子珍和张梅从莫尼诺儿童院转移到伊万诺夫国际儿童院。伊万诺沃地处莫斯科西北,距离战场比莫斯科城还要近,飞机轰鸣和爆炸声终日不断。“一切为了前线!”是全体苏联公民的行动口号。

战争在残酷地进行着。红色救济会配给儿童院的食品明显不足。按规定,儿童院的每名职员每天有800克兰姆(1克兰姆=1克)的面包,小孩子有600克兰姆。而多数时间,孩子们要靠土豆果腹,甚至要靠自己的劳动获取食物和生活必需品。当时,学校设有工艺课,女孩子学缝纫,给前线的红军战士做内衣;男孩子学做木工活儿,为前线钉制木箱。为了做饭和取暖,孩子们要到很远的林区伐木,劈成合适的柴块,再用爬犁拉回来。孩子们还在学校附近开荒种菜。而贺子珍一直没有合适的工作,又没有参加伐木,也没有种菜,因此,她无法取暖,也没有菜吃,只能得到400克兰姆的面包。她只好卖掉从中国带来的手表、钢笔和衣物,换取食品,来维持最基本的生活,在饥饿和寒冷中苦苦煎熬。

因为冬天没有生火,身体瘦弱的娇娇经受不住严寒,不幸得了一场重病,一连9天不省人事,几乎失去生命。后来,贺子珍把女儿从医院接回来,一直带在自己身边。

看着眼前的窘境,贺子珍又想到自己生下的其他5个孩子,除了在莫斯科生下的男孩在托儿所病死外,其他4个孩子均已失散于国内的4个省,要想找到他们谈何容易!

离开中国党校后,在近3年羁留于苏联的时间里,贺子珍一直在困苦中煎熬着。她曾几次给共产国际干部写信请求帮助,希望得到一份力所能及的工作,只要有饭吃就够了。但她哪里知道,1943年5月,共产国际已经宣布解散。全体苏联人民都在抗击德国法西斯,谁又能有更多的精力来照顾、帮助贺子珍呢?

这时,国际儿童院来了一位新院长,名叫玛尕洛夫。他对中国孩子非常歧视,总是挑刺儿找茬儿,大加呵斥。苏联卫国战争期间,儿童院的食品本来就不充足,玛尕洛夫还从中克扣,他们夫妇的餐桌上总不断肉食和蔬菜。

贺子珍语言不通,说话又很急躁,她的要求往往得不到院方的理解和支持。玛尕洛夫还经常训斥她:“你呆在这里不想干活儿,难道还要我们养活你们这些懒虫!”这种人格上的侮辱,谁也无法接受,更何况贺子珍是从战场上拼杀出来的血气方刚的女将。原本火爆的脾气终于让她怒不可遏。玛尕洛夫竟强行把她送进“疯人院”……

贺子珍在苏联的境遇是悲惨的,但比起刘先群(博古夫人)、金维映(李维汉夫人)和其他在苏联失踪的同志,她还算是幸运的。

1946年,中共中央候补委员王稼祥和中共东北局副书记罗荣桓先后到苏联养病。他们了解到贺子珍被送进精神病院的情况,随即向国内作了报告,经中国党与苏联有关方面交涉,贺子珍重获新生。

1947年春天,贺子珍带着毛岸青和女儿李敏终于回到阔别十年的祖国。

爱华网

爱华网