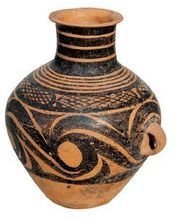

彩陶是原始民族的实用器又是工艺品,是他们唯一的生产资料。他们渔猎、耕种之余,在简陋的居室里席地而坐,面对着身边盛物盛水的容器彩陶时,就产生了很多的联想,把生活中的所见所闻、天地日月星辰,都纳入他们描绘创作的主题。他们有现代人同样的思维和情感,创作出了令今人叹服的辉煌的史前彩陶文化。当我们面对这些彩陶上纷纭繁复,雅气盎然的色块和线条时,从内心深处有一种震撼,仿佛原始先民生动、活泼、纯朴、天真的气息扑面而来。彩陶上各种纹饰所具有的节奏、韵律、对称、均衡、连续、间隔、重叠、粗细、疏密、交叉、错综,令当今艺术家为之倾倒和赞叹。彩陶的图案题材包罗万象,人纹、动物纹、植物纹、天地日月星辰、人神一体,由具象到抽象,由写实到变形,自由而浪漫。彩陶上折射出的奇特、诡异、神秘的文化现象令多少专家学者惊叹不已,望尘莫及,成为亘古之谜。

生活的神灵——鱼纹 人面鱼纹

原始先民依山傍水而居。在农业还不够发达的原始社会新石器时代,渔猎生产是他们赖以生存的主要活动,所以这种生存本能的活动被原始社会的艺术家们反映在了他们的作品中。在新石器时代早期的遗存中都有不同程度的描绘。尤其是在仰韶文化半坡类型中鱼纹的表现达到了一个非常高的程度,以后其它文化类型都无法相媲美。原始先民把他们在生活中看见的鱼的形象,以各种富有变化的手法描绘在各种陶器的器皿上。鱼纹盆上鱼的表现有的虽然寥寥数笔,却画的神态生动、情趣盎然、活灵活现。有的用抽象变形的手法用对称的菱形图案来装饰,既简明又美观。鱼儿在水中游动,在盆子周围转动,虽然没有画水,但把所有的空间都变成了河流。它们在自由的游动嬉戏,富有生活情趣,显示出当时半坡先民物质生活的主要来源于渔猎,鱼儿是他们赖以生存的主要食物。

半坡氏族先民由食鱼、爱鱼到画鱼,直到变为崇拜鱼。在他们所制作的彩陶艺术作品中得到了充分的反映,这就是半坡彩陶中形象怪异的圆形人面鱼纹盆也随之出现。双眼眯成一条缝,或半睁,或微笑。嘴角两边是两条鱼。这种人面和鱼相寓合的纹样含义深奥之谜,专家学者有着各种各样的诠释。有的学者认为是渔猎活动在彩陶纹样中的反映,是表现人在噬鱼,并且认为施加化妆的人面在口中衔鱼,又在头顶发髻边缘插鱼鳍状饰物,都是巫师装扮的样式,要通过巫术来祈求渔猎的丰收。但是一些学者认为人面鱼纹是半坡氏族的族徽或图腾,是人格化的神的出现,具有氏族保护神的性质。因此可以说,鱼类纹是半坡部族的主要图腾纹样。

半坡类型鱼纹的纹样在甘肃秦安的大地湾也有不少的发现,其年代基本和西安半坡相当,鱼纹大都是抽象变形了的装饰图案纹样,很少有写实的纹样。到甘肃的马家窑文化时期,马家窑类型和边家林时期都有大量的鱼纹图案出现。既有写实的,也有变形抽象的。但画工、造型没有半坡文化类型那么精美深奥,纹饰已趋于粗糙、简单,这充分说明艺术起源于劳动。在黄河上游原始先民以渔猎为主要生存手段,自然而然的就要崇拜他们赖以生存的食物来源,对鱼的热爱和崇敬理所当然成为了原始先民陶工艺术家的首选对象。

自由的象征——鸟纹 动物纹

新石器时代至青铜时代都有不少鱼鸟的图案。庄子《逍遥游》寓言中“鲲鹏”指鲲为鱼,鹏为鸟。古代传说日中有金鸟,以鸟为太阳的象征。古代艺术中多有射日的图像,被射落的太阳变为一只大鸟,鸟成为太阳的代称。

距今七千多年的河姆渡文化象牙片上刻有双鸟朝阳的图像,两个鸟头形象在散放着光芒的日轮图像两侧,像簇拥着太阳的样子。良渚文化玉器和陶器上刻绘有不少鸟纹与太阳纹的图像。新石器时代更多的太阳鸟图像见之于仰韶文化半坡、庙底沟类型彩陶和马家窑文化彩陶。鸟纹在彩陶花纹中有和鱼纹组合,展示日月轮回、寒热阴阳交替和与季节划分的寓意内涵,象征性地再现了自然变化的普遍规律。所以彩陶花纹的鸟纹是以太阳鸟的形象而存在的。仰韶文化各个类型的彩陶中,有的鸟在天空中自由飞翔,有的在地上欢快的奔跑。有的鸟纹背上有太阳纹,像鸟背负着太阳而飞,同时还有多种以几何形变体组合的形式或符号出现,这充分说明古代太阳鸟的神话传说在史前新石器时代的彩陶上早就有所表现。

西安半坡曾出土有鸟纹的残片,庙底沟类型的鸟纹彩陶在陕西、山西、河南均有出土。在一件庙底沟类型的彩陶片上,绘着姿态优美的侧面鸟纹,鸟的嘴张开着,作鸣叫状,尾羽上翘,正展翅飞翔。在飞鸟背部的上方,有一大圆点,被认为是太阳纹。中原地区大河村文化彩陶有多足的变体鸟纹,这和三足鸟一样,是表示阳鸟有着超凡能力的特征。大河村文化彩陶的多足变体鸟纹常画有光芒的太阳纹组合在一起,有的多足变体鸟纹的头部画成红色,更加渲染出太阳鸟给人们带来光明和希望。宝鸡北首岭发现的一件大头细颈壶上,绘一鸟衔虫,相当生动。庙底沟期的鸟纹就多了,陕西华县泉护村和华阴西关堡是得最多的,陕县庙底沟、山西芮城大禹渡、甘肃大地湾等处也有一些。鸟的形象多种多样,有的似在啄食、有的伫立张望、有的振翅欲飞,有的则多在空中翱翔。早期的鸟纹还是比较写实的,到庙底沟类型晚期已达到非常的抽象概括。有的描绘正面的飞鸟纹,以一个圆点表示鸟头,以弧边三角纹表示展翼的鸟身。还有一些变体鸟纹组成的图案采取了自由的格式,像散解的翅羽漫天飞舞。尤其一些彩陶瓶,所描绘的飞鸟围着瓶的器壁组成二方连续的图案,鸟纹以圆点、弧边三角形、弧条和斜线为基本造型元素,形成旋转的图式,表示飞鸟的鸟形不断换移变幻,在天空翱翔、回旋、翩跹、飘逸和自由升腾的景象。把简化抽象的纹饰图案和陶器的器形达到了完美的结合,使之艺术效果即统一又和谐。

鸟纹的发展到马家窑时期,飞鸟纹十分简单。飞鸟以一个圆点表示头,以三条柳叶状表示身子和展开的双翅,也有的以一根条纹表示鸟身,鸟展开的双翅做反方向的旋舞,鸟展开的翅羽被分解开表现,成为火焰状的纹样。有的鸟纹干脆头部都消失,只有鸟的身子为羽翼状。马家窑往后的辛店文化时期虽然没有庙底沟类型的那么精美,但鸟纹的表现又达到了一个高峰,各种鸟纹与日月、动物的组合层出不穷。鸟纹既有和太阳组合写实的表现,又有形成符号文化的组合。而且随着器形去描绘,形态更加逼真,姿态多种多样。鸟纹从单只到群体都有不同样式的表现,而且可以看出鸟的种类,即是和平鸽和鸵鸟的形象。由黄河彩陶纹样中升腾而起的阳鸟纹,在中国历史发展的长河中,成为中国传统图案的经典纹样,在历朝历代中都有惊人的表现,充分说明了人类和大自然合谐相处是多么的重要。

彩陶是原始民族的实用器又是工艺品,是他们唯一的生产资料。他们渔猎、耕种之余,在简陋的居室里席地而坐,面对着身边盛物盛水的容器彩陶时,就产生了很多的联想,把生活中的所见所闻、天地日月星辰,都纳入他们描绘创作的主题。他们有现代人同样的思维和情感,创作出了令今人叹服的辉煌的史前彩陶文化。当我们面对这些彩陶上纷纭繁复,雅气盎然的色块和线条时,从内心深处有一种震撼,仿佛原始先民生动、活泼、纯朴、天真的气息扑面而来。彩陶上各种纹饰所具有的节奏、韵律、对称、均衡、连续、间隔、重叠、粗细、疏密、交叉、错综,令当今艺术家为之倾倒和赞叹。彩陶的图案题材包罗万象,人纹、动物纹、植物纹、天地日月星辰、人神一体,由具象到抽象,由写实到变形,自由而浪漫。彩陶上折射出的奇特、诡异、神秘的文化现象令多少专家学者惊叹不已,望尘莫及,成为亘古之谜。

生活的神灵——鱼纹 人面鱼纹

原始先民依山傍水而居。在农业还不够发达的原始社会新石器时代,渔猎生产是他们赖以生存的主要活动,所以这种生存本能的活动被原始社会的艺术家们反映在了他们的作品中。在新石器时代早期的遗存中都有不同程度的描绘。尤其是在仰韶文化半坡类型中鱼纹的表现达到了一个非常高的程度,以后其它文化类型都无法相媲美。原始先民把他们在生活中看见的鱼的形象,以各种富有变化的手法描绘在各种陶器的器皿上。鱼纹盆上鱼的表现有的虽然寥寥数笔,却画的神态生动、情趣盎然、活灵活现。有的用抽象变形的手法用对称的菱形图案来装饰,既简明又美观。鱼儿在水中游动,在盆子周围转动,虽然没有画水,但把所有的空间都变成了河流。它们在自由的游动嬉戏,富有生活情趣,显示出当时半坡先民物质生活的主要来源于渔猎,鱼儿是他们赖以生存的主要食物。

半坡氏族先民由食鱼、爱鱼到画鱼,直到变为崇拜鱼。在他们所制作的彩陶艺术作品中得到了充分的反映,这就是半坡彩陶中形象怪异的圆形人面鱼纹盆也随之出现。双眼眯成一条缝,或半睁,或微笑。嘴角两边是两条鱼。这种人面和鱼相寓合的纹样含义深奥之谜,专家学者有着各种各样的诠释。有的学者认为是渔猎活动在彩陶纹样中的反映,是表现人在噬鱼,并且认为施加化妆的人面在口中衔鱼,又在头顶发髻边缘插鱼鳍状饰物,都是巫师装扮的样式,要通过巫术来祈求渔猎的丰收。但是一些学者认为人面鱼纹是半坡氏族的族徽或图腾,是人格化的神的出现,具有氏族保护神的性质。因此可以说,鱼类纹是半坡部族的主要图腾纹样。

半坡类型鱼纹的纹样在甘肃秦安的大地湾也有不少的发现,其年代基本和西安半坡相当,鱼纹大都是抽象变形了的装饰图案纹样,很少有写实的纹样。到甘肃的马家窑文化时期,马家窑类型和边家林时期都有大量的鱼纹图案出现。既有写实的,也有变形抽象的。但画工、造型没有半坡文化类型那么精美深奥,纹饰已趋于粗糙、简单,这充分说明艺术起源于劳动。在黄河上游原始先民以渔猎为主要生存手段,自然而然的就要崇拜他们赖以生存的食物来源,对鱼的热爱和崇敬理所当然成为了原始先民陶工艺术家的首选对象。

先民形象的赞歌——人面纹及塑像

黄河彩陶中陶塑人像和人物纹饰均有大量出土。渭河流域及黄河中上游地区的各类文化遗存中均有各种陶塑以不同形式出现,尤其是陶塑人像种类繁多、形式丰富,通常包括圆雕人像、浮雕人像、以及装饰有头像的陶壶和陶瓶等。黄河流域的人像等雕塑具有两大特色,即实用性和象征性。实用性即作品总是将实用的功能放在第一位;所谓象征性,即作品不着重在追求肖形像物,而是以作品代表的意义为主要目的。

人面纹饰、人物纹饰在黄河流域各类文化遗存中均有不同形式的表现。这种纹饰主要是以表现现实生活为主,其次具有象征性的以图案形式出现,寓意本民族的图腾崇拜。也有远古先民在制陶创作时即兴之作,并不像现在有些学者描述的那样神秘,代表多种寓意在里面,多数都是人类的天性摹仿能力使然而已。原始先民在长期的劳动中,把对大自然存在的一切实物,摹拟到彩陶的艺术制作中去,比如日月星辰、刮风下雨、雷鸣闪电、劳动耕作、捕鱼狩猎、各种动物的形态和植物的形态,都是他们描绘的对象。远古时期氏族人们的原始宗教信仰和社会活动、音乐、舞蹈娱乐活动、本民族的图腾崇拜、原始先民的音容笑貌、男女身影都是他们创作的自然而然描述的主题。

享受生活,爱美是人类的天性。经考古发现距今28900年前的旧石器时代,峙峪人制作的一件石墨装饰品,该物是扁平椭圆形,大小似鹅蛋,中央有穿孔,可系绳配挂。此外灵武水洞沟遗址发现以鸵鸟蛋壳磨成的穿孔串珠。安阳小南海遗址发现一颗钻孔石珠。更为重要的发现还有:阳原虎头梁曾发现用贝壳、鸵鸟蛋壳、鸟骨管制成的配饰物;北京周口店山顶洞遗址曾发现百余件装饰品,包括鸡心形钻孔石坠、穿孔石珠、磨孔海生贝壳和钻孔兽牙及骨管等。这些充分说明劳动创造了人,同样也创造了艺术,原始先民爱美、表现美是他们的本能。黄河流域出现的陶鼓、陶笛、陶铃等远古乐器证明了彩陶舞蹈盆的出现不是偶然的现象,原始先民在劳作之余也有与现代人同样的不同形式的娱乐活动。他们在渔猎、耕作之后,晚上围着篝火席地而坐。一边欣赏陶工们制作的精美的彩陶实用品,一边放声高歌。有的在水畔泉边翩翩起舞,一幅原始先民们田园美妙的生活画面展现在人们的面前。

自然物的神话——鲵鱼纹、蛙纹、神人纹

仰韶文化晚期即庙底沟类型的彩陶上出现的鲵鱼纹,既写实又抽象的描述,把鲵鱼人格化形象化。原始先民在日常生活劳动中的所见所闻形象化的描绘在了陶器上。甘肃省甘谷县、武山县、礼县出土的三件鲵鱼纹瓶就是典型的例子。鲵鱼头画的是小孩的头部,鲵鱼的身子。鲵鱼俗称娃娃鱼,栖息在湍急的山涧溪流中,会发音,声似婴孩哭啼,面部短小如小儿,所以称作娃娃鱼。这种类似于人的鲵鱼,原始先民视之为神物,往往被当成部族崇拜的神祈。

蛙纹的描绘最早见于半坡时期出土的一件鱼蛙图盆。庙底沟类型时期就有鲵鱼图了。到了马家窑类型时期有不少的蛙纹彩陶出现。开始是写实的,大都见于盆内的器壁上,后来逐渐演变成抽象的符号化的图案。蛙的头用圆圈或者一个点来代替。不管怎样变化,蛙还是蛙的形象,不可能变为所谓人的形象。但到了半山类型时期蛙与人合而为一,即被人们称为蛙纹、人纹,统称为神人纹。半山类型神人蛙纹的形象还是比较写实,一般画在彩陶壶上。在壶腹两面各画一个全身的神人蛙纹。手臂为两节,向上倾斜。有的双腿作叉立状、身躯为条状。头部比较写实,用一个大圆圈来表示。有的圆圈内装饰成各种几何图案,有的用小圆圈代替人的五官,有的非常写实的画出了人的眼睛、鼻、嘴等五官特征。到半山类型晚期,神人蛙纹的样式变得非常复杂,画法也极度抽象。有些头部变成一个圆圈,有大小不同的形状。神人纹由单独纹样变成复合体的多组连续纹样,就像马家窑类型时期舞蹈人纹一样,手拉手绕着壶罐的器壁旋转。有的已省略掉了人的下半身,只表现人的上半身和两肢爪,这种现象一直到马厂类型的晚期为止.。

在马厂类型时期,这种神人蛙纹达到了极致。早期神人蛙纹的头部非常夸张,在代表头部的圆形里,有千变万化的图案。变体抽象的神人蛙纹以各种样式、多种组合的形态出现,而且不光是壶罐,还出现在盆、瓶、盘、豆等多种器皿上。到了中晚期更加以灵活多变的、多姿多彩的神人蛙纹样式出现,不仅有细笔细描的半工半写,而且有了简笔大写意的神人蛙纹出现。同时极度简化到了不能再减的程度,有些简化的去掉了神人蛙的头部,把壶口变为神人蛙的口;有的只剩下肢爪纹,折带纹,而且肢爪纹装饰成万字纹、十字纹的图案。

有众多专家学者认为,蛙纹后来纯粹演变成了人纹、即神人纹,但我认为它还是代表蛙。由于对蛙的崇拜,而把它人格化了。这其中有众多的原因:其一,青蛙是两栖动物,能在水中生,会在地里长,出入自由而且青蛙产卵量非常大,繁殖能力极度的强。这与先民企盼多多繁衍后代的理念是一致的;其二,“蛙”与“娲”同意,“蜥蜴”又同“伏義”音相近,女娲补天和伏義演绎八卦的故事在当地流传,女娲传土造人的传说更是深入人心,所以伏義、女娲是人类的始祖;其三,马厂类型这一时期,水患是对先民的最大的威胁,所以制服水患抵挡洪水,保护田园,“蛙神”是神力无比的保佑神灵,是抽象了的、人格化的“蛙神”;其四,也就是大家比较认同的在古代科学技术及其落后的情况下,古羌族先民注意到青蛙的鸣叫声与风雨有着很大的关系,他们通过“青蛙叫暴雨到”的现象和青蛙两栖生存的能力,认为青蛙是一种能呼风唤雨、驾驭洪水的神灵,能给人传递风雨的信息。由于青蛙有这种能力,于是羌族先民便对它产生了恐惧和崇拜。恐惧制造神,青蛙成了羌族先民的氏族图腾崇拜的偶像,而有的人认为青蛙演变而成的神人蛙纹是中国龙图腾的雏形,这一观点还在探讨之中。

生生不息——水纹、旋纹

在历史悠久、民族众多、地域辽阔的中国大地上,自古以来形成了许多各具特色的文化圈,它们互相影响、互相融合、交相辉映,使中华民族的历史文化呈现出异彩纷呈、多元一体的格局。黄河华夏文明孕育了辉煌千古的彩陶文化。在地理位置上,黄河上游马家窑文化独一无二的令人震撼的涡漩纹,是大自然给人类带来了灵感及创作的激情。在四五千年前,氏族中绘制彩陶的陶工,面对日夜奔流的黄河水,汹涌澎湃、生生不息。于是就把这种真切的感受描绘在彩陶上。远古文明几乎无一例外的傍水而居,水波形状的几何纹样在世界各地早期文明中都可以找到,但没有一种像马家窑文化时期对水的描绘达到那样高的成就。当你面对马家窑文化大批富有激情的涡漩纹彩陶器皿时,它那流畅自然的线条,仿佛会产生流动的节奏和妙不可言的韵律,让人感到有无数的涡纹在眼前周而复始的旋转,氏族画工在有限的空间里产生出无限的循环,无限的遐想。观之每一件马家窑文化对水的刻画以及演变成飞动的旋纹图案,都会令人十分惊讶,感叹万千!那种超时空的创造力和想象力令今人折服。五千年后的现代艺术家对水的描写能超过他们吗?没有!绝对的没有!不妨你可查找中国美术史,查找世界美术史,没有!就是没有!

马家窑类型时期由于水的流动而产生的涡漩纹也波及到了其它素材的设计,出现了众多的繁复多变的旋纹样式,仿佛大千世界什么都在转,都在动。氏族画工发明并运用了卓越的图案定位方法,最具有特色的定位方法是以点(圆)定位,以此而展开绘成反复多变的旋纹样式。尤其半山时期达到了极致,装饰在壶和罐上腹的旋纹图饰变化万千,但都是以旋姿百态的二方连续纹来展现,平视而观,好像黄河巨涛大浪在翻滚,在奔腾。半山时期旋纹加入红色使旋纹图饰在动的韵律中更显华丽多彩,视觉效果达到了空前。马厂类型时期彩陶继承了半山类型旋纹的风格,前浪推后浪,一浪高过一浪,出现了比较大的旋纹器皿,但这一时期的图案丰富多样,旋纹已不是马厂类型的主要纹式了。从马厂以后各文化类型的彩陶,旋纹已基本消失,这一时期后彩陶已成衰败的局势。

光明的使者——太阳纹

自然崇拜,是原始先民在同大自然的斗争中处于软弱无力和对客观世界愚味无知情况下,把自然物人格化,同时又由于人们对某些自然的畏惧或感恩而产生的。原始先民在对大自然的崇拜中,对太阳的崇拜表现尤为突出。这同太阳是光明和温暖的源泉和干旱、酷热的祸根有关,也与太阳是人们日作夜息的依据和农业生产季节划分的标志及作物生产的要素之一又密切关系。于是远古先民认为,太阳是他们的幸福神,能够驱除黑暗和邪恶,是带来光明和生气的灵力无比的保护神,由此而产生对太阳的崇拜不知不觉中就反映到了他们的艺术创作彩陶的图案中。所以对太阳的崇拜在新石器时代各种文化类型的彩陶上均有所反映。如郑州大河村仰韶文化晚期遗址出土的彩陶纹样中,仅太阳纹就有三种构图:一种系由圆圈和圆圈外边的射线构成,一个光芒四射的太阳纹;一种用红色大圆点与棕色射线构成一个旭日东升的太阳纹;另一种是前两种太阳纹的综合,即由一个圆点纹,圆圈纹和斜线构成一个太阳。可惜这三个太阳纹的样式只是彩陶局部的三个残片。郑州大河村还出土了一个完整的彩陶盆,盆腹壁周围纹饰带由十二个光芒四射的太阳纹所组成。山东邳县大汶口出土一彩陶盆外壁绘有光芒四射的八角形纹,这类花纹就是太阳形象的装饰图案已是学术界的共识。陕西华县柳子镇泉护村出土的仰韶文化庙底沟类型的彩陶上饰有日鸟纹,同期的庙底沟类型的彩陶上也有不少的太阳鸟纹,这也验证了中国神话传说中关于太阳的传说,在《山海经》里有生动的记述:最初共有十个太阳,都居于东方的巨大的扶桑树上。九个太阳居上枝,它们轮流当值,每天由鸟载运一个太阳出去和回来,再载运另一个太阳出去。从黄河彩陶的图案纹样中,可以看到许多的太阳与鸟的实例。对太阳的崇拜,各个文————化遗存中均有记载,马厂时期太阳的描绘在一个彩陶上达八个之多,到了辛店时期在一个彩陶器皿上达到十六个之众。而马厂类型彩陶中众多圆的装饰有些专家也认为是太阳纹的变异,也就是说“拟日圆”。在全国众多地区旧石器时代的岩画中,反映日月星辰太阳的形象是很多的,说明了原始人对太阳的崇拜由来已久。

生命之歌——生殖崇拜

性是每个人与生俱来的一种本能,原始人类也不例外。没有性爱便没有人类自身的再生产,没有性爱也就没有人类的历史。人类在原始时期性与生殖崇拜是普遍存在的,原始先民在日常生产劳动生活中,对性的理解有一个不断的演变认识过程,从而产生了对生殖器的崇拜、生殖的崇拜和性交的崇拜。

古人对性的认识也是经历了迷惘、朦胧、敬畏和崇拜的全过程,这就是因为他们对性活动带来的那种非凡快感和性活动的生育后果总感到无限疑惑和惊喜,因此才把性与生殖活动看得那么神奇和神秘。性与生殖仿佛成了一种超自然的力量,于是敬畏和崇拜之心油然而生。如把石笋、蝉、鸟、蜥蜴、龟等比喻为男性生殖器,把洞穴、石环、双鱼、蚌、瓜、花等比喻为女性生殖器,把蛙、蟾蜍、葫芦、石榴等看作是生殖和多子的象征,把双蛇缠绕、鸟叼鱼等认为是性交的象征。

在漫长的原始公社时代,经过母系社会到父系社会的演变,在不同时期对性的认识都有不同的变化,但归根结底,性是原始氏族先民生活中不可缺少的主要部分。在生产力非常低下的原始社会,氏族先民除了耕种渔猎以维持生计之外,精神生活是极其单调贫乏的,性是他们唯一的娱乐生活,虽然在考古遗存中原始人已有娱乐,例如骨笛、陶鼓、陶铃、舞蹈纹饰彩陶的出土,这其中存在着一种宗教祭祀的活动。原始先民对性的认识、热爱、崇拜毕竟要反映到日常的劳动生活之中,所以氏族画工就把这种对性、生殖器的敬仰塑造在了陶器上,绘在了彩陶的图案中。例如辽宁牛河梁地区的红山文化遗址中出土了母系氏族社会的象征物—陶质妇女裸体像。青海柳湾新石器时代遗址中出土一件人像彩陶壶,其上塑有一裸体浮雕像,乳房突出,生殖器都具有两性特征,为“两性同体”像。马家窑文化中众多的女阴纹,各式图案繁华似锦。还有本书收集的一件私人珍藏的甘肃秦安出土的“男根尖底瓶”,男根的塑造很写实,即形象又生动,表现了原始先民的聪明才智。近年来全国发现发掘的岩画中更是存在大量大胆、清晰表明男女性器官、交媾、欢庆场面,说明性与生殖崇拜的历史是悠久的,它们在原始人的生活中占据有主要地位。古代传说中女神女娲造就了人类又为人类建立了婚姻、制度,备受世人的敬仰。

诡异的天书——“卐”与“卍”字纹

在人类文化史上,卐与卍作为符号,很早就出现了,而且历史悠久,覆盖的区域很广,许多民族都使用过它。在西亚的新时期时代遗址,在古希腊和古埃及的废墟乃至北美一些印第安人部落中,都有人发现过卐的符号,在欧洲也同样有卐的各种装饰性的符号。在我国人们所熟知的卐字是佛教的专用符号,而且在寺院,佛教活动中经常看到。卐常见于释迦牟尼的胸前,是释迦牟尼的三十二相之一。代表吉祥如意,唐武则天特制定将该符号读做“万”字,意为“吉祥万德之所集”。在佛经和佛教寺院中,卐常常也被写作卍。在我国藏传佛教中,卐被赋予“法轮常转不止”的含义。西藏原始宗教本教把卐作为自己的教徽。在藏文化中也有各种图案装饰的卐纹。在中国古代的其他寺庙建筑中,除了使用单个卐字作装饰图案外,还有一种由无数个的卐字相连在一起的装饰纹样,被称为“卐字不断头”而且这种以卐字不断头的图案在民间生活中被广泛流行和应用,体现了人们对“吉祥万年”的一种企盼和寄托。

卐和卍字纹在我国民间流传是相当广泛的,有人说这是魏晋时期佛教传入卍才走进了中国人的生活。但是根据考古发现,在距今4000多年前的马家窑文化彩陶中,就出土了众多的绘有卐和卍形符号的纹饰,而且艺术表现手法的成熟和流行的广泛在全世界同时期都是领先的。为什么在互相交往十分困难的古代,世界各地的人类不约而同地都创造和使用“卐”这个符号来表达自己的某种信念或精神寄托。在世界文明的进程中均存在着很多神奇而难以理解的文化现象,例如卐字的出现和广泛被应用,历史如此悠久,范围如此之广阔,纹样如此之相同,它有着什么样含义,传达了古代人类的什么信息呢?迄今仍是留给世人的一个难解的谜。

卐这种符号在佛教中是非常神秘的,有轮回往复、轮回转世的理念在里边,可以给人们带来新生、吉祥。可在20世纪造成人类浩劫的法西斯希特勒,把卐作为德国国家社会主义纳粹党的徽章和国旗。在红布上的白色圆圈中嵌上黑色的卐。在黑白红三种恐怖的颜色中更增加了卐字的神秘色彩,给世人也留下了难以磨灭的阴影。

华夏货币始祖——贝纹

原始社会新石器时代的晚期,由于生产力的发展,剩余生产品的增加,私有制也随之出现,这些也反映到这时期的彩陶艺术中。马家窑文化的半山、马厂类型彩陶艺术中,出现了贝纹及变性贝纹的装饰纹样。以贝作为“货币”的物易物的商品社会在新石器时代就已出现。生活在甘、青地区的先民们离海较远,对来自遥远海滨的交换物贝壳非常的珍视,把海贝作为宝贵的装饰品和货币来使用。因为贝代表着财富和荣誉。在夏商周时期国王以贝赏赐臣下,赏贝的多少而作青铜器以此纪念。到后来依海贝之样而铸青铜贝作为贸易流通是我国最早的金属货币。马家窑文化半山、马厂时期的先民们不但使用贝,崇敬贝,而且氏族陶工也把贝的形象画在了各种彩陶的器皿上。把贝的纹饰和其他的纹样组合在一起来使用,有的彩陶壶的颈下部饰有一圈串起来的贝纹,说明当时原始先民已使用贝做成的项链,贝也是我国历史上最早的货币。

繁华似锦——几何纹

黄河彩陶上的图案纹样包罗万象,是黄河流域先民物质生活和精神生活的产物。各个文化类型都有他们氏族代表性的主要花纹,如半坡以鱼纹为其主要图式,庙底沟类型以鸟纹为主要图式,马家窑类型以水漩涡纹为主要图式,半山类型以旋纹为主要图式,马厂以蛙纹即神人纹为主要图式,辛店以太阳鸟为主要图式等等。不管以什么形式为主,但都包含了世界万事万物的方方面面。就按现在的艺术类型去划分,题材包括人物、动物、花鸟植物、天地日月星辰,无其不有。形式也是各种各样,即写实又抽象,由写实到抽象,由抽象到写实,由具象到简化成图案,由单个图样到二方连续、四方连续等多种形式。几何的纹样也达到了很高的艺术成就,题材之丰富,样式之繁多,构成之巧妙,手法之奇特,迄今人们都在沿用几千年前先民创始的这种几何图案样式,原始先民创造的这种彩陶文化是现代艺术设计者取之不尽的源泉。

8000年前的大地湾文化彩陶,“一画开天”中华大地上升起了彩陶的霞光。半坡文化由写实的鱼演变成几何形的三角纹,庙底沟的鸟纹抽象成弧线的几何纹,植物花纹演变成菱形几何纹,马家窑、半山类型的弧形、旋线等三角纹完全几何化了,马厂类型神人纹变成了几何形的折带纹。众多编织纹如布纹、席纹、绳纹、拟指纹、拟日纹等等,汇成原始图案的宝库。原始先民把自然界万事万物归于美学的创造之中,由物质到不断的精神意象深化过程,由此黄河彩陶可以说是中国保存最早的以彩绘纹样和立体造型相结合的工艺品,属于现在所称的工艺美术的范畴,也是中国最古老的绘画作品。

爱华网

爱华网