我的德国同事(一)——记乌韦

1974年7月19日,德国青年乌韦·克劳伊特(UweKräuter)来到中国。乌韦一踏上中国这片土地,我就是他认识的第一批中国人,我也就成了他的第一拨儿中国朋友。当时,他还不到30,刚刚跨出大学的大门,还是一个激进的毛派共产党的成员,因为参加支持纳米比亚反殖民主义斗争的学生示威游行,上了警察的名单,可能被捕入狱,便来到了社会主义中国。中国外文局外文出版社也就成了他到中国后的第一个工作单位。

我们从事外译汉的翻译工作,是把自己熟悉的从小就会的母语,转换成自己不熟悉的后天才学会的外语,而外文局的工作,则是把中文图书的汉语文字翻译成人家能够接受能够看懂的文章,出书,发行。翻译出书,更要求忠实原文,文字通顺流畅,优雅美好,讲的是准确、漂亮,绝对不能马虎。这样的工作离不开洋人。我们的译稿必须经过我们称之为“外国专家”的老外改稿,德文叫polieren,即润色,或润饰,改正错误,修饰文字。乌韦来到外文出版社后,干的就是这项工作。乌韦德文很好,文字不错,知识面广,工作态度又具有德国人独有的认真、严谨,经他修改润饰的译稿,令我的中国同事满意。从1974年来到外文局到80年代离开,包括这期间在《北京周报》德文版的几年工作,经过乌韦改稿润饰的德文书稿不计其数,但无有差错的记录。正因为如此,1982年中国共产党第十二次全国代表大会期间,他被大会秘书处聘请,参加党代会文件的德语翻译改稿。“十二大”的翻译组,设在西郊五棵松的通讯兵招待所。翻译组工作的开始,先于大会的召开,而翻译定稿工作则与大会同步。报告一经举手通过,文件的外文版打印稿就得面世。这中间会有无数次大大小小的改动,文件的改动内容,则属绝密级。出于保密的原因,对参加翻译的同仁实行隔离,虽有小范围活动的自由,但不能回家,写信,打电话等与外界的接触。我与翻译组的其他同事,和乌韦日夜相处,并肩战斗,出色完成了任务。在当时所有语文翻译组中,德文组被称为最年轻、战斗力最强,乌韦功不可没。党代会的工作结束,分手时,乌韦与我们握手拥抱,乌韦反复一句话:“十三大再见!”殊不知到了1987年10月召开“十三大”的时候,他早已离开外文局,离开翻译出版战线了。

乌韦刚来华的时候,青涩,朴实,单纯,憨厚,留着标志性的小胡子,身穿蓝灰色中山装,一说话就脸红,本来就白皙的脸上泛起红晕,是很可爱的。给我印象最深的,还是他买了一把油纸伞,当年我们中国人已经早就没有人用这种伞了。这使我联想起文革期间流行甚广的刘春华的那幅著名油画《毛主席去安源》,一定是毛主席手中的那把伞,给他的影响太大吧。德国天气湿润多雨,而我们北京干燥少雨,我再也没有见他用过这把伞。

乌韦有一个非常慈祥的母亲。由于自己上了德国警察局的名单,他这个孝子不能回国探望母亲,乌韦就请母亲来华与他相聚。他妈妈与继父在北京期间,我还曾陪伴他们参观访问,例如访问北京大学等。不久,她的母亲得了不治之症,他又不能回国,他就把妈妈接到北京,接受中国治疗。1980年6月,乌韦的母亲在北京逝世,享年还不到60,令他极度伤心。乌韦在八宝山为他母亲举行了隆重的追悼会,北京文化界许多重量级的人物(如老舍夫人画家胡絜青)参加了追悼会。乌韦已经整整10年没有踏上自己祖国的土地了。没过几年,他准许回国了。他告诉我,这是因为他的官司“verjährt”(过了时效)。我从乌韦那里学到许多德语知识,“verjähren”这个德语词令我永远不忘。

乌韦与北京文化界上层人物关系很不一般,这可能要感谢他的前妻白霞(PatriciaWilson),一个漂亮高雅的苏格兰女子。白霞由她的英格兰朋友戴乃迭及其丈夫杨宪益的介绍(杨先生为翻译《红楼梦》等中国经典名著的大翻译家),进入中国外文局《外国文学》英文版任专家,并由此进入了中国的文艺圈,结识了黄宗英、赵丹、黄宗江、阮若珊、英若诚、于是之、白桦、邹霆……等等演员、作家,或杂家。乌韦与白霞恋爱结婚,并与中国文化界大家的结交,为自己从事中德文化交流奠定了扎实的基础。1979年,乌韦与白霞结婚,在北京人艺二楼礼堂举行了隆重仪式。我们作为男方宾客应邀出席。著名学者、剧作家黄宗江在《万象》杂志2002年1月号撰文介绍白霞时说:“......白霞和乌韦终于成婚。始礼于北京人民艺术剧院礼堂,中外友人尤其是文艺界朋友云集。乌韦着长袍马褂,白霞着锦缎红妆,行古国大礼如仪,叩谢了众宾朋。不久白霞心满意足地生了个男孩劳瑞。”在乌韦的婚礼上,我们结识了时任西德驻华大使修德先生。

乌韦80年代初离开中国外文局后,专职致力于德中文化交流。1980年他把中国的戏剧《茶馆》带到德国。这以前,他和我曾经的同事霍勇合作,把老舍的这部名著翻译成德语,在西德苏尔康姆普(Surkamp)出版社出版。1980年北京人艺的《茶馆》剧组应邀,赴西德、法国、瑞士15城市访问演出。中国话剧第一次走出国门,被西方戏剧家称为是“东方戏剧的奇迹”。乌韦作为随团翻译,演出时进行同声翻译。他当时中文不如现在,但是他熟悉剧本,凭借对剧情与人物情绪的受把握,他成功地完成了翻译任务,获得很大的反响,取得巡演的成功。在德国的首次演出时,演员共谢幕27次长达7分多钟!继《茶馆》之后,后来他又介绍了曼海姆人民剧院的《屠夫》来华演出。

乌韦与白霞的婚姻维持了3年。黄宗江大师在上述的文章中说:“说实话,由于我的知情,对这桩婚姻有些不安的预感,果然他们不久就好结好散,还在个酒吧熄烛祝福。他们的分离无关品质,还是多说少说的性格分歧吧。也有第三者之说,其实出现在离婚后。”乌韦与白霞离婚后,在一次聚会中,乌韦认识了我国当时的80年代著名影星、后来的第18届电影百花奖最佳女主角得主沈丹萍。两人一见钟情,堕入情网,1984年完婚。这段秦晋之好,在当时的历史条件下,纯属不易,一开始也并不被看好,人们对他们的婚恋都持怀疑或否定的态度。沈丹萍告诉笔者,他们的婚恋一经公开,引来一片哗然,谣言四起,甚至有说沈丹萍嫁给一个意大利老头,百万富翁......。然而,将近30年过去了,他们的婚姻虽然难免磕磕碰碰,但是还是经受住了时间的考验,成了我国跨国婚姻的美谈,夫妻俩或带着女儿频频出现在我国各地的电视屏幕上。如今,他们的大女儿丹丹已经28岁了,小女儿安娜也18岁了。一家子幸福地生活在北京。乌韦继续在为增进两国友谊奔忙着。我衷心祝福他们。

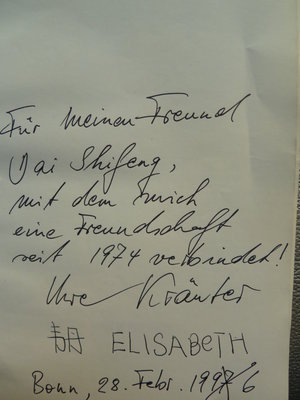

虽然乌韦早已离开了外文局,但我们的友谊长存。在他们新婚后不久的1984年,乌韦就带着沈丹萍,来到我当时还在颐和园后面的中国林科院的家做客(见照片)。1996年,乌韦带着女儿韦丹去中国使馆办理签证事宜,我与乌韦十分意外地在波恩中国大使馆邂逅。我尽了地主之谊,帮他找熟人,给他们提供方便。乌韦送了我沈丹萍的著作《阳光下的漂泊》,并当场欣然提笔赠言:“FürmeinenFreundDaiShifeng,mitdemmicheineFreundschaftseit1974verbindet!”(送给我的朋友戴世峰,始于1974年的友谊连结着我与他!)

乌韦一家

乌韦与沈丹萍(以上照片选自网络)

(1984年乌韦、沈丹萍在我家,左一为我儿子戴岱,右一为儿子的好友赵杰)

(乌韦赠书题词:“赠给我的朋友戴世峰,始于1974年的友谊连接着我和他!”)

爱华网

爱华网