他是诗人,他是画家,他是书法家,他是军事家,他是戏曲家,他是民间文学家,他是美食家,他是酒徒,他是狂禅居士、他是青藤道士、他是旅行家,他是历史学家,他是精神病,他是杀人犯。他死后,袁宏道、冯梦龙、陈洪绶、黄宗羲、郑板桥、齐白石等人都崇拜他。

曾经有位前辈说,每次看明代徐渭的字都会掩面而泣。其实,对于每个怀着书画艺术梦想的人来说,徐渭,是一个挥之不去的情结,他的身世过于离奇,才情过于脱俗。当我们把他留下的那些残笺短幅拼凑出一个模糊身影时,总会怀疑世间是否真的存在过这样一位人物。

“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”这种喻托手法,是古代诗人用老了的招式。然而再一次出现在徐渭笔下,却显得无比苍凉。他是一个令人永远无法亲近的人物,桀骜不驯、近乎癫狂,有侠义肝胆,却时常白眼对人;有满腹才略,却不屑向权贵谄媚,我行我素地生活在自身近乎极端的精神世界之中。没有人知道他多次自杀的真正原因,只留下:“引巨锥刺耳深数寸;又以椎碎肾囊,皆不死。精神几近失常,几近癫狂。”这样的描述,本应是百万军中指挥若定的将帅,却被看成一介无用书生,他只能游戏笔墨、驰骋丹青,在疾风骤雨般的笔墨碰撞之中,呈现傲视千古的恢弘气度。

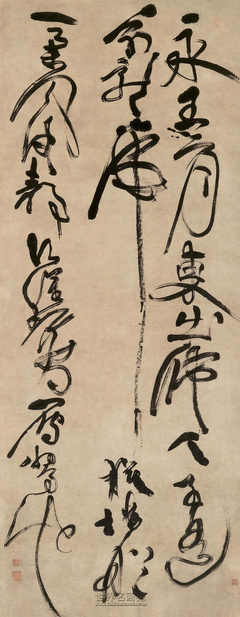

徐渭自称书法第一、诗第二、文第三、画第四。这种高标自许,并非眼空无物的夜郎自大。他以天纵才情采众家之长,一支柔毫挟风带雨,三分狷狂,六分侠气,在横涂竖抹之间创造出诸多神妙之品。晚年所书的行草大轴,往往茂密郁拔,密不透风,行款穿插铺排,险象环生,却总能避让自如、井然有序,真如大将用兵,指挥若定。后人用尽辞藻来形容他神鬼莫测的高超技艺,更有人赞誉他是“八法散圣、字林侠客”。效法模仿也不乏其人,或输在才情,或流于狂怪,始终捕捉不到那种临风一挥中带出的狷狂霸气。

“遇”与“不遇”,是每个艺术家面临的重大问题。生前寂寞死后无闻,这样的悲情才子,自古有之,所谓知音难求,庶几如此。就这一点而言,徐渭是幸运的,虽然颠沛凄苦、晚景苍凉,最后在“几间东倒西歪屋”里郁郁而终。在他故去后,终于出现了一位叫袁宏道的人。此人是明末文学流派中的领袖,当世声誉之隆,远非徐渭可比。他在友人陶望龄家中看到一本已经“烟煤败黑,微有字形”的徐渭诗文稿,不禁拍案叫绝,竟然彻夜诵读,读复叫,叫复读,以至于把友人家中的童仆从梦中吵醒。从此,他不遗余力地宣扬徐渭,并写出文学史上著名的《徐文长传》。古人说过,一死一生,交情乃见。这样的笃厚情义,恐怕不是“交情”两个字可以说清的。

历史最终厚待徐渭,他的艺术在身后四百年间大放异彩;他的创作思想成为文人画的圭臬津梁,郑板桥情愿做他门下走狗,齐白石叹息不能为他磨墨理纸……这一切,都可以看做是对他苦难人生的一丝慰藉。

郑板桥曾刻一印,文曰“徐青藤门下走狗郑燮”。郑板桥是扬州八怪之一,也是白眼多青眼少、傲视天下的人物,但他如此崇敬青藤,自非偶然。而且板桥画兰竹,青藤却极少画兰竹。板桥曰:“盖师其意,不在迹象间也。”那么,“意”又何在?他说是“倔强不驯之气”。说到这里,也就明白了。

然而,郑板桥比徐渭出名的不是艺术造诣(论艺术造诣徐渭高于板桥),而是他的为官之风。郑板桥和徐渭相比真是幸运,他生在了历史上著名的“康乾盛世”时期,既借时局又靠人力,弄了个“七品芝麻官”。中国的社会,历来是做百姓难,做清官难,故而郑板桥不无矛盾地悟出这么一个哲理:难得糊涂。他毕竟是个正直有良知的人,最终也 没有糊涂,硬是用乌纱帽赢得了自尊。他的一番顿悟没有为他赢得官衔,倒是为后世为官者指明了官运亨通之道。

齐白石又说,“恨不得生前三百年,或求为诸君磨墨理纸……亦快事也。”他说的诸君,除青藤外还包括另外二家,但三人中,青藤居首。齐白石还有诗,也是说“我欲九原为走狗,三家门下转轮来。”这也是说,甘为门下走狗。这也是极端佩服极端崇敬的意思。有趣的是,当代学者冯其庸有诗评说云:“传到齐璜道已疏”,这就是说,齐白石并没有得到徐渭的真传。可见徐渭是难以企及的艺术家。

爱华网

爱华网