忆家母张金凤

汤永文

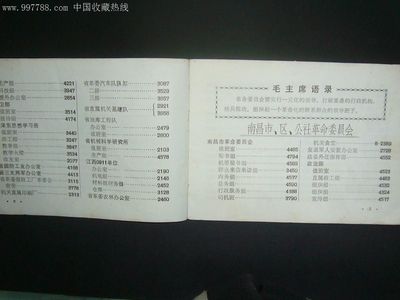

第一次确切知道母亲的名字,是在文革前期。一日,我在自家外屋地的洋灰墙面上,用毛笔蘸着红颜料又写又画。写的是“大海航行靠舵手;万物生长靠太阳”。还写了几段主席语录。画的是“三面红旗”以及伟大领袖的头像。为表达全家人对伟大领袖的敬仰,我决定把全家人的姓名写在一段语录的后面,再写上一段表决心的话。写到母亲的名字时,我问她:妈,你的名字叫汤张氏,对不对?母亲说,不对,我叫张金凤。

张金凤,我的母亲,属鸡,1921年生。属鸡,叫“金凤”,这名字不错。她出生时,并不知道伟大的中国共产党诞生了。1939年,她嫁给我父亲为妻,住在汤家大院里,在“伙”里过日子,就是大家庭,兄弟姐妹老人孩子一起生活。土改后,汤家人分到了一些土地,不用再受地主的奴役了。我父亲在本支排行老二,做农活很在行,人又老实,肯吃苦耐劳。可是,他在家里毫无地位。当家人早年是我奶奶,后来我大伯官场失意回到家后,奶奶就让大伯当家。大伯叫汤洪升,念过“国高”,并有旧学的底子,毛笔字写得好。他极其喜欢钟繇的小楷,也能写颜体大字。他曾对人言,尽信书不如无书,比如“人不为己天诛地灭”这句话不是让人自私自利,而是让人自我完善,否则天诛地灭。可是他真的做到没有私心吗?至少在我母亲眼里是有私心的,而且私心很重。他的亲生儿女吃的用的都比我母亲的孩子强。而且他这个家长基本不干农活。读书也好写字也好唱戏也好,还是“赶外张”也好,就是不干活。我父亲拼死拼活地干,平日却一个零花钱也别想见到,只有过年的时候,才能由伙里出钱,给我们本家大人孩子一人做一身新衣服。住家过日子一个零花钱没有,怎么行?记得我四岁那年,母亲领着我在屯子里挨家挨户要点粮食,卖了换点零花钱。如果不是被逼无奈,这张嘴讨要的事情,要强的母亲如何豁出脸去!

东北解放初期,母亲被村里选为妇女组长,负责组织妇女们搞宣传,搞支前。母亲回家对孩子们说,你们知道蒋介石,跑到哪里了吗?跑到了台湾“耳门洞”里了。母亲不识字,只认识春天的“春”字,我大伯父起初坚决反对她当什么妇女组长。不过我母亲坚决要当。两年后,母亲就主动不当妇女组长了。不认识字确实工作吃力。她后来才明白不是什么“耳门洞”,原话大概是“为解放台湾而奋斗”吧。她把“而奋斗”误听成“耳门洞”。

母亲的娘家位于现在的瓦房店得利寺龙潭山下。母亲六岁丧母。她大姐叫张金兰,大哥叫张金涛。母亲的父亲,也就是我姥爷,早年当过兵,会个三拳两脚,脾气暴躁,基本不回家,常年在外面干些替人讨债或者替人打架的活计,拿些佣金,因而得罪了不少人。

我大姨出嫁那天,姐妹俩抱头哭成一团。大姨不放心她未成年的妹妹啊。大姨出嫁后,家里只剩下母亲、母亲的老叔和母亲的大哥三个人。洗衣做饭的事自然就由九岁的母亲负责。大舅张金涛在17岁那年就结婚了,舅母姓周。这才有点家的样子。母亲14岁那年,就去打工了。在日本人经营的纱厂干活。因为母亲未成年,故工钱只是成年人的一半。日本老板倒也算和气,工作强度也能接受。母亲后来回议说,那时候没有什么国家观念,也不觉得为日本人工作丢脸。

母亲十六岁那年,我姥爷酒后被仇家在离家不远的地方以石块袭击,不治而亡。母亲哭得眼睛都坏了。她成了孤儿。脾气也逐渐变得很坏,很厉害,谁也惹她不起。人人都叫她“野姑娘”。我大舅母也不是能容忍的人,姑嫂关系一度紧张。

母亲嫁到汤家后,脾气依然没有收敛。几年后,她因为不满当家的大伯父的很多做法,提出要分家。母亲认为,大锅饭是吃不好的。

1952年春天,一日,母亲买了纸和香,到村子北边的十字路口,燃香烧纸,放声大哭。那天是母亲的哥哥张金涛的祭日。他死在了泰康县,永远回不来了。

母亲身体还好的时候,每年都要带着我去一次大姨家。对母亲来说,至亲的人只有大姨了。她们姊妹见面总有说不完的话。大姨家在得利寺东山沟,大姨夫叫王学金,人很好。小住四、五日后,姊妹俩依依惜别。我和母亲走出半里多地后,回头一望,大姨还站在村口挥手。我在大姨家,和大姨的几个孩子相处得很好,能玩到一起。母亲把大姨家当成娘家,我把大姨家当成了姥姥家。

1970年,我大舅的二女儿张桂芹寄来了一封信,邀请我母亲去她哪儿住一段时间。张桂芹比我大,我叫她二姐。她家当时在大兴安岭,以当时的交通条件对母亲来说,太遥远了。但是母亲还是决定去一趟。我帮母亲买了票,在瓦房店火车站送母亲上车。车一开,我的眼泪就下来了。瓦房店到大兴安岭,要在沈阳倒车,还要在齐齐哈尔倒车,母亲不识字,能行吗?她可是没出过远门的人。半个月后,二姐那边来信了,报了平安。二个月后,我去大兴安岭接母亲回家,顺便想拿点大豆回来。拿了两包大豆,结果在沈阳站被公安没收了一包,也没有收据,也不知充公了还是进了私人口袋。

母亲从大兴安岭回来后,身体就一年不如一年。她的病多了,最严重的是气管炎和肺心病。她咳嗽起来很厉害,上不来气儿,有时需要有人在她咳嗽时拍打后背。天冷的时候,她就生一盆火,烤火取暖。气管炎尤其怕冷。她咳嗽要吐痰,就把痰吐到炭灰里去。

母亲没有值钱的首饰什么的,她一直"珍藏”到去世的物件里有一红色的巴掌大的小本子,是列车时刻表。尽管她从大兴安岭回家后就没再坐过火车,但是列车时刻表却一直舍不得丢,想起来就找出来摩挲一番。她不知道,铁路的列车时刻不是不变的。或许母亲是睹物思人,或许是怀念唯一的一次远行。

我三妹22岁死于白血病,对母亲打击太大了。思念女儿时就拿一个镜子放平,洒水在镜面上,再拿一个鸡蛋在镜面立着,嘴里叨咕着:老闺女是你吗,是你,你立着。母亲说,儿想母,只一场;母想儿,哭断肠。

母亲别看不认识字,讲瞎话儿(故事)却很擅长。童年时,我睡前总要听她讲一段,听着听着就睡过去了。朦胧里,炊帚因为沾了人中指的血,成了精,化为一个小媳妇······可惜后来被道士烧死了。可恶的道士!

夏夜蚊子多,母亲就用半干的艾蒿搓成绳子,叫“蒿绳”,点燃熏蚊子。蒿绳点燃后,冒出的烟有点呛人、有点苦味、有点清香,就像当年的日子。蒿绳因为是半干的,燃起来可以像香一样,不让它起火苗。那绳端的炭火,时而亮,时而暗,有时需要吹一下,才不至于熄灭。母亲看护着蒿绳,摇着蒲扇,照顾孩子孩子们入睡。多年之后,那艾蒿烟的气味,仍在我的鼻孔里久居而不肯散去。

虽然我们日子贫苦,但是母亲是个要强的人。她教育儿女们要勤劳致富。她说,天上下雨地下欻,个人卡倒个人爬。亲戚娘舅拉一把,还要酒换酒来茶换茶。不过在“大锅饭”以及政治混乱的年代,个人致富不过是做做梦而已。反对“大锅饭”的母亲没有活到包干到户的1983年,于1980年秋天驾鹤西归了,享年60岁。她一辈子贫苦,一辈子都没穿上一条像样的棉裤。她冬天穿的是一条薄薄的棉套裤。所谓套裤,就是只有裤腿的裤子。

按照二姐张桂芹当年的嘱咐,有事一定要告诉她。母亲病危时,我就给她写了信。但是二姐没有来,一个月后我接到回信,才知道她家里出了变故:二姐的丈夫伐木时被木头打死了。从此我们再也没有联络。

2007年6月27日,二姐和儿女们乘一辆越 野大吉普突然来访,令我吃惊不已。27年没联系,二姐是通过公安局找到我的。我早已离开故土。一时千言万语,真不知从何说起。自然要说起母亲当年事,唏嘘不已。可谓“人生不相见,动如参与商。”

原来二姐的儿子在大连做生意,她是来看孙子,说是“顺道”来看看我。

“明日隔山岳,世事两茫茫。”

祝福二姐,也祝福母亲的在天之灵。

2015年9月21日。

爱华网

爱华网