怎样写自传

刘良华

自传的撰写始于传记事实的收集,终于传记事实的选择和解释。这样,自传的写作过程大体呈现为两个程序:一是收集和整理传记事实;二是选择和解释传记事实。在具体的写作过程中,作者不必严格顺从“收集、整理、选择、解释”的程序,可以在收集传记事实的过程中随时选择并做出解释,或者,在解释传记事实的过程中回头再去搜索和补充新的传记事实。

一、收集和整理传记事实

从收集传记事实的可能途径来看,作者可以采用的方式包括自由回忆、查阅日志、信件、档案、旧报纸、旧杂志,等等。

1.自由回忆

回忆是撰写自传时最频繁采用的办法。这使自传与“回忆录”保持了类似的形式。教师在撰写自传时并不需要回忆自己所有的经历及其事件,只需要回忆自己做孩子、做学生的故事,自己做家长或做老师的故事:(1)我做孩子的时候我的祖父祖母、我的父亲母亲、我的兄弟姐妹或我周围的环境、我的同伴是怎样教育我的;(2)我做学生时我的老师是怎样教育我的,当时的环境以及我的同伴是怎样影响我的;(3)我做家长时是怎样教育我的孩子的;或者,我做老师时是怎样教育我的学生的以及我是怎样展开我的学校生活的。[1]三者之中,也可以截取其中的片段,做成某个时段的特写。比较成功的例子是吴咏慧的《哈佛琐记》[2]。

传主可以按照时间的顺序或印象的深刻程度记录自己所能回忆的所有事实。如果某些事件只能回想其中的某些碎片而不能做完整记录,则可以考虑询问自己的父母或某些朋友,让父母或朋友参与传主的回忆。

2.查阅日志、信件、档案、旧报纸、旧杂志并自编“年谱”

除了“回忆”,自传的作者最好通过查阅传主的日志、信件、档案以及相关的旧报纸、旧杂志的方式来收集传记事实。

如果传主一直保持了记录日志的习惯,那么,收集传记事实的最便利的办法就是翻阅传主的过去的日志。对于那些打算在未来的某个时间撰写自传的人来说,最好的办法也是养成记录日志的习惯。传主的日记若比较完整而丰富,那么,日记本身就有可能构成自传。比如,1995年,上海人民出版社就曾经推出刘心武、沙叶新、赵丽宏等人的“名人日记”。[3]

在电话与电子邮件尚未普及的年代,书信是重要的交流工具。书信不仅因其书面文字的形式而便于保存,而且因不能及时交流而隐含了思念的情感与美感。可惜,电话以及手机与电子邮件以及QQ等交流工具流行之后,“亲笔信”几乎消失。现在,自传的作者在收集传记事实时,已不太可能获得传主的大量的书信,只能退而求其次,去查找那些“交往过剩”而“思念不足”的手机短信、电子邮件、QQ或博客留言。

除了日志和书信之外,自传的作者也可以查找传主出生以来的档案、旧报纸或旧杂志。报纸和杂志虽然可能充满了信息垃圾或花边新闻,但是,那些旧报纸和旧杂志毕竟可以提示:传主自出生以来,周围的世界发生过哪些大事?真实的历史并不一定写在历史教科书中,真实的历史倒可能写在那些市民每天都在阅读和谈论的报纸和杂志之中。旧报纸和旧杂志里的新闻并不能直接构成自传事实,但旧报纸和旧杂志里的新闻可以刺激传主去回忆自己在某年某月某日所经历的某些重要事件及其“时代背景”、“时代精神”。

自传的作者通过传主回忆、查阅日志、信件或档案以及相关的旧报纸、旧杂志的方式获得了足够的经验事实之后,可以采用“年谱”的形式整理传记事实。“年谱”是传记的早期形式。随着现代意义上的自传文学的兴起和流行,自编“年谱”的人越来越少。不过,偶尔也有人假借“年谱”的形式实现自传的功能,比如《吴宓自编年谱》[4]。

“年谱”虽然在自传领域逐渐淡出,但它仍然可以作为收集和整理传记事实的一个有效的工具。自传的作者通过自我回忆或查阅日志、信件、档案以及相关的报纸杂志之后,就可以按照时间顺序,为自己建立一个自编年谱。这个自编“年谱”可以视为自己的“个人成长大事记”。

“年谱”或“个人成长大事记”的完成,意味着第一个阶段(“收集传记事实”)的暂时结束和第二个阶段(“选择传记事实”)的开始。

不过,年谱也并不一定由传主本人编写。若传主因时间、写作技巧或身体方面的原因而无法亲自撰写自传,那么,传主可以采用“合作自传”的方式委托他人来为自己撰写自传。在“合作自传”的“合作”过程中,传主只负责提供个人的成长经历,“合作者”通过访问和查阅相关的资料来获得传记事实。如果传主采用口述的方式提供比较完整的传记事实,那么,这种自传一般称为“口述自传”。在合作自传的过程中,传主只负责提供传记事实,合作者负责整理传记事实(包括编制年谱)并完成传记的写作。

二、撰写自传:选择并解释传记事实

通过传主的回忆或查阅日志、档案、信件、旧报纸和旧杂志的方式来收集传记事实,这只是为传记的撰写提供了“真实”的经验材料。即便这种真实的经验材料已经被编制为“年谱”或“个人成长大事记”,它们也还是无法构成完整的“自传”。完整的自传除了收集“经验事实”之外,还需要对经验事实进行选择和取舍,以便建立传主的“个性”和故事的“情节”。

为了建立传主的“个性”和故事的“情节”,作者需要考虑传记的三个关键要素:一是寻找“成长线索”和“个性身份”;二是叙述“个人生活史”,由个人生活史带出影响自己成长的“重要他人”和“时代精神”(或称之为“时代变迁”)。三是“自我反思”,通过对“当时的心理感受”和“事后的忏悔”,使“自传”与一般意义上的“回忆录”拉开距离。

1.确认“成长线索”与“个性身份”

自传的写作的最大的困难就在于:既需要努力回想自己的生活中所经历的人和事,又不能将所能回忆的所有事实都排列出来。自传的写作是否成功,取决于自传是否隐含了内在的“情节”。自传是否隐含了内在的“情节”,又取决于作者是否留意了“成长的线索”和“个性身份”。

陶渊明的《五柳先生传》虽然算是自传中的经典名篇,但这份中国式的自传有一个弱点:它只是列举了静态的“读书”、“醉酒”、“家贫”三个传记事实。三者之间缺乏动态的发展,没有“时间性”,没有“成长线索”。[5]

真正的“成长线索”要么显示成长的“冲突”,要么隐含在某个“影射”自己个性身份的“标志”或“形象”之中。

好的故事总是显示或暗示了某种冲突。冲突越宏大、深刻、不可调和,与这种冲突相关的故事就越可读、动听、迷人、感人。冲突越微小、越容易解决或缓解,与这种冲突相关的故事就越不值得阅读。

没有必要期望每一个教师提交的自传作品都是震撼人心的,但教师可以尽量讲述自己的成长道路上的“成长冲突”和某个时间所扮演的“个性身份”。

凡有“成长冲突”发生的地方,这个地方就隐含了相关的成长的故事。凡是没有“成长冲突“的地方,这个地方就没有教育故事。好的教育故事总是拉着读者或听众进入某种教育事件及其冲突中。

教育日常生活不断在制造和涌现教育冲突,有些教育冲突是可见的,但大量的教育冲突是看不见的。这些教育冲突潜伏在教育日常生活中,它们保持沉默,处于遮蔽状态。这些看不见的、沉默不语的教育冲突堆积在一起,构成了真实的教育日常生活。做教师的人,实际上一直被大量的保持沉默的“教育冲突”所包围、围困。

只有那些对教育冲突比较“敏感”的人,才会关注、注视、识别并面对这些沉默不语的“教育冲突”。所谓“敏感”,实际上是某种“眼光”(“理解力”和“判断力”)。而某人是否具有发现教育冲突的“眼光”,取决于这个人是否已经形成了自己的“个人化的教育理论”。如果这个人具备了“个人化的教育理论”,那么,他对教育实践就有了自己的理解和判断,他就能够“慧眼识冲突”。

教师的个人自传不能直接讲教育道理、教育理论,否则就不是教育自传,而是教育论文。但是,教育自传又需要讲故事的人有自己的“个人化的教育理论”;教育自传的撰写需要教师个人已经建立了自己的“教育道理”,需要讲故事的人用他的“个人化的教育理论”、“个人化的教育道理”去照亮、公布那些沉默不语的“教育冲突”。比如,人们一直居住在自己的日常生活中,但是只有鲁迅那样的人才识别了“狂人”、“阿Q”、“孔乙己”这些隐藏在中国人的日常生活中的“国民性”及其冲突。

鲁迅之所以能够识别这些“国民性”及其冲突,是因为鲁迅的头脑里积累了关于中国的“国民性”的理解和理论。鲁迅在写小说之前已经形成了自己关于中国“国民性”的理解、理论。鲁迅的小说不过是把这些理解、理论还原为具体的角色。你可以因此而抱怨鲁迅的小说过于“主题先行”,过于模式化,但你不得不承认,几乎所有的小说家在写小说、讲故事的时候都有“主题先行”的痕迹。写小说表面上看是“讲故事”,实质上是宣布自己的道理、理论。小说家和哲学家、思想家其实是一家人,他们都在宣布、传播自己的理论。小说家只是惯于用讲故事的方式宣布自己的理解、理论,哲学家比较习惯于用写论文的方式宣布自己的理解、理论。

这样看来,教师撰写个人自传并不简单。教育自传并不直接论述教育道理,但教育自传的作者又必须掌握、领会相关的教育道理,然后再把这些教育道理巧妙地隐藏在自己的“描写”中。有“深度”的教育自传与词语的华丽无关,描写的“深度”只取决于所描写的故事背后是否隐含了相关的教育道理或教育理论。

除了留意“成长冲突”之外,建立“成长的线索”和故事“情节”的另一个技巧是确立“个性身份”:在大量的传记事实中寻找最能够“影射”自己个性的某个“标志”和“形象”。比如,外人赋予富兰克林多种“身份”:印刷人、邮政局长、历书作者、随笔家、化学家、演说家、勤杂工、政治家、幽默家、哲人、沙龙人、政治经济学家、家政教授、大使、公益人、箴言家、草药医生、才子、电学家、战士、代理人、议长、和平缔造者、宾州总统,等等。但是,富兰克林本人在他的自传中不断地提示他的“印刷人”的形象。他在遗嘱中劈头就写:“我,费城的本杰明·富兰克林,印刷人……”。[6]

与富兰克林不同,萨特对自己的“身份”似乎并不满意。他以《词语》命名他的自传时,他本人也因“词语”而建立他的个性和身份。这个“身份”意味着:萨特一生都在“与词语打交道”,他因“词语”而著名,“我生来就是写作的”;可是,萨特本人也因词语而苦恼,一度陷入“文学神经症”。于是,他总在寻找另外的“存在”方式,包括他的奇特的“爱的存在”方式。

无论萨特对自己的“词语”形象和“词语”身份是否满意,“词语”确实显示了他的“个性”。

如果自传的作者既建立了传主的“个性身份”,又隐含了传主的“成长线索”,那么,它就可能成为出色的自传。

不过,自传是否成功,除了作者能够提供清晰的“成长线索”和“个性身份”之外,还取决于作者是否能够通过“个人生活史”牵引出影响传主成长的“重要他人”和“时代精神”,取决于作者是否能够由“自我反思”提供“心理分析”和“忏悔录”

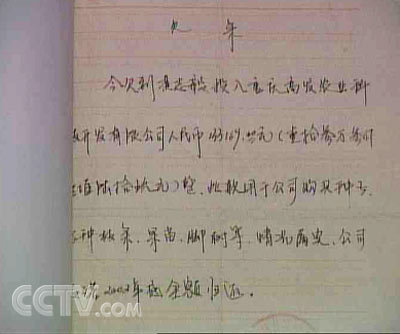

案例9-6

王栋生的“不跪着教书”[7]

我大学毕业已经32岁,要抢回工作时间,此其一;其二,我看不起懦夫懒汉,这也是我能做成一些事的精神动力。我刚到附中就教了一个大循环,从初一到高三毕业,并担任班主任,底子打得比较结实。多年来任文学社指导教师,我还开一门“小说欣赏”选修课,从1984年后连开了十几年。后来参加苏教版初中、高中语文教科书的编写;先后发表过一二十篇教学论文,编过一些自己比较满意的教育教学用书,其中最费心思的是由广西教育出版社的《新语文读本》。1988年起,以“吴非”的别名写过一些杂文和评论,作品被收入多种选集。专著《中国人的人生观》和《中国人的用人术》1997年由上海古籍出版社出版,次年出了台湾版,后来被译成韩文在汉城出版;教育随笔《不跪着教书》由华东师范大学出版社出版,有过一些影响。

教学是愉快的,因为教师自身也在提高。作为老教师,我从没有过春蚕丝尽、蜡炬成灰那种凄楚,我在许多方面都有所进展。要求学生做到的,我自己能先做到。也许我在许多方面仍旧像个学生,比如,有时晚上发现自己白天上课犯了错误,恨不得立刻到班上去,把自己的发现告诉学生。

6年前,我参加编写《新语文读本》,之后主编《新语文•写作》(高中卷),前后近三年时间,这些书产生了较大的影响。当时一批志同道合的学者和教师在一起工作,研究语文教学问题,我吸收了一些新观念,对语文教学有了新的思考。这项工作进行到中期,洪宗礼先生邀我参加苏教版初中语文教科书的编写,又因为他多年从事中外母语教学研究,这就又为我拓开了新的视野。比较艰苦的是参加苏教版高中语文教科书的编写,劳累三年,也算进修了三年。我在工作中认识了许多一线教师,他们的实践给了我许多有益的启示。

说不清是什么原因,我喜欢写作。如同阅读是一种生活方式一样,只要不功利,写作也完全可以成为一种生活方式。我坚持认为语文教师应当有很强的写作能力。那种动辙以“我忙”以借口不愿写作的教师,其实大多数是不会写。

我曾在文章中谈到“语文教师应当是思想者”,有人认为是不是拔高了,“思想者”三字不是一般人能担当的。但是我坚持这个观点。知识分子要有自己的立场,要独立思考,否则就不是真正意义上的知识分子。这个认识我在文革中就有,到了痛定思痛时期,变得更强烈。当然,因为思想,痛苦会多一些;而如果没有思想,人生也就毫无价值。

2.由“个人生活史”带出“重要他人”和“时代精神”

教师自传是教师讲述自己的“个人生活史”,可以称之为“一个人的教育史”。可是,“一个人的教育史”并不意味着只叙述“一个人”的故事。恰恰相反,出色的自传总是由“个人生活史”带出影响他的成长的“重要他人”和“时代精神”。

寻找影响自己的“重要他人”,这既是自传(尤其是教育自传或教师自传)的一个任务,也是自传的内在的精神。正因为如此,有研究者认为古罗马奥勒留(M.Aurelius)的《沉思录》是比较典型的“自传”形式。奥勒留在《沉思录》里不断地提出影响自己的“重要他人”。《沉思录》的开篇就提出自己的曾祖父、父亲、母亲、老师、朋友、名人的言行对自己的影响。比如:“从我的祖父维勒斯,我学习到弘德和制怒。从我父亲的名声及对他的追忆,我懂得了谦虚和果敢。……”[8]

完整的教育自传或教师自传的核心内容是回忆自己的亲人、老师和朋友对自己成长的影响。这样看来,钱穆的《八十忆双亲·师友杂忆》最适合做教育自传或教师自传的主题。在这部自传中,钱穆坦言他写自传的目的并不在于记录“一人之事”:“余所追忆亦可使前世风范犹有存留。读此杂忆者,苟以研寻中国现代社会史之目光视之,亦未尝不足添一客观之旁证。有心世道之君子,其或有所考镜。是则凡余之所杂忆,固不仅有关余一人之事而已。”[9]

以这个标准来考量,胡适的学生罗尔纲的《师门五年记》只能算是教育自传的一个“切片”。在这部自传中,罗尔纲“只字不提日常琐事,专讲五年间师生的切磋学问”。[10]

除了叙述那些曾经影响自己的重要他人之外,完整的自传往往由“个人”的成长史牵引出他所处的“世界”(“时代背景”或“时代精神”)。这样看来,曹聚仁将他的自传称为《我与我的世界》,算是明智的选择。[11]与曹聚仁相比,梁启超似乎更看重“我与我的世界”。他在“自传”中叙述自己的出生年月时,自信地列举当时的“世界大事”:“余生同治癸酉正月二十六,实太平国亡于金陵后十年,清大学士曾国藩卒后一年,普法战争后三年,而意大利建国罗马之岁也。”[12]蒋梦麟则在他的自传《西潮》里向读者交代:“我原先的计划只是想写下我对祖国的所见所感,但是当我让这些心目中的景象一一展布在纸上时,我所写下的可就有点像自传,有点像回忆录,也有点像近代史。”[13]在蒋梦麟的自传中,三分之一的篇幅专门讨论中国文化特征、中日关系,等等,这使自传几乎远离了作者的“个人生活史”。不过,这样的笔法虽有失“自传”的身份,却在“我”与“我的世界”的关系上做了大胆的尝试。

案例9-7

刘良华的《教育自传》片段

影响我的重要他人[14]

每个人的成长,总会受他人的影响。有些人的影响不怎么重要,是不怎么重要的他人;有些人的影响很重要,是“重要他人”。

小学的胡老师,是第一位影响我的重要他人。小学三年级以前,我的成绩很糟糕,属于老师心目中的四个笨蛋之一。

我在小学三年级读了两年。这是我人生中的第一次留级,也是最后一次留级。

直到第二个三年级的某一天,我忽然成了班上的英雄人物。那天我们的数学老师去了亲戚家,学校的胡老师临时作为代课老师走进了我们的教室里。

胡老师是我的邻居。我们两家关系说不上好,但好像也不怎么差。在那节课上,胡老师猛烈地鼓励我、赞赏我。(这可能是湖北人的毛病:湖北人一旦喜欢某个人,就猛烈地喜欢他。)我呢?就开始猛烈地喜欢胡老师的样子,喜欢胡老师的数学课。那天放学后,胡老师让我检查其他同学的作业,凡是经过我检查合格的,就可以回家。如果不合格,就留下来更正(你知道什么叫做“农奴翻身”吗)。那天晚上我把很多同学留在了教室(这叫“小人得志便猖狂”)。

几个星期后,胡老师推荐我参加全镇小学生数学竞赛。事先我并不知道这事,那天早晨我上学迟到了,没赶上出发的时间。远远地看见胡老师骑车带着两个学生离开了村庄。当时听说胡老师推荐了我,因为等不及了,才临时换了一个人。我心里虽然将信将疑,但莫名其妙地兴奋了整整一天。直到今天我都坚持:所谓好老师,就是能够让他的学生莫名其妙地兴奋整整一天的人;所谓坏老师,就是每隔一段时间总是让他的学生莫名其妙地痛苦整整一天的人。

3.由“自我反思”提供“心理分析”和“忏悔录”

西方的自传从奥古斯丁开始,就延续了心理分析和忏悔的传统。奥古斯丁的《忏悔录》、卢梭的《忏悔录》和托尔斯泰的《忏悔录》,一起被称为“世界三大忏悔录”。[15]

一般意义上的传记(“他传”)也许无法提供过多的心理分析,因为传主的心理感受很难为外人知道。自传的优势就在于:作者就是传主本人,自己可以回忆当时的心理感受或表达“事后的忏悔”。

出色的自传几乎没有例外地显示为大量的心理分析和忏悔意识。萨特的《词语》之所以著名,正与萨特的自我分析和忏悔意识相关。萨特在《词语》中随时为读者提供自我反思和心理分析,比如:“事实上,我父亲的突然隐退留给我一种极不完整的‘恋母情结’:没有超我,这我赞同,但我同样没有进攻性。我的母亲是属于我的,没有任何人因为我平静地占有她而向我挑衅:我不知暴力与仇恨为何物。同时,我还被免除了学徒期间艰难的一课——嫉妒。”[16]

与西方自传相比,中国的自传向来缺乏心理分析,更缺乏忏悔意识。罗尔纲在《师门五年记》中说:“我这部小书,不是含笑的回忆录,而是一本带着羞愧的自白。其中所表现的不是我这个渺小的人生,而是一个平实慈祥的学者的教训,与他的那一棵爱护青年人的又慈悲又热诚的心。”[17]该书原名《师门辱教记》,原因是:“我沉痛地感到有负师教与他对我的希望”。[18]尽管如此,罗尔纲的这部自传急于宣示他的成长历程和学术成就,仍然看不到深度的“忏悔意识”。

案例9-4

张文质的“教育忏悔” [19]

到期末时,学校评选我班级为校先进班级,全班喜气洋洋。按惯例,先进班级要拍集体照,同学们穿得漂漂亮亮,来到操场。排列位次时,大家仍然兴奋不已,摄影师喊几次还是排不成队。我只好亲自出马,又喊了半天,同学们仿佛完全陷于相互交流的快乐之中。我突然气极了,脱口而出:“你们都是混蛋!”话音未落,空气就像凝固了一般,很快拍完了照,我没有回到班上。当天晚上,我一直想着这件事。第二天早读时,我对大家说:“我度过了一个非常难过的夜晚。上个学期,我上课时对捣乱不止的郑树同学大吼一声:滚出去!后来我在班上向郑树和全班同学诚恳地道了歉,大家也原谅了我的粗暴。这个学期我努力做班主任工作,班级起色很大,有些同学说年段其他5个班级加起来的笑声也没我们班多,我心里挺得意。没想到,昨天我那样对待你们,我感到被自己打败了。我心灵深处仍然有很可怕的力量没,有时它控制了我。要成为你们心目中的老师,道路是多么漫长,但愿我还能走下去!”

三、传记事实中的“真实”与“虚构”

让传主“回忆”自己的生活经历,查阅传主的日志、信件、档案、旧报纸、旧杂志,这样做的目的是为了寻找“真实”的传记事实。传记的写作乃是对那些真实的传记事实进行选择和解释。有人甚至将“讲述真实的故事”、“拒绝虚构”视为“传记家的誓言”。

不过,在具体的自传写作的过程中,“拒绝虚构”并不容易。传记既然被认定为介于史学和文学之间的形式,这种形式的写作就可能既亲近历史研究又类似文学创作。对前者的强调意味着自传的写作必须保持必要的忠实和真实;对后者的强调意味着传记的写作必须有某种“艺术”品格并以此张扬传主的“个性”和“故事情节”。英国传记作家吴尔夫(V.Woolf)也因此而视传记为“最难的艺术”,原因在于:“事实的真实和虚构的真实水火不容。可是,他(传记家)最迫切地需要把这两者揉合在一起。因为虚构的生活在我们看起来更真实,它专注的是个性,而不是行为。……然而,如果他滥用虚构,不顾真实,他的作品只会出现不和谐。结果,他会失去两个世界:他既不能享受虚构的自由,也不能得到事实的精髓。”[20]

吴尔夫在这里提出了两种“真实”:一是事实的真实,二是虚构的真实。看来,在自传的写作过程中,虚构,还是非虚构,并不是一个简单的问题。吴尔夫提醒人们不“滥用虚构”,言外之意,自传总是不可避免地隐含了虚构的成分。汉密尔顿对自传的定位更清楚,他将传记定义为“既创造而又非虚构的作品”[21]。自传是“非虚构”的作品,但同时它又是一种“创作”,而不是“实证研究报告”。

所谓“虚构的真实”或“既创造而又非虚构”,这是说,自传不同于虚构的小说、戏剧或电影故事,它必须“讲述真实的故事”。而在“讲述真实的故事”的前提下,自传又可以保持某种文学的品味。歌德将自己的自传称为《诗与真》,言外之意,这份自传既讲述真实的故事,也有诗化的艺术创造。尽管有人批评说:“歌德的《诗与真》是迄今为止最伟大的德国自传,但它也最清楚地表明了自身的失败”,但也有人认为它解决了“自传里的难题,这是一次罕见的成功。”[22]

无论东方还是西方,自传领域并不缺乏“虚构”的先例。美国传记作家韦牧斯(M.Weems)撰写《华盛顿传》时,特意虚构了“樱桃树的故事”。[23]但虚构并不能阻挡《华盛顿传》在过去的100年时间里再版80多次而使韦牧斯成为“美国历史上最著名的英雄故事的作者”。陶渊明的《五柳先生传》开篇就声明“先生不知何许人也,亦不详其姓字。”这简直是对“拒绝虚构”的“传记家的誓言”的公然挑衅。但是,这并没有引起读者的反感。周作人在叙述近代作家费名的故事时,说:“费名之貌奇古,其额如螳螂,声音苍哑”。[24]额如螳螂虽然夸张,但它为读者提供了有趣的想象的空间。

自传的写作发展到了胡适的年代,按说,经过长期的努力,人们已经克服了真实与虚构的难题。但是,胡适本人写自传时,也还是感到为难。他本人的说法是,“我本想从这40年中挑出十来个比较有趣味的题目,用每个题目来写一篇小说式的文字,略如第一篇写我的父母的结婚。这个计划曾经得死友徐志摩的热烈的赞许,我自己也很高兴,因为这个方法是自传文学上的一条新路子,并且可以让我(遇必要时)用假的人名地名描写一些太亲切的情绪方面的生活。但我究竟是一个受史学训练深于文学训练的人,写完了第一篇,写到了自己的幼年生活,就不知不觉地抛弃了小说的体裁,回到了谨严的历史叙述的老路上去了。”[25]

在真实与虚构之间,胡适确实做了最后的选择。但是,这个选择并不意味着“真实自传”的彻底凯旋。胡适“抛弃了小说的体裁”而“回到了谨严的历史叙述的老路”之后,真实与虚构的张力依然存在。

究竟如何维护自传写作中的“虚构的真实”或“既创造而又非虚构”?自传的作者可以听从内心的召唤而自己做出抉择。

知识驿站

汉密尔顿和他的“传记简史”[26]

汉密尔顿(N.Hamilton),出生于英国。1981年开始发表有关“蒙哥马利”将军的系列传记,迅速成为知名的传记作家。为了推动传记的出版和传播,汉密尔顿于1987年与人合作,在伦敦开办“传记出版社”和“传记书店”。1988年移居美国,开始收集美国总统肯尼迪的相关资料。1992年出版《肯尼迪传》,名声大振。1994年返回英国,专攻传记研究,成立了“英国传记研究中心”(theBritish Institute ofBiography)。后来,为了撰写美国前总统克林顿的传记,他再度来到美国。2003年出版《克林顿传》第一卷(第二卷于2007年出版)。2005年,他成为美国多所大学的研究员,专门从事传记艺术研究。2007年发表《传记简史》(Biography:A Brief History)。2008年发表《怎样写传记》(How To Do Biography: APrimer)。

[1] 刘良华著:《教育自传》,四川教育出版社2005年版,第1页。

[2] 吴咏慧著:《哈佛琐记》,北京三联书店1997年版。

[3]参见刘心武著:《人生非梦总难醒》,上海人民出版社1995年版;沙叶新著:《精神家园》,上海人民出版社1995年版;赵丽宏著:《喧嚣与宁静》,上海人民出版社1995年版。

[4] 吴宓著:《吴宓自编年谱》,北京三联书店1995年版。

[5]参见赵白生著:《传记文学理论》,北京大学出版社2003年版,第21页。

[6]参见赵白生著:《传记文学理论》,北京大学出版社2003年版,第85-91页。

[7]王栋生:《做一个合格的语文教师》,《语文教学通讯》(高中版),2006年第1期。

[8][古罗马]奥勒留著,何怀宏译:《沉思录》,海南出版社2002年版,第3页。

[9]钱穆著:《八十忆双亲·师友杂忆》,北京三联书店2005年版,第44页。

[10]陈平原著:《中国现代学术之建立——以章太炎、胡适之为中心》,北京大学出版社1998年版,第325页。

[11] 参见曹聚仁著:《我与我的世界》,人民文学出版社1983年版。

[12]转引自陈平原著:《中国现代学术之建立》,北京大学出版社1998年版,第322页。

[13] 蒋梦麟著:《西潮·新潮》,岳簏书社2000年版,第15页。

[14]刘良华著:《教育自传》,四川教育出版社2006年版,第103-105页。

[15][俄]托尔斯泰著,冯增义译:《忏悔录》,华文出版社2003年版。

[16][法]萨特著,潘培庆译:《词语》,北京三联书店1989年版,第15页。

[17]罗尔纲著:《师门五年记·胡适琐记:增补本》,北京三联书店2006年版,第7页。

[18]罗尔纲著:《师门五年记·胡适琐记:增补本》,北京三联书店2006年版,第55页。

[19]张文质著:《唇舌的授权》,福建教育出版社2001年版,第168页。

[20]转引自赵白生著:《传记文学理论》,北京大学出版社2003年版,第50页。另参见杨正润:《索解司芬克斯之谜——漫谈现代西方传记新方法》,载中国·中外传记文学研究会编:《传记文学研究》,湖南文艺出版社1997年版,第41页。

[21] Hamilton, N. Biography: A BriefHistory, Harvard University Press, 2007:1.

[22]参见赵白生著:《传记文学理论》,北京大学出版社2003年版,第33页。

[23]赵白生著:《传记文学理论》,北京大学出版社2003年版,第71页。

[24]赵白生著:《传记文学理论》,北京大学出版社2003年版,第76-77页。

[25]胡适著:《胡适自传》,江苏文艺出版社1995年版,自序,第5页。

[26]刘良华:《汉密尔顿和他的“传记简史”》(2009-3-02)[2009-3-22], http://blog.sina.com.cn/s/blog_502e7a6d0100cchd.html.

爱华网

爱华网