人间蒸发——《师傅越来越幽默》读后感

看完这几句话,我就知道了大概意思,而且我讨厌重复,深刻厌恶那平俗似的重复。

以几个小故事为开端,叙述平实,毫不造作,简直在一个人的人生从没有矫揉过。每读一个故事,我从来不究其文字,因为故事里没有文字,对一种态度而言,只能够剩下干净的一样东西。也只有那些似乎正在把命都搭进文字里的人才会把文字写在作品里到处可见。一个简单的故事,其实只是叙述一个人的无奈,当然是一群人的无奈,刚开始是份内的事,久而久之便不能控制了,我们就成了编外人群,一堆天黑色的废弃物。

有些事情想得过于简单了,不是没想透而是想得太透太滥,反而被死人所累赘。就像这些奇形怪状的语言,你说它真的时候它就是假的,从来没有特别的余地。这是命,所谓最动情的东西,往往单薄得像一张白纸,偶尔写满字,然后再毁掉。

事实是小说的主要情节,至于什么是事实,一真一假,哪怕是虚构,都必定遵循着特定的准则,而不可能做无意义的幻觉。角色们自己发声好过为它们安排情节,把所有下意识的东西都作为本能,未曾和不可能发生的事作为对小说结构的补充,如同蠕动在时间的中央。角色清晰而明快,情节和故事如同沾唇欲碎之唇。记忆发声,而事实洇灭。它们可以做我们坟墓上的亡魂。有些鬼并不怕人,反而我们应该怕它,每一次走在乱葬岗,其实就是在刀尖上走一遭,可能就有个勾魂夺魄的事故。

虽然人鬼殊途,活着有可能还是一种罪。只有原因而没有任何借口或者后果。人最可怕地就是拥有,在平白无故上得到太多也是一种惩罚,都逃不开事先准备好的道德和发霉的良心。

事实摆在眼前,让人看懂的永远不在心里面。有时真有时假,真的发生时,不陷进虚假中才最可贵。就像这个故事,复杂又单纯,仿佛一双小女孩的眼睛,永远不可能把因果做绝,留一个余地。为自己也为这个勉勉强强的故事,做一个较完整的结束。读着这些句子,却让人分外平静,如是看到某个幽灵在海洋深处游荡,像极了孤独若有若无的形象,突然人间蒸发,又突然出现在下意识地眼下。我们总是迟到的,在面对和遇到怪异的语言和某种心时。

语言不能不幽默,没有幽默可以承载很多东西。表面上可以是假的,背地里能够是真的。其实,诸多风声鹤唳都是纸做的,被声音轻易砸破。

怎样做才算是好的作家?骨子里的文学都变成了灰烬,还死挣着。最不能拒绝的女人是时间,有时她会在你耳边说话,在你脸旁吹气,说起温柔,她其实是血中的玫瑰。作家里有一个莫言就够了,不需要更多,早就过惯了一再重复的日子,偶尔换换调子可能最适宜。一个默默无闻的作家,就是一个圣人,别把自己逼得穷途陌路,否则心一横最要紧的是理智,固然要有某种气魄,但能够在平静中猝死也是极幽默地味道。

不需要语言有多少花样,设多少个悬疑,真正的悬疑不是自己麽?有谁真正懂得自己的作品呢?作家问读者,读者问自己,自己又转过身去问作家。就是这么有趣。作为一种亲自经历的设问,只有某个自己最会解答,给出不定式的答案,以防攸攸众口。有时,干炫一个花样到头来是死寂的,不仅语言死去,而且使得忧郁中的角色们逐渐生病,渐渐枯萎,慢慢褪去人的资格。这又是一个共通的话题,不许回忆不许设问不许假托不许隔岸观火,我们作为过来人必定要创造自我的余热。

时间和岁月其实都很短,短暂的时候都最懂。像一个小小的作家,守着笔借梦托身,偶然被惊醒,还是要接着刚才的话题继续。我不喜欢写些无聊的评论,都是大是大非的,稍不停心可能成为会意的靶子。评论无聊,人群无聊,季节无聊,生活无聊,还有哪些争抢着涌到唇边的角色们?你们必定忘了,在地狱里,是哪根线不顺心的把你们钓起。一直到入了梦醒了梦写了梦回了梦,还是恋恋不舍。大概人间没有比这个更无聊的了,想起来是种经历和成果,堆叠起来就是发了疯的泡沫,有你没你没我有我,总是善意地提醒处在下位的时间线们,多走一步不会很累。

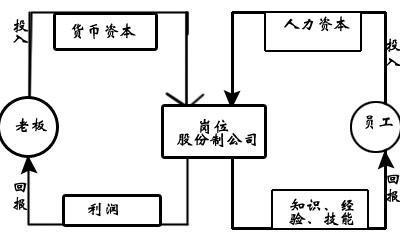

我们像这构思一样,最善于穿插,最善于捕捉敏感之光,最乐于俯首,最心意于在认真叙事的场景中随便涂抹些什么东西,有些许透亮的光还好。重新认识了一个人,牵着一本书的手,抬着蓬松的头发,斜眼望着远方,有事没事的愚笨,思忖着天鹅一般光洁的羽毛,是否依就在天空中滑落?是哪个方向,哪些镜头,哪个人,哪处位置,哪条不宽不窄的鱼?莫不是越来越幽默,也当得起师傅之称号,仅凭那须发苍白,是老生还是小旦,唱主角还是配角,前场还是压轴,大抵所欠的东西始终要还,有借无还才堪道。

一月六日夜

爱华网

爱华网