几年前,曾经读过作家艾伟的小说《风和日丽》,因此对于根据小说改编的同名电视剧《风和日丽》,自然多了几分期许。然而,看完电视剧,恐怕更多的还是失望大于期待吧?

艾伟是一位风格独特的作家,来自浙江宁波,走的是纯文学先锋派的路子,即便写实,也总是有些夸张变形,带上鲜明的个人印记。笔下的人物,往往有些另类。如《爱人同志》,一个对越自卫反击战伤兵刘亚军和“圣女”张小影的婚姻史。其实也是一部当代社会发展史。主人公是愤世嫉俗者,他是反社会的。他最后自焚了。尽管他收获了意外的爱情和婚姻。尽管被主旋律渲染的爱情和婚姻惨遭现实的蹂躏。这就和《高山下的花环》之类的作品完全拉开了距离。同样,《风和日丽》更加超越了《爱人同志》。作品通过杨小翼寻找自己生身父亲尹泽桂将军的离奇遭遇,几十年的风风雨雨一路走来,人物命运的变迁背后,折射出国家政治风云变幻莫测的社会大背景,反右,三年饥荒,文革,改革开放,该有的背景都一一点到,无一遗漏。尤其难能可贵的是,对于发生在八十年代末的敏感事件,作家也没有回避。尽管并没有正面描写,也不作任何评判,但是敢于把笔触深入到这一事件对于主人公命运的影响,这是需要相当的胆识和勇气的。在笔者所能读到过的反映当代中国社会现实的优秀文学作品中,几乎绝无仅有。

但是到了电视剧里,尽管基本的人物关系没什么大的改变,人物命运的走向也没什么大的变化,但是,不知是由于电视剧创作本来就有着更多的禁区,还是改编者与原作者在立意上的高下之分,总有一种变味的感觉。且不说“敏感事件”当然是无法表现的,如同《亮剑》,从小说到电视剧只能“腰斩”一样。更关键的,原小说丰富的社会政治内涵感觉不到了,虽然人物还是生活在那个年代,但是还是无法完全感受那个社会环境特有的氛围,社会政治文化的种种变迁,并没有深入到人物命运的变化中,反而成了外贴的政治标签,如果剥离掉这些标签,那么其实就是一部地地道道的言情剧,与从头到尾疯疯癫癫声嘶力竭爱得死去活来的琼瑶剧相比,几乎没什么区别。

原小说里,杨小翼和刘世军分分合合,那是随着时代的变迁与人物命运的变化,自然而然走过来的,杨小翼在北京求学,以及后来想认生父不成,反而被发配到四川广安(电视剧里成了“青云县”)那一段,刘世军基本上都没有出现。而七十年代初,杨小翼和刘世军在北京重逢,有过那么一段婚外情,刘世军参战当了俘虏又逃回来,复员后只能从一个看守航标灯的工人做起,经过自己的努力,洗刷了不白之冤,走上了领导岗位,命运要坎坷得多。最后,也没有落入“有情人终成眷属”的俗套与窠臼。而到了电视剧里,刘世军却成了编导手里的一个提线木偶,来无影去无踪,他与杨小翼的每次重逢,往往都是突然间从天而降的不速之客,,看不出有任何情节上的合理性与逻辑必然性,只能说是因为编导需要他在此时此地出现而出现?杨小翼上大学时,他是在大学里负责军训的教官;杨小翼去了内地的偏僻小县城,他又成了文革时“支左”的军代表,一个小小的连级干部,居然有着来自军内高层的神秘背景,承担着保护尹将军的重任,杨小翼后来去北京读研究生,刘世军又不期而至,真的是“有情人终成眷属”了。杨小翼与尹南方、伍思明甚至那个卑鄙小人吕维宁之间的感情纠葛,每每关键之处,总是或者离不开刘世军的影子,或者有如神助,总是在杨小翼眼看就要山穷水尽的时候,扮演着“英雄救美”的角色,这就有点让人哭笑不得了。

小说的字里行间,总是能让人真切地感受到那种特有的时代氛围,尤其是五六十年代的北京,从大学校园到尹南方等高干子弟的生活,栩栩如生,是能让人回味无穷的那种文字。公允而论,电视剧的拍摄制作不可谓不精良,是那个年代的画面,人物也穿着那个年代的衣服,但是上世纪五六十年代的人物的口中,却总会时不时地蹦出几个如今的潮流词汇,“惊喜”“犀利”之类,一下子就把熟悉那一段历史的观众从那个年代被硬生生拉了出来,真是“穿越”!至于“文革戏”里的那些标准“文革语言”,也有生搬硬套的感觉,看“造反派”审问犯人,恍惚觉得走错了地方,是在军统的监狱里?

读到过原作者艾伟的文章,对于电视剧的改编,表现得很宽容。“作为原著作者,看剧的心态相当复杂,有接受,有抵触,有欣喜,有折磨,各种矛盾纠结我心;看剧的过程可以说是一次历险,诸多惊心动魄不足为外人道。”我相信,如果没有读过原小说《风和日丽》,如果不是那么挑剔或者较真,电视剧《风和日丽》也还是可以看得下去的。艾伟的文章也引用了改编者林和平先生的一段话,“本剧基本上尊重了原著,但电视剧是讲故事的艺术,是大众娱乐,要想深刻的观众,可以去读原著。”

由此想到,可能这是改编者们的一种无奈,但是,同时也不打自招地承认了,由于受众等等的原因,由于创作环境的种种限制,电视剧本身就是一种比纯文学等高雅艺术明显低了几个档次的俗文化,别指望它能有多高雅或者多深刻。其实我以为,深刻与浅薄,并不是一定要和雅文化或者俗文化之间简单地划等号。深刻的,未必都是雅致的;同样,浅薄也并不等于俗文化。关键,还是要看创作者的心态,看创作者的艺术功力到底有多深厚。而与受众的审美情趣无关,说到底,好的影视作品,可以在潜移默化中引导乃至提高受众的审美情趣,而不是相反。

如果创作者自己都抱着一种“自甘平庸”的心态,电视剧的制作,成了投资人的金钱游戏,想怎么玩爱怎么玩就怎么玩,一切听命于市场选择,或者过于谨小慎微,不敢越雷池一步——事实上,这两种现象都有——那么,观众还怎么能指望看到既深刻又好看的上乘之作呢?

《风和日丽》:从小说到电视剧

更多阅读

《白鹿原》从小说到电影 白鹿原小说完整版下载

《白鹿原》从小说到电影【导语】 “白嘉轩后来引以为豪壮的是一生里娶过七房女人。” 这是问世于1993年的长篇小说《白鹿原》的开篇语,这句话包含的雄心类似于《百年孤独》和《双城记》等经典名著的开头,在很长的时间里为人们所津

男旦刘欣然:从公务员到京剧演员

男旦刘欣然:从公务员到京剧演员 男旦演员刘欣然33岁,北京人,曾经是北京市气象局的公务员,半路出家学习男旦表演,07年参演关锦鹏导演的昆曲《怜香伴》,31岁辞职下海成为职业男旦…..>>>详细位于北京前门大街附近的正乙祠戏楼,距今已有300

《中国孩子之学堂故事》:从娃娃抓起的通识教育

《中国孩子之学堂故事》:从娃娃抓起的通识教育★郭松民做为美国最深谋远虑的的政治学家,萨缪尔·亨廷顿曾经在2004年出版了一本名为《我们是谁:对美国国家认同的挑战》的著作,他在书中充满忧患地指出:随着非欧裔移民,主要是拉丁裔、亚裔

读《夏商周:从神话到史实》

读《夏商周:从神话到史实》这本书是2013年11月上海古籍出版社出版的,不但在历史学界,也在一般的读书界引起广泛注意和评论。书的作者郭静云,被称作“学术奇女”,连籍贯都不太清楚,据说是俄罗斯犹太人,叫什么卡雅,但她自己说是台湾犹太人,是

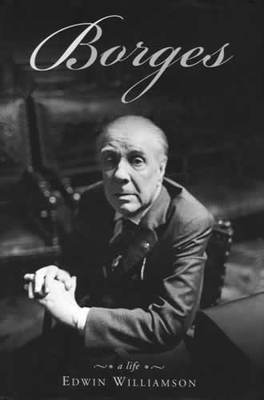

博尔赫斯小说《南方》:一首优美而悲壮的诗

《南方》:一首优美而悲壮的诗戴本刚如今你在我身体里,你是我朦胧的命运。那些感觉至死才会消失。——博尔赫斯一像所有的男人一样,他生平也玩过刀子,但他只知道刺杀时刀刃应该冲里面,刀子应该从下往上挑。疗养院里绝对不允许这种

爱华网

爱华网