辨析养老金替代率*

史寒冰

【内容提要】在我国养老保险政策研究和理论研究中,通常把“平均养老金除以平均工资”作为统计养老金替代率的基本公式。然而这种计算方法既有悖于养老金替代率的定义,也不符合它的固有属性。用等量代换的方法可知,这一公式反映的是“筹资负担率”与“老年赡养率”的比例关系。这一数量关系的意义颇令人费解。按照这一公式,“替代率”与“筹资负担率”成正比,与“老年赡养率”成反比,这就意味着,无论是提高筹资水平还是降低赡养率,都将推高“替代率”;反之,筹资率的下降和赡养率的提高,将导致“替代率”的下降。这显然与人们的常识不符。养老金替代率的概念使用和数量统计应该回归它的本义。相关理论研究也须做到概念运用准确,立论、诉求明确,方法科学、合乎逻辑,以免对政策的制定和公众的关切产生误导。

关键词:养老保险养老金替代率

*本文简版刊发于《中国改革》杂志2013年第9期。这里发表的是完整版。

内涵与特性

养老金替代率(replacementrate),是养老金理论和政策研究中经常使用的概念,它是指养老金领取者退休时,其养老金数额与退休前工资额的比例关系。它是衡量退休者的收入支持水平,并用以判断一个国家或地区的养老保障水平的基本指标,也是影响公共养老金制度筹资水平的重要参数。按照上述定义,养老金替代率具有以下特性。

(1)以领薪者的工资性收入为基准。反映工薪领取者退休时领取的养老金(延迟工资)与其原工资的购买力变动。退休前后的经营性收入和财产性收入不纳入比较,因而非工薪收入不能计算养老金替代率。

(2)个体差异性。由于每个权利人退休时的薪资水平差异,以及养老金计算变量的个体差异,实际养老金替代率因人而异。因而,不存在一个社会平均替代率(关于试图计算社会平均替代率所导致的谬误,将在后文讨论)。

以我国城镇企业职工养老保险制度为例,养老金由缴费年限、历年缴费工资、历年指数化缴费工资、统筹地区历年在职职工平均工资,以及最高、最低缴费基数限额(高于统筹地区职工平均工资300%的,以平均工资的300%为基数;低于平均工资60%的,以平均工资60%为基数)等变量所决定,由于每个参保人养老金各变量取值不同,他们的养老金数额和替代率水平也各不相同。其中,工资水平高于统筹地区职工平均工资300%的高收入者,其养老金替代率将低于中低收入者,并且与收入水平呈反相关关系;工资水平低于统筹地区职工平均工资60%的低收入者,其养老金替代率将高于中高收入者。

(3)仅在特定时点具有可计算性和可比性。养老金替代率反映养老金领取者退休前后收入变动的情况,由此评价养老金制度对其生活保障的水准。但这个比较仅在初始退休的特定时点有意义,因为随着时间推移,社会消费价格指数、工资指数将发生变动,养老金水平也将相应调整,此后的养老金水平将与退休时的工资水平发生较大偏离,两者无论从价值上还是购买力上不再具有可比性。

(4)DB型养老金的替代率可预期性与DC型养老金替代率的不可预期性。在待遇确定型(DB)养老金体制下,一位工薪领取者的养老金替代率是可预期的。例如,现行公务员退休待遇属于典型的DB制度,退休金以本人退休前职务工资和级别工资之和为基数,工作年限满35年、满30年不满35年、满20年不满30年的3类人员,可预期的养老金替代率(目标替代率)分别是90%、85%和80%。

在缴费确定型(DC)养老金体制下,工薪领取者的养老金水平取决于其工作期间积累的养老基金数额及其投资收益(利息、红利等),受到整个工作生涯中就业状况、收入变动和投资收益波动等诸多不确定因素影响,只有当他领取养老金时,才能确切知道养老金数额及其替代率水平。也就是说,他的养老金替代率是不可预期的。

我国企业职工养老保险制度中的基本养老金由基础养老金和个人账户养老金构成。其中,基础养老金虽然依循现收现付制,带有DB型养老金的性质,但由于引进了指数化的因子,它的给付水平便不可预期了,因为一位领薪者在其工作生涯中,每一年的工资收入水平、社会平均工资水平以及由此计算出的指数化缴费工资水平都是变动不居的;属于DC型的个人账户养老金,因受到账户积累期间收入水平和投资收益的不确定性影响,其按月计发的养老金水平也是不可预期的。因而,在现行企业职工养老保险制度下,企业职工退休时的养老金计算十分复杂,其给付水平也是不可预期的。

因此,除了典型的DB制度外,在完全积累制和部分积累制下,养老金的替代率水平是不可预期的,各种相关的目标替代率的测算都是没有实际意义的。

综上所述,养老金替代率以受雇者(employee)的工薪收入为基数,具有个体差异性、初始可比性、非典型DB养老金不可预期性等特性。如果忽视这些特性,将得出错误的结果。

统计偏误

自上世纪90年代企业职工养老保险制度建立以来,养老金替代率在养老保险政策和理论研究中始终被重点关注,成为考察养老金待遇水平、养老金制度公平性以及制度负担合理性、财务可持续性的关键指标,并据此提出提高或降低养老金水平、养老保险费率等主张和建议。然而,由于计算方法不当,有关计算结果并非养老金替代率,因而产生了误导。

例如,《中国社会保险年鉴2000》(劳动和社会保障部社会保障事业管理中心编)对1998、1999年全国企业职工养老保险替代率所做的统计。应该说,这是笔者于2000年见到的最早的官方数据。其中1998年的统计结论是,替代率为88.96%,超过100%的省份有13个。[①]1999年的统计结论是,按全国月人均离退休费、人均缴费工资计算的养老金替代率为87.25%;以缴费工资为基数的替代率为85.8%,超过100%的有6个省;以上年社平工资为基数的替代率为79%,超过100%的有4个省。[②]相关的政策建议是,控制养老金替代率,按照统一制度的办法逐步降低替代率的同时,控制地方提高养老金标准的速度。受这一结论的影响,出现了“养老金支付危机”“过高的替代率使制度不堪重负”的议论。当时社会保障主管部门和理论研究界一致认为,如此高的基本养老保险支付水平是国家和企业无法负担的,控制养老金替代率水平并使之稳步下降,是解决我国养老保险沉重负担的重要改革措施。

然而,观察年鉴的计算方法,可发现统计变量的选定存在瑕疵。如前所述,养老金替代率是工薪领取者退休前的工资收入与退休后养老金收入的比值,而官方的统计则是平均养老金与当年平均缴费工资或上年社平工资的比值,并非原本意义上的养老金替代率。我们利用等量代换方法,可推导出以下结果:

或者因为按此公式计算出的结果并非真实的养老金替代率,故将T称为“假定替代率”。

两个等式右端均呈现了奇怪的组合——筹资负担率与赡养率之比。这一数量关系的意义颇令人费解,但可以确定的是,T1、T2与本来意义上的养老金替代率毫无关联。而且,由于把老年赡养率(全部养老金领取人数与全部供款人数之比)作为分母,意味着T1、T2与老年赡养率成反比,即在养老金筹资水平保持稳定的条件下,一个地区的制度供款人比例越高或者经济活动人口比重越大(赡养率越低),则该地区的“养老金替代率”越高。同理,由于把养老金筹资负担率(养老金总额占缴费工资总额之比,即假定当期养老金全部由当期筹集的养老保险费给付条件下,养老金制度的最低筹资水平)作为分子,意味着在赡养率保持稳定的情况下,养老金制度筹资水平越高则T值越大,因而与筹资率成正比。

模拟年鉴的方法,笔者以月人均缴费工资为基数,对1998年假定养老金替代率进行了统计(见表1,统计结果与年鉴略有不同,但描述的状态则相同)。

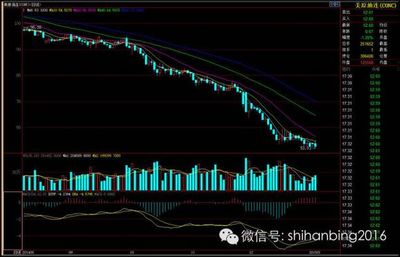

将表1的假定替代率计算结果按降序排列,并与同期筹资负担率、老年赡养率进行比较,可观察到自变量(筹资负担率、老年赡养率)对函数(假定替代率)的影响(见图1)。基本特征是:(1)各地区筹资负担率离散度不高(方差0.2371,极差0.28,趋势线较平缓),表明该变量对各地区假定替代率的差异影响不太;(2)各地区赡养率的离散度较高(方差0.5668,极差0.34,趋势线斜率较大),与各地区间假定替代率呈现明显的反向变动趋势,表明赡养率在假定替代率计算中发生主要影响。

进一步观察可知,(1)假定替代率实际上反映的是筹资负担率与老年赡养率的比率(倍数)关系;(2)当筹资负担率大于赡养率(老年赡养率-筹资负担率<0)时二者的比值大于1(如吉林以左),当筹资负担率等于或接近于赡养率(老年赡养率-筹资负担率≈0)时二者的比值为1(即100%,如吉林、黑龙江、甘肃),当筹资负担率小于赡养率(老年赡养率-筹资负担率>0)时,二者的比值小于1(如甘肃以右);(3)某个地区筹资负担率与赡养率的离差越大,二者的比值变动越显著(见图2)。

观察结果印证了此计算方法的基本错误:假定替代率与退休者退出工作生涯前后的收入无关,而是取决于筹资负担率与赡养率之间的关系;在筹资负担率稳定的条件下,一个地区的制度赡养率越低,则假定替代率越高。这就解释了以上统计结果中,为什么那些经济活动人口比重较高、人口结构较年轻、退休人员数量较少(职工负担系数较低)的地区,“替代率”普遍高于经济活动人口比重较低、人口结构较老化、退休人员数量较多(职工负担系数较高)的地区。这一结果也意味着,无论是提高筹资水平还是降低赡养率,都将“加重养老金支付负担”。这显然与人们的常识不符。

对于养老金替代率计算中的这个偏误,笔者在2000年向参与年鉴编写有关人士谈及。他们表示,注意到了计算方法存在缺陷,已经不再统计和发布养老金替代率数据了。果然,在官方后来公布的各年度数据中,已经没有养老金替代率的统计了。

当前学术界对替代率的关注

近些年来,养老金替代率的话题在学术界常被提及,但关注点已从十多年前对“高替代率”将导致“养老金支付危机”忧虑,转移到了对“养老金公平度”和“老年生活保障水平下降”的担忧。养老金替代率的计算沿用了平均养老金除以平均工资的方法,区别仅在于统计范围的不同,如:企业退休人员平均养老金与在职职工平均工资之比,某行业退休人员平均养老金与该行业在职职工平均工资之比,全国退休人员平均退休金与全国在职职工平均工资(或社会平均工资)之比等。

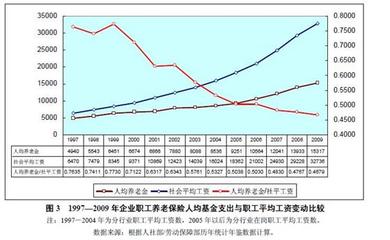

例如,李珍、王东海在“基本养老保险目标替代率研究”(《保险研究》2012年第1期)中统计,1997—2009年“实际社会平均工资替代率”分别为76.34%、74.11%、77.30%、71.22%、63.17%、63.43%、57.61%、53.27%、50.37%、50.30%、48.29%、47.67%、46.79%(见图3)。结论是:制度运行十余年,退休金的实际社会平均工资替代率早已在50%以下,退休收入已低于城镇居民人均收入,且这一下滑趋势仍在继续,应该引起关注。

又如,褚福灵编著的《中国社会保障发展指数报告2011》(经济科学出版社2012年11月版),以各省份当年平均基本养老金与上年城镇单位就业人员年平均工资之比,对2008—2010年全国各地区城镇职工基本养老保险“替代率”水平做了统计,并据此对各地区养老保障水平作出评价。

不过,正如本文前述分析所证明的,这两类研究结果并非原本意义上的养老金替代率,而是反映了各年度领取平均养老金的退休者与领取社会平均工资的在职人员在收入水平上的比例关系(购买力比较),而且这种计算方法存在明显缺陷。(1)数据较为粗放,因为它既未考虑到各地区人口结构、就业结构与水平、养老保险覆盖率、养老金水平等差异对总体的影响,也未排除各地区工资增长及其比率、养老金增长及其比率的差异对总体的影响。(2)统计变量之间缺乏可比性,其中平均养老金为历年城镇职工基本养老保险基金支出总额与参保离退休人数之商,分母的统计口径是企业、企业化管理的事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户的退休人员数量;职工平均工资(或城镇单位就业人员平均工资)则为历年城镇单位在岗职工工资总额与城镇单位年末就业人数之商,分母的统计口径包括在各级国家机关、政党机关、社会团体及企业、事业单位中工作、取得工资或其他形式的劳动报酬的全部从业人数,两者不具有可比性。(3)1997—2009年期间,人均养老保险基金支出保持了持续增长,但低于职工平均工资的增长,从而导致人均养老保险基金支出与职工平均工资的差距扩大(见图3),并非替代率下降。

观察同期“假定替代率”“社会筹资负担率”“社会老年赡养率”之间的数量变动关系可知,1997—2009年间,“社会筹资负担率”(企业职工养老保险基金支出额与城镇单位从业人员工资总额之比)变动趋势平缓,表明该变量对“假定替代率”影响较弱;“社会老年赡养率”(企业离退休人数与城镇单位从业人数之比)变动趋势线斜率较大,表明该变量对“假定替代率”影响显著(见图4)。这样,我们又回到了前文的分析结论:对类似结果具有重要影响的,并非退休一代与正在工作的一代人在收入上的差别,而是退休一代与正在工作的一代人在人口数量上的比重。由于计算公式设计不当,使得“替代率”与“赡养率”反相关,即持续增长的“赡养率”导致了“替代率”的下降。

由于以平均工资为基数的养老金替代率名不符实,一些研究者不再称之为“替代率”了。例如,中国社会科学院世界社保研究中心2012年12月发布的《中国养老金发展报告(2012)》在对各地区养老保险的保障水平进行比较时,采用了人均养老金“占城镇单位在岗职工平均工资比率”“占城镇居民人均可支配收入比率”的概念和指标。原因是“替代率指的是退休第一年养老金与退休前一定参考期内收入的比率,由替代率概念出发,衍生出诸多替代率,如行业替代率、平均替代率等等。显然,养老金替代率数值并不会随着时间的推移而变动,在工资波动幅度较大的国度,替代率多寡并不具有太大的意义”。[③]

替代率及其统计应该回归本义

养老金替代率是评价一项养老金制度的赡养水平和公平性的尺度,对一个国家的老年保障政策制定与调整具有参考价值。因而,养老金替代率的概念使用和数量统计应该回归它的本义。相关理论研究也须做到概念运用准确,立论、诉求明确,方法科学、合乎逻辑。否则,可能对政策的制定和公众的关切产生误导。

譬如,表1所反映的养老保险基金支付压力并非“养老金替代率水平过高”所致,解决之道不是“降低替代率”和“控制提高养老金标准的速度”,而是扩大制度覆盖面、加强养老保险费征收尤其是足额征收,以及强化政府责任、增加财政投入、拓宽养老保险筹资渠道。再譬如,图3所折射的问题并非历年新退休人员养老金替代率持续下降,而是养老金水平的增长未能跟上工资(以及消费价格)的增长,因而导致购买力(生活水准)相对持续下降,或者说,未能平等地分享经济发展的成果。问题的解决之道,也不是调整养老金替代率,而是建立与工资指数和价格指数联动的养老金调整机制。

按照定义,退休者个人的养老金替代率应当反映他在退休时领取的养老金数额,与退休前一定时间内的、按一定规则计算的工资收入水平——即退休时的当月工资,或者一年、数年内的最高工资或平均工资——之间的比率关系。此外,真实替代率的计算,需要考虑到我国单位从业人员的工资结构中,未计入缴费基数的那部分收入(如某些津贴、补贴、奖金,以及单位福利)。

然而,对于政策制定和调整有意义的,是某个地区、某个退休者群体在一定时期内的替代率水平。由于我国企业职工养老保险实行统账结合制度,加之基础养老金的计算又引入了指数化方法,因而无论是某个个体还是某个群体,其养老金替代率都是不可预期的。对此,可采用抽样调查或普查方式,运用数理统计的方法求出近似值。调查需按地区、行业、工种、职位、收入水平等要素进行组合,运用矩阵法计算出各组别当年退休人员的近似工资水平和当年领取养老金的近似水平,再进行分地区、分类型的和综合的加权平均,求出分类型养老金替代率和综合养老金替代率的近似值。由此可统计出历年养老金替代率,为养老金政策的调整提供依据。当替代率呈持续下降趋势时,决策机关可对指数化养老金计算因子的数量关系进行调整,通过强化公平性因素的权重,适当提高替代水平。

[①]《中国社会保险年鉴2000》:“1998年度全国社会保险事业发展状况”P.214。劳动和社会保障部社会保障事业管理中心编。

[②]《中国社会保险年鉴2000》:“1999年全国社会保险事业发展状况”P.233,236。

[③]高庆波、刘桂莲:“分报告八:养老金指数2011”,郑秉文主编《中国养老金发展报告(2012)》第146页,经济管理出版社2012年版。

爱华网

爱华网