1931年3月,由上海的明星公司拍摄的《歌女红牡丹》公开上映,中国第一部有声电影由此问世。

1926年8月6日,美国第一部有声片面世,此后即放弃了无声片制作。同年12月上海百星大戏院曾放映美国若干有声短片。1929年美国摄制出百分之百的有声片《爵士歌王》。半年之后,上海少数首轮影院先后改装有声放映设备,准备放映有声片。有声片的迅速发展,迫使中国制片业也不得不奋起直追。

中国首先尝试摄制有声片的是天一影片公司。1930年初,天一公司尝试采用蜡盘配音方法摄制有声短片《钟声》。可惜,7月间一场大火,毁了天一的摄影场,也毁了未及放映的《钟声》。这样,明星公司的《歌女红牡丹》,便成为我国第一部与观众见面的有声片。

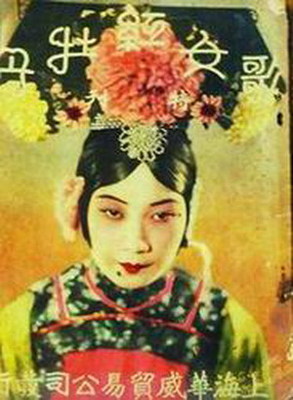

《歌女红牡丹》是明星公司与百代公司合作摄制的,采用的是蜡盘配音方法,为最早的蜡盘发音有声片之一。自1930年中开始,至年底完成,费时6个月,耗资12万元,参加工作者达100多人。这部片子由洪深编剧。大概是为了突出“有声”的特点吧,特意选择了歌女——京剧艺人的题材,以便不仅有对白,还可以有唱。果然,影片在描述歌女红牡丹由盛至衰的生命历程中,穿插了京剧《穆柯寨》、《玉堂春》、《四郎探母》、《拿高登》四出戏的片段,充分地展示了电影有声的特点,使观众第一次透过银幕听到了中国传统艺术——“国剧”(当时人对京剧的称呼)的唱白。尽管这部影片还不是百分之百的有声片(没有自然音响),蜡盘配音也不如片上发音口型与音对的那么严丝合缝,效果好,但它毕竟是中国第一部有声片,因此,当它于1931年3月15日在上海新光大戏院公映后,轰动了上海,轰动了全国的大城市,也吸引了南洋的侨胞观众。

电影故事:

京剧名伶红牡丹从小学习京戏,深受封建礼教的熏陶。成名后嫁了个无赖丈夫,一直受虐待。但她恪守三从四德的妇训,毫无怨言。起初她收入颇丰,但仍不够丈夫挥霍。后来因为屡次受刺激,嗓子倒了,由主角沦为三四等配角,收入锐减,生活艰难,但仍委曲求全。其夫因无钱挥霍,便强迫红牡丹出卖女儿,红牡丹不从,他便把女儿骗出,卖入娼门。一位暗里追求红牡丹的富商知道了,代她赎出了女儿,而红牡丹仍不觉悟。当她丈夫失手杀人,被捕入狱,她仍既往不咎,真诚相待。到外地演出还专程去狱中探望,还托人将其营救出狱,终于使其夫幡然悔误,改邪归正。

该片导演张石川,摄影董克毅,都是大名鼎鼎,在中国电影史上都是有开拓之功的人物。片中明星不少,如王献斋(饰无赖丈夫)、夏佩珍、龚稼农等,但其中最耀眼的明星,无疑是一代影后胡蝶了。

有声电影有“腊盘发声”和“片上发声”两种技术。前者是将声音刻录在唱盘上,放映时与影片同步播放,为电影配音;这也是世界上有声电影最初问世时采用的方法。诞生于1927的世界上第一部有声片美国的《爵士歌王》就是如此。后者则是今天普遍应用的在胶片上录制声音的技术。由于成本和技术水平的原因,《歌女红牡丹》采用的是成本低廉、制作简单的腊盘发声方法,因而,它实际上应该称作是中国第一部“腊盘发声”的有声片。

腊盘发声的有声片在技术上存在着明显的不足。唱片和放映的配合是最大的问题。特别是胶片一旦发生局部断毁,其后的剧情就难以再和声音相吻合,甚至会出现银幕上男人在张口,扩音器里传出来的却是女声的笑剧。因而,在这两部影片上演的当年,一些电影公司也开始试制“片上发声”的有声片。它们是由大中国和暨南两家公司合制的《雨过天青》和天一公司拍摄的《歌场春色》。这两部影片都是租用国外的设备,并由外国人参与协助制作完成的。首先完成的《雨过天青》于1931年6月3日在虹口大戏院试映。由于该片租用的是日本的设备,并赴日本拍摄,不久后即遭到观众的抵制。1933年,亨生影片公司用自己研制的录音设备拍摄了《春潮》一片,成为中国第一部用国产录音设备制作的片上发声的有声电影。

与这部影片同时开拍的另一部有声片是“友联”公司摄制的《虞美人》。它同样采用腊盘发声技术,描写了一对儿戏剧演员演出《霸王别姬》一剧的幕前幕后。两部影片在技术上稍有不同。《歌女红牡丹》是影片拍完后让演员看着画面对口型配音,相当于我们今天的后期配音。《虞美人》则是先把声音录好唱片,然后演员在现场按照放出来的声音表演。两者相比,各有千秋。《虞美人》稍晚于《歌女红牡丹》,于1931年5月上演。

由于资金和技术的原因,在有声电影问世后,许多电影公司仍然在继续摄制无声片,这形成了中国早期无声电影与有声电影长期并存的特殊现象。直至1936年,无声片才终于停止拍摄,中国电影从无声向有声的转变得以彻底完成。

爱华网

爱华网