摘要:刺客是伴随着人类社会发展所诞生的一个特殊群体,他们的身世经历各不相同,刺杀手段千差万别,行刺动机五花八门,这一群体具有非常特殊的精神特质。《史记》是我国第一部纪传体史书,其中的《刺客列传》为后世文学树立了刻画刺客人物形象的典范,通过《刺客列传》透视刺客的刺杀动机与价值取向,以此认识这一群体在文学史上的意义。

关键词:《刺客列传》;刺杀动机;价值取向

刺客,一个充满恐惧与腥风血雨的名词。在社会历史中,刺客作为一个不可忽视的社会群体,对人类历史产生了深远影响,在历史的许多关键时刻,他们的行为往往会改写历史,这或许也是司马迁为这些人做传的重要原因。

刺客,在某种意义上,是等同于杀手的。“刺客是一种暗杀者。行刺,是有预谋的、怀挟武器、采取突然袭击方式的暗杀活动”[①]。这种对刺客的定义从另一方面说明了刺客的行为有其正义性,也有非正义性。正义的的刺客便具有了侠士风范、仁人作风,非正义的则备受世人争议、诟病。司马迁在《游侠列传》中对“侠士”曾做过明确定义——“今游侠其行虽不轨于正义,然其言必信,其行必果。已诺必诚,不爱其躯,赴士之厄困。既已存亡死生亦,而不矜其功,羞伐其能,盖亦有足够者焉”。从这种定义来看,未必所有的侠客都是刺客,只要有侠义之心与品行,皆能担当起“侠”之一字。这或许也是司马迁将《刺客列传》与《游侠列传》并列开来的原因。

刺客是战争在社会发展中的延伸与发展,是战争的另一种形式。在社会的发展中,社会的不同阶层以及不同的个体之间总会存在诸多的矛盾冲突,于是战争与刺客应运而生。纵观中外古今历史,整个历史都是在战争与刺客的明暗交错中向前发展。在《史记》中,“司马迁记人不限于帝王将相,他把‘人’范围扩大到社会底层”[②],也正因为司马迁的这条准则,刺客及游侠才得以在《史记》中得到公正的历史地位,在我国古代文学中一脉传承中独树一帜。

《刺客列传》共涉及到刺客六人,这些刺客都活动在春秋战国时期,这六者可以说是刺客这一群体的典型代表。司马迁对这六人在《史记》中做出过中肯客观的评价:“自曹沫至荆轲五人,此其义或成或不成,然其立意较然,不欺其志,名垂后世,岂妄也哉!”由此可见,这些刺客不管成功与失败,都有其自身的复杂性。中国的历史思维往往具有“成者为王,败者为寇”的绝对化倾向,如果从“知人论世”的角度来看六大刺客的刺杀动机、行为性质,这些也绝不是一句话就可以概括的。

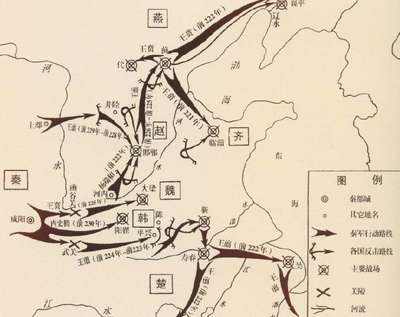

先秦刺客的诞生可以说有其历史必然性,春秋战国时期,周天子的王道尊严不复存在,各个诸侯国纷纷崛起,高举“尊王攘夷”大旗,彼此间拉开争霸序幕;在政治失衡的同时,井田制被瓦解,封建土地私有制逐步确立,社会不同阶层在经济上的差距逐渐拉大;文化上,士人群体由周朝垄断到纷纷下移众诸侯国,这就决定了士人精神普遍渗透到社会的各个阶层。春秋战国时期,儒家与墨家是当时的显学,“儒家重信义,讲智、仁、勇三德并举,主张杀身成仁”“墨家讲兼爱、贵义,主张任侠轻命以利人”[③]墨家的创始人墨子也曾先入儒再创墨家,由此也不难看出儒墨两家思想交流渗透的痕迹。这种文化品格也对先秦刺客的复杂性起到了推波助澜的作用。

刺客之刺,或者为国,或者为友,或者为己,或者以上几种动机兼而有之。“刺客现象,是随着政治的产生而产生的,而行刺行为,则除了政治目的与个人仇杀之外,还有一个深刻的文化背景,那就是个人主义的盛行”[④],不管刺客们的动机如何,从司马迁在《刺客列传》中向世人所描述的事迹来看,英雄的影子是贯穿整篇文章始终的。

一、曹沫之刺桓公

曹沫是否为真正的刺客本事就是一个值得商榷的问题。这一列传中的其他几位刺客都是小生产者或者无产者,而曹沫为鲁将,在身份上显然是属于社会上层。曹沫刺杀桓公与其说是“刺杀”倒不如说是“胁迫”,曹沫行刺之场所正处于外交场合,从身份与场合来看,曹沫的的举动是不符合外交规则的。可以说,曹沫的刺杀行动是没有与鲁庄公经过商量而采取的单边行动。

曹沫的这种举动其实是有损国家尊严与侠士风范的,然而其忠君报国的初衷却不容忽视。正如司马迁对他的介绍:

曹沫者,鲁人也,以勇力事鲁庄公。庄公好力。曹沫为鲁将,与齐战,三败北。鲁庄公惧,乃献遂邑之地以求和。犹复以为将。

从这段简介中,我们不难理解曹沫采取这种莽撞之举的原因:(一)曹沫作为鲁国将领,与齐国交战多次败北,而鲁庄公不仅不计较他的失败,还让他依旧做鲁国将领,曹沫想通过孤注一掷的举动,来向众人来显示他的忠君爱国之心,以此来答谢鲁庄公对自己的知遇之恩;(二)曹沫以勇力事鲁庄公,他性格爽直,计谋不足,在国家受辱的时候缺乏足够思考也是意料之中的事情。

曹沫的举动没有给自己的生命带来威胁,他最终得以全身而退,并且把自己三战所亡之地全部夺了回来。尽管这样,他的这个举动还是让鲁国的利益受到许多损害:(一)正如管仲劝告齐桓公那样,曹沫的刺杀之举成就了齐桓公信守承诺于天下的美誉,反衬出了鲁庄公的无能与软弱;(二)曹沫刺杀的行动是在桓公与庄公已经达成协定的时候,曹沫的行为让鲁国失信与于侯,有损鲁国礼仪之邦的美好形象。

“齐强鲁弱,而大国侵鲁亦甚矣”,春秋战国时期的诸侯之战,从战争性质上来看,是没有义战的。齐桓公的“守诺”美行,也是为了称霸诸侯的沽名钓誉之举。从这里看来,曹沫以暴制暴、为国家不惜一死的决心与勇气是值得肯定与赞美的。

二、专诸之刺吴王僚

专注在六大刺客中,一不为友,二不为己,他是一个地地道道的杀手。他刺杀吴王僚的举动并不光彩,从儒家所倡导的“仁义礼智信”来说,他是一个十足的犯上作乱者。为了实现自己主人公子光篡夺王位的阴谋以及伍子胥借吴国之力为父兄报仇的个人企图,他把匕首刺向了自己的君主。

专注在刺杀吴王僚时,吴国正面临着“外困于楚,内无骨鲠之臣”的处境,吴王僚身边也是“母老子弱,而两弟将兵伐楚”的情形。面对这种内忧外患的形势,稍有良知的国人,在大敌当前都会团结一致、共御外敌;而阖闾在此时却谋划弑主篡位,他也算是一个居心叵测的小人。从刺客这一职业来说,专诸尽职尽责、不惜一死以完成自己的刺杀使命,这种视死如归的决心与勇气是值得肯定的;从门客仆人的角度来说,专诸也可以称得上知恩图报、忠心事主;但是从吴国臣民这一角度来说,专注忘记了忠君爱国的准则,在中国士人的眼中,忧世济民是士人们的最高奋斗目标,专注在这最根本性的原则面前做出了错误的选择,他的刺杀行为是有悖于“侠义”二字的。

三、豫让之刺襄子

豫让刺杀襄子,不惜变名姓、漆身为厉、吞炭为哑,使形状不可知,行乞于市,以报智伯对自己的知遇之恩。其动机是符合侠士风范的,他的死带有浓厚的悲剧色彩。

豫让的刺杀动机是有别于其他几位刺客的,一方面,他要报答智伯对自己的知遇之恩,杀死襄子;一方面,襄子敬佩豫让的侠义情怀,多次义释豫让,襄子对豫让又有活命之恩。豫让的第一次刺杀失败,就已将豫让推入了这样一个两难选择中:不杀襄子,是对智伯不忠;杀死襄子,是对襄子不义。这两种结局都是有违豫让的侠士情怀的。这种处境也预示了豫让的悲惨结局。

“士为知己者死,女为悦己者容”这是豫让与人交往的一条人生准则,从中我们可以看到豫让知恩图报的侠义情怀;在朋友劝说豫让先骗取襄子的信任,再接近刺杀襄子时,豫让坚决地反对了这条建议——“既已委质臣事人,而求杀之,是怀二心以事其君也。且吾所为者极难耳!然所以为此者,将以愧天下而后世为人臣怀二心以事其君者也!”后世人都言荆轲悲壮豪迈,豫让与荆轲相比,更见光明磊落。他刺杀仇敌也是有原则的,没有“只求目标,不择手段”,他在刺杀时还想着怎样为后世树立一个光明坦荡的刺杀典型。

他在刺杀过程中,显示出一种士人的忧世情怀。他刺杀失败的原因,与其说是因为时机不好,倒不如说他是因为他被自己的侠义情怀所牵绊。豫让是一个注定要刺杀失败的侠士,即使是刺杀失败也依旧阻挡不了他的君子正气与英雄光辉。

四、聂政之刺侠累

聂政是一个小生产者,与其他刺客相比,他似乎更具有刺客的潜质,司司马迁这样介绍他:“杀人避仇,与母、姊如齐,以屠为事。”

聂政是一个勇猛直人,同时他又是一个孝子。他第一次拒绝严推子就是因为老母尚在,自己的闪失会让老母伤心痛绝。在老母去世后,他毅然地承担起了为严推子刺杀侠累的使命。

聂政的刺杀动机带有很明显的小生产者的局限性,他刺杀侠累是不问青红皂白的。他之所以能够不惜以死报答严仲子,是因为严仲子摸透了他的心思。严仲子是一个成功的政治家通过聂政之口就可以看出来:

嗟乎!政乃市井之人,鼓刀以屠;而严仲子乃诸侯之卿相也,不远千里,枉车骑而交臣。臣之所以待之,至浅矣,未有大功可以称者,而严仲子奉百金为亲寿,我虽不受然是者徒深知政也。夫贤者以感念睚眦之意而亲信穷僻之人,而政独安得嚜然而已乎!且前日要政,政徒以老母,老母今以天年终,政将为知己者用。

严仲子“奉百金为聂政母寿”不惜屈身与聂政交好的目的其实只有一个:收买聂政人心,为己除敌。严仲子不仅要为严仲子的“黄金百镒”除敌,更要把“士为知己者死”的理念付诸实践,以此来报答严仲子对自己的知遇之恩。

司马迁在表现中心人物聂政时不是单一的表现聂政,在这里他还赞美了聂政之姐——聂荣。在司马迁的笔下,聂氏姐弟二人都是忠孝之人。他们都没有真正搞清严仲子的用心,在临死时聂荣对严仲子也是持感恩戴德的态度:“严仲子乃察举吾弟困溺之中而交之,泽厚矣,可奈何。”这对姐弟都是胸无城府之人,在游刃于官场的严仲子面前,全部就范。这种情形是避免不了的,聂氏姐弟都具有小生产者的局限性,他们都对“侠义”做出了错误的解读,即使这样,他们的英雄气概也同样让人感动钦佩。

五、荆轲、刺客之刺秦王

荆轲、要离同刺秦始皇,此二人都被后世人誉为悲壮之士,尤其是荆轲“易水悲歌”的一幕,更让后世人感喟、唏嘘不已。他那“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”也伴随着他逝去去的身影成为了千古绝唱。这正如后世陶渊明所称赞的:“其人虽已没,千载有余情。”

陶渊明在《咏荆轲》中曾赞颂荆轲的行刺动机:“壮士死知己,提剑出燕京。”荆轲的知己为何人?对对于这“知己”或许有两种基本解读:一种是燕太子丹,另一种便是田光。荆轲刺秦王,动机有多种,但是为田光这一知己而死应当是其主要动机。荆轲本是卫人,其祖先是齐人,从情理上来说荆轲是没有义务为燕国刺杀秦王的。但是田光是燕国的节侠,同时也是荆轲的知己,田光是有义务保卫燕国刺杀秦王的,但是正如田光对自己的评价那样:“臣精已消亡矣。”

年事已高的田光已不能担当起刺杀秦王的重任,但是他还有一个知己——荆轲,他知道荆轲的才能,于是他向燕太子推荐了荆轲。《刺客列传》记载,太子把刺杀的计划告诉他后,又补充一句:“丹所报,先生所言者,国之大事也,愿先生勿泄也!”这句话触碰了田光的节侠底线,于是田光自杀。田光的自杀有以下作用:一是让太子放心,二是刺激荆轲帮助自己完成刺杀秦王的使命。田光的自杀也是必然的,田光向燕太子推荐荆轲,实际上是把荆轲推向了一条死路,正如田光自己所说:“光与子相善,燕国莫不知。”说这句话,田光对荆轲是怀有歉意的。

荆轲刺秦王,报答田光对自己的知遇之恩是主要原因,至于报答燕太子,则是因为田光与燕太子面临着共同的敌人——秦王。除此以外,从文中我们也可以知道,荆轲“好读书击剑”,与盖聂、鲁勾践都曾有过龃龉,但是荆轲都便显出隐忍沉默的态度。一个剑客能够在被别人冒犯时隐忍吞声,可以说荆轲在志向上与韩信有着某些相似之处,二人都有成就一番宏图大业的雄心壮志。荆轲曾经“以术说卫元君”,但是“卫元君不用”,他建言献策的仕途梦想就此破灭。田光把他推荐给燕太子,这又为他提供了一次建功立业、实现梦想的机会,只是这一次不是用“术”,而是用“剑”(匕首)。

荆轲刺秦王可以定性为一场政治暗杀,春秋战国诸侯争霸,从整个历史来说,秦统一是对人民有利的,民众困苦的一个重要原因就在于战乱不止,荆轲的举动从这个角度上来看是违背历史潮流的。虽然他的刺杀行动最终失败了,但是他“受人之托,忠人之事”的诚信以及蹈死不顾、大义凛然的英雄气概令后来人敬仰万分。

高渐离步荆轲刺秦王的后尘,他的动机在书中并没有太多的记载,但在对荆轲的介绍中,我们可以知道:“荆轲既至燕,爱燕之狗屠及善击筑者高渐离。”按照刺客侠士喜欢“为朋友两肋插刀”的秉性,我们大体可以推测出高渐离应该也是为朋友荆轲报仇,才不惜在击筑时偷袭秦始皇。其侠义情怀可谓“高山仰止,景行行止”,也足以令后来人扼腕。

荆轲、高渐离都是侠义型的刺客,他们二人刺杀秦王的失败无形中衬托出了秦始皇的宏伟光辉形象。《史记》一书,司马迁坚持了“不虚美,不隐恶”的记史原则,许多人物是立体丰满的。秦始皇固然是一位暴君,但是他更是一位顺应历史潮流、气度不凡的杰出帝王,这种形象在《刺客列传》中便可见一斑。

刺客,尤其是《刺客列传》中的刺客,他们或正义或邪恶,或英明或愚笨······但是这些形象都被一种悲剧色彩所笼罩,这与司马迁受宫刑的身世经历是紧密相关的,“它自身的这种悲剧性经历很自然地也就更加突出了《史记》全书的悲剧氛围,他特别好写悲剧人物,而在每个悲剧人物身上又灌注着自己全部的感情,以致使得他们人虽然死了,但他们的精神气质却惊天贯日,永世长留天地间”[⑤]。.

悲剧美容易打定读者的心弦,与其说《刺客列传》打动读者的是悲剧美,倒不如说是刺客们所显示出来的英雄气概与侠义情怀。刺客们的这种精神特质让这一群体在文学史上别具一种阳刚美。

[①] 《刺客史》戈春源著 上海:上海文艺出版社2010年 第225页

[②] 《司马迁传记文学论稿》李少雍 著 重庆:重庆出版社1987年 第139页

[③] 《刺客史》戈春源著 上海:上海文艺出版社2010年 第13页

[④] 《刺客——历史断面上的终极职业与“英雄文化”》韩扑著 哈尔滨:哈尔滨出版社2007年 第3页

[⑤] 《史记评议赏析》韩兆琦 著 呼和浩特:内蒙古人民出版社1985年 第116页

爱华网

爱华网