第十一期《天一阁文丛》刊了一篇有关我祖父如何艰辛筹钱、奔波、牵挂、忐忑、无奈、沮丧、欣慰情景。有多少人能知道他心中的纳闷?谢谢周慧惠老师的描述,仿佛让我看到了祖父为了那些书搞得疲乏不堪的身躯和最后被那些他心爱的书搞得声心俱摧的结局!一个是对祖父越发增添了无限的尊敬和爱意,一个是心中充满了对世道不公的憎恨!公平正义是中国特色社会主义的内在要求,实现社会公平正义是我们党的一贯主张。党的十八大报告把坚持维护社会公平正义作为中国特色社会主义的基本要求,提出要营造公平的社会环境,保证人民平等参与、平等发展权利。党的十八届三中全会更是把促进社会公平正义、增进人民福祉作为全面深化改革的出发点和落脚点。想必以前的那些事不会再重演了吧?

朱鼎煦与顾校《仪礼注疏》(1)

天一阁博物馆周慧惠

民国三十三年(1944)的春天,仿佛比以往的任何一个春天都要寒冷。农历四月十四日,应是“人间四月芳菲尽”的时令,但宁波这个江南小城仍旧春寒料峭,北风呼啸着穿过府则街,街道两旁香樟树晚发的幼芽在寒气中瑟瑟发抖。

宁波著名大律师朱鼎煦先生(字赞卿,1885——1967)端坐在他的藏书楼别宥斋里,默默地给藏书钤印。前一阵子,朱先生得了几块上好的田黄,于是请治印高手周礼予(节之)奏刀,刻了“朱别宥收藏记”、“煦良宥眚”、“乐寿堂”三枚藏书章。别宥斋藏书数十万卷,曾经分藏于两处,一为他故乡萧山太平桥,另一处就是这位于鼓楼沿府则街,中西合璧、花木竞秀的小洋楼。民国二十九年(1940)二月,萧山别宥斋的一楼古籍遭日寇兵燹,累累书城,随烈焰俱去。朱先生闻此,大病一场,从此后,凡所得的善本书,他都亲自钤印。人生无常,他不知道是否能与这些古籍相始终,或许此次经眼过后,就再无开卷摩挲的机会了。

别宥斋的书,是朱鼎煦先生一手聚集起来的。朱先生是萧山人,民国元年(1912),刚从浙江省法政专门学校毕业的朱先生出任鄞县法院推事;民国三年(1914),改任律师。做律师职业自由,收入亦丰,故先生得以游心于古籍艺文。他的书基本上是从书商处买来的。鼓楼的公园路有许多古董古玩,兼营古籍,朱先生是那里的常客。他与店老板过从甚密,周贾鑫才、王贾养清、董贾良君、张贾学春、陈贾子实等,都是他的书友。

在这些书友中,他最看重的是两个人,其中一个是林贾集虚。林集虚字乔良,是当时宁波著名大酉山房的主人。这位林先生虽说是个书商,但精版本,懂文献,颇有乾嘉时苏州书贾严元照的风范。他与朱先生一起拜在钱太希先生门下学音韵和诗词。太希先生是四明耆宿,与冯君木、陈屺怀同辈,座下弟子无数,冯贞群、杨菊庭马涯民,包括朱鼎煦等人都是太希先生撒下的读书种子。林集虚镇日与这些饱学之士同游,听太希讲辛幼安的《摸鱼儿》、姜白石的《暗香》《疏影》,以遣故朝之思。朱先生从他那里搜得了不少好书,比如袁仰周静仙馆藏书散出的消息就是林集虚第一个透露给他的。两人闻风而动,立即前往郎官第,从零落残破的书堆里挑出《诚意伯集》六删、《幽梦影》钞本,快意之极。两人余下的书都捆载回家,一起捡阅残卷、探讨版本,消磨了不少抑郁的时光。

另一位叫林云葆。这个林云葆是跑单帮的书商,腋下夹个布包,时常在几个藏书人家中走动拉纤。他在宁波人眼里就是个“茶罗”(即无赖),赚来的钱不治产业,全都荡光了。但是他头脑灵活,路子野,那个世家大族要散书、卖古董,他总是先得到消息,所以拿来的东西往往是最好的。他把老翡翠用雪白的皮纸给包起来,给朱先生看时,顺手摘了一片树叶:“先生,你看看,像树叶一样碧碧绿,好东西,先生好东西.........”朱先生笑着收下了:”老林,有好书先给我看看,可好?“

朱先生突然想起了林云葆,他有一阵子没来了,说不定又搜罗了一些异书。藏书印已经钤毕,趁着天色尚早,不如去他那儿看看。林云葆住在渡母桥畔(即今之中山西路),离别宥斋不远,徒步过去,正好活动筋骨,驱散寒气。到了林家,发现孙定观先生也在那里盘桓。定观先生是甬上著名藏书楼蜗寄庐主人。蜗寄庐藏书始创于光绪间,到了定观这一代,已经很有规模。孙家是世家,财力雄厚,出手大方,书贾往往将新得之书送到孙家,任其从容选择,故蜗寄庐藏书版本精美闻名。比如他藏的明抄本《录鬼簿》,为天一阁旧藏,19世纪30年代郑振铎南下访书,看到这部抄本,顿时倾倒,觉得其他藏书家所藏之书与之相比,均黯然失色。能让定观先生逗留林家驻足不去的肯定是极佳之书,朱先生暗想。

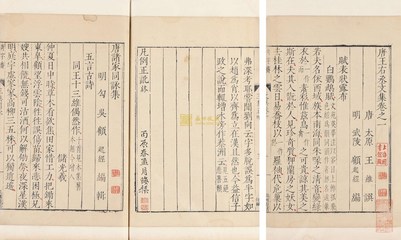

林云葆捧出一部书来,那是万历二十一年(1593)北京国子监刻的十三经注疏本《仪礼注疏》,共六册。朱先生翻开一看,只觉得喉咙发紧:北监本不算什么珍本,但这书上有大量的批校题跋,并钤有”思适斋“、”顾涧苹手校“、”顾广圻印“诸印,原来,这是乾嘉时期最负盛名的校勘学家顾广圻的校本!历来黄跋顾校是藏书家争相收藏的对象,其文献文物价值不下宋本,朱先生自度经眼无数,但这么珍贵的顾校本,还是第一次看到。是书经顾广圻数度批校,正讹补脱,去衍乙错,熟雠精校,朱墨灿然,顾氏手迹遍满全书,校语上千条,这对研究顾广圻的校勘学思想以及《仪礼注疏》的版本源流是非常重要的原始材料。更让人惊喜的是,随书还附有顾广圻为汪士钟覆宋刻单疏本《仪礼疏》所撰《序》及《后序》手稿五叶。朱、孙二先生一边翻书,一边忐忑不安地询问林云葆书价,林果然报出了一个让他们瞠目结舌的价格:三万元。

朱先生沉默了。他是甬上著名律师,诉讼费自不便宜,但因为他的爱好实在太烧钱,家里的经济状况常常捉襟见肘。为此家人颇有怨言,常常是前厅书商刚出门,后院就传来了夫人的絮叨。为了省钱,朱府自已种菜养鸡,吃得极为清淡,连买一斤柿饼也要恭恭敬敬入帐。几天前,他刚刚以一万五千元的巨款购买了明末毛氏汲古阁影宋抄本《集韵》。毛氏影宋抄本被称为“下真迹一等”,这部以南宋初年明州本为底本,上有段玉裁、阮元亲笔书写的题记和跋。所用纸张为洁白如玉、表面砑光的宫廷桃花纸,墨色光泽如点漆,楷字方正有神采。朱先生忍痛把范家弄的五间房产以八千元出典,再东拼西凑四处借贷,才凑齐这笔书款将《集韵》归藏别宥斋。昨天口袋空空如也,连坐车的钱都没有,幸亏有一事主项朱氏将二千元的讼费奉上,这简直如涸鲋得水,解了他的燃眉之急。钱,是一再也凑不出了,然而,此书又是如此夺人心魄,若就此放弃,朱先生将食不甘味寝不安席。万般无奈朱先生只能对林云葆下狠心杀价:一千元一册,共六千。林芸宝想都没有想,一口回绝了,朱先生只得怏怏而归。孙先生虽是世家子,但对这样的书价也只能望洋兴叹。

四月二十日,甬上的一些同道者来别宥斋叙谈,其中有通利源榨油厂的董事长杨容林先生和厂长戴仁烺。杨容林也是宁波有名的藏书家,其藏书楼名曰清防阁,所藏碑帖逾千种,均得自乡贤张岱年的二铭书屋。朱先生与他多年交好,民国三十年(1941)宁波刚沦陷时,朱先生将别宥斋藏书打包运藏鄞县农村,巨柜累累,转徒流离,乡间又多盗贼,朱先生日夜清点保卫,神经紧张,苦不堪言。后来在杨容林的帮助下,他在城西云石街找到一处居所,总算暂时将书安顿。而他本人也躲到通利源榨油厂避祸,因为厂长戴仁烺早年毕业于日本东京帝国大学,日寇一时还不会对他怎么样(2)。朱先生见到老友,自然谈及顾校《仪礼注疏》,听得杨容林不胜向往,催着朱先生带他们去见识见识。一行人去渡母桥林家,只见小院寂寞,悄无人应,原来林云葆回余姚收书去了。

四月廿三日,天气乍阴乍晴,黄昏时,寒风凛冽,朱先生实在坐不住,披衣前往林家。林云葆将书价格降至一万六千元后便再也不肯让了。回来的路上,先生心情落寞,碰巧遇见张贾学春。张学春在醋务桥有个小书铺,近日搜了些好书,邀请朱先生去看看。朱先生一看,有几部志书果然不错:《四明六志》《宁波府志》《象山县志》《镇海县志》《余姚县志》《盐法志》,这都是全的,另有《台州府志》与《慈溪县志》,可惜缺了首卷。在灯下翻翻检检摸摸看看,与张贾谈谈纸张刻印品相,朱先生总算有点还过魂来,心情也逐渐明朗起来。直到老板娘搬出腌泥螺、清蒸乌贼蛋、黄豆肉皮汤招呼伙计吃晚饭,朱先生才笑着谢绝邀请,尽兴回家。

又过了三天,朱先生在访友的途中遇见林云葆,就拉住他协商书价,云葆还是坚持一万六千元的价格。他说,这书通雅书局的老板朱安定很感兴趣,朱老板在他这儿押了一万元,把书拿到上海去售卖了,这几天就会给他消息。“先生,如果你不早作准备,怕是要被上海人拿去了。”林云葆得意地说,“到时候先生你有钱也没处寻。”朱先生听后,懊丧极了。第二天又在路上遇见林云葆,他的布包里包了一大摞书,细细看来,有抄本《清寤斋心赏编》一册,黄皮纸《郑松庵漫稿》一册,朱存爵《存余堂诗话》一册,白皮纸徐祯卿《剪胜野闻》一册。朱先生又动心了,愿一百五十元买下,林云葆笑着说:“先生,这些书你也别给我还价了,顾校本我愿意降到一万元,先生以为如何?”

朱先生几乎要立即答应下来,但理智告诉他,这个价格仍旧是他难以承受的。他硬生生抑制住自已的兴奋激动。跟云葆说,要回去与朋友们商量商量,明天再给他回话。四月廿九,适逢小满节气,是日天朗气清,春天仿佛一下子绿遍江南,空气中隐约着各种花香,泥土的芬芳让人沉醉。午饭后,朱先生拜访渡母桥林家,还未坐定,林云葆便捧出了五部书,其中的抄本《玉笥集》为海宁藏家马二槎所藏,精刊本《何水部集》为余姚学者邵晋涵藏书,名家递藏,弥足珍贵。林云葆要价六百,朱先生下话不说,马上向杨容林借了六百元给云葆。同时在杨容林的见证下,他与林云葆最终议定了顾校《仪礼注疏》的成交价:以《宁波府志》《四明六志》《奉化县志》《象山县志》《镇海县志》《余姚县志》并残《台州府志》《慈溪县志》等作价六千元,复出钞币七千元,与易顾校六册。就这样,历时半个月,往返六七次,经历了那么多的牵挂、忐忑、无奈、沮丧、欣慰,最终得以定议。

闰四月初三日,阴有雨。在绵绵春雨里,朱先生撑着伞,拜访朋友夏肇庭,借了一万元钱,付林云葆书价七千元,还给杨容林六百元。他用带去的油布将顾校《仪礼注疏》仔细包好,袖在长衫里,乘风踏雨而归。归来后,先生沐浴更衣,在别宥斋开卷细读,看到顾广圻那圆润苍劲的手迹,一时心潮澎湃。顾广圻校勘此书用了很长时间,始自乾隆六十年(1795),以迄道光十年(1830),历时三十五年之久。从青春鼎盛的三十岁到学力精纯的六十五岁,顾广圻对《仪礼注疏》的校勘几乎贯穿了他整个学术生涯。期间他四处替人校书辗转谋食,足迹遍至吴中、杭州、庐州、江宁、杨州等地。至晚年,顾氏失馆困顿,时苦肝疾,并于道光十年(1830)中风卧病。然而,他念兹在兹,卅年一觉缥缃梦,一直致力于此书的校勘。如今,这部凝聚着有清一代最负名的校勘家一生心血的经典,就静静躺在朱先生案头,伸手摩挲纸叶,仿佛还能感受到百年前学者握管批校的温度。古籍的命运是中此神奇,它们遭受兵燹、水火、蠹鱼、焚书、坑儒、禁毁,然而又有卿云轮囷,神灵护佑,那曲折苦难的递藏史,仿佛就是我们这个民族历史的缩影。

朱先生非常富有主爱这部顾校本,日日置它于案头,放在伸手可及的地方。为了保护它,先生还给它做了一副楠木夹板,在夹板上写了一篇详细的题跋来记载获得此书的艰辛。1949年以后,朱先生的律师事务所正式歇业。1950年,别宥斋及所有藏书和字画、器物全部搬入孝闻街的一座小楼里。彼时。“屋小如舟,书多如鲫,或笥中已空,或箧外置架,不得已择于从事者,陆续取普通本,如《经解》及浙局《九通》并虫蛀水渍残缺者则论斤,善则论册,行后斥卖”。(3)别宥斋的藏书,那一本本被朱先生典衣节食欣喜若狂搜罗来的古籍,从此后,渐渐星散。

史无前例的“文化大革命”狂飙突进时,朱先生已届耄耋,然而依然没有逃脱这席卷一切的残酷。别宥斋被查抄,他被揪斗、游街,后来就被遣送回萧山原籍。1967年7月24日,朱先生在故乡去世,这位藏书数十万卷的藏书家,死时,身边连一张字纸都没有。1979年8月17日,朱先生后人将别宥斋藏书十万余卷,又字画900余件、器物800余件捐给天一阁,顾校《仪礼注疏》亦随之入藏天一阁。2010年,顾校本入选“国家珍贵古籍名录”。

顾广圻、朱鼎煦,一代代学者和藏书家俱往矣,总有一天,我们也会淹没在时光里,只有这些书,这些承载着人类智慧和情感的古籍,以“纸寿千年”的执著,默默传递着我们的灵魂。几百年后的人们,翻开顾校《仪礼注疏》,在顾广圻的墨迹里,在朱鼎煦的题跋中,也许仍旧能读到人类共同的心曲。

注释:

(1)除已出注的出处外,其余材料均来自《朱鼎煦日记》,稿本,今藏天一阁。

(2)《别宥斋藏书目录序》、《别宥斋藏书目录》,宁波出版社2008年版。

(3)《别宥斋善本书目》朱鼎煦题签,稿本,今藏天一阁。

爱华网

爱华网