采用现行新课标版所述的方法进行实验,在实际操作中存在几点不足:①做“喷泉实验”的操作步骤繁琐。因做喷泉实验时,需要事先收集好若干瓶氨气待用(重点学校班额多,通常要制取20多瓶);而且每做一次喷泉实验都要更换盛满氨气的圆底烧瓶,需重新组装实验装置再做。②喷泉实验效果有时不理想。由于氨气易扩散,预先收集好的氨气会泄漏,到使用时导致喷泉效果不好甚至实验失败;由于经典实验方法对氨气和收集氨气的装置的干燥程度要求高,稍有水分就易导致实验失败。③经典“喷泉实验”方案会有氨气泄漏,造成环境污染,方法与环保相悖。由于收集氨气时,部分氨气会逸出而污染环境;当氨气集满,转换装置时也易溢漏而造成污染。

基于上述3点不足,笔者在教学实践中尝试性地探索改进方案,终于寻找到一种实验现象明显、重复性好且可以有效防止污染的氨喷泉实验新方法。现表述如下,供同仁们参考。

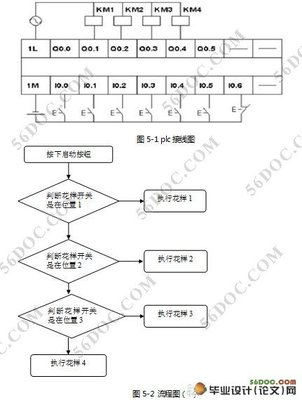

1实验装置图

2实验用品

烧杯2个(500 mL与250 mL各1个)、圆底烧瓶(250mL)、锥形瓶、尖嘴玻璃管、短玻璃导管、分液漏斗、橡胶管、双孔橡皮塞(2个)、止水夹(4个)、注射器(10mL);浓氨水、氢氧化钠固体、酚酞溶液、水。

3实验操作与现象

(1)按照图示安装实验装置:先安装除注射器之外的其他仪器,然后将注射器注满水,用手把针头慢慢地嵌入烧瓶下端的橡胶塞中,使针头微露出橡皮塞。关闭止水夹①、②、③,打开止水夹④,双手握紧烧瓶,观察小烧杯中的水是否有气泡产生,从而检验装置的气密性。

(2)锥形瓶内放入适量固体氢氧化钠,在分液漏斗内装入浓氨水,大烧杯内装入2/3容积的水,滴入酚酞,小烧杯内加入约10mL左右的水,并滴加酚酞。

(3)打开止水夹①,再打开分液漏斗的阀门,使分液漏斗内浓氨水适量流入锥形瓶(约1mL),当看到小烧杯内酚酞变红,说明氨气已收集满,当锥形瓶内反应基本结束时,关闭止水夹①、④。

(4)压注射器的活塞,使少量水进入烧瓶,然后打开止水夹③,即可产生美丽的红色喷泉。

(5)实验完毕,关闭止水夹③,打开止水夹②、④,烧瓶中的红色喷泉流入小烧杯中。

(6)向大烧杯里补充清水,小烧杯中的废液倒掉后也换上清水,并滴加酚酞,重复(2)、(3)、(4)操作,即可重现红色喷泉。(重现喷泉说明:再做喷泉实验时,虽然烧瓶中仍有上次实验时残留的少许液体,导致烧瓶不干燥,但并不影响下次的喷泉实验效果。因为当向烧瓶中再次通入氨气再现喷泉实验时,由于少许氨气会溶于残留液体使之变成饱和溶液后不会再溶氨气,因此烧瓶内仍会充满氨气,喷泉效果仍然完美无暇。)

4实验优点

(1)把气体的制取、收集与喷泉实验的装置连成一个整体,无需事先收集氨气,操作简单、易于进行,实验成功率高;并有助于学生了解喷泉产生的原理。

(2)该实验装置有机地集氨气的制取、收集、喷泉实验、尾气处理于一体,既体现了操作的和谐性,又减少了环境污染(铵盐和碱石灰加热制氨气气味很大)。

(3)利用浓氨水和NaOH固体制取氨气,不要加热,操作简单,反应速率快,产生氨气多,喷泉实验极易成功。

(4)可节约时间和药品,整个实验可在1 min内完成。

(5)利用注射器代替胶头滴管可有效控制进水量,便于操作,喷泉实验易于成功。

5注意事项

(1)实验前必须检查装置气密性,在可能漏气的地方涂抹凡士林。

(2)制取氨气时,使分液漏斗内浓氨水适量流入锥形瓶(约1 mL),不易过多,以防浪费药品。

爱华网

爱华网