一

十几年来,对明清以及民国时期的“襄汾商人”——我的先人们,我一直是抱着一种愧疚的心理。现在想来,这种心理多半是缘于儿时的一些模糊记忆和无知。

“文革”后期,我始上小学。我们那时在学校里学到的知识全是“毛主席万岁”和“阶级斗争”之类的东西。毛主席离得太远,目光无法企及,当然也就只能在梦中想想而已。但地主、贫下中农就在身边,甚至和自己的切身利益息息相关,这就由不得你不注意了。我们家那时是富农——实际上,我的父亲是因为曾参加过阎锡山的抗战部队,是所谓的“历史反革命分子”,才又被稀里糊涂地扣上了富农这一顶帽子。比较而言,我们家在全村算是比较穷的,五间住房也是1960年代中期新盖的简陋平房。我反倒是觉得村里很多贫下中农大都是很有钱的主儿。村里的那些贫下中农大致可分为两类,一类是建国前后,从山东、河南等地逃荒要饭过来留居本村的难民,一类是传统意义上的本村住户。前一类人是贫下中农好理解,但后一类人被划作贫下中农却完全颠覆了书本和老师给我灌输的观念。因为这些所谓的贫下中农一点也不贫穷,至少从他们住的几乎都是祖传的那种雕梁画栋、砖砌石筑的价值不菲的四合院来看,他们都应该被划作地主或富农才“合情合理”。在我12岁以前,我们村里这种四合院至少有五六十座之多。其实,这已经是个很庞大的数字了,要知道,整个南赵村才七八百人,其中逃荒过来的“外地人”大概就占了一半还多。

村里的贫下中农尚且如此富裕,那么那些地主、富农又是怎样的情况呢?我们村里最大的地主是抗日战争前夕逃到香港的原太平县(襄汾县是原襄陵县和汾城县在1954年合并后的新建制名称。汾城县是民国的建制名称,民国前称太平县)四大家族之一的杨家。他们算是躲过了一劫,但留在村里的其他杨家支系,就理所当然地成了地主和富农。我的初中班主任杨祥生老先生是大地主、大资本家杨世堂的侄儿,他住的四合院又和其他人家的四合院迥然不同。那座四合院是气势更为宏大的全封闭式防盗院子——上边覆盖着结结实实的铁丝网,俗称铁丝院,另外,四个角还挎四个小院。那得多有钱啊!母亲说,以前“杨家”还没逃走的时候,六座连体大院都是这个样子。另外,村东头段家的那座四合院也是上下都封闭得严严实实的铁丝院——1964年,我们家从新绛县苏村刚迁移到本村时,就借住在那儿。母亲还意味深沉地说,村里再穷的人,只要不是游手好闲、吃喝嫖赌,哪怕给别人扛长工,积攒起来也能建起一座像样的院子。譬如,居住在我们小学后边的李某家,原来就是母亲娘家——景家的长工,后来李某年龄大了,就凭着自己扛长工的积蓄盖了一座稍显简陋的四合院,母亲的爷爷还帮他娶了媳妇。

这种贫下中农住着祖传的奢华四合院的奇怪现象不止我们南赵村独有,附近的大赵、小赵、赵康、赵雄、赵豹、北柴、南柴、北王、南王、丰盈、西汾阳和东汾阳等村,情形也大致如此。

儿时的这点懵懂的记忆一直深深镌刻在我的心中,使我百思不得其解,然而其间由于种种原因,我却没有再仔细探究下去,直到几年前,我开始关注晋商的一些史料时,才被唤醒了这个沉睡的记忆,并由此发现了一个惊人的秘密,原来在一百多年前,山西就是“海内最富”,而襄汾县域竟然是其中的“富中之富”。

二

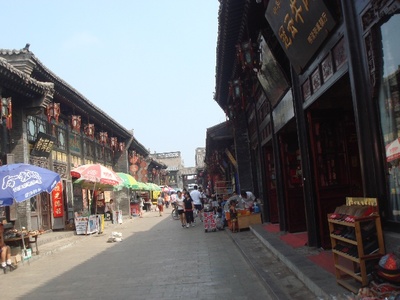

余秋雨和众多的专家学者都把晋中,尤其是把平遥视作百十年前山西最富的地方,今天看来,并不十分准确。众所周知,衡量一个地方是否富裕,不在于其表面上的几家票号多么风光红火,也不在于其外在的包装宣传上如何绚烂多姿,而是要看她的商业发展程度如何,她的商人数量有多少,以及她的商业规模有多大。虽然岁月的尘埃已经涤荡了历史的遗迹,过往的历史文献也没有留下太多的资料可供查询,但翻开那些层层摞摞无人关注的业已发黄的乡志笔记,打开那些刚在废纸堆里抢救出来还散发着霉味的账单报表,流连在一座座破旧零落的陈年老宅里,我还是在密密麻麻的字里行间和斑驳漏漓的砖瓦废墟中读出了一个久被人忽视的最富“襄汾”。

毫无疑问,商税是一个地方商业是否发达的重要标志之一,商税额的多少直接反映着该地区的经济发展水平。可能令很多人意想不到的是,清光绪年间,所谓的“中国金融中心”平遥,平均每年的商业征缴税额仅为66两5钱3分3厘,但同期的太平县平均每年的商业征缴税额是73两4钱8分,襄陵县则达到了惊人的210两1钱8分9厘,也就是说,如今的襄汾县在150年前的年商业征缴税额是平遥的4倍还多(《山西通志》,中华书局,1990版,第4250-4636页)。据《山西省内政部二十四年(1935年)报告》统计,其时汾城县总人口数是82119人,襄陵县总人口数是71969人,平遥县总人口数是239681人——汾城和太平的人口总和仅相当于平遥县总人口数的2/3多一点。虽然平遥县较低的年商业征缴税额可能有受票号业不纳税影响的因素,但寥寥无几的票号的确也实在无法掩盖当年平遥县其他工商业的萧条场景。

相反的是,当年的襄陵和太平在工商业上呈现给世人的是一种欣欣向荣的繁荣昌盛景象。这里不必说当年县治所在地襄陵城经济如何发达,也不必说那时的太平县城是怎样的繁华热闹,单看太平县辖域内的一个小小的古城镇的商贸兴盛状况,就会令我们唏嘘不已。

古城,在汾城北10里处,唐代以前为太平县治,具有得天独厚的地理交通优势。其往西通往乡宁、吉县、大宁和永和,往北直达襄陵、临汾和太原,往南连接新绛、侯马、曲沃和翼城,往东则可以前往长治和晋城。古城自古即是商品流通的集散地,至明清时期,由于绛、太、襄、临几大商业资本集团的形成,古城的商业发展进入鼎盛时期,一跃成为太平商业重镇。据不完全统计,当时在古城做生意的商号和店铺达两百家之多,全国各地、山西大小商号无不在此安营扎寨。山西最大的票号日升昌、蔚泰厚,以及平阳一带的商业大鳄都在此地开过商号店铺。当年古城仅卷烟业,全盛时就有105家,百余个品牌。《临汾晚报》总编辑来祥生先生曾经收藏了一本设在古城镇的聚美斋商号光绪年间账本,文内详细记载了“聚美斋”商号从光绪三十四年(1908年)至宣统元年之间与其他商号及个人往来的账目。经仔细查阅,记载有往来的本地、外地商户就达112家之多。其中最为著名的是平遥日升昌、襄汾南高刘家永兴隆、南赵杨家世昌当,以及三盛成、永庆合、崇正堂、玉盛通、万兴德、和盛隆等商号。《古城镇志》记载,民国时期,古城不仅同县治所在地汾城一起跻身于当时山西省的36大名镇之列,而且还一跃成为汾城县即太平县最大的商业集镇,几乎要负担全县一半的商税任务。那个时代的古城在南来北往的客商间有“小北京”和“小上海”之卓越声誉,民间有谚:“填不满的古城,拉不完的绛州(即新绛)”,意即古城货物吞吐量大,新绛出产商品多。不难想象,80年前,古城镇的商业该是怎样繁盛与辉煌!(来祥生《光绪34年“聚美斋”账本现世临汾》,见2014年5月7日《临汾晚报》)

当铺是明清至民国年间通过经营实物抵押借贷业务的一种民间金融机构。一个地区当铺数量的的多少一般认为是由当地的经济发展状况决定的,它也直接或间接地体现着该地区金融业及其相关产业的发展水平。黄鉴晖先生《明清山西商人研究》一书记载,明清时期的山西,太平县和祁县当铺最多,曲沃和平遥基本处于同一水平。嘉庆时期,山西全省95个州县中有当铺四千多家,仅太平县就有126家,排位在绛州和榆次之后,位居第三。但如果考虑到绛州时为州府所在地,榆次紧邻太原,且其辖域面积和人口也都远远高于太平县这些因素,那么太平县的当铺数字密度当冠绝山西——乾隆十三年,榆次县总人口数为264801口;乾隆四十年,太平县总人口数为175226人,前者是后者的1.5倍还多。即便如此,“到民国初期,襄陵、汾城两县开设的当铺数量之多,拥有资本之丰厚,位居山西省榜首。”(《晋商史料全览·临汾卷》,山西人民出版社,2006年7月版,第113页)

钱庄,也叫银号,是明代中叶以后出现的一种信用机构,是银行的雏形。起初主要功能是银钱兑换,其后逐渐发展为办理存放款项和汇兑。据《山西通志·金融志》记载,汾城的恒泰公是山西经营存放款业务最早的钱庄之一,襄陵的泰盛和则紧随其后。1914年,山西全省有钱庄561家。主要集中于包含太原在内的13个州县,其中,汾城榜上有名。1935年,山西省钱铺的再一次统计中,汾城县以拥有6个总号而在全省的105个县中,名列第六位。(《山西通志·金融志》,中华书局,1991年4月版,第38-41页)

当然,包含原襄陵和太平在内的襄汾县域的富裕程度远远不是当地的一些商税数字和其遍地开花的店铺字号所能表现出来的,重要的还在于明清时期的“襄汾商人”,其经商足迹几乎踏遍了神州大地的犄角旮旯。

黄鉴晖先生曾按照雍正和光绪年间的两个版本《山西通志》人物篇的记载,对山西出外经商的人做过一个统计,明代有14人,清代有42人。被记入通志的这些人,不是因为为他们经商有成就,而是因为他们是商人中的“孝子”和“好义之人”。这样,被收录到通志里的这些人就有了很大局限性。但即便如此,我们也可以窥一斑而知全豹。在明代14个人里面,其籍贯涉及10个州县;在清代42人中,其籍贯涉及26个州县,其中,不管是明代还是清代,襄陵和太平均“金榜题名”,但所谓最富的平遥在此却没有了踪影。黄先生说:“太平、祁县、榆次三县人出外经商早而且比较多。他们经过明清两代的经营,多数家庭富足,而且拥有大量的资本。太平县有南高刘家、西贾仪家、师庄尉家、北柴王家……经商者多发家者多,使太平、祁县、榆次三县经济得到发展,因而各县开设的当铺亦多。”(《中国典当业史》,黄鉴晖著,山西经济出版社,2006年12月版,第29页)

京师乃万商云集所在。据晋商研究专家李永福教授统计,在清代,晋商一共在北京建有39座商业会馆(不包括以“三晋”或“山西”命名的商业会馆),属于河东商人的有22座,其中襄陵会馆有4座,分布于北京市五道庙、李铁拐斜街、前门外余家胡同和虎坊桥;太平会馆有3座,分布于南堂子胡同、草场头三街和百顺胡同。(《另眼看晋商》,李永福著,同心出版社,2013年12月版,第52页)

其实,李永福先生对太平会馆的统计还有所疏漏。除以上所罗列外,太平商人在北京市宣武门外南横街小珠营南也曾建有一座太平会馆。“值得太平人自豪的是,此地原本籍籍无名,乱草蓬蒿一片,统称南下洼子或四平园。自建山西平阳府太平会馆,始称晋太高庙,现定名为晋太胡同,这是为数不多的以外省市会馆命名的北京胡同之一。”(《晋商史料全览·临汾卷》,山西人民出版社,2006年7月版,第337页)

山西商人在清代总共在北京建立的39家商业会馆中,其中竟有8个会馆单独为“襄汾商人”所建,占到总数的20%还多,这在全国都是独一无二的罕见现象,简直是个奇葩。

但“襄汾商人”最重要的经商区域并不在北京,而是在陕、甘、青、宁和江、浙、闽一带。张志珪先生在《在宁经商的“绛太帮”》一文中记述:原在西宁经商的山西商人多为绛州(现新绛县)及太平县人,被称为“绛太帮”,在抗日战争期间,晋南沦陷,他们将家属从原籍迁来西宁者不少,估计那时“绛太帮”在西宁的人数在千名以上(含家属子女),而其中又以太平人为多。“绛太帮”以西宁为中心,向农业区各县伸展辐射,形成一个严密的网络和经济协作体。各县以县城为中心,再向四乡伸展。在农业区各县的“绛太帮”,都具有相当实力。在民和川口镇所经营的名气较大的商号就有12家之多(张志珪《在宁经商的“绛太帮”》,见1991年《西宁城中文史资料》)。可以佐证这一点的是,我们南赵村里已年逾70岁的段建民,其父原来就在西宁一带经商,后来还乡时还领回来一个青海媳妇,即段建民的母亲。但相对于陕西和甘肃两省来说,去青海的太平商人就算少得多了。譬如在整个赵康镇方圆几十里内,就有很多故去的老人都有去陕、甘行商的经历,尤其是南赵杨家,兰州和西安才是其大本营所在,他们在那里的分号可以用铺天盖地来形容。吴建会先生曾在《晋商在兰州的往事》一文中说:“据知情人回忆,解放前,太平县人仅在兰州一地最多时竟达到了8000余人”(见2013年第二期《襄汾文史》)。也就是说,仅在兰州一地参与经商的太平人就几乎占到了太平县总人口数的10%。

两淮盐场,又称苏北盐场,包含有大大小小的19个盐场,散落分布在淮河故道入海口的南北两岸,是我国四大盐场之一。李永福教授在《另眼看晋商》一书中明确指出:

“天下盐赋,淮南居其半,岁额百三十万引。向来山西、徽州之富人商于淮者,百数十户,蓄资以七八千万计。”(明·汪喜荀《从政录》卷二)……襄陵县的乔家、高家,临汾的亢家等,都在两淮盐场称雄,并“流寓其间”。(转引自《江都县续志》,见《另眼看晋商》,李永福著,同心出版社,2013年12月版,第37页)

乾隆、同治《两淮盐法志》以及地方文献中,都有专门章节描述了明清时期寓居扬州的山西商人及其子弟达16人之多,雄踞全国各地盐商人数之首。令人感慨的是,其中居然有4个都来自襄陵县。(同上)而包括师庄尉家在内的原太平县四大家族也都在两淮盐场和扬州留下了辉煌的足迹。那个兴盛繁华、纸醉金迷的扬州城正是他们驰骋江南的总号中心所在地。

陕西三原在明清两代是个一非常重要的集贸市场,其商业地位甚至超出西安,因为这里是山西商人携带货物通向兰州或返回内地的必经“丝绸之路”。山西商民在此经营钱庄、票号、布匹和茶叶的非常多。这其中尤以太平县的布商和茶商为最,譬如太平县大名鼎鼎的丁村丁家就在此设有多家粮油、布匹店铺字号。来祥生先生收藏的那本设在古城镇的聚美斋商号光绪年间账本,其中就有“三原发大袍、布料……入甘(肃),每担无论色白,准完统捐经平纹银六两整,出城章程照旧”之语,也显示了其在三原设有分号。黄鉴晖先生为此在《明清山西商人研究》一书中特设一节“在三原的太平县布商”,来谈太平布商在三原的经营手段、销售策略和股本分红状况。

过去的襄汾经商人数之多、经商风气之旺,从老一代人的回忆中也可略见端倪。生于清光绪年间的我的外祖父景思闵在《解放前汾城妇女生活概况》一文中说:

(出外)经商的人,并非人人都能发财回家。人常说“出门的千家万家,发财回来的十家、八家”,大部分“出门人”只能空着手回来,结果就是邻居嘲笑,亲朋不齿,冷言冷语,就像打翻了五味瓶,酸、甜、苦、辣、咸都向自己袭来。因之就有不少出外经商而发不了财的,终生不愿回家。这样一来,许许多多的妇女就要守活寡。这种情况,单单一个不足百户人家的南赵村就有二十多户。(见1985年《襄汾县文史资料》)

因为丈夫外出经商无法回家就导致“一个不足百户人家的南赵村就有二十多户”的妇女守活寡,那么,南赵村有多少人出外经商了呢?如果算上经商有所成绩或者在外边混不下去而回到故乡的,那参与经商的户数保守估计也应该在百分之六七十以上吧?

隔邻而居的襄陵也不遑多让,《襄陵县志》(民国版)云:

汾东邓庄等村,纸碾为第一工作,销行北京等处……汾西北许等村,造响铜器,销行太、汾一带。其余零星之物,间有为之者,销行本处……邑人多服贾于甘肃、宁夏,南京、北京等处次之。前邓庄水烟,畅销关东各属,今已滞塞。惟烧酒一宗,出售蒲、解、绛属,为数颇多。

据统计,1919年山西总人口数为11387723人,其中从事商业的人口占到了1314013人(见《山西省第二次人口统计》中《现住人口职业历年比较》,此资料现存山西省档案馆),换句话说,就是那时期的商人在山西总人口中的占比几近12%。这说明,一百多年前的山西之所以能够富甲海内,是因为山西有成千上万的人都络绎不绝、浩浩荡荡地加入了商人行列中,他们都在不远万里、长途跋涉的贩卖中,在走南闯北、见多识广的开阔眼界里,把大把大把的银子挣来揣进了自己的口袋,带回了故乡,从而拉动了故乡的经济建设。由此推理,一百多年前的襄汾人,之所以能够成为富中翘楚,显然是由于他们比山西其他地方有更多的人自觉地投身到了这股波涛汹涌的“全民经商”的洪流中。他们在引朋呼伴的互相帮衬中,在千锤百炼的艰苦磨砺中,在凤凰浴火的涅槃中,我的先人们啊,终以一种全新的姿态登上了历史的舞台——辽阔的蓝天是他们舞台的顶棚,无垠的大地是他们舞台的基面,飘动的白云是他们舞台的大幕,呼啸的风雷是他们舞台的音响。

序幕已经缓缓拉开,那些气壮山河、叱咤风云的“襄汾商人”,已经是呼之欲出了。

首发于2014年第二期《丁陶春秋》,连载于2014年11月12--16日《山西商报》

本文前三个图片为梁龙池先生提供。

爱华网

爱华网