那场关于朦胧诗的充满硝烟的论争早已变成文学史的书写,当年许多红极一时的诗人也渐渐淡出诗坛。时间渐去渐远,诗人成熟了,读者也成熟了,再相对平静的年代人们心底会或多或少的地对重读有一种恐惧。记得洪子诚先生在《问题与方法》中写了这样一段话:“有时也不想去重读。因为有很多这样的经验,有些记忆中很好的东西,后来再去看,再去重新体验,会觉得很失望,然后就产生‘当初你为什么会那样’的自责。结果变成心里头好的记忆都没有了,都清理空了。这样生活会变得很困难。”“害怕重读,害怕再次体验的损失可能会更大,会漏掉更多的、值得珍惜的东西。在生活中,也许更应该警惕害怕‘重新体验’的怯懦的情绪。”的确,朦胧诗的年代是一个充满青春激情的年代,年轻的诗人为追求艺术的纯粹和表达精神的困惑,他们甘愿冒险去抗衡强大的既存诗歌传统,他们的探险“所遇到的艰难是难以想象的——前一时期甚至表现为人为的窒息。”

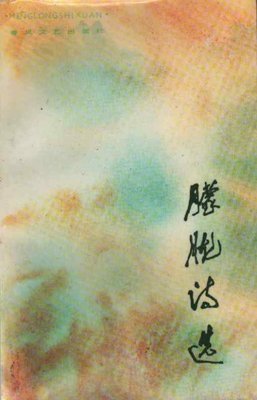

《朦胧诗选》(春风文艺出版社)顶着压力几经磨难终于与企盼多时的读者见面,产生的影响是一本诗集不能承受之重的。这本诗选昭示了新时期新锐诗人的抗衡传统的锐气,也寄予了无数读者内心无法表达的激情,它是一部由作者、编选者和读者共同唱响的青春乐章,可它的诞生过程却鲜为人知,成为一段不该尘封的记忆。

《朦胧诗选》的编选印行过程

对中国新诗界产生巨大振动和影响的《朦胧诗选》,至今还在一版再版,可是它的成书过程却没有引起太多的关注。笔者在2008年3月几经周折,终于联系到了当年四位编选者中的一位主要代表、女诗人阎月君女士,通过对诗人阎月君女士的几次访谈,了解到《朦胧诗选》鲜为人知的出版过程,它将给中国当代诗歌史留下一段鲜活的历史记忆和宝贵的资料。

阎月君、高岩、梁云、顾芳这四位编选者是辽宁大学中文系78届大学生,当年她们既是同窗好友,又都是诗歌爱好者,课余时间也进行诗歌创作。正是由于对诗歌的这份喜好和追求,她们敏感地扑捉到当时诗坛的变化。“在1979——1980年间,《今天》诗人的作品的广泛流传,已是无法视而不见的事实。一些‘正式’出版的文学刊物,也开始慎重、有限度地选发他们的作品。”阎月君等几位女同学每人手中都有个抄诗本,抄录了当时能找到看到的“朦胧诗”(一开始还没有这个命名),然后大家交流、传看、互抄,她们为这些带有悲天悯人的久违了的人道主义情怀的诗歌激动,认为这些新面孔的诗人有着不可多得的诗歌创作潜质并散发着与众不同的光芒。“我们读这些诗的时候感觉到一种强大的冲击力,这令我们激动不已”(阎月君语)她们不满足小范围的欣赏和创作,而想让更多的人来分享阅读的快乐和惊喜,并能加速传播这种充满人文精神的诗歌,于是就萌生了出一本朦胧诗选集的最初想法。她们马上为这个计划忙碌起来,课余时间几乎都在图书馆度过,尽一切可能找到更多的朦胧诗,但那时敢于公开发表朦胧诗的刊物数量很少。笔者以为她们选诗时可能大部分选自民刊《今天》,但阎女士说,她们那时在学校看不到民刊《今天》,这些诗大部分是从《诗刊》、《星星》、《福建文学》、《萌芽》、《春风》、《青春协奏曲》等杂志上抄录下来的已经发表的诗作。当我问到她们最初选择诗人和诗歌有没有一个衡量的标准时,阎月君女士说:“大的方向是有的,就是和以往诗歌不同的,代表一种新的诗歌美学倾向的,除此之外几乎再没有标准了,因为能找到的实在太少。我们四个把自己抄诗本上的诗汇总起来,就是当时最初的版本原型。”1980年,这四位女孩找到当时辽大中文系主任冉欲达,请求系里帮助联系出版的事。可是当时正是朦胧诗论争最为激烈的时期,社会上的争议也很大,找出版社非常困难,冉教授觉得这四位女学生的创意非常好,应该支持,所以决定先由中文系出资印刷中文系内部学习资料,这在当时也是非常冒险的举动。(冉欲达教授曾经说过,这是一件非常值得去做的事情,要是坐牢我和你们一起去坐,这无疑会给四位女大学生莫大的鼓励)至今阎女士回想起还感慨到“当初如果没有冉老师的坚决地大力支持,也许就没有今天的《朦胧诗选》”。据阎月君女士回忆,当时是一本油印版的《朦胧诗选》,薄薄的一小册,定价每册六角,最早的读者是当时辽大中文系的函授学员,作为学习材料人手一本,但辽大中文系有《朦胧诗选》的消息不胫而走,外系和社会上很多人慕名而来,初次印刷的六百册一抢而光。外地大学的诗社通过写信邮购,常常是信里直接夹购书款,她们收到很多各地大学生的来信,在信里夸赞她们这些编选者的勇气和眼光,更让这四位女孩激动的是读者对朦胧诗的热爱,在信中和她们讨论诗歌,坚定的支持态度使她们备受鼓舞。阎女士至今回想起那一幕时还是很激动,她说:“我们编选集没有任何个人目的,既不是为了自己出名也不是为了赚钱,只是觉得这么有价值的诗应该让更多人看到,让更多的年轻人和社会上的人知道,把好诗与大家分享是我们最初的动机。编辑选集时我们的出发点是非常原始和自然的状态。”由于油印本发行旗开得胜,她们除了在沈阳的各高校卖过油印版的《朦胧诗选》,还到吉林的吉林大学和东北师范大学去过,当时真是一时洛阳纸贵,基本每到一处都是一抢而光。这意外的成功让这几位大学生不满足于油印本《朦胧诗选》非正式的发行方式,虽然很受欢迎,但毕竟影响有限。于是她们联系当时沈阳的春风文艺出版社,但出版社在那个敏感时期,不敢贸然出版,这一拖就又过去了几年,正式出版是在1985年11月。而这四位女大学生已经于1982年7月毕业,分配后各奔东西。毕业以后《朦胧诗选》的出版事宜,基本由留在沈阳工作的阎月君一人操办。

到底哪些诗人算作是“朦胧诗人”在说法上一直没有明确的认定。最早在辽大中文系油印本的《朦胧诗选》的集子里一共收入了12诗人的作品,他们是舒婷、北岛、顾城、梁晓斌、江河、杨炼、吕贵品、徐敬亚、王小妮、芒克、李钢、杜运燮,这是最初在朦胧诗选集中出现的有关朦胧诗人的名单。在1985年第一版的《朦胧诗选》中,删去了杜运燮,增加了孙武军等13人。至于为什么会选杜运燮,笔者带着好奇问过阎月君女士,她说:“当时在油印版中选了杜运燮的诗是因为杜的诗中有一篇在当时是有争议的,被划在朦胧诗的范畴里,好像是在《令人气闷的朦胧》里被章明举例子批评了,但到真正出版时,我们还是觉得杜运燮的诗放在这里不合适,尽管个别诗有可能和朦胧诗很接近,但总体形态还不属于朦胧诗。”由于当年油印版的小册子已经找不到,我推测阎女士所说的杜运燮的诗应该是在当时引起争议的那首《秋》。章明在《令人气闷的“朦胧”》里这样评价这首诗“写得十分晦涩、怪癖,叫人读了几遍也得不到一个明确的印象,似懂非懂,半懂不懂,甚至完全不懂,百思不得其解”,章明把这样的诗命名为朦胧,后来大家就叫它朦胧诗。由于由像杜运燮的《秋》这样朦胧写法的诗引发了朦胧诗的命名,所以她们认为应该把杜的诗选入《朦胧诗选》,但在正式出版时还是觉得不妥。在1985年11月第一版的《朦胧诗选》中,删掉杜运燮又增加了孙武军、傅天琳、骆耕野、邵璞、王家新、叶卫平、程刚、谢烨、路辉、岛子、车前子、林雪、曹安娜、孙晓刚等13人,《朦胧诗选》就由25位诗人的作品组成。阎女士说后加的这13位诗人及诗作在选编时就有了一定的标准,因为在1983——1985年间写朦胧诗的人越来越多,影响也越来越大,她们根据诗人在当时的影响去选择入选诗人,作品那时已经可以由诗人自己提供他们比较满意的代表作。

当时春风文艺出版社负责出版的编辑曾经建议编选者她们也可以把自己的作品选进一些,因为这四位女孩在辽大时也都是校园诗人,她们在朦胧诗影响下写诗,而且有人在圈子内已经产生一定影响,比如阎月君在1984年就写有习作集《远去的山》,1985年就完成代表作《月的中国》,当时在诗坛反响非常热烈。(《月的中国》感动了一大批读者,这首长诗被录制成各种版本的诗朗诵磁带,现在在网上也可以很容易地搜索到)但这四位女孩拒绝了编辑的好意,她们认为加入自己的作品可能会让读者觉得她们有“以权谋私”之嫌,似乎这本朦胧诗选就不纯粹了。《朦胧诗选》成全了很多当时还不太知名的诗人。怀有诗歌梦想的编选者,她们拒绝搭乘自己开的顺风车,不走捷径,淡泊名利,她们的境界不能不叫人钦佩。

在她们不断努力下,1984年沈阳春风文艺出版社终于同意印刷《朦胧诗选》。从1980年开始筹备,印刷油印本,1985年正式出版,中间历时五年,但无论怎样,它终于在漫长的准备和等待中与读者见面了。1982年朦胧诗在中国已经是很红火的了,理论界的论争还没有结束,朦胧诗及诗人因为这场激烈的论争更加引人注目,各大刊物也纷纷约稿和刊发他们的作品,即使这样读者还是找不到一本集中朦胧诗创作成果的诗歌选集。于是在出版时机比较成熟时,已经毕业的阎月君在1982年8月南上北京,直接和诗人北岛、顾城、杨炼等人接触,由诗人自己选择一些有代表性的作品交给阎月君,通过这次组稿以后,作品比油印版的更加丰富,也更具有代表性。

这次北京组稿的另一个重大收获就是阎月君找到北大的谢冕老师为诗选写序。油印本的《朦胧诗选》虽然属于民间发行,但反响很大。那时她们就和谢冕有过多次书信上的往来,谢冕在当时是朦胧诗的积极支持者和新的诗歌美学原则的推动者,谢冕的支持和鼓励让她们更加坚定了出版《朦胧诗选》的信念。这次请谢冕写序,谢老师欣然应允,并给了很多非常具体的指导,写了一篇《历史将证明价值》的序,这篇序和谢冕1980年5月7日发表在《光明日报》上的《在新的崛起面前》构成了姊妹篇。如果说《在新的崛起面前》是对这股新诗潮的爱护和支持,是新诗潮走向成功的预言,那么《历史将证明价值》就是对新诗潮在诗歌美学探索体现出的价值更为大胆的假设,“时间最终将证明,20世纪70年代后半期中国出现的诗的变革运动,其意义是深远的”。

1982年8月阎月君到北京组稿回到沈阳后,这本诗集还是不能如期出版,直到1984年春风文艺出版社才决定正式出版《朦胧诗选》,1985年11月第一版与读者见面。《朦胧诗选》第一版只印了5500本,一上市就被抢购一空,1986年4月第二次印刷激增到30000本。到了1996年第九次印刷时已经达到248500册。(但值得一提的是,这四位编选者至今为止共领到六百元的编选费,这不仅让我吃惊,相信很多读者听起来也不敢相信。)我想除了《诗经》《楚辞》《唐诗三百首》等古典经典诗集,哪一本新诗集也不会有这样盛况,可以说《朦胧诗选》受关注和受欢迎的程度在新诗界是空前的。

《朦胧诗选》从1986年第二版直到2002年期间,春风文艺出版社再版多次但都没有改动。直到2002年,春风文艺出版社再版《朦胧诗选》时,增加了食指和多多。阎月君女士说:“春风再版时加入诗人食指和多多,我们作为编选者并不知道,还是后来诗集出版后看到的。”也就是说这是出版社行为,和编选者无关。笔者认为在这里作以说明是必要的,因为读者看到的2002年版的《朦胧诗集》的编选者的名字还是阎月君、高岩、梁云、顾芳。“春风”的编辑在再版后记中有这样一段话“几位年轻姑娘当时的编选并不完备精严,曾有不少诗人和读者朋友建议增订,但它已属于历史,甚至属于永恒了,就让它以原来面目存在下去吧。不过,在朦胧诗运动早期有过突出贡献的食指和多多的作品还是不可或缺的,这次增订补选了他们的作品。原来的编选好像并不是按时间顺序排列先后的,为了尽量少改变原貌,就把他们二位的诗排在最后了。”从版本接受的角度考虑,如果没有编选者的说明,读者会误认为这一行为是编选者对原版《朦胧诗选》的又一次修订,但事实不是这样。当年为什么没有选入食指和多多的诗,其实当年编选者也有着自己的考虑。据阎月君回忆:当年从出版安全的角度考虑,入选的诗最好是在公开发行的报刊上发表过的,而食指和多多那时几乎没有诗作见诸公开出版的报刊,所以就没有入选,并不是今天许多人猜测的,认为他们不属于朦胧诗派,这是历史的遗憾,也是历史的真实。

关于食指和《朦胧诗选》

据笔者调查,在90年代前出版的各种版本的“朦胧诗选”都没有选入食指。时过30年后人们纷纷要把食指追加到朦胧诗人的行列,这是人们在梳理了朦胧诗发展脉络后对朦胧诗源流的一次重新清理和审视。食指是许多朦胧诗人的启蒙老师,他的诗歌精神是点燃朦胧诗人的火种。“食指的《相信未来》白洋淀的好汉们差不多都知道,都读过。有人说,那是一种火种的传递”他的诗“是某种鱼出现的前奏”。北岛也说过他的启蒙老师是郭路生。芒克和多多作为白洋淀诗人群的中坚,他们当然也会受到食指的影响。对于朦胧诗来说,食指是他们的启蒙者,他给朦胧诗人群带来了新的诗歌指向:诗人要敢于做时代的怀疑者和叛逆者;不书写内心的真实情感的诗人是怯懦者;对个人价值和尊严的肯定是诗人的责任和义务;对英雄主义的怀想,对理想主义的追求是这一代诗人的情怀。“他的写作的贡献,主要是在个体经验发现的基础上,对当时诗歌语言系统的某种程度上的背离”。今天看来,食指是否入选《朦胧诗选》问题的直接指向,是朦胧诗与文革地下诗歌的关系。而在当年的编选者看来,只是他的诗没有在公开发行的刊物上发表过,现在看来复杂的朦胧诗的源流问题,当年却有一个最简单的判定,造成这样简单判定的原因还是因为历史原因,如果收集没有公开发行的有争议的朦胧诗,这本《朦胧诗选》就有可能遭遇不能出版的厄运。食指的意义是在对文革地下文学的发掘中渐渐显露出来的,当事人提供了越来越丰富的历史资料,让更多的人知道了食指并读到他的诗,在对史实越来越接近的挖掘中,食指对于新诗潮的意义也越来越被放大。有人称他是“开辟一代诗风的先驱者”;有人称他是“新潮诗的先驱者”。对于处在80年代初朦胧诗还在受打压的环境中,《朦胧诗选》的编选者作为在校大学生的浅显的阅历和离北京较远相对闭塞的地理位置,都使她们没有机会认知食指,《朦胧诗选》中没有食指既是一种历史的必然和遗憾,也历史的真实记忆。在时间的沿革中,食指属于“文革地下文学” 中的一名主要成员,正像有人说“当年在一代青年中广为传颂、传奇式的诗人”。笔者认为食指不属于朦胧诗人的行列,在文革地下诗歌中和食指诗歌相似的诗人还有很多,蔡其矫、黄翔、还有50年代的穆旦、曾卓等,他们诗歌中的个人化倾向都很鲜明,怀疑与叛逆几乎成为他们的思想标记,他们是朦胧诗人的启蒙者,或称为新诗潮的先驱者,但不属于朦胧诗人群。

多多与《朦胧诗选》

多多是白洋淀诗人群落中一位较为特殊的诗人,他的诗歌既不像食指有明显的浪漫主义和理想主义印记,也不像很多地下诗人以曲折的话语方式表达对国家和民族民运的关注,他从一开始就表现出独具的诗人气质和对生命质疑与矛盾。《朦胧诗选》没有选录多多,一个重要的原因是多多在《今天》和80年代初期他杂志上几乎没有发表过作品,编选者在她们的搜寻范围内难以看到他的作品,多多正式出版的诗集是在1988年以后。现在的一些朦胧诗选有将多多的诗收入其中的,这是对朦胧诗史的追认,在朦胧诗蓬勃兴起和引起争议之时,多多没有作品出现在人们的视野中。对于多多能否被追加到朦胧诗史中,笔者认为和芒克一起写诗的多多虽然作品没有发表在《今天》,但在当时的确有作品存在,并在诗艺探索中一直不断尝试着超现实的现代手法,形成多多独特的游离于潮流之外的自语状态。在诗歌的艺术探索上,多多比朦胧诗人中的许多人都走得更超前。

其实,对于朦胧诗人的认定一直存在着差异,没有统一的标准。

以“朦胧诗人”命名的字样出现在诗歌集中,最早应算辽宁大学中文系印刷的油印本的“朦胧诗选”的12位诗人,后来1985年《朦胧诗选》(春风文艺出版社)增加到25人。在“徐敬亚等编写的《中国现代主义诗群大观1986——1988》(上海,同济大学出版社1988年)比春风版的《朦胧诗选》晚三年,被列为朦胧诗派的成员是:北岛、江河、芒克、多多、舒婷、杨炼、顾城、骆耕野、梁小斌、王家新、王小妮、徐敬亚12人。作为本身就是朦胧诗人的徐敬亚,在他的中国现代主义诗人视野中,多多一开始就属于朦胧诗人的成员,不存在追加之说。“后来在80年代后期到90年代的多种当代文学史、诗歌史著作、各大专院校的教科书中,相当一致地将北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼作为最重要的评述对象”。2006年洪子诚先生又在《朦胧诗选》的基础上编选了《朦胧诗新编》,在入选的诗人和作品的选择上与《朦胧诗选》有很大不同。

《朦胧诗选》出版的意义

对于《朦胧诗选》出版的意义,怎样估计都不为过。“《朦胧诗选》的出版就像久旱春天的一声春雷”(阎月君语)这本诗集出版的传播效果是编选者始料不及的,也是出版社没有想象到的。《朦胧诗选》出版至今二十多年过去了,还可以一版再版,在当下诗坛如此萧条的不利环境中,再版数量之多让人难以相信,不能不说这是一个奇迹。在当时短期内它的传播效果产生了一种“魔弹效应”,这一点我们可以从再版的频次、数量感觉到。朦胧诗之所以令读者大快朵颐的决定性因素应该是中国读者在被压制了20年的阅读饥渴和当时较为特殊的文化环境造成的。从“文革”噩梦中惊醒的国民在自觉地反思那场浩劫留给整个民族和国家巨大创伤,每一个经历了苦难的人都在努力抚慰个人心灵的伤痛。朦胧诗重视人的觉醒和理性反思的意识,以及对民族、国家、个人苦难的承担意识,是整个社会情感的一种折射,朦胧诗是对苦难人生和黑暗时代的理性反思和坚定回答,它带领迷茫的人走向一个精神高地。在诗歌的表现手法方面,一改明白晓畅的颂歌体,以“未完成的美学”调动了欣赏者的创造欲望, 如此等等都与时代和读者心理产生碰撞和暗合,使《朦胧诗选》的出版产生了“魔弹”般的威力,这与在世纪之交和第二次世界大战爆发期间媒体的传播效果很相像,致使《朦胧诗选》的出版起到了教育国民、文化启蒙和促进社会改革的传播效果。

《朦胧诗选》的出版使由朦胧诗引发的新的美学原则在大众读者那里得到了普及和推广,也得到了来自于民间的自发的一种由下而上地承认。谢冕在《朦胧诗选·序》中写道:“动乱结束以后,迎来的是全面更新诗歌的新的诗潮的兴起。强大而又自信的因袭力量,对这一新诗潮进行了不容思考的拒绝和排斥。它们的谴责使诗的探索遭到严重的挫折,甚至造成了生存的困难。然而,诗歌艺术由枯竭而滋荣,由灭绝而新生,作为一种历史的规律却非任何人为的力量所能抗衡。” 《朦胧诗选》的出版让更多的读者更方便地读到了当时非常火热的又备受争议的朦胧诗,诗歌选集以书籍的媒介形式推到大众面前,使先前难以获得的诗歌变得方便阅读了,一方面满足了一些原本并不爱好诗歌只是关注“新的美学原则”论争的读者的好奇心,更重要的是它无形中完成了朦胧诗的价值承认和地位赋予的工作。因为无论对诗人也好,对读者也好,书籍印刷这种传播媒介,是诗歌最正宗的传播渠道。由于《朦胧诗选》触及到的题材往往和苦难、动荡、迷茫、人生矛盾、社会重大问题、英雄主义、理想与现实等因素联系在一起,在传播中就容易造成感情的冲击效果。从《朦胧诗选》油印版开始,这本诗集就取得了即时性的传播效果,从再版的频次和数量及持续的时间看,它同时又取得持久性的传播效果,经受住时间的考验,获得长久地流传。围绕《朦胧诗选》形成一个庞大的诗歌阅读群体,这个群体的成员以青年人为主,在欣赏之余,也带动一批诗歌爱好者模仿朦胧诗的创作方法。朦胧诗的胜景不仅是拥有数量众多、层次复杂、阅读心理丰富的读者群,还拥有相当多的模仿者,不能说后来一夜之间成长起来众语喧哗的诗歌流派和朦胧诗的影响没有关系,即使是反朦胧诗的,还是和它有关。

作为《朦胧诗选》编选者的阎月君、高岩、梁云、顾芳她们在朦胧诗的传播过程中扮演了重要的传播者的角色。她们为朦胧诗在创作者和接受者之间搭建了沟通的桥梁。谢冕在《朦胧诗选·序》中对她们的贡献有这样的描述:“当所谓的‘朦胧诗’处于逆境时,人们寻找这些材料也感到了困难。当时辽宁大学中文系四位同学阎月君、高岩、梁云、顾芳,在老师的支持下,编选印行了《朦胧诗选》。这是当代新诗有特色的一个选本:它集中显示了新诗潮主要的组成部分的创作实力。……当这些诗歌受到形形色色的压力时,编者的举动无疑是无声的抗议与声援。时间过去了将及三年,如今当编者再度扩编她们的诗选,诗歌的发展又处于一个令人昂奋的转折点上。” 的确,对于当年热爱诗歌、执着于诗歌的四位女大学生来说,她们的热爱的情感和执着的坚守让这本几经难产的《朦胧诗选》将一个个散在的诗人凝结为一个更有力量的群体,使一篇篇散落的诗篇汇集成一股强大的新诗潮,帮助朦胧诗人个体最大限度地实现自己的价值和追求。使朦胧诗的传播从最初的以民间传播为主体的传播方式,几经努力终于在官方认同的出版社得以正式出版,为朦胧诗的身份确认作出了最后的努力。

当然,现在再重读《朦胧诗选》时,还是会发现编选方面的遗憾,由于四位编选者当年还是没有走出校门的中文系大学生,她们编选作品着眼点也带着大学生的嗜好和印记,有个别诗人和作品不具有典型的朦胧诗特征,如编选者编印了明显是校园诗歌的邵璞的作品,而且选编的篇幅相对较多《周末,我们去了女生宿舍》《距离在他和他们中间》《今天,我们》。林雪的诗选入三首《夜步三首》《树》《给阿方》现在看来朦胧诗的特征并不明显。还有一些诗人虽然当时可能是朦胧诗人,但他的作品选择不具有代表性和经典性。如车前子的《我的塑像》,车前子也曾经对自己入选《朦胧诗选》感到困惑,诗人自己否认他的诗风属于朦胧诗。

诗歌因为传播所以存在;诗歌因为传播所以发展;诗人因为传播所以创造;诗人因为传播所以思想。

我们应向《朦胧诗选》的四位编选者致敬,她们对诗歌的热爱、坚持和勇敢成就了朦胧诗人和无数读者的青春梦想。

注释:

(1)洪子诚:《问题与方法》,三联书店,2002年版,125页。

(2)(7)(8)谢冕:《朦胧诗选·历史将证明价值——〈朦胧诗选·序〉》,春风文艺出版社,1986年第2版,第5页,第1页,第5页。

(3)(5)(6)洪子诚、刘登翰:《中国当代新诗史》,北京大学出版社,2005年4月版,第177页,第183页,第199页。

(4)张郎朗:《“太阳纵队”传说》,见《诗探索金库·食指卷》,作家出版社,1998版。

爱华网

爱华网