四十年代 五十年代

六十年代 以后

(上图:影片用同一街景不同的时代印记反映时代的变迁)

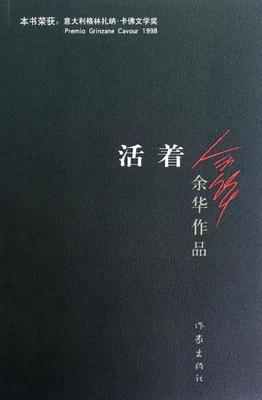

《活着》改编自余华的同名小说,余华本人也参与了电影的编剧,定稿编剧则是芦苇。将文学作品转换成剧本,这必然涉及到大量的文字情节的取舍和叙事结构的重建。本文试着将小说原著和电影文本中有较大出入的地方进行对比,分析研究文学叙事和影像叙事二者的差异性和共性。 电影是用画面和声音来说故事的,它并不是将故事直接呈现给观众,事实上观众也参与着故事逻辑的梳理和情节线索的联接。尹鸿老师在《电影艺术导论》一书中说到:“电影故事需要具备自觉的银幕意识。”因此,电影的故事往往更多地选择那些情节脉络清晰、人物动作性强、时空交代具体的故事。小说《活着》是通过作者的第一人称来描述作者和福贵的相遇,又通过福贵的第一人称来讲述整个故事,增加了故事的亲历感和真实感。由文字编译成的影像则采用了客观视角,这种视角最大程度地保留了原著中冷静而充满悲悯的叙事风格,并消除了影视直观呈现带来的介入痕迹。影片将小说中的叙事时空分切为“四十年代”,“五十年代”,“六十年代”以及“以后”,主人公福贵在时代巨轮的碾压下亲眼见证身边的人一个接一个地死去,清晰而又深刻地揭示了人物悲剧命运的时代渊源。 皮影戏又称“灯影戏”,是民间广为流传的傀儡戏之一,具有浓厚的乡土气息和民族特色。小说《活着》中并没有提到皮影戏,电影中皮影戏则成了和主角并列的一条伏线,既是推动剧情发展的核心线索,也是导演表达主旨的重要隐喻。福贵还是少爷的时候偶尔会唱两嗓子,皮影对他来说不过是一种寻乐的玩物;输尽家产后,皮影则成了福贵谋生的工具。福贵嗜赌如命,全部家业都输给了龙二。龙二之前是皮影戏班主,他将皮影箱赠给了福贵,这等于二者完成了一次身份对调。福贵的身份由小说中的贫民改成皮影艺人,皮影箱的命运是跟福贵牢牢地系在一起的。

福贵始料未及的是龙二竟以反革命的罪名被枪毙,“挨足五颗子弹”,皮影无形中拯救了福贵一命。福贵是战乱的幸存者,但更多的人在战场上失去了性命,漫山遍野的尸体阴森可怖,简直就是一副惨烈的地狱图景。刺刀划破了皮影的白布,就像剖开人的胸膛一样,死亡是如此的轻而易举。之后福贵因为给八路唱过戏,获得了“革命者”的身份证明,红色恐怖的年代这竟被视为保全性命的护身符。大跃进时期,有庆的“揭发”差点将皮影拿去炼钢,艺术成了一文不值的废铁,皮影就像人一样沦为荒诞口号指挥下被明确分工的机器零件。文革时期,皮影终于难逃一劫,被当作“四旧”付之一炬,暗示着人类的精神文化财富遭到了前所未有的毁灭性破坏。极为讽刺的是战争年代皮影完好无损,和平年代却惨遭厄运。在这里,皮影的命运映射的是人的命运,人成为被时代奴役的傀儡,“为了活着而活着”。影片最后历尽劫难的皮影箱成了小鸡的家,又给整部影片带来了一丝明媚的希望。

小说中春生媳妇产后大出血,有庆过量献血当场死亡。电影中则将这一情节改成春生的汽车后退时推倒了墙,压死了墙角下睡觉的有庆。相比较而言,电影的这一改编使影片的悲剧效果更加惨烈,也避免了后面情节的重复。电影中春生和福贵共患难,春生很羡慕军队的军车,曾说:“我要是能开回汽车,死都愿意。”后来春生做了区长,果真开上了汽车,但却间接夺走了有庆的性命。之后心怀愧疚的春生去有庆坟前探望时,凤霞用石头砸烂了车窗,司机制止住了凤霞却被春生呵斥。司机:“这玻璃都砸碎了,这车你还做不做?”春生大吼:“不做了。”说完转身就走。“汽车”这一道具完成了春生的身份转变,制造了有庆的不幸。之后,春生几次三番来看望福贵和家珍,家珍都避而不见。后来春生被打成了“走资派”生死堪忧,临别家珍叮嘱道:“你记着,你还欠我们家一条命呢,你得好好活着。”最后一个镜头春生在黑暗阴森的长街越走越远,暗示着人物凄惨的下场。

凤霞的死是因为失血过多,电影中增加了一个“反学术权威”王大夫。医院已经被年轻气盛的实习生占领,经验丰富的老教授都被抓去牛棚。出于好心,福贵给老教授买了七个馒头,教授吃完馒头喝完水以后竟然撑过去了,凤霞终因没有及时医治而死。严酷的政治斗争使整个社会处于一种失序状态,权威被扼杀,常识被否决,个人的命运犹如儿戏,卑不足道。小说中吃馒头而死的其实是福贵的外孙,凤霞生的孩子,影像则将两件事合二为一。小说中凤霞死后,家珍病死,二喜被水泥板挤死,就连苦根也难逃一死。余华在小说的前言中引用了一句诗人的话:“人类承受不了太多的真实”。无疑,小说中这种过度渲染的死亡气息可谓是绝望到底,不见一息光明。电影不同于文学,他更要照顾到更广大观众的心理需求,还要兼顾政治上的允许范围,所以展现给我们的结局中家珍活着,二喜活着,馒头活着,福贵当然也活着。悲剧的力量虽然减弱了,但从观众的审美层面上来讲,影片最后情绪的缓和给了观众抽离和释放的空间。

电影《活着》是对小说的一次成功改编,它既完美地再现了小说中描述的主要情节,也深化提炼了小说的主旨思想。这是电影创作者对故事文本的再创造,这种创造的关键在于将文学的故事情节进行精简和重组,并按照影视的节奏去设置情节线上的起伏变化。电影由于时间的限制,故事强度一般都会高于文学故事,这就要求在文字编译成影像的过程中突出戏剧矛盾,展现人物冲突,选择最有效的情节为影片的主题思想服务,这个过程既是一种“浓缩”也是一种“缝合”。

爱华网

爱华网