那月,不在树梢,不在山尖,藏入心底。此刻,我从心底里打捞出来,那月便从心底里跃了出来,又回到那个山尖。

山里的月,是清亮的,月辉似薄纱,轻柔出牛奶般的乳色,氤氲出一片虚静,我说好看的不仅仅是月,是月下的所有。很多人都说,城里的月光不清亮,我认为月光本身是清亮,只是你在哪赏她很重要,月还是那个月,只是境不同,月便也不同。

今夜,我的月是圣洁美妙,超凡脱俗不染一丝丝尘埃,山路也是脱俗的,眼前万物皆为脱俗,这样的意境里,三五人踏月,又是何等清明干净。我一向胆小,更不用说夜行山间,左边有袁先生,右边是如歌,后面还有虎哥和小草,几乎是包围着我,一起向山顶走去。

我们要去的是已经废弃很久的矿区。废弃,这个词在白天都是有些诡秘的,何况夜行。就像某个诡异的电影,多少有一些神秘,可是今夜的月朗清辉,把这份神秘凸显出来,时隐时现像是孩提时期捉迷藏般的俏皮,这样的俏皮会冲散了心底的一些恐惧。

我从未见过月下的树林,一片青绿的颜色,很温婉,这样的温婉可以为她写诗。林子里的月影,或隐或现,我们踏进去,月影晃动了起来,四周一片寂静,连晃动的月影好像都有了声音。轻轻地,柔柔地,和着我们碎碎的脚步,那是流淌的钢琴曲,舒缓微妙。那个时候,我很想在林间舞蹈,无论是贵族的摩登舞,还是大俗的广场舞,到了这样的意境里,一定是嫦娥广袖般的飘逸。抬头,低头仿佛都是舞蹈。我轻轻移了一下步子,高跟鞋便叩击到林间的一块青石板上,踢踏声惊了鸟儿,也吓跑了嫦娥,月影里,只剩下我们的身影。

从那片林子出来时,一栋栋依着山体楼群像是舞台的序幕,在我们的眼前一幕一幕的打开。山路依然是蜿蜒向上的,楼群也是蜿蜒向上的,藏匿在建筑物间的残垣断壁,有些诡异,我说这样建筑,在月辉里,是张爱玲小说里的废墟,那是战争的烟火,有着发烫得灼人,因为那样的废墟成就了一对恋人。眼前倒不是发烫,是一些清寒,一栋栋立在山体间,清冷清冷,月影映照上面,冷寂一片,这样的废墟是撕开的分离,有些寒颤。有些发虚,希望还是能够有人居住,哪怕三二灯火,那也便是亮色。月影还是那样的月影,只是到这,便暗了下来。

废墟,哪怕是白日里废墟,都有藏匿的东西,袁先生或许知道我的胆小,便点燃一支烟来,那烫烫的烟火,瞬间热烈整个山间,月影便也亮了起来,通明通明一道光影从拐弯处射了过来,袁先生咳嗽了一声,忽然一阵犬吠响彻整个山间,我好兴奋,似一个孩子的兴奋。可不是,拐弯处一盏灯火从窗户泻了出来,把月影冲散了。这一片废墟里,这样的灯光,是那么透亮,一只小狗欢悦地跑了过来,离我们不远狂吠,破了静寂,跑了月影,惊了山神,连虫鸣也没了,我想那些废墟的诡异也钻到地下去了吧。

我胆大了起来,继续向上走去,到了顶,我看到了一座街市,应该是曾经繁华的街市,于这样的月影里,仿佛是千古的唐朝。一道道古墙,一扇扇斑驳锈迹的门窗,一级级阶梯,在月影里折射出贵气,一枝枝藤蔓缠绕着整个房子、城墙、阶梯,仿佛是缠着整个旧城。在淡淡的月影里,一种深远荡气回肠的气势蔓延每一个角落里,它曾经是何等的繁华过?我问月,月笑笑不语,它已经是卡曼斯科「纳米比亚」——沙漠吞噬的城市,荒废了很久很久了....

月下,灯光,犬吠

曲径,人影,虫鸣

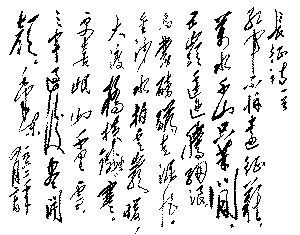

先生忽然作诗来,打碎了我恍若旧时光的意境,浸着弥漫山林气息的矿区,已经在一轮一轮的清辉里远去,远去,渐渐没有了影子.....

今夜,三五友人,难得的雅兴,不求禅韵,不寻虚静,只为.更深月色....那月,不在树梢,不在山尖,跳到我们头顶,趁月来,踏月归,岂不乐乎!

爱华网

爱华网