同事小葛在教学《望洞庭》一诗时发现了一个问题,就是第三句话中“山水翠”有的版本做“山水色”,她也查阅资料并研究了一番,感觉应该做“山水色”比较合适,其理由是:一是这首诗写的是洞庭夜色,“翠”字色彩鲜明,不应该是夜晚该有的颜色;二是后两句诗中前面写“遥望洞庭山水翠”,是说洞庭湖中的山和水青碧苍翠,后一句却又说“白银盘里一青螺”,很明显是说月光下的湖面银光闪烁,这一“翠”一“白”,岂不是自相矛盾?所以她觉得还是该做“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺”,这样前后两句诗浑然一体无法分割,衔接得更加紧密自然,而且能够解释得更加清楚明了,即远远望去,洞庭湖中那山水的颜色相得益彰,仿佛是白色的银盘里托着一枚青色的田螺。

敬佩于年轻的葛老师的钻研精神。我们常常会在办公室里有这样的争论和讨论,有时候是一个词语的意思或用法,有时候是一个句子的含义或修辞,还有的时候是一个片段或一篇文章的结构特点或写作方法。想想当年自己也曾是为了一点点的知识屁颠屁颠地去找老教师请教。而今这么快地,我也混到了老教师的份了,不再屁颠屁颠地去找别人询问了,但是绝对不敢马虎疏忽的,遇到不敢下结论的问题,大都是赶忙求助互连网这个最便捷的老师的。(号外:不觉得自己老,也让年轻人比老了——这话一说,就有了我母亲的味道,想当年她跟村里那些大妈大婶们可是经常这样感叹的呢,如今我怎么也跟她如出一辙了:)

不敢懈怠,连忙找出这首诗细细品读,由于教学大纲中对古诗词的学习要求并不讲究对词句的细致解释与背诵,这首古诗又是出现在《语文园地》的读读背背上,所以以往教学时都是大致让学生理解诗句所描述的景致、诗句的含义以及表达的思想感情即可,关键在于有感情地诵读,这次既然有同事发现了不同的版本且有异议,就没有理由不弄个水落石出。参考了一下有关资料,现将我对这首诗的赏析整理如下:

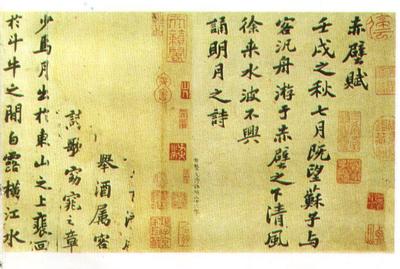

《望洞庭》

唐 刘禹锡

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

这是诗人遥望洞庭湖而写的风景诗,明白如话而意味隽永。第一句从水光月色的交融不分写起,表现湖面的开阔廖远,是一派空灵、缥缈、宁静、和谐的境界,这应该是日暮时分的景象,天还没黑但月亮已经出来,如果天黑就看不出两者色彩的融合了。这里应该注意的是,“和”应该读hé而不是hè,是“和谐”之意,而不是“跟从,依照”之意。“和”字用得巧妙工炼,形象地勾画出秋夜中洞庭湖水和明月清光辉映成趣、水天一色的融和画面。

第二句用镜子的比喻表现夜晚湖面的平静,因为太阳已落,湖水不反光,像镜子没磨时光泽暗淡的样子。这里的“镜未磨”不能简单地解释为水面无风,波平如镜,这样理解突出的只是湖面的平静。实际上这是作者站在岳阳楼上俯望洞庭湖,在淡淡的月光映照下水波不兴,光线不足,就好像一面没有经过打磨抛光的铜镜,平静而暗淡。“镜未磨”三字十分形象贴切地表现了千里洞庭风平浪静的安宁温柔的景象,在月光下别具一种朦胧美。

第三句写远望湖中君山翠绿的色彩。针对小葛的疑问,仔细琢磨了一下,并参考了一些资料,我的理解是:一,“色”字与“翠”相比,总还是平淡了些,寂寞了些,不如“翠”字生动活泼,且柔和鲜明一些;二,“翠”字与下文的“青”字相呼应,也是相一致了的,是真正的相得益彰浑然一体,读来感觉一气呵成,紧密相连;三,也是最关键的,这里的“山水翠”,并不是说洞庭湖中的君山和湖水都是青翠碧绿,这样的景致在白天是可以的,但在日暮时分的月色之下,“山”依然可以苍翠,“水”在前句中却已经说过,是“潭面无风镜未磨”,像一面尚未打磨尚未抛光的镜子,光泽是比较暗淡的,所以实际上这里的“山水”二字实际只是指山,即湖中的君山。用“山水”属于古代汉语中“偏义复词”的用法,“水”并没有了实际的含义。

第四句再用一个比喻,将浮在水中的君山比作搁在白银盘子里的青螺。这里的“青螺”也有两种不同的解释,一说是一种青黑色的螺形的墨,是古代妇女画眉所用;另一种说法,“青螺”就是青色的田螺。首先应当肯定,不管是那一种说法,它们都是以“青螺”的形象来比洞庭湖中的君山,这一点是肯定的。但从前面的比喻“白银盘”来联想,白色银盘里面托着的,应该是一枚青色的田螺,如此有形有色,诗人笔下的秋月之中的洞庭山水变成了一件精美绝伦的工艺美术珍品。如此丰富的想象,准确恰当的比喻,配以淡雅达到色调,银盘与青螺既互相映衬,相得益彰,又举重若轻,将千里洞庭看做是妆楼奁镜、案上杯盘而已,使人倍感亲切。

宋代文学家范仲淹在《岳阳楼记》中不无感慨地说:“予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。此则岳阳楼之大观也。前人之述备矣。”可见历来描写洞庭景色的诗文很多,要写得别开生面,独树一帜是十分不易的。刘禹锡这首《望洞庭》选择了月夜遥望的角度,把千里洞庭尽收眼底,抓住最有代表性的湖光和山色,轻轻着笔,通过丰富的想象,巧妙的比喻,独出心裁地把洞庭美景再现于纸上,表现出惊人的艺术功力。

作者简介:刘禹锡(772-842),字梦得,洛阳(今河南省洛阳)人。唐代著名诗人。自称为汉代中山王刘胜的后人。贞元九年进士,官至察御史。王叔文失败,被贬为朗州司马,后又任连州.夔州.和州等刺史,官至检礼部尚书兼太子宾客。有《刘宾客集》,又称《刘中山集》《刘梦得集》。

(本文图片来自网络.)07.11.12

爱华网

爱华网