1 阅读下面两首诗,然后回答问题。(6分)

海棠苏轼惜牡丹花白居易

东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。惆怅阶前红牡丹,晚来唯有两枝残。

只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。明朝风起应吹尽,夜惜衰红把火看。

[注]崇光:美艳的光彩。

(1)苏轼《海棠》诗的前二句描写了海棠花的哪些特点?后二句抒写情感时使用了什么手法?(4分)

(2)苏轼的《海棠》与白居易的《惜牡丹花》同样写夜里赏花,二者所抒发的感情有何不同? (2分)

答案:(1)前二句描写了光彩正艳、香气正浓的海棠花在春风中、月色下的朦胧美;后二句用了拟人手法,以花比人。

(2)苏诗爱花之盛开,白诗惜花之将谢。

2 阅读下面两首古诗,然后回答问题。(6分)

齐安郡中偶题杜牧

两竿落日溪桥上,半缕轻烟柳影中。多少绿荷相倚恨,一时回首背西风。

暮热游荷池上杨万里

细草摇头忽报侬,披襟拦得一西风。荷花入暮犹愁热,低面深藏碧伞中。

(1)这两首诗描写的都是________时刻的景色,均以荷与_________为诗歌的主要意象。(2分)

(2)这两首诗都运用了什么表现手法来刻画荷的形象?请指出两首诗中荷所表现出来的不同情感特点,并作简要分析。(4分)

答案:(1)傍晚 西风(2分)

(2)拟人表现手法。(1分)前一首的“绿荷”有“恨”而“背西风”,含有诗人之恨,表露了伤感不平之情,基调凄怨低沉。(2分)后一首的“荷花”被西风吹动而躲藏于荷叶之中,似是“愁热”,却呈现娇羞之态,表露了作者的怜爱喜悦之情,基调活泼有趣。(2分)

3.阅读下面一首宋诗,然后回答问题。(8分)

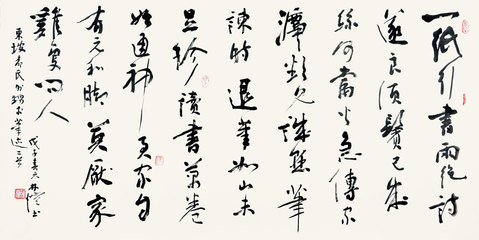

东坡①苏轼

雨洗东坡月色清,市人行尽野人行。莫嫌荦确②坡头路,自爱铿然曳杖声。

[注]①此诗为苏轼贬官黄州时所作。东坡,是苏轼在黄州居住与躬耕之所。②荦确:山多大石。

(1)第一句在全诗中有何作用?请简要赏析。(3分)

(2)请结合全诗赏析“铿然”一词的妙用。(5分)

答案:(1)第一句是全诗的铺垫,描绘出一幅雨后东坡月夜图,营造了一种清明幽静的气氛,以映衬作者心灵明澈的精神境界。(3分)

(2)“铿然”一词传神地描绘出手杖碰撞在石头上发出的响亮有力的声音,与月下东坡的宁静清幽形成鲜明对比;(3分)联系前文对道路坎坷的交代,可使读者体味到作者坚守信念、乐观旷达的情怀。(2分)

以上答案不必拘泥,言之成理即可。

4.读下面的诗,完成①—②题。(4分)

红梅苏轼

怕愁贪睡独开迟,自恐冰容不入时。故作小红桃杏色,尚余孤瘦雪霜姿。

寒心未肯随春态,酒晕无端上玉肌。诗老不知梅格在,更看绿叶与青枝。

[注] 诗老:指苏拭的前辈诗人石曼卿。

(1).对这首诗的理解,不恰当的一项是[]

A.“独开迟”既点出了红梅晚开,也赋予了她不与众花争春的品性。

B.“自恐”句不是说自己真的担心,而是含蓄地表达了不愿趋时的情感。

C.“尚余”句在写红梅“雪霜姿”的同时,也透露出一丝无奈。

D.“酒晕”旬是说梅花之色仿佛是人饮酒后脸上泛起的红晕。

(2).对这首诗的赏析,不恰当的一项是[ ]

A.诗人使用拟人手法,以红梅自况,表达了与桃杏—起装点春天的愿望。

B.心境幽寒的红梅“怕愁贪睡”,不肯随“春”,故而未能及早开放。

C.红梅生机难抑,烂漫开放,冰容雪姿,孤瘦高洁,自成一片春光。

D.面对百花盛开的“春态”,红梅仍深自怵惕,保持自己的节操。

(3).读下面苏轼的诗论并回答问题。(5分)

林逋《梅花》诗云,“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”,决非桃李诗。皮日休《白莲》诗云,“无情有恨何人见,月晓风清欲坠时”,决非红莲诗。此乃写物之功。若石曼卿《红梅》诗云,“认桃无绿叶,辨杏有青枝”,此村学中至陋语也。

说出苏轼赞扬写梅花、白莲的诗而批评石曼卿《红梅》诗的理由,并作具体分析。

答案:(1)C(2)A(3)(5分)

第一问两个要点。①赞扬的理由是,写梅花、白莲的诗能做到神似,表现了神韵、精神品格、内在特点;②批评的理由是,石曼卿《红梅》诗不能抓住梅花的品格特征,仅作了外形描写。

第二问3个要点。①“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”,写出了梅的清幽、高洁;②“无情有恨何人见,月晓月风清欲坠时”,写出了白莲的素洁、清雅;③“认桃无绿叶,辩杏有青枝”,仅从“绿叶”、“青枝”等外形上把握红梅的特征,未见红梅的精神品格。

5.阅读下面一首宋词,然后回答问题。(8分)

蝶恋花苏轼

花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。墙里秋千墙外道。墙外行人,墙里佳人笑。笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。

(1)“绿水人家绕”中的“绕”字,有的版本写作“晓”。你认为哪个字更恰当?为什么?请简要赏析。(3分)

(2)俞陛云在《宋词选释》中对这首词的上阕作过这样的整体评价:“絮飞花落,每易伤春,此独作旷达语。”你同意他的看法吗?为什么?请结合词的内容简要赏析。(5分)

答案:

①“绕”字好,因为它切实具体地描绘出了绿水环抱人家的场景,生动形象,具有动态美。

②“晓”字好,因为它既点明了时间,又渲染了早晨的清新氛围,能够使读者有更自由、更广阔的想像空间。

只答“绕”字好或“晓”字好,而不作具体分析,不给分。只从字音角度来比较“绕”和“晓”的,言之成理,给2分。答案不必拘泥,言之成理即可。

(2)答案可以有两种,答其中一种即可。(5分)

①同意。起句“花褪残红青杏小”,虽写了花之凋零,却又写了青杏新生,显示出生机与活力;二、三句则又移向更广阔的空间,燕子轻飞,给画面带来了盎然生气,而绿水绕人家也饶有情趣,这样一来,人的心情也自然随之敞阔;末句虽言萋萋芳草,却以“天涯”起笔,意境开阔。总之,词的上片虽写“絮飞花落”的暮春之景,却处处可见旷达之语。

②不同意。起句写花之凋零,青杏酸涩,为整首词投下了悲凉的阴影;二、三句写燕子翻飞、绿水绕人家,虽富情趣,也不乏暖意,但却是以乐景衬哀情;四句说柳絮飘飞,着一“又”字,则又表明词人之看絮飞花落,非止一次,伤春之感、惜春之情自然流出;“芳草”在古诗词中常用来写愁情,此处亦然,“天涯何处无芳草”即言愁情无限。因此,这首词中对“絮飞花落”等景物的描写,依然浸透着伤春之情,并非旷达之语。

每种答案,答出一点给2分,答出两点,语言通顺,给满分。只答“同意”或“不同意”而不作具体分析,不给分。答案不必拘泥,言之成理即可。

6.阅读下面一首宋诗,鉴赏诗中是运用何种表达技巧来表现“雨之暴”这一主题的。

有美堂瀑雨 苏轼

游人脚底一声雷,满座顽云拨不开。天外黑风吹海立,浙东飞雨过江来。

十分潋滟金樽凸,千杖敲铿羯鼓催。唤起谪仙泉洒面,倒倾鲛室泻琼瑰。

答:作者通过侧面烘托,比喻修辞,联想想象等多种多样的手法表达了“雨之暴”这一主题。前三句为侧面烘托,从听觉,触觉,视觉等方面描绘了暴雨欲来的景象。第四句真写雨大,“飞”过大江,极状其声势之大。五、六句运用比喻,把雨后西湖水比喻成一只盛满美酒的杯,将要溢也,又把雨后比喻成敲鼓之声,极状其“暴”。后二句发挥充分的联想想象,以天庭里李白“泉洒面”以致人间有如此大雨,丰富奇特。

7.阅读下面一首诗,然后回答问题。(6分)

江城子•密州出猎

苏轼

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨。持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

(1)“老夫聊发少年狂”中的“狂”字在整首词中有何作用?(3分)

(2)“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”勾勒出了怎样的形象?表达了作者怎样的心态?(3分)

答:(1)“狂”字是总起,且贯穿全篇。上片写出猎神情举止之“狂”;下片由实而虚写由打猎激发的壮志豪情(即“狂”)。

(2)勾勒出了挽弓劲射、英武豪迈的英雄形象,表达了作者希望带兵征讨西夏,为国立功的心志。

8.阅读下边一首诗,完成下列问题。

东栏梨花苏轼

梨花淡白柳色青,柳絮飞时花满城。惆怅东栏一株雪,人生看得几清明。

(1)诗人为什么见“东栏一株雪”而“惆怅”?请联系全诗作简要分析。

(2)有人认为“梨花淡白”与“一株雪”相重复,主张将“梨花淡白”改为“桃花烂熳”。你对这一主张有什么看法?

答:(1)梨花盛开、柳色深青远是春末夏初之景,已暗含伤春之感;“人生看得几清明”便是直接感叹人生短促。

(2)不能改为“桃光烂熳”,因为“梨花淡白”是紧扣诗题写景,如果改为“桃花烂熳”本诗就变成写桃花了。“花满城”也就成了“桃花满城”了。

9. 阅读下面一首宋词,然后回答问题。(6分)

浣溪沙 苏轼

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,萧萧暮雨子规①啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡②。

注:①子规:杜鹃鸟;②黄鸡:白居易诗有“黄鸡催晓”句,用以感叹人生易老。

(1)有古人在评价这首词时认为“门前流水尚能西”一句富含哲理,运用得十分巧妙。你同意这样的观点吗?为什么?请结合全词进行简要赏析。

答:(1)同意。兰芽溪水,沙路无泥,萧萧暮雨中传来杜鹃的啼叫,作者来到一个远离尘世、洁净如洗的地方。这里的“溪水西流”给作者极大的启迪:水尚能西流,人生就不能再次年轻吗——体现了作者不因为年老而消极悲观的态度。通过富含哲理的这一句,全诗体现了作者乐观向上的精神。

10.阅读下面一首诗,然后回答问题。(6分)

鹧鸪天苏轼

林断山明竹隐墙,乱蝉衰草小池塘。翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香。

村舍外,古城旁,杖藜徐步转斜阳。殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉。

【注】本诗是宋神宗元丰五年,苏轼被贬在黄州所作。

(1)这首词上阕写景,词人可谓一个妙手的大画家,短短几句就画出了多种景物。你认为这首词在写景上有怎样的特点?请举例分析。(4分)

(2)这首词下阕写人,你从中看到的词人是一个怎样的形象?从哪些句子中可以看出?(2分)

答案:(1)(4分)这道试题分析的角度很多,可以从写景的角度入手分析,也可以从写景方式入手分析,还可从情景交融的角度分析。考生分析时联系具体诗句,且能分不同层次或角度表述,给4分。下面示例中所例句的4个方面的特点,学生任答出一点,给2分,只有概括,没有联系诗句具体分析,给1分。

示例:这首词写景上的特点一是词人善于从多个角度写景,有远景,如山、林;有近景,如竹、墙;有仰望,如“翻空白鸟”,有俯瞰,如“照水红蕖”,有听觉,如“乱蝉”,还有嗅觉,如“细细香”。这样多角度的写景就使景物显得很有层次,做到了诗中有画。二是在景中含请,如“乱蝉”“衰草”就不仅仅是客观的景物,而是包含了词人苦闷的心境。

(2)(2分)这首词中的苏轼是一个得过且过、日复一日消磨着岁月而又无可奈何的形象,一个抑郁不得志的闲人形象。(1分,意思相同即可)从“杖藜徐步转斜阳”和“又得浮生一日凉”等诗句中可以看出。(1分,任例举一句即可)

11 . 阅读下面这首宋词,续写下片赏析(150字左右)。(6分)

浣溪沙 (苏 轼 )

簌簌衣巾落枣花,村南村北响缲车。牛衣古柳卖黄瓜。

酒困路长惟欲睡,日高人渴漫思茶,敲门试问野人家。

这首词写初夏乡村情景,极富农家生活气息。词上片写景,重在路途之声;下片言事,重在行人之态。纵览全词,起笔于有声,落笔于有声。

通常,诗词中景多是视觉形象的画面。上片,苏轼一改常法,拿乡村声响入词,于平易中见别致。村头枣花掉落衣巾声、农家缲(sāo)车抽茧出丝声、农人粗服柳下卖瓜声,声声入耳。些少三句,全从声响中来,使乡村的季节色彩、田家的农事活动、农村的生活情态以及久旱雨后丰收有盼的淡淡喜悦之情,均有不同程度地表现。

古诗鉴赏

下片,写词人行色匆匆于乡村道上的片断感受,未直接抒情而情蕴其中。过片,“酒困路长惟欲睡”是倒叙,上片所写景由此而来。因路远酒醉,体乏人困,才有睡意朦胧中“听”来的乡村景致。日高人渴觅茶,见人物情态,真切中有不拘小节的生活真趣。结篇“含不尽之意”。既收于叩问声,呼应上片,又状出了身为太守的词人讨茶态度,“试问”所问,或者还含了农人的家常、丰收的盼望。

(得分点:据上文提示,人物“情态”、篇末“人声”的赏析,各2分;点明“酒困”句,以顺接上片赏析1分;语言流畅富于美感1分。)

12.阅读下面一首宋词,然后回答问题(8分)

卜算子•黄州定惠院寓居作苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来?缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

昔人张惠言在《词选序》中说,这首词表达了作者“幽约怨悱不能自言之情”。请分别简析“缺月”与“孤鸿”在表达这种感情方面的作用。

_______________________________________________________________

答案:(1)缺月:有望月无眠的意象,有月而缺,也有孤独伤感之义,借此侧面烘托了思想感情。(2)孤鸿:是托物言志,借孤鸿写自己。“惊起”写其惊恐不安,“有恨无人省”写幽怨无法说出的愁闷,不栖寒枝写无处安身的慌乱。总之诗人借孤鸿把自己当时不便也不好直言的心境形象贴切地表达出来。实际上是反映在政治上失意的孤独和寂寞。

13.阅读下面一首宋词,然后回答问题。(8分)

定风波苏轼

三月七日①沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸②且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

【注】①指宋神宗元丰五年(1082),这是作者贬谪黄州的第三年。②啸:撮口长啸,魏晋者常作此以示洒脱。

(1)古人评苏轼这首词时说,“足征是翁坦荡之怀,任天而动”且“能道眼前景,以曲笔直写胸臆”(郑文焯《手批东坡乐府》)。结合作品简要分析词人是如何“任天而动”的。(4分)

(2)古今不同读者对这首词的理解各异,有人认为这首词是“旷达人语”,也有人认为这首词是“归隐人语”。谈谈你对此的理解。(4分)

答案:(1)谓“任天而动”即自然景物引发、牵动人的主观情感。这首词表面写道中遇雨,雨过天晴遂又感春风,又见阳光;实指人生亦会遭遇突如其来的风雨(如政治生活的风浪),而这一切终会过去,不要把它们放在心上。这便是作者的“以曲笔直写胸臆”。(本题3分,答出“任天而动”的意思给1分,结合作品分析曲笔表意给2分。)(2)(示例一)风雨不定,依然“吟啸”与“徐行”;暂失鞍马,内心依然轻松;纵然是“蓑衣烟雨”,也可了此一生;在作者眼中,春风、朝阳终会有,风雨阴晴以及一切的如意不如意总会“归去”……由此可见这首词确是“旷达人语”。(示例二)隐居山林,“吟啸”“徐行”;视竹杖草鞋胜过鞍马品级;情愿蓑衣独钓,了此一生;在作者眼中,“归去”的生活中无所谓风雨阴晴……由此可见这首词确是“归隐人语”。(本题3分,能结合作品自圆其说即可给分。若认为“旷达人语”与“归隐人语”二者皆有,只要言之成理亦可。)

14.阅读下面一首宋词,回答问题。

定风波苏轼

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

注:这首词作于元丰五年(1082),此时苏轼被贬黄州。

(1)这首词,写眼前景,寓心中事,谈人生哲理。请结合词的上片,作简要赏析。(3分)

(2)比较“独钓寒江雪”的柳宗元和“悠然见南山”的陶渊明,谈谈本词主人公的形象特点。(3分)

答案:

(1)首句“莫听穿林打叶声”,只“莫听”二字便写出性情,穿林打叶声,既是眼前实景,又何尝不是作者在官场多遭打击的写照,“何妨”句是前一句的自然延伸,徐行又吟啸,增加了挑战色彩,“谁怕”就更见出作者坦荡胸怀。“一蓑烟雨任平生”,既豁达,又无奈。人生遭遇挫折,像遭遇风雨一样自然,不必害怕,顺其自然,“山头斜照”自有到来之时。

(2)“独钓寒江雪”的柳宗元,不畏严寒,不惧官场黑暗,傲然独立,突出的是“孤傲”;“悠然见南山”的陶渊明,不为五斗米折腰,体现出的是“淡泊”;而“一蓑烟雨任平生”的苏轼,面对挫折打击,能自我解脱,显示出的是“旷达”。

15.阅读下面的诗歌,然后回答问题。

八月十五日夜湓亭望月白居易

昔年八月十五夜,曲江池畔杏园边。今年八月十五夜,湓浦沙头水馆前。

西北望乡何处是,东南见月几回圆。昨风一吹无人会,今夜清光似往年。

【注】①此诗为作者被贬为江州司马后所作。②杏园:唐时朝廷举办庆宴的场所。

中秋月 苏轼

暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘。此生此夜不长好,明月明年何处看。

(1)两首诗都写到了中秋之月,但却有着不同的感慨,请简要说明两首诗分别表达了怎样的思想情感。

(2)请就《八月十五日夜湓亭望月》这首诗中运用的对比手法进行简要的分析。

答案:1.白诗:抒发被贬后面对与往昔相似的中秋明月而产生的愁闷(抑郁、惆怅、失落等)之情(或抒发了思乡之情、怀旧之情)。苏诗:面对不可永在的中秋美景,抒发了人生难料,前景未卜的感叹。

2.诗中将昔年与今年进行对比。具体表现为:①地点对比。去年中秋是在京城中的曲江池畔杏园边欢度的,今年中秋却是在被贬后湓江边度过。②情景对比。欢乐之景与冷清之景对比。③情感对比。乐情与哀情的对比:昔之乐游,今之苦叹;昔之欢快,今之愁苦。

16.阅读下面一首宋词,然后回答后面的问题。(8分)

江城子 苏轼

湖上与张先同赋,时闻弹筝。

凤凰山下雨初晴,水风清,晚霞明,一朵芙蕖,开过尚盈盈。何处飞来双白鹭,如有意,慕娉婷①。

忽闻江上弄哀筝,苦含情,遣谁听?烟敛云收,依约是湘灵②。欲待曲终寻问取,人不见,数峰青。

注:①娉婷:指美丽的弹筝女。②湘灵,用娥皇、女皇之典故。

(1)开头三小句写景,其主要作用是什么?(2分)

(2)上片运用多种修辞手法修辞手法描写弹筝女,请写出两种并作具体分析。(4分)

(3)下片最后三小句诗意味深长,试作简要评析。(2分)

答案:

(1)写美丽的山色湖光是为人物设置背景,使人物与自然景物相映成趣。或写山色湖光为人物出场交代背景,以景的美丽衬托人的美丽。(2分)

(2)比喻或双关(1分),“一朵芙蕖,开过尚盈盈”,写花的美丽轻盈,其实是借出水芙蓉比喻弹筝的美人,一语双关(1分);衬托(1分)“何处飞来双白鹭,如有意,慕娉婷”将白鹭人格化,以白鹭有意倾慕来衬托弹筝女的美丽(1分)。(共4分,若答出“拟人”也可得分)

(3)最后三小句采用欲擒故纵的手法,不仅没有写人,写音乐,反而写弹筝人已飘然远逝,(1分)只见青翠的山峰仍然静静地立在湖边,仿佛那哀怨的乐曲仍然荡漾在山间水际,萦绕在人的心头,言有尽而意无穷(1分)。(共2分,只要言之成理即可酌情得分)

爱华网

爱华网