有人说全诗只是抒写了作者走访好友李凝未遇这样一件寻常小事。就这一点就有人提出了质疑,诗中并没有明确提及诗人有无和好友李凝见面。我认为鲁莽得说走访好友未遇还是有失周全的,若说全诗传达出李凝幽居的寂静氛围还稍显严谨些。

诗人首联写“幽居”的远景:“少邻并”指周围没有人家;“草径”是杂草丛生的小路;“荒原”是荒芜的原野;这些景致既突出一个“幽”字,又点明了幽居主人的隐士身份。上句实写,下句虚写,含蓄巧妙。

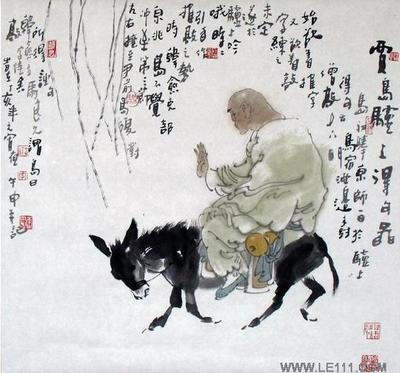

颔联写“幽居”的近景:“鸟宿”在高处,是静景;“僧敲”在低处,有动态,有音响;高低错落、动静结合的布景给人和谐之感。“推敲”两字还有这样的故事:据说,贾岛写此诗的时候,是骑在驴上,一边走一边用手比划着,在推敲两个字中进行构思,简直入了迷。不知不觉中竟然闯了当代理京兆尹的韩愈的仪仗队。韩愈不但没有怪罪他,他在得知贾岛在“推敲”中选择时,毫不犹豫地说,当然是用“敲”字好。贾岛也就采纳了韩愈的意见。历来的解释都认为韩愈的意见十分高明,用“敲”的声音来反衬出夜的寂静,与“幽居”的情景相一致,是一字师,十分精妙。

但历来的评论并不是一边倒的。

明清之际的大诗人大学者王夫之就表达了不同的意见。他在《姜斋诗话》中说:“‘僧敲月下门’,只是妄想揣摩,如说他人梦,纵令形容酷似,何尝毫发关心?知然者,以其沉吟‘推敲’二字,就他作想也。若即景会心,则或‘推’或‘敲’必居其一,因景因情,自然灵妙,何劳拟议哉?”王夫之认为,用“敲”还是“推”都是可以的,但其根据是“因景因情”。

在现代,也有人对“推敲”提出不同意见,这个人就是著名的美学家朱光潜。他在《咬文嚼字》一文中就认为用“推”胜过用“敲”:“古今人也都赞赏“敲”字比“推”字下得好。其实不仅是文字上的分别,同时也是意境上的分别。“推”固然显得鲁莽一点,但是它表示孤僧步月归寺,门原来是他自己掩的,于今他“推”。他须自掩自推,足见寺里只有他孤零零的一个和尚。在这冷寂的场合,他有兴致出来步月,兴尽而返,独往独来,自在无碍,他也自有一副胸襟气度。“敲”就显得拘礼些,也就显得寺里有人应门。他仿佛是乘月夜访友,他自己不甘寂寞,那寺里如果不是热闹场合,至少也有一些温暖的人情。比较起来,“敲”的空气没有“推”的那么冷寂。”

虽然不太认同朱光潜先生的立足点:“推”表示孤僧步月归寺,也不完全赞同 “敲”的空气没有“推”的那么冷寂。但大的方向来讲,我更能接受朱老先生的观点:“推”字更好。因为“推”更能体现李凝的隐士身份以及隐士本身的闲适淡薄,也更能突出李凝居所的“幽”。试想,若是用敲,虽显礼貌,却让人感觉门是关着的,让人感觉李凝与世隔绝、自我封闭,不喜被扰,并没有做到真正的淡泊明静。而推让人觉得门原来是虚掩的,平日李凝自掩自推,足见他的隐士形象。在这冷寂的场合,李凝独来独往,悠然自得,也不拒来访者,不免更凸显他的胸襟气度。

颈联是写回归路上所见。在一个空旷辽阔之地,放眼望去,远处天地相交,云石相接,更显出环境的自然恬淡,幽美迷人。

尾联抒情,点出主旨:“暂去”“还来”的期望,“不负”“幽期”的誓言,是诗人在面对友人幽居周围的幽美迷人景色之后,更增添对隐逸生活神往之情的体现。全诗的主旨自然而出,韵味深长。

诚如他人所说:诗中的草径、荒园、宿鸟、池树、野色、云根,无一不是寻常所见景物;闲居、敲门、过桥、暂去等等,无一不是寻常的行事。然而诗人偏于寻常处道出了人所未道之境界,语言质朴,冥契自然,而又韵味醇厚。

当然,这首诗是写什么的?是僧去访友还是僧自己去散步,还是作者夜行时恰巧看见的景象。其次是这个僧是不是作者?这些都有争议。历史上诗人贾岛到底怎么想的已经不得知了。个人认为这些并不重要,重要的是,诗人本人、本首诗以及诗中的一个语词给人们带来的绵绵无尽的审美享受与思考,带给人们丰富的人生体验。

爱华网

爱华网