定义及概述 核型是指染色体组在有丝分裂中期的表型, 是染色体数目、大小、形态特征的总和。在对染色体进行测量计算的基础上, 进行分组、排队、配对, 并进行形态分析的过程叫核型分析。将一个染色体组的全部染色体逐条按其特征画下来,再按长短、形态等特征排列起来的图称为核型模式图,它代表一个物种的核型模式。由于许多物种的各个染色体靠普通的制片染色方法不易精确地识别和区分,1968年以来发展起来的显带技术,即用各种特殊的处理和染色方法使各条染色体显示出各自的横纹特征(带型)的方法成为研究核型的有力工具。

核型及其各种带型是动物、植物、真菌在染色体水平上的表型。研究和比较各种动物、植物、真菌的核型和带型有助于对各个种、属、科的亲缘关系作出判断,揭示核型的进化过程和机制。此外,核型的研究又和人类自身利害密切相关,它的数目和结构的改变往往给人类带来遗传性疾病──染色体病;肿瘤细胞的核型分析已被应用于肿瘤的临床诊断、预后及药物疗效的观察;通过培养后的淋巴细胞或皮肤成纤维细胞的核型分析,可以对人的染色体病进行诊断,而对培养后的羊水中的胎儿脱屑细胞或胎盘绒毛膜细胞的核型分析则可用于对胎儿的性别和染色体病的产前诊断。

历史 核型一词首先由苏联学者T.A.列维茨基和JI.杰洛涅等在20世纪20年代提出。1952年美国细胞学家徐道觉首先采用低渗处理技术使细胞内的染色体分散而便于观察,以后秋水仙素的应用使增殖中的细胞停止于中期,从而便于获得大量供观察的中期分裂相,植物凝血素(简称PHA)刺激白细胞分裂的发现使以血培养方法观察动物与人的染色体成为可能。随着各种培养、制片、染色技术的改进使核型的研究进入了蓬勃发展的新阶段。1956年瑞典细胞遗传学家庄有兴等报告了人的染色体数是46而不是过去认为的48。1959年以后在人类中发现越来越多的各种各样的染色体异常。1960年4月在美国丹佛市召开的国际学术会议上对人的染色体分群和命名的术语、符号、方法等作了统一规定,在第五次国际人类遗传学会议上产生的人类染色体命名常务委员会又于1977年专门召开了会议进行修订,会后公布了《人类细胞遗传学命名国际体制(ISCN)(1978)》。1981年该委员会又公布了《人类细胞遗传学高分辨显带命名国际体制》,在1977年所制订的中期染色体带型命名规定的基础上提出了高分辨的晚前期和早中期染色体带型命名规定和模式图。这些规定目前为世界各国学者所普遍采用。

方法 核型研究所用的材料或是自然条件下活体中正在旺盛分裂的细胞(如植物的根尖、嫩叶、茎尖等细胞,以及动物的胚胎细胞、骨髓细胞、睾丸中的精原细胞等)或是离体培养的旺盛分裂的细胞。植物细胞一般不经低渗处理,如需经低渗处理则需用酶溶去细胞壁。动物细胞则往往经低渗处理后再行固定、染色。

常用的显带技术所显示的带有Q带、G带、C带、R带、T带等。

Q带技术即喹吖因荧光染色技术,是1968年瑞典细胞化学家T.O.卡斯珀松建立的,所显示的是中期染色体经氮芥喹吖因或双盐酸喹吖因染色后在紫外线照射下所呈现的明亮的荧光带,这些区带相当于DNA分子中A:T碱基对成分丰富的部分。

G带即吉姆萨带,是将处于分裂中期的细胞经过胰酶或碱、热、尿素、去污剂等处理后再经吉姆萨染料染色后所呈现的区带。

C 带又称着丝粒异染色质带,是着丝粒邻近的异染色质部分。C带技术是M.L.帕多等于1970年建立的。

R带由B.迪特里约于1971年所首创,是中期染色体不经盐酸水解或胰酶处理,只在磷酸缓冲液中保温处理后就用吉姆萨等染料染色后所呈现的区带,也是G带染色后的带间不着色区,所以又称反带。

T带又称端粒带,是染色体的端粒部位经吖啶橙染色后所呈现的区带,典型的T带呈绿色,由B.迪特里约1973年首先报道。

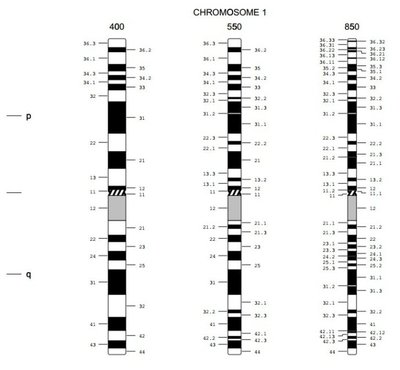

染色体银染法系用硝酸银(AgNO3)使染色体上的核仁形成区部位呈现黑色的一种特殊染色法。1975年以来,美国细胞遗传学家J.J.尤尼斯等又建立了高分辨显带法,方法是先用氨甲喋呤使细胞分裂同步化,然后用秋水酰胺进行短时间的处理,使出现大量晚前期和早中期的分裂相。在这样处理过的人的早中期细胞的染色体组中可以看到555~842条带。在晚前期细胞中可以看到843~1256条带,而已往在中期染色体上只能观察到320~554条带。后来又用放线菌素D作用于DNA合成后期(G2期)的细胞以阻碍染色体浓缩时特殊蛋白质与染色体的结合,从而使染色体更为细长,使所显示的带纹多达5000条。这样就可以更精确地观察染色体的各种变异,甚至在各种生物的正常个体细胞中也可以看到染色体的各种区带的宽窄、位置等存在着一些变化,这些变化被称为带的多态现象。

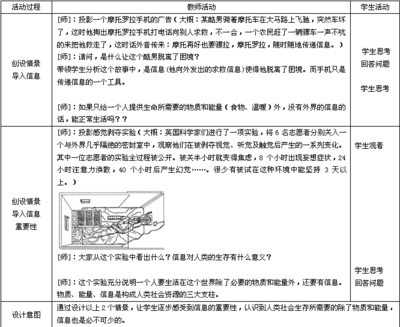

人类染色体命名符号与核型式 《人类细胞遗传学命名国际体制(ISCN)(1978)》中的命名符号:

A、B、C、D、E、F、G染色体群的符号

1~22 常染色体的顺序号

X、Y 性染色体

/ 嵌合体或异源嵌合体的不同细胞系之间的分隔

符号

+ 增加

- 丢失

→ 从→到

: 断裂

∷ 断裂和重接

( ) ( )内为结构改变的染色体

? 染色体或其结构的鉴别有疑问

; 在涉及两个以上染色体的结构重排中用来分隔染色体或染色体区段的符号

= 总数为

() 用于区别同源染色体

* 作为×号用,其前是母本,其后是父本。

AⅠ(first meiotic anaphase) 减数分裂Ⅰ后期

AⅡ(second meiotic anaphase) 减数分裂Ⅱ后期

ace(acentric fragment) 无着丝粒断片

b(break) 断裂

cen(centromere) 着丝粒

chi(chimera) 异源嵌合体

cs(chromosome) 染色体

ct(chromatid) 染色单体

cx(complex) (染色体)群

del(deletion) 缺失

der(derivative chromosome) 衍生染色体

dia(diakinesis) 浓缩期

dic(dicentric) 双着丝粒

dip(diplotene) 双线(期)

dir(direct) 直接(分裂)

dis(distal) 远端

dit(dictyotene) 核网(期)

dmin(double minute) 双微小体

dup(duplication) 重复

e(exchange) 互换

end(endoreduplication) 内复制

f(fragment) 断片

fem(female) 女性

g(gap) 裂隙

h(secondary constriction) 副缢痕(或次缢痕)

i(isochromosome) 等臂染色体

ins(insertion) 插入

inv(inversion) 倒位

lep(leptotene)细线(期)

MⅠ(first meiotic metaphase) 减数分裂Ⅰ中期

MⅡ(second meiotic metaphase) 减数分裂Ⅱ中期

mal(male) 男性

mar(marker chromosome) 标记染色体

mat(maternal origin) 来自母亲

med(median) 中央

min(minute) 微小体

mn(modal number) 众数

mos(mosaic) 嵌合体

oom(oogonial metaphase) 卵原细胞中期

p(short arm of chromosome) 染色体短臂

PⅠ(first meiotic prophase) 减数分裂Ⅰ前期

pac(pachytene) 粗线(期)

pat(paternal origin) 来自父亲

pcc(premature chromosomecondensation) 染色体提前浓缩

Ph(Philadelphia chromosome) 费城染色体

prx(proximal) 近端

psu(pseudo) 假

prz(pulverization) 粉碎

q(long arm of chromosome)染色体长臂

qr(qua lriradial) 四射体

r(ring chromosome) 环状染色体

rcp(reciprocal) 相互(易位)

rea(rearrangement) 重排

rec(recombinant chromosome) 重组染色体

rob(Robertsonian translocation)罗伯逊易位

s(satellite) 随体

SCE(sister chromatid exchange) 姐妹染色单体互换

sdl(sub-line,side line) 亚系、旁系

sl(stem line) 干系

spm(spermatogonial metaphase) 精原细胞中期

t(translocation) 易位

tan(tandem translocation) 衔接易位

ter(terminal,end of chromosome)末端、染色体端部

tr(triradial) 三射体

tri(tricentric) 三着丝粒

var(variable chromosome region)染色体可变区

xma(ta)[chiasma(ta)]交叉

zyg(zygotene) 偶线(期)

在用核型式描述一个核型时,第一项是染色体总数(包括性染色体),然后是一个逗号,最后是性染色体。下面是一些核型式的举例:

46,XX 正常女性;

46,XY 正常男性;

45,X 特纳氏综合征(Turner's syndrome);

47,XXY 克氏综合征(Klinefelter's syndrome);

47,XY,+21 男性21三体;

47,XX,+21女性,21三体;

47,XY,+21/46,XY男性,21三体细胞和正常细胞的镶嵌体;

46,XY,del(4)(p14)男性,第4号染色体短臂末端缺失,缺失的断裂点发生在短臂的p14带上;

46,XX,dup(5p)女性,第5号染色体短臂片段重复;

45,XY,-13,-15,t(13q;14q)男性,第13号染色体的罗伯逊平衡易位,核型显示正常的第13号和第14号染色体缺失;#这个没看明白

46,XY,t(11;22)(q23;q22)男性,第11号与第22号染色体之间相互平衡易位;断裂点在第11号染色体长臂的q23区带和第22号染色体长臂的q22区带上;

46,XX,inv(3)(p21;q13) 第3号染色体的倒位,从p21延伸至q13;由于它包含着丝粒,所以是周着丝粒倒位;

46,X,r(X) 女性,有一个正常的X染色体和一个环状X染色体;

46,X,i(xq)女性,有一个正常的X染色体,和一个X染色体长臂的等臂染色体;

46,XY,1q+ 具46条染色体的男性,第1号染色体长臂延长;

chi46,XX/46,XY具有XX和XY细胞系的异源嵌合体;

46,XX,t(Xq+;16p-) 具46条染色体的女性,X染色体长臂与第16号染色体短臂之间相互易位(X染色体长臂延长,16号染色体短臂缺失);

46,XX,del(1)(pter→q21∷q31→qter) 具有46条染色体的女性,1号染色体长臂上1q21和1q31带间断裂和重接,这些带间的片段缺失。

46,XY,ins(X)(p11.4;q13.3q21.2) 具有46条染色体的男性,X染色体长臂q13.3-q21.2插入到断臂p11.4。

染色体带纹及命名

人类染色体是以几届国际会议的结果予以命名的(1960的Denver会议,1963年的伦敦会议,1966年的芝加哥会议,1975年巴黎会议,1977年stockholm会议,1994年Memphis会议)。1995年细胞遗传学标准委员会修改了自1985到1991年所发表的文件,把他们编撰成一个册子,名为《人类细胞遗传学国际命名体制》,常简称ISCN1995。

显带是一类分带技术,是一种方法学。是把染色体标本经过特殊处理后染色,使染色体有深、浅或明、暗的区别带。

一般常作的G带技术在人类染色体的单倍体中仅能观察到320条带纹,这对于一些染色体细微结构异常的识别是不够的。近年来,另加某些药物如胸腺嘧啶核苷、BrdU等阻止染色体收缩,并用有丝分裂抑制剂秋水仙素或秋水酰胺低浓度短时间处理,结果就能得大量晚前期、前中期和早中期的有丝分裂图象。这样在人类染色体的单倍体带纹数可增加到400条、550条和850条,甚至可达1200~2000条之多。这对于进一步研究较细小的染色体缺陷和基因定位,具有重大意义。

对染色体带型的识别和命名是从染色体上的着丝粒开始的。在显带染色体标本上,一条染色体被着丝粒分为短臂(p)和长臂(q);两臂均由一系列染色深和染色浅的带所构成,不存在带间区。不论在长臂或短臂中,都可以依照明显的形态特征(如着丝粒、明显的深染带或浅染带)作界标,分为几个区。每区中可以包括若干个带。区和带以号序命名,从着丝粒两侧的带开始,作为第1区第1号带,向两臂远端延伸,依次编为2区、3区等第一区内也依次编为1号带、2号带……例如下图中的1号染色体的短臂(p)包括三个区:1区有3条带,2区有2条带,3区有6条带长臂(q)包括4个区:1区有2条带,2区有5条带,3区有2条带,4区有4条带。定为界标的染色带就作为下一个区的1号带。每一个染色体带的命名,由连续书写的符号组成。例如,1q32表示为第1号染色体长臂的第3区2号带。如果一个带又分成若干亚带(即高分辨带),则在带号之后加小数点,再书写亚带的编号。亚带也由着丝粒向远端依次编号,如1p36.2表示第1号染色体短臂的第3区6号带中的第2号亚带。如果亚带又再细分,则在原亚带编号后再加数字,不需再加标点,例如1p36.21。请注意这些数字并非十进位的字,只是带型符号。

参考:

http://www.doc88.com/p-381499578049.html

http://baike.baidu.com/view/136727.htm

http://grace.dxyer.cn/5003_23784/

http://wenku.baidu.com/view/7593b51bfc4ffe473368abf9.html

爱华网

爱华网