星期二,晴

雾中

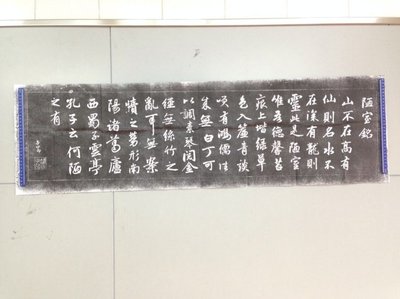

赫尔曼·黑塞

在雾中散步真是奇妙!

一木一石都很孤独,

没有一棵树看到别棵树,

棵棵都很孤独。

当我生活得开朗之时,

我在世上有很多友人;

如今,由于大雾弥漫,

再也看不到任何人。

确实,不认识黑暗的人,

决不能称为明智之士,

难摆脱的黑暗悄悄地

把他跟一切人隔离。

在雾中散步真是奇妙!

人生就是孑然孤独的样子。独处。

没有一个人了解别人,

人人都很孤独。

(钱春绮译)

应该说,这首诗的主题是明确的,因此,一般来说都不难进行作品赏析,但往往不诉诸诗艺。像海氏对特拉克《冬夜》的诠释已抵达诗意层面,这个诗意是分析出来的,但也是文本提供的。其分析的路径也就是诗艺的可习得部分,像赋比兴一样不能神秘化。这里,花农也不想神秘化黑塞的诗艺,就以《雾中》这首诗为炫技的个案分析,仍然作为推崇而存在。首先,诗人的哲思与哲人的哲思不同。然而,这不是说不能兼有两种身份,就文本呈现而言,即使哲人做诗,也要按着诗是什么的规定去操作,而不应该是别的。哲学用哲学的语言说。那诗用诗的语言——让形象说话,这也是不赞同在诗中用思辨的理由。可以拿希姆博尔斯卡《在赫拉克利特的河流里》为证。《雾中》的哲思是让哲人也思过了,克尔恺廓尔思过了,尼采思过了,才到黑塞写这个孤独,一直到弗洛姆的《逃避自由》,为什么逃避啊?裴多菲不是有诗句说:/若为自由故,两者皆可抛/吗?结果是自由到疏离得孤独,而孤独太可怕了。有时,疏离被看作现代性的一个特征,其实,疏离是带有普遍性的,这从泰戈尔《情人的礼物》可知,诗人思过世界上最遥远的距离了,这个距离陷在雾中——/人人都很孤独/。既然哲人都思过了,那诗人还写个什么呢?虽然哲人思过了,但《雾中》仍然作为推崇而存在,那要看诗得够不够。是的,当读到特朗斯特罗姆的诗,可能对其造句至为推崇,相比之下,可能要从黑塞那里移开一下,是不是就不推崇了?那要看诗得够不够,应该说,《雾中》诗得已很够了,因而,仍然作为推崇而存在。其次,黑塞一起笔就写/在雾中散步真是奇妙/,这是在赋一件事,但没有就此展开叙事,也避免了拖沓。而是在赋的基础上用比,其中,雾与黑暗是相似之比,而雾、黑暗与开朗是相反之比,充满了生活的辩证法。特别是,由自然而人生,是究天人之际,是云雨没有很好地形成,/如今,由于大雾弥漫/再也看不到任何人/。这可以理解为对真诚的诉求,然而,当人人都以隐私来自保,为真诚外罩一层迷雾而存在,又不能给透明以指责的权力。人的本真存在无非如此。如果不表露,没有人敢说可以读脑,头脑风暴法的前提是表露,是拨云见日或云开雾霁的过程。再次,可以说在雾中也是起兴,兴即象,这个似乎比象征指向更大一些,比如,雾隐喻了误会,就像扑克牌中的5被解释成误会,但兴起的是一种宏观的笼罩,使得整首诗都笼罩在雾象之中,请问雾都象什么呢?那除了云雨没有很好地形成、误会之外,还可以隐喻很多很多,卡尔·桑德堡的《雾与猫》不就提到雾中还有一只猫吗?由雾到猫,再由猫到雾,诗意因此而延宕开去,谁读都有自己的一种理解,但都面对了诗文本,而不是别的什么,比如:梦呓之类。相比之下,《雾中》的主题已退为幕布背景,就是说,不能简单地把雾理解为孤独的条件,孤独是必然的,只能说雾凸显了它。问题是如果不是哲人,不用思辨,那么,诗人应该怎样地呈现这个主题,而不全然为了这个主题而影响诗艺,这倒是诗高手应该思索的。《在雾中》,这个雾可以看作先言他物,而写孤独则是引起的所咏之词,这就是兴的手法。最后,也许有人会说,这不是用国画的技法分析油画吗?这里,花农还真是说了赋比兴,不过,仍有一点不难发现,/在雾中散步真是奇妙/出现了两次,第二次就是复沓,也完成了复沓,有些诗是重复了不止两次,而这个复沓的手法在《诗经》中更是比比皆是,关于这个诗艺,黑塞是要取得什么呢?节奏。一个诗人可以不懂音乐,但必须懂节奏,这是完全可以习得的。《在雾中》拿捏得很好,因为世界的诗艺通于赋比兴。

):图书城/接之http://book.ifeng.com/fukan/detail_2014_08/14/141932_0.shtml

爱华网

爱华网