《了不起的盖茨比》是20世纪美国著名作家菲茨吉拉德的代表作。书中描述了出身贫寒的盖茨比如何历尽艰辛不择手段地攫取财富最终从一个穷光蛋变成人们心中的“了不起”的豪富,却又如何苦苦追求初恋时由于贫穷而失去的情人的故事再现了美国20世纪爵士乐时代”的社会揭示了“美国梦”的诱惑和破灭。书中文字短小精悍,结构错落有致并以典型的场面和行动、简洁、抒情的语言和形象为读者提供了一部饱含韵味、极富美感的“最为动人的美国悲剧”。是一切希望了解美国社会与文化、提高英语理解与写作的人们必读的生动教材。

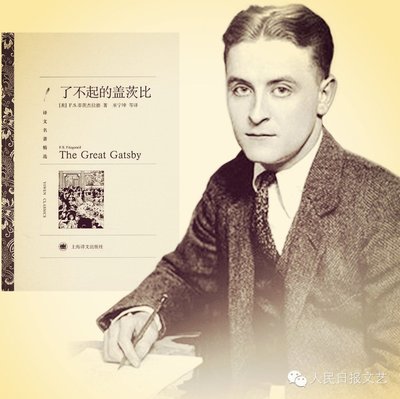

作者简介 · · · · · ·

弗.司各特.菲茨杰拉德(1896-1940)的一生是短暂的,他的创作生涯充其量不过二十年,但他却留下了四部长篇小说和一百六十多篇短篇小说,使其成为二十世纪最重要的美国小说家之一。其小说《了不起的盖茨比》为他奠定了在美国现代文学史上的地位。这部小说描述的是一代人对逝去了的美国梦的追寻,即战前田园式的生活,盖茨比想通过自己的努力达到,可“他哪里晓得这个梦想已经落到他身后了”。司.菲兹杰拉德是美国被称作“迷惘的一代”的代表作家之一,本作品是决定他文学地位的代表作。成名作为《人间天堂》。

《了不起的盖茨比》作品赏析

《了不起的盖茨比》不论在思想还是在艺术方面都是菲茨杰拉德最优秀的作品。在这部作品中,美国梦的幻灭这一主题通过完美的艺术形式表现出来。

小说有一个叫涅克·卡拉威的青年商人叙述。涅克在纽约学做股票生意,住在长岛。他有一个邻居叫盖茨比,生活豪华阔绰,天天举行宴会灯火辉煌,宾朋满座,但本人却不大露面。大家觉得他是个神秘人物,尤其对他钱财来路颇有猜疑。一天涅克应邀参加宴会,受到盖茨比热情款待。原来盖茨比在战争期间结识了涅克的表妹苔西,两人相爱,但他没钱,娶不起她,苔西后来嫁给了有钱的汤姆,他们婚后的生活并不愉快,汤姆另有所欢。战争结束后盖茨比通过非法买卖,积累了大量财富,他天天举行宴会是为了吸引苔西,宴请涅克为的是搭线。通过涅克的安排,盖茨比于苔西会面,重温旧梦。汤姆知道后十分妒忌,一次与他争吵起来,盖茨比希望苔西公开与汤姆决裂,谁知苔西听了汤姆揭露盖茨比真相后,害怕离开富裕的汤姆失去安全感,临阵胆怯,没有表示鲜明的态度。争吵后,苔西情绪紧张疯狂开车,压死了汤姆的情妇玛特尔。盖茨比为保护苔西愿意承担开车的责任。玛特尔的丈夫威尔逊开枪打死了盖茨比。涅克为盖茨比举行葬礼时,过去的座上座上客一个也不来,汤姆夫妇连一束花也不送,葬礼落的凄凉黯淡。事后,涅克才知道,原来汤姆在暗中挑唆威尔逊,致使盖茨比惨死。涅克看透了有钱人的心术,不愿意再同汤姆夫妇来往,离开纽约,返回中西部老家。

这部作品对于美国上层社会的谴责是明显的:汤姆妒忌﹑自私﹑专横﹑残忍,是作者心目中的富翁形象。菲茨杰拉德虽然不是从贫富对立的角度去揭露有产者,但批评同样是中肯的:

不顾别人,乱七八糟。他们不顾别人,汤姆和苔西——他们砸烂了东西,撞死了人,然后去享用他们的钱……叫别人去收拾残局。

菲茨杰拉德最敏感的是上层社会的优越感,这不是上层社会过来的人是不可能观察到的。他收在《所有悲伤的年轻人》(All the SadYoung Men,1926)这部短篇小说集里有一个短篇,题名《富家子弟》,其中有一段常被人引用的描述:

我告诉你有钱的人是怎么回事。他们跟你我不同。他们自小就有钱,享受惯了,这给他们带来一些特点,我们坚强的地方他们软弱,我们深信不疑的地方,他们玩世不恭,这个情况不是生来有钱的人,很难了解。他们在内心深处以为他们比我们高明,因为我们得自己寻找生活的补偿和庇护。就是他们深入到我们的世界里来,或者地位降低到我们的下面,他们还是自以为他们比我们高明。他们与你我不同。

汤姆就是这样的有产者。作为特权阶级的一分子,他认为享有特权是天经地义,为了保卫他的特权,他可以使用一切手段,包括暗算和陷害。正如菲茨杰拉德所指出的由于根深蒂固,他们的本性是很难改变的。

作者同情来自社会下层的盖茨比。他的追求和失败标志着美国理想的幻灭。理想幻灭是二十世纪以来美国文学中的一个传统主题。所谓美国理想,美国梦,是资产阶级制造的神话。据说在美国“机会均等”,人人有“成功”的希望,这是“美国例外论”的翻版。头一个揭穿谎言的是德莱塞。在他看来,美国“痛苦和肮脏太多,机会均等甚少”,他反对文学作品专写“甜蜜﹑成功﹑美好和善良”,着力描写生活的“粗卤﹑庸俗﹑残酷和可怕”,所以他的嘉丽妹妹挤进上层社会﹑实现她理想之后深切的感到理想的空虚。接着,伊迪丝·华顿在《快乐之家》中形象地指出道德清白的人分享不到上层社会的珠光宝气。杰克·伦敦更进一步指出上层社会的空虚,也即是美国理想的虚妄。他笔下的马丁·伊顿对一切文明物质都觉得反感,只有用自杀才能表现他的深刻绝望。与《了不起的盖茨比》同年问世的《美国的悲剧》在某种意义上讲也是富裕的美国梦的幻灭。一批又一批的极端个人主义者和犯罪分子是怎样产生的?德莱塞回答:向上怕“这场凶残的斗争“是在人们的”幻想支配下“进行的,也就是说,他们是美国梦的牺牲者。

《了不起的盖茨比》与德莱塞﹑华顿和伦敦笔下向上爬的人物不同,他更富于浪漫主义的理想。他并不稀罕豪华的生活,一切物质文明对他来说都是身外之物,随时可以抛却,他珍爱的是上层社会中的那种“纯洁的爱情”。他为了爱情,或者说为了理想中的爱情,从社会的低层苦斗上来,牺牲了自己的一切。所以,这个人物形象的意味超越了对上层社会的一般的批评:他的追求与毁灭更富有悲剧性。在他的心目中,苔西象征着美国上流社会一切美好的方面;在他的回忆中,他同苔西的初恋是人间的仙境。他花了大量的钱财,用尽了毕生的精力虚构了一个美丽的世界,这里描一下,那里添一笔,把他能想到的优美的色彩统统加上去。理想是越来越美了,但离开现实越来越远。在实际生活中,苔西不过是一个庸俗的资产阶级小姐,她没有思想,没有情操,百无聊赖,以享乐为人生的最高目标。她操心的是“今天下午做什么消遣,明天下午做什么消遣?这三十年的下午做什么消遣?”她虽然爱盖茨比,但更爱汤姆稳固的地位和百万家产。盖茨比为她而死,她竟一走了事,不敢向任何人承认她是真正的肇事者。她缺乏最起码的真诚,她的一切感情已转化为冷冰冰的金钱。盖茨比用毕生的精力建造起来的理想居然贡献给这美丽的躯壳,这才是盖茨比的悲剧。造成悲剧的原因是:盖茨比至死没有醒悟过来,在他所憧憬的上层社会里,一切崇高的精神都已荡然无存。

这部小说的艺术表现是完整的。作者克服了早期作品的内涵不深﹑典型化提炼不够等弱点,达到集中﹑洗练﹑含蓄,而且张弛有度。他描写的人物是印象式的,不以具体﹑逼真的描绘见长,却善于捕捉人物的精神特征,例如对那个盘剥盖茨比的犹太人,涅克的印象是“一个身子小脑袋大﹑塌鼻子的犹太人抬起头来看着我,两只鼻孔里满是茂盛的毛。过了一会儿,我才在昏暗的灯光下面发现他的两只小眼睛”。——令人厌恶的形象跃然纸上。为了增强印象的效果,菲茨杰拉德喜欢使用富于想象的比喻。例如苔西的声音这样富于“魅力”,使得“你耳朵也随着声音上下起伏,好象她每一句话都由音符组成,好象你此生再也听不到这样的演奏”,而这样美妙的声音又是“充满了钱”,“丁零当啷的钱”。苔西收敛笑容时,“光彩从她脸上渐渐褪去,每一寸光采都走得依依不舍,好象孩子们不情愿离开那愉快的黄昏街头。”在菲茨杰拉德眼里,舞池里姑娘们的美丽脸庞“好比一片片残落的玫瑰花瓣,随着悲伤的乐曲在在舞池里飘东飘西,”。这些传神之笔本身也就是一首首短诗,诱发读者的联想,把他们引进一首首诗的意境。也许正是在这个意义之上,有人把《了不起的盖茨比》说成是艾略特《荒原》的散文版。

这些比喻并不是形式主义的追求,其中包含双重感情层次:有褒有贬,有赞有毁,作者常用的手法是,赞许于表,讥讽于里,如前文引用的对苔西声音笑貌的描写。这些写法是由作者的“双重看法”(doublevision)决定的。所谓“双重看法”,是指作者把自己不同的两种看法统一在一部作品之中,以达到某种效果。菲茨杰拉德认为,一个作家“是否具有第一流的才能”,要看他能否“在同一时间里容纳互相矛盾的看法,而且照样思索下去,不受影响。”这是说,作家看待现实不能满足于表面,要有更深一层的观察,这样才能传达出弦外之音。所以《了不起的盖茨比》在爱情描写的字里行间里隐藏着一股哀伤的细流,透露出作者对于美国梦想的失望。表现在人物形象上是故事叙述这涅克和主人公盖茨比之间的相通和差异。涅克是冷静的,清醒的,理智地观察周围发生的事情;盖茨比是热烈的,浪漫的,在幻想里过日子。涅克“既在事内又在事外”,对盖茨比先是猜疑,再是同情,最后由衷地对盖茨比说“他们都是混蛋!他们没有一个比得上你。”但就是他和盖茨比合二为一的时候,他也保持着清醒的头脑,认定盖茨比的空中楼阁必定倒塌。涅克临动身返回老家的那天晚上,来到沙滩,最后一次凭吊盖茨比的故居。他追溯美国梦的历史渊源,想象“当年荷兰水手怎样眺望到这片林木葱葱的新大陆”,接着想起:

盖茨比头一次认出对岸苔西那盏绿灯的时候,一定十分惊异。他千里迢迢来到这片绿色的草地,他的梦想似乎近在眼前,一伸手就能抓到。他不懂,这个梦早已丢在他身后,丢在纽约市外空漠无闻的地方。丢在共和国一望无际﹑黑夜漫漫的四野之中。

盖茨比的信念就在那盏绿灯上,那是未来的仙境,虽然它一年一年地往后退去。从前我们让他滑了过去,但是没关系——从今天起我们更快一点,手伸得更远一点……总有一天早晨——

我们就这样往前赶,好比逆水行舟,被浪头不断的冲了回来。

这种又融合又有距离的表现方法使得蕴藏在形象里的思想感情具有多种层次,不同的读者可以有不同的体会,不同的时代会做出不同的解释。批评家闷发现了菲茨杰拉德的这个秘密,有的指出,他“有一种稀有的能力能够经验到浪漫的原始情感,然而在半小时之后,又能用讽刺的眼光进行客观的分析。”麦·考利把这个论点形象化,说他写的小说“象是他亲身参加的一场舞会”,自己翩翩起舞,同“最漂亮的姑娘跳着探戈”,同时“他又站在舞厅外面,象一个从中西部来的小男孩,鼻子贴在舞厅的玻璃窗上,向里张望,心里嘀咕这门票要多少钱一张……”。

爱华网

爱华网