作者:王宁,蒲琳,彭建,姚慧琳,李婷婷,高静,陈雪,范俊,陈礼权,牛腾飞,黄萍

2010220 王宁

礼貌原则在女性语言中特点

一、引 言

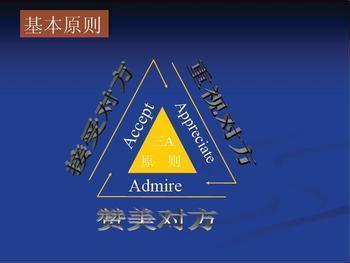

礼貌原则(politeness principle)是语用学最为关注的话题之一。为了解决格赖斯(H·P·Grace)提出的合作原则(cooperative principle)所不能解决的会话含义问题, 英国语言学家利奇( GeoffreyLeech)提出了礼貌原则。礼貌原则是有效的语言交际的重要保障。是否遵守礼貌原则,对交际的成败有很大的影响。礼貌原则(PolitenessPrinciple) 即说话者相信自己所表达的话语对听话者礼貌程度最大而不礼貌程度最小。礼貌准则(Maxims ofPoliteness) 包括: (1) 策略准则( Tact maxim);(2) 宽宏准( Generositymaxim);(3) 赞扬准则(Approbation maxim); ( 4) 谦虚准则(Modesty Maxim);(5)赞同准则(Agreement maxim);(6) 同情准则(Sympathy maxim)。

在对礼貌原则的遵守中,女性表现出较男性更大的优势。女性比男性更喜欢也更善于使用礼貌语言,从而使交际顺利进行。而且女性的礼貌遵守方面也表现出了其特有的特点。

二、礼貌原则在女性语言中特点

1、温柔得体

温柔得体体现了会话的礼貌原则中的策略准则和宽宏准则。策略准则和宽宏准则是言语交际中概括性很高的会话原则,因此也是语用学的重要准则,它要求双方言语交际必须尽量多为他人着想。体现在言语里,就是必须真实,恰如其分,不言过其实,从而使交际能顺利进行并获得最佳效果。因此,得体准则和慷慨准则受交际对象、交际者的语言修养、交际的具体情境、社会文化规范等因素的制约,体现在异性会话中,就是说话时尽量做到:

1).语气委婉。女性交谈多语气婉转、客气、含蓄、充分尊重对方的面子。为了温柔得体,女性说话选词时多注意词语的感染力,根据表达的需要,可适当选用一些具有强烈感情色彩和形象色彩的形容词和动词,在对语中,可适当插进一些感叹词和摹声词,对自己所诉说的事物或事件尽力描绘,着意渲染自己的主观情感,感染对方。

2).语调温柔。女孩子更喜欢使用带有“行不行”“好吗”等情态动词的句子来建议别人去做某事而避免使用生硬的祈使句了来发出命令,同时,还使用“也许”、“大概”等副词来减弱命令的语气。语调是以声传意、以声传情的重要方式。对话人说的每一句话,在表意的同时,也把语调的高低、语速的快慢、语音的轻重、音量的大小、语气的徐疾等具体形态直接展现在听者面前。语气语调是一种带有个人色彩的、动态的、诉诸人的听觉的语言。女性温柔的语气语调给人的是友好的愿望和美好的情感,同样可以作为交际中的润滑剂畅通交际渠道。

3).女性不习惯使用诅咒语和禁忌语。对于交际过程中那些有较强进攻性的言语行为,男性和女性的看法相去甚远。女性倾向于把这些言语行为看作是针对对方的不友好表现,是对正常交谈的破坏,因而对此多持否定态度。女性倾向于把这些言语行为看作是针对个人的不友好的行为,是粗鲁无礼的表现,是对正常交谈的破坏。因此女性总是本能地采取回避策略,较少地使用诅咒语和禁忌语。诅咒语和禁忌语的使用受说话场合(正式和非正式)、言语交际者的文化素养和道德修养以及受教育程度高低有关,从性别角度讲,女性不愿意使用用此类不文雅词语从客观上适合了时代的发展和社会的进步。

2、求同合作准则

在同情准则方面,有关研究表明,早在童年时代,男性就学会了抽象思维,并且重视行为。而女性更倾向于具体思维,更重视情感与他人的关系。在人们的印象中,大部分女性的既定性原型为“情感型”,她们的情感较男性脆弱、外露,因此她常通过自己的言语来表达自己与对方之间的共同的心情,如喜、怒、哀、乐等,并且比男性更直接,做到喜他人之喜,忧他人之忧,以求交际双方的心理平衡,使自己的在言语交际中处于有利位置。

1).和谐的交谈。总的说来,女性在交谈中表现得比较合作,通常是大家轮流讲,人人都有说话机会,很少发生个别人长时间占据发言权的情况。开始讲话时,女性倾向于明确提及前面别人已经说过的,并尽量将自己要说的与之相联系,比较注意保持交谈的连贯与顺畅。因此,她们往往会围绕同一个话题谈上较长时间,话题转换较为缓慢。说话过程中女性比较注意听者的反应与参与,交谈中的女性会很自然得找到生活中各种各样的“共聚点”。

2).谦逊的倾听。当别人说话时,女性常有较积极的反应,不时地用“唉”、“对”等表示自己在注意倾听,还间或对说话内容发出感叹、予以评论或提出问题。她们很少打断别人的说话,即使打断,一般都要带上一句道歉的话。如果要表述不同意见,说话也比较委婉,犹豫、含糊之处较多,很少直接向别人的看法提出挑战。相比之下,男性在交谈中常表现出较强的竞争性,倾向于由自己来控制话题的选择与说话的机会,不肯轻易向别人让出发言权。

3).不打断话题。研究发现,无论是成年人还是青少年,男性打断女性说话的比女性打断男性的要多得多。这样,女性获得的说话机会时常会因为男性频繁的“侵犯”而丧失。有调查还显示,当自己说话被人打断时,女性比男性更多地以沉默相对,沉默的时间往往也比男性更长。毫无疑问,这种差异只会加剧交际过程中男女之间的“不均衡”状态。交谈中,尤其是对方说话过程中,女性一般提问较多,其目的常常是表示自己对谈话确有兴趣,在注意倾听,使对方谈话的兴致得以保持。也就是说,女性把提问当做维系与推进交际的一种策略。男性则不同,他们提问较少,如果提问,主要是想获取信息。因此,除非确有必要,男性很少向对方(特别是女性)提问。所以,女性常常认为这是男性对交谈缺乏热情与兴趣的表现;反过来,女性不时地提问则可能被男性视为对自己说话的干扰。在两性会话中,女性并不像在同性会话中那样使用衔接,这说明女性很留意不去打断男性的话,而是耐心等待着他们把话说完。一般来说,在两性会话中,女性更多的是扮演听话人的角色,她们不去打断别人的话,而是不停地作出应答去鼓励别人讲话,男性似乎会话理解成一种竞争,其目标是成为讲话人,这表明他们的会话策略令他们不论什么时候都尽可能努力抓住机会成为讲话人,男性似乎并不喜欢保持沉默,这不可避免地导致两性会话中,男性要比女性健谈得多。

3、谦虚赞扬准则

1). 女性喜欢说客气话。

交际中,我们发现女性比男性更愿意对别人提供善意的帮助,无论是在帮助别人还是在受到别人帮助之后,都尽量说一些客气的话,夸大别人对自己带来的方便和好处,充分考虑到对方的面子,以获得对方自己的好感。由此可见,女性比男性更注意得体准则和慷慨准则,从而使言语交际得以顺利进行。生活中女性几乎都很注意寒暄与问候。这种寒喧一般没有什么表义作用。可能在某些男性看来是“废话”。但它起一种感情交流的作用,显示出语言交际的沟通作用而不只是信息传递。见面时问一声“您好”本身并不要求回答,即使回答、双方也不计较和追究其内容的真假,一般用恰如其分的语调和表情、体态表示礼貌,从而达到融洽关系的目的。

2). 女性喜欢使用恭维语。

在日常言语交际中,女性善于较频繁地使用恭维语来表达对他人的积极评价、羡慕、鼓励、欣赏和感激等,以满足对方正面面子的需求,同时也较多地受到别人的恭维。另外,在两性交际中,女性在心理上通常把自己摆在劣势位置,在言语行为上表现为:力求言语礼貌和建立平等或一致性关系。这种交际中的不平衡心理势必使得女性受到平衡心理倾向这一动力的驱使,而特别注重使用标准语体和文雅语言,力图通过言语来建立并达到同男性一方的“平等”,融洽同男性之间的关系,使自己处于有利地位,从而使交际得以顺利向前发展。所以,在实际中,女性更喜欢自觉地遵守礼貌原则,也更善于使用礼貌语言。

三、性别差异语言风格的文化内涵

语言是社会的产物,又是对社会的折射,透过两性交际言语中所表现出来的性别差异,我们可以看出男女性别文化差异。世界上绝大多数文化传统,民族习惯认为,女性应该和善、温柔、讲礼貌,并富于情感。男性应该坚定、沉着、能吃苦耐劳。男女在语言发展过程中逐渐习得了符合自己性别身份的话语。语言运用上的性别差异很明显。诚然,这些差异有生物因素的影响,但更多的受到社会、心理等因素的影响。由于男女各自具有不同的性别原型,男女在言语交际中的表现亦迥然不同,各具特色。女性在言语交际中,能忠实地遵守会话的一般原则,更多地追求言语上的平等,心理上的平衡,关系上的和谐,以寻求交际双方之间的共同点和一致性。我们可以说,女性更注意礼貌语言的使用,往往采取“积极合作”的态度,努力维系和推进交际,以建立和谐的关系为目的,同时也注重情感交流。这种礼貌因素以具体可感的语言形式补充着女性文化的语言风格,发展着社会文化,推动着社会文明。了解女性在交际中的不同风格及交际语的优势,可以消除语言中性别不平等现象以及性别差异带来的交际失误。

参考文献

[1] 何兆熊.新编语用学概要[M]上海:上海外语教育出版社, 20001

[2] 白解红.性别语言文化与语用研究[M].长沙:湖南教育出版社,2000.

[3] 赵蓉辉.语言与性别研究综述[J].外语研究,1993,(3) .

[4] 汪清洁.论英语中性别语言差异性[J].河南:河南理工大学学报,2006,(7) .

[5] 杨映春.论女性语言特点及语言的性别歧视[J].嘉应大学学报, 1998,(1)

[6] 孙汝建.性别与语言[M]. 南京:江苏教育出版社,1997.

[7] 王家锋. 女性话语的风格[ J ] . 重庆职业技术学院学报,2007,( 1 ) .

2010022 牛腾飞 语用学第九次作业

一、为什么中国历来强调礼、义、仁、智、信?

“三纲五常”一直以来被作为中国封建社会道德体系基本核心。“仁、义、礼、

智、信”即我们所谓的“五常”。它是指导人们举止行为的常理,不可以违背和搞乱。①“仁”是指爱人,也即,仁者爱人,仁是有爱心,也是指“人道”的意思。②“义”是指个人应承担的合理的社会责任和家庭责任。③“礼”是指道德约束,也即:顺序、标准、合适、法则、规矩的意思。它的意义是为了达到“义”而对个人行为起规范的作用。④“智”是指知识、智慧的意思。⑤“信”是指信任、信誉、诚信。意思是说作为个人必须要讲“信”,因为诚信是做人处事的底线,这个底线千万不能突破。

1.礼、义、仁、智、信的提出及其发展演变

“五常”作为一种道德原则、规范的内容,它渊源于先秦时代的孔子,孔子

曾提出了礼、义、仁、智等伦理道德观念;在孔子的基础之上,孟子又进而提出“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”的“五伦道德规范”;董仲舒进一步发挥成为“五常之道”,董认为“五常”是“三纲”的具体化,是处理君臣、父子、夫妻、上下尊卑关系的基本法则。

2.“五常”对封建社会的作用

(1)维护封建社会尊卑贵贱的等级序列

“五常”说强调的是处理这种人伦关系的道德准则,其核心只有一个,那就是确立和维护法定的封建社会尊卑贵贱的等级序列,由此强调等级的不可逾越;社会各个方面的关系,不再是相互、相对的,而是依附的、绝对的,只有卑者、下者对尊者、上者的服从敬顺,不见了尊者、上者所应承担的道德责任与义务。对这一政治伦理原则,封建时代的正统思想家,都毫无例外地拥护它并围绕着它来思维。他们逐渐把汉代以来流行的纲常观念推向绝对化、神圣化,并使之深入广布于人心,从而使之成为中国封建社会(尤其是后期)人伦关系的基本的行为准则与道德规范。封建统治者尽管极力宣扬“三纲五常”,但他们主要是要求卑者、下者遵循。

(2)稳定封建时代的传统社会和专制政治

作为封建社会道德准则的三纲五常,对封建时代的传统社会和专制政治起到了稳定作用,中国封建社会因此长期延续。但是,到了封建社会后期,随着封建社会的没落和衰败,三纲五常逐渐凝固和僵化。它的束缚人们思想和行动的精神枷锁的负面作用更加突出。明清时代,许多进步的思想家对三纲五常开始进行批判。经过新文化运动和五四运动的洗礼,三纲五常逐渐失去了对社会的影响力。

(3)塑造中华民族

“五常”对于塑造中华民族性格起到了积极作用,如重视主观意志力量,注重气节、品德,自我节制、发奋立志,强调人的社会责任和历史使命。

3.“五常”在现代社会的积极意义

(1)仁——在当代社会应由爱自己,爱家人,推己及人,推广到爱每一个人,爱祖国,爱人民,爱社会,爱人类,爱一切可爱之人之物之事,对生活充满热情,对他人充满爱心,这正是社会和谐的基础。

(2)义、礼——在当今社会应做到严于律己,宽以待人,控制物欲,重义轻利,这是形成清正廉洁的社会氛围的道德内趋力。

(3)智——个人必须通过不断的学习来充实自我,要具备丰富的知识,追求拥有智慧,在知识经济的时代更需要我们有渊博的知识和睿智的智慧,来应对社会日新月异的发展对个人的能力要求,使我们能在纷繁复杂的社会中明辨是非去伪存真,正确抉择。

(4)信——同时在现实中不管是人际交往还是商业活动,只有我们自己讲诚信,守信用,才能得到别人的信任,才能营造整个社会的诚信氛围,而和谐的社会必定是诚信的社会。

参考文献:

1.刘钟华.三纲五常的管见 [J].山东文学,2007,(9).

2.李君惠.略论“三纲五常”的形成和影响 [J].文化透视,2010,(3).

3.http://baike.baidu.com/view/16468.htm

二、从“元春省亲”中看礼貌问题

礼貌原则作为社会广泛使用的交际手段,它的内涵,方略,所涵盖的准则等

众多方面可能会因不同的文化而存在差异。顾曰国先生在《礼貌、语用与文化》[1] (P497~510)一文中分析了汉文化的礼貌持征,归纳了五个礼貌准则,而不同于英国语言学家Leech 根据英语文化的特征列举了六条礼貌原则。

1.顾曰国先生的礼貌准则

顾曰国先生在《礼貌、语用与文化》[1] (P498~504)一文中以汉文化为背景归纳了中国人普遍遵循的五个礼貌准则。五个准则互相渗透, 互为制约,其中贬己尊人是最富有中国文化特色的礼貌现象。

(1) “自卑与尊人”与贬己尊人准则;

(2) “上下有义, 贵贱有分, 长幼有等”与称呼准则;

(3) “彬彬有礼”与文雅准则;

(4) “脸”“面子”与求同准则;

(5) “有德者必有言”与德言行准则。

2. Leech的礼貌准则

英国语言学家Leech[2] (P105~107)根据英国文化的特点列举了六条礼貌原则。其中,“得体准则” (即策略准则) 是人们交际时最经常采用的准则。

(1) 策略准则又称得体准则(Tact maxim) 。尽量减少他人付出的代价, 尽量增大对他人的益处。

(2) 慷慨准则(Generosity maxim) 。尽量减少对自己的益处, 尽量增大自己付出的代价。

(3) 赞扬准则(Approbation maxim) 。尽量缩小对他人的批评, 尽量增强对他人的赞扬。

(4) 谦虚准则(Modesty maxim)。尽量缩小对自己的标榜, 尽量夸大对自己的批评。

(5) 赞同准则(Agreement maxim) 。尽量缩小与他人的不同意见, 尽量夸大与他人的相同意见。

(6)同情准则(Sympathy maxim) 。尽量缩小对他人的厌恶, 尽量扩大对他人的同情。

3. “元春省亲”中所蕴含的“上下有义, 贵贱有分,长幼有等”与称呼准则

在中国封建文化中,每个人在社会中都有固定身分、权力、义务、责任荣誉、面子大小和行为, 做什么, 不做什么都取决于这一固定的身份,否则就行不正,言不顺, 不被认同。其中称呼语就记录了这种相对固定的差序格局。

《红楼梦》第18 回元春省亲时与其父贾政之对话: [元妃] 又向其父说道: “田舍之家, 齑监布帛, 得遂天伦之乐。今虽富贵,骨肉分离, 终无意趣。”贾政亦含泪启道: “臣草莽寒门, 鸠群鸦属之中, 岂意徵凤鸾之瑞。今贵人上赐天恩, 下昭祖德,⋯⋯惟朝乾夕惕, 忠于厥职。伏愿我君万岁千秋, 乃天下苍生之福也。贵妃切弗以政夫妇残年为念, 更祈自加珍爱,唯勤慎肃恭以侍上,庶不负上眷顾隆恩也。”

贾政与元春虽系父女, 但元春因“侍上”而贵为妃, 故贾政自称“臣”, 所担之职为“厥职”,自喻为“鸠”,“鸦”;称女儿为“贵人”、“贵妃”,此即不同的身份角色要求不同的礼貌语言。

Rager Brown 和Marguerite Ford 把美国英语中的称呼形式划分为三类, 即: 相互称名; 相互称职衔、姓;一方称名, 另一方称职称衔、姓[3] 。在操英语的国家中, 小辈可直呼长辈之名, 关系密切的学生可直呼老师之名,同事也通常以名相称, 但在中国, 若有一位女士叫陈莉, 敢称她“莉莉”或“莉”的人必定与她有血缘关系或关系极为亲密。

但汉语的称呼语系统要复杂得多, 顾曰国[1] (P500) 将称呼语系统归纳为(1)职务名称(如局长、主席、厂长) (2) 职称名称(如教授、总工程师)(3) 职业名称(如美容师、医生、老师) (4)礼貌标记(敬语有您、师傅、先生、女士、阁下、姓+ 老等; 同事语有全名、姓、名) (5) 人名(全名、姓、名) (6)亲属语(爷爷、奶奶、爸爸、妈妈等) 。其次, 我们可以这样讲“医生, 我今天头疼”“老师, 这是我的作业”,“王经理,这封传真是给你的”, 但不可以说“泥瓦工, 你好”或“谢谢你, 清洁工”, 这是因为实际交际中因职务高低, 职业地位的不同,熟悉程度的不同等因素的影响, 称呼都会有所改变。故汉语称呼远比英语中的称呼复杂。而且这些称呼很多在英语中是不正确的。

4.小结

受语境社会因素的约束, 在一定的语境中显得礼貌的话语, 在另一语境中可能显得不够礼貌,也可能显得过分礼貌”。这就体现了跨文化交际中礼貌准则的灵活性。需要交际双方根据交际的需要选择适当的礼貌策略,使交际有效顺利地进行。

参考文献:

[1] 顾曰国.礼貌、语用和文化[ C] 1 胡文仲编, 文化与交际[ M ] 上海: 外研社,

1994. 497~5101

[2] Leech, G. N. Principles of Pragmatics [M] .London : Longman, 1983 , 105~1071

[3] 曹春春.礼貌准则与语用失误[J ] 外语学刊, 1998 , (2) : 691

礼行天下

2010008陈礼权2010级一班

一、“礼”的由来与解释

中国素来讲“仁义礼智(志)信”,“仁义礼智信”为儒家“五常”,孔子提出“仁、义、礼”,孟子延伸为“仁、义、礼、智”,董仲舒扩充为“仁、义、礼、智、信”,后称“五常”。这“五常”贯穿于中华伦理的发展中,成为中国价值体系中的最核心因素。

孔子曾将“智仁勇”称为“三达德”,又将“仁义礼”组成一个系统,曰:“仁者人(爱人)也,亲亲为大;义者宜也,尊贤为大;亲亲之杀,尊贤之等,礼所生焉。”仁以爱人为核心,义以尊贤为核心,礼就是对仁和义的具体规定。

孟子在仁义礼之外加入“智”,构成四德或四端,曰:“仁之实事亲(亲亲)是也;义之实从兄(尊长)是也;礼之实节文斯二者是也;智之实,知斯二者弗去(背离)是也。”

孟子对“礼”的解释:孟子在其论著中提到仁义礼智,并崇尚“性善说”。孟子曰:“恭敬之心,礼也。”(《孟子·告子上》)

其他对“礼”的解释:

何谓礼?

礼者,示人以曲也。己弯腰则人高,对他人即为有礼。因此敬人即为礼。古之礼,示人如弯曲的谷物也。只有结满谷物的谷穗才会弯下头,礼之精要在于曲。

二、为什么不论朝代、党派都将礼貌看得如此重要?

中国号称礼义之邦,自古以来就非常重视礼貌的问题。我们平时常常说到的“礼貌”,指的是人们在与他人交往过程中应当遵守礼仪和规范,包括交往、交际中应有的程序、方式、容貌、风度和言谈等等方面的具体要求。“礼貌”不是“客套”,讲究相互尊重、表里如一。

在中国古代,“礼”指敬神,引申为恭敬。如《左传·僖公二十六年》:“(重耳)及郑,郑文公亦不礼焉。”“貌”指容色和顺。《论语·乡党》:“(孔子)见冕者与瞽者,虽亵必以貌。”“礼貌”即指对人恭敬、仪容和顺,简称“礼”。

在古代社会,礼是典章制度、礼节仪式和道德行为规范的总称。历代统治阶级及其思想家,为巩固、维护社会等级秩序,都赋予“礼”重要的伦理内容,“礼”也是立身为人的重要标准。孔子说:“不学礼,无以立。”要求人们对于有害于社会等级秩序的非礼之举,不要看,不要听,不要讲,不要做,即“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。要人们按照礼的要求,严格地约束自己的言行。

管仲最早提出把礼作为最高道德准则。他把“礼义廉耻”定为“国之四维”,而“礼”列为四维之首。后来,管仲学派把礼看成一种等级秩序,对不同社会地位的人分别提出不同的礼貌(道德)要求:“为人君者,中正而无私;为人臣者,忠信而不党;为人父者,慈惠以教;为人子者,孝悌以肃;为人兄者,宽裕以诲;为人弟者,比顺以敬;为人夫者,敦蒙以固;为人妻者,劝勉以贞。”(《管子·五辅》)

礼(貌)因此成了中国文化中最根本的道德范畴。在几千年的教化过程中,国人潜移默化地形成了把有礼貌作为待人接物重要原则的习惯,衡量一举一动是否得当的标准常常就是“礼貌”。

讲“礼貌”是人类文明发展的结晶,反映了人与人之间相互尊重、友好合作的关系,有助于避免和减少一些不必要的个人冲突。倡导人们养成讲“礼貌”的好习惯,也是当今建设和谐社会的一个前提和重要保证。

三、礼貌无国界、超民族?

“礼貌”的最基本要求古今中外都是共通的,即待人诚恳、和善,谦恭而有分寸。不同的国家、民族,不同的时代、社会对礼貌的要求是不尽相同的。在有的地方被认为礼貌的言行在另一个地方却可能被认为不合适。

(一)礼貌原则具有中西民族性

由于不同文化的差异导致了表现礼貌的语言手段以及对礼貌的判断标准不同,研究者们逐渐认识到:生搬硬套按照某一文化背景构筑的礼貌原则,或是按自己的礼貌准则去衡量另一文化中人们的行为表现都必然会遇到各种问题。不同的民族对礼貌的理解也不同,所遵循的礼貌原则和评判方式也相差甚远。如果只按照某一文化的标准来使用礼貌用语或衡量另一文化中人们的言语行为,往往就会导致交际失败。[1]一个民族的文化相异于另一个民族的文化最关键的地方是思维方式,因为一个民族的典型思维方式往往是一切精神文明产生的基础。纵观中西传统文化思维方式,它们的差异集中体现在整体的思维定势和个体的思维定势及群体取向和个人主义取向。何兆熊认为,西方文化中的礼貌是指向理想的个人自主性,而汉语文化中的礼貌是指向理想的社会同一性,这是中西方礼貌内涵差异的本质特征[2]。中华民族有机整体的思维定势是基于“天人合一”的宇宙观和哲学基础之上。“天人合一”观,这种圆式思维模式不仅成为中国文化的终极指向,也为中华民族思想意识上追求整体、笼统、综合和知觉上注重直觉打上深深的烙印。在西方文化中,天人相分、二者对立,认为人与自然、物质与精神、人与神乃至世界万物都是二元对立,一切二分的,强调事物只有在与个体的对立中才能存在。人只有个体自由,个人奋斗,不断探索世界和未知才可以自足。因而西方人是线性思维(也称演绎思维),重分析、重逻辑、求准确、崇拜个人主义,追求自由和差异[3]。西方的个人主义观念强烈,在他们看来,个人奋斗是通向成功的唯一途径。“Godhelpsthose who helpthemselves”正是这一观念的写照。因此,与个人有关的一切都应被尊重。由于礼貌原则具有这样的民族性,中西方评价礼貌的标准、认识礼貌的方式则不同,在中国人眼里被认为礼貌的言语行为在西方人(主要指英美人)看来却可能是不礼貌的。

(二)礼貌原则的民族性在社会中的几种表现

1.在招呼上的表现。中国人碰到熟人最常用的打招呼用语莫过于“吃饭了吗”、“去哪呀”或者是直接称呼对方,如“侯老师”。西方人对此很不理解,他们认为问吃没吃饭是认为他们没钱吃饭,问去哪里是对个人隐私的侵犯,因此他们的反应可能会是“It’snone of yourbusiness”。直接称呼又让他们误以为你有事相求,自然得到的答复是“yes?”了。他们打招呼经常是“Goodmorning”,“How areyou”等。两个中国人第一次见面时很自然地询问对方的年龄、事业、婚姻状况、子女情况、收入等,表现出对人的关心,这种话语会使人感到温暖,人情味十足,因为这些言语行为是群体取向、重关系的中国文化的必要组成部分。但如果你无所顾忌地向西方人问这些问题,就会被认为没有教养或冒昧无礼貌。个人主义取向的西方人一般以天气情况、体育、书刊、国家及地区新闻等为大众话题,他们认为询问私人问题是对隐私的窥探。隐私权是西方人极为重视的概念。这种思想渗透到他们生活中的各个方面,包括日常交谈。

2.在表扬语上的表现。中国人在受到称赞时习惯使用否认的方式,如“哪里,哪里”、“过奖了”、“不敢当”、“差远了”、“这是我应该做的”。然而在西方文化中这种答辞往往被看作虚伪、缺乏自信的表现,使西方人感到自己的话被直言否决而认为中国人不讲礼貌。在说英语的人看来,这明显地违反了礼貌原则中的一致准则。西方人士喜欢把“Thankyou”挂在嘴上。由于他们信奉成功必须自己创造,在受到别人赞扬时,自信的回答也就不足为怪了。中国人对于个人主义的理解与西方人大相径庭,是指“一切从个人出发,把个人利益放在集体利益之上,只顾自己、不顾别人的错误思想”。汉文化主张个人服从集体,认为个人力量微薄,成功必须靠大家一起努力,因此,在受到表扬时习惯否认自己的成绩。而西方入认为,欣然接受对方的赞扬可以避免损害对方的积极面子,因而是礼貌的。在西方文化谦虚准则中,人们通常采取转移或降低对方的赞美而不是直言否定对方。汉文化交际者听到赞美后往往贬尊人,而西方人尊人却不贬己。

3.在称谓上的表现。中西方在称谓方式上是不相同的。在西方,称呼语的使用有两种范畴:对等式称呼(reciprocaladdress form)和非对等式称呼(nonreciprocal addressform)。这两种类型的称呼语在使用时受到“权势”和“平等”(Power andSolidarity)等社会因素的影响。当说话双方社会权势对等时,双方选择相同的称呼语。如:头衔+姓氏;而在双方地位不对等时,一方使用正式的称呼语时,另一方则会选择非正式的称呼方式,例如直呼其名。不仅年龄相近的人之间这样称呼,年龄悬殊的人之间也这样称呼,没有不尊重对方的意思。可以听到孩子叫年长的人约翰、罗伯特、海伦等,甚至孩子对父母或祖父母也可以这样称呼,社会地位不同的人也是这样的。此外,亲密程度和性别也会成为影响称呼方式的因素。在中国文化中,中国人“贬己尊人”的礼貌原则在称呼语中体现得淋漓尽致。中国经历了漫长的封建社会,一些观念免不了会影响到现代社会。在中国封建社会,等级观念森严,“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”,这体现到称呼上,晚辈绝不可直呼长辈姓名。受社会结构及血缘、宗族等社会关系的影响,称呼语的使用表现出一种权势趋向。人们常在姓或名的前或后加某些词缀,如老李、小王等等,以便充分照顾到对方的积极面子,体现出和谐融洽的人际关系。此外,另一种称呼现象更为独特,这就是人们习惯用表示血亲关系的名词去称呼非亲属,如邻里、好友,把比自己年长的非亲属称为爷爷、奶奶、叔叔、嫂子;把和自己相仿或比自己年幼的非亲属称为哥哥、姐姐或弟弟、妹妹等。这正是汉文化中集体主义思想的一种体现,而该现象在西方文化背景下是令人吃惊而难以接受的。

[1]贾玉新.跨文化交际[M].上海:上海外语教育出版社。1997.

[2]何兆熊.新编语用学概要[M].上海:上海外语教育出版社。2000.

[3]梁晓辉.从交际失败个案看合作原则与礼貌原则的解释性[J].国际关系学院学报,2006,(5).

彭建 2010228

礼貌语言的层级性表达

摘要:本文简介了中外学者关于礼貌问题的礼貌研究,并讨论了在汉文化下礼貌语言的层级性表达可试行性方式,提出了如何借用掌握词汇量的方式标准来掌握礼貌语言的表达,进而为礼貌语言的表达划定其大致的层级性。

关键词:礼貌语言;礼貌的层级性;礼貌语言的表达

1. 引言

我们认为礼貌主要的是人对人的一种态度和情感。它可以是说话人或作者对他的接受者(包实时的听众,读者以及作者所描绘的人物)的一种情感,比如喜欢、热爱、关心或愤怒、讨厌、不满等,也可以是他们对其接受者的行为或人品的一种态度,如赞扬、热心、钦佩或厌恶、鄙夷、诅咒等。能使发话人实现这些情感和态度的形式是多种多样的,如身势语中的一个眼神(赞许、鄙视等),一种面部表情(赞扬的微笑、讽刺的嘲笑等),或是发话者特地与接受者保持某种距离来谈话(表示热情的近距离、表示冷漠的较远距离等)。然而,语言依然是实现这些情感和态度的主要形式。由于不同的语言承载着不同的文化,而语言本身又有其特异性,因此为实现同一情感和态度所使用的语言形式在各种文化中是有异同的。另一方面,同一语言形式的功能作用在不同的文化中也是难以保持同样的价值的。礼貌是人与人交际时必不可少的一种现象,然而对于礼貌的概念,不同的学者却有着不同的看法。Grundy(1995)认为,蕴含着说话者和受话者之间最为恰当的关系的语言功能可称作语言礼貌。也有学者把礼貌当作是一种目的和手段,或者是一种社会行为的规范和准则,甚至更详细点说,是为降低人类交往中潜在的矛盾和冲突而设置的一种人类交往体系(何自然,1995;Fraser,1990;Lakeoff,1990)。尽管关于“礼貌”的概念各学者众说纷纭,然而著名学者Leech却提出了有关语言使用的普遍性适用原则,但其是否真正能在全世界不同的文化背景下都能适用却又遭到了一些学者的质疑。贾玉新(1997)认为,Leech提出的礼貌原则乃至其涵盖的准则和实施方略都可能因文化而异。至少,中国社会中人们遵循的礼貌原则,无论在其内涵、方略等方面都与Leech提出的礼貌原则有所迥异。因为其所在文化环境不一样。因而,本文试图只在汉文化的大背景下,所设计的种种场合是在中华文化这个大环境之下的。为我国的礼貌语言的表达划定其大致的层级性,并借助有关对于词汇界定的方式来对我国的礼貌表达给予一些较为明确的界定。

2. 关于礼貌的理论研究

对于礼貌的理论研究一直是语用学的一个热点,学者们对礼貌原则,礼貌策略,面子理论等各抒己见,

其形成的主要理论有以下一些:

2.1 莱可夫的礼貌规则

莱可夫(Lakoff,1973)描述了三种不同的、说话人可以遵守的礼貌规则(politenessrules)即

a.不要强求于人。它适合于交际双方权势和地位不均等的场合,比如:领导和下属之间。强求于人就意味着违背对方行事的意愿,反之就尊重了对方的意愿;b.给对方留有余地,它适合于交际双方权利和地位平等,但在社交关系不很密切的场合,比如火车上邻座的两个陌生人之间,给对方留有余地意味着提供选择的机会,即让听话人自己作决定(接受或拒绝等);c.增进相互之间的友情。它适用于好友、亲密朋友、甚至恋人之间,目的是为了增进交际双方的友情或友谊。

2.2 布朗和列文森的礼貌与面子观

布朗和列文森(Brown &Levinson,1987)系统的阐述了他们的礼貌理论。该理论实际上包括了三个基本概念:面子(face)、威胁面子的行为(facethreateningacts)以及礼貌策略。他们认为面子就是指每个人意欲为自己争取的公众的自我形象,并进一步把面子分成了正面面子和负面面子两种。前者指的是希望得到别人的赞同和喜欢,后者指的是不希望别人强加于自己,即自己的行为不受别人的阻碍。而每个人的面子可能会受到某些行为的威胁,如命令、建议或提议等。他们把这样的行为称为“威胁面子的行为”因而,说话人就应该在说话时考虑自己的言语行为在多大程度上会强求对方,在此基础上,说话人才能决定采用何种礼貌策略或手段。继而,他们又把礼貌策略分为:(1)直接性策略;(2)正面礼貌策略;(3)负面礼貌策略;(4)间接性策略;(5)放弃实施威胁面子的行为。

2.3 利奇的礼貌原则

礼貌原则的提出解释了合作原则无法解释的问题,为说话人为什么要故意违反合作原则的某条次则找

到了答案。利奇把礼貌原则划分为六类,每类包括一条准则和两条次则。

1. 得体准则(Tact Maxim):减少表达有损于他人的观点

(1)尽量少让别人吃亏;

(2)尽量多让别人受益。

2. 慷慨准则(Generosity Maxim):减少表达利己的观点。

(1)尽量少使自己受益;

(2)尽量多让自己吃亏。

3. 赞誉准则(Approbation Maxim):减少表达对他人的贬损。

(1)尽量少贬低别人;

(2)尽量多赞誉别人。

4. 谦逊准则(Modesty Maxim):减少对自己的表扬。

(1)尽量少赞誉自己;

(2)尽量多贬低自己。

5. 一致准则(Agreement Maxim):减少自己与别人在观点上的不一致。

(1)尽量减少双方的分歧;

(2)尽量增加双方的一致。

6. 同情准则(Sympathy Maxim):减少自己与他人在感情上的对立。

(1)尽量减少双方的反感;

(2)尽量增加双方的同情。

那么笔者认为,这里面的“尽量”有一定的模糊性,即什么程度才是合适的什么程度才不至于太过,因为我们有“过分谦虚等于骄傲”这一类的熟语,也就是说尽量也是应该有一个限定的。顾曰国认为礼貌言语行为有两层意义:一是在内容上礼貌,二是在表达方式上礼貌。他根据中国文化的特点,提出了以下五条准则:(1)贬己尊人准则;(2)称呼准则;(3)文雅准则;(4)求同准则;(5)德、言、行准则。

3. 对于礼貌语言的层级性表达的探索

对于“礼”的论述,各国学者皆有不同的看法,然而“礼”也是一个动态变化的过程。号称礼仪之邦

的中国,其“礼”的深邃涵义和体现从古至今也颇为不同。在汉文化背景下的今天,一个孩子呱呱坠地,

便接受了一个家庭的“礼”的教育,上了小学,便又自然而然地接受了学校的“礼”的熏陶,在他幼小的

心灵里便知道“讲文明”、“懂礼貌”、礼貌待人等基本的礼貌语言和表达方式,但他无法解释为什么这么说比那么说会更有礼貌,也无法具体地上升到理论层面上来解释其中的子丑寅卯。这也正是许多学者正在讨论的语言的层级性问题。如何确定礼貌的程度及级别,究竟什么样的礼貌语言表达哪个层级的礼貌至今还没有一个统一的标准。在我国,对初中生和高中生在词汇量习得的方面有着较为明确的规定,并在习得的难度上也有着基本词汇习得、高级词汇习得等之分。大学校园里炙手可热的英语专业四级词汇、非英语专业六级词汇、GRE词汇等词汇手册也是屡见不鲜。那么我们是否可以这样理解:在习得了哪一层级水平的词汇后,知道其表层意义、深层意义、基本固定短语搭配等,再在真实的语境中能够得体地应用,或通过社会上一定权威的等级考试,如:英语专业八级考试等之后,将大部分习得的词汇内化为学习者自身的知识,我们就说其已大致习得了这一层级的词汇,其语言运用表达的知识水平也相应地达到了这一等级。因而笔者认为,我们能否将对于词汇的这种等级界定方式也应用于我国礼貌表达的界定上来,把礼貌语言的表达分为若干层级,习得了哪一层级的礼貌语言的表达,并能得体地应用,我们便认为其礼貌达到了某一层级。黄镇定、李清娇(2005)从心理层面上考虑礼貌问题,把礼貌概念分成了从“肯定性礼貌”(即感到愉快和受益)到“否定性礼貌”(即感到不快和受损),把礼貌概念共分成了五个层级。本文也借用其“肯定性礼貌”和“否定性礼貌”的概念对礼貌进行分类,与之不同的是——进行礼貌语言表达的分类。

(1)A:你昨儿个管我借的杂志,我给你带过来了。

B:哎呀,太好了!谢谢你啊!

(2)A:王师傅,你看我这后车带又没气了。

B:你先放这吧,我一会儿给你看看。

像对话(1)中这样的“太好了”、“谢谢你啊”这种日常礼貌用语,如:“对不起”、“请”、“走好”等;还有像对话(2)中“王师傅”这样的日常称呼语,如“李老师”、“孙主任”、“老王”等,我们不妨统称为“肯定性礼貌”中的“汉文化下的基本礼貌语言表达”。

(3) A:他怎么长那样呀,也太难看了点吧。

B:难看是难看了点,不过,人还是不错的。

(4) A:兄弟,几年不见,在哪发财呀?

B:发什么财,只不过是做了点小买卖。

对话(3)中,B的话语先是肯定了A的话“难看是难看了点”,而后话锋一转,“不过,人还是不错的”。

这也是许多学者提到的“求同准则”。先肯定对方的话,拉近说话人与听话人的距离,再提出自己的看法。

对话(4)中,B的答句明显体现了中国人这种谦虚的品质。又如学生甲和学生乙,在给老师感谢信中分别

写到“老师,谢谢您的教导,使我明白了很多道理”;“老师,很感谢您说的那一番话,使我明白了很多道理”。这里的“教导”显然要比“那一番话”的表达要更为敬重。徐盛恒(1992)认为不同色彩的同义词的选择,也可以表示不同程度的客气或敬重。因而这一层级礼貌语言表达就显得包罗万象,它涵盖了顾曰国(1992)提出的“求同准则”、“贬己尊人准则”的礼貌语言表达,又包含了表达“肯定性礼貌”中的对于不同色彩的同义词的选择,同时也涉及到了汉文化下中国人特有的思维方式和对于道德观念等的行为准绳。我们不妨把其称之为“汉文化下的包罗万象的礼貌语言表达”。当然,这一表达也是较难习得和全面掌握的。

(5)外籍教师:你的书法写得真漂亮!中国学生:哪里哪里。

(6)外国留学生:晚上我们开party,你也来吧。中国学生:不太好吧,这太麻烦了。

对话(5)中,中国学生的适切回答应为“谢谢”,因为在西方文化中对别人的赞美要给予感谢,而中

国学生因意识不到这种文化的差异而回答“哪里哪里”,这就会让外籍教师感到很气愤,“难道是我的鉴赏力有问题吗!”进而交际也无法进行下去。对话(6)中,对于外国友人的邀请,中国学生只要做出肯定或否定的答复即可,“好的,我会准时到的”或“抱歉,我今晚还有别的事情要做”,若像对话(6)中那样回答,外国留学生会觉得丈二的和尚摸不着头脑,不知道中国学生到底是来还是不来。因而,对于有关跨文化交际方面的礼貌,涉及到东西方文化差异的,需要语用移情的礼貌语言表达,我们不妨称之为“跨文化下的礼貌语言表达”。而对于直接拒绝别人的话语,如“把你的笔记借我看看”,“不借!”等这些直接涵盖说话人不同意、抱怨、批评、劝告、建议、提醒等的言语应归为“否定性礼貌语言表达”中“汉文化下一般不礼貌的语言表达”这一层级。而对于汉文化下很不礼貌的语言表达,如“滚!狗娘养的!”等表示警告、威胁、藐视、侮辱等这些通常来讲伤害了听话人某一思想感情或违反了道德规范的语言应归为“否定性礼貌语言表达”中“汉文化下很不礼貌的语言表达”这一层级。相应的“跨文化下的不礼貌语言表达”则包含像上文对话(5)、(6)中这种没有考虑到东西方文化差异的语言表达方式。

4. 结束语

本文在国外学者对礼貌问题的研究基础上,试用对于词汇界定的方式为礼貌语言的表达给予层级性的界定,分为六个层级:“肯定性礼貌语言表达”包括“跨文化下的礼貌语言表达”和“汉文化下的包罗万象的礼貌语言表达”和“汉文化下的基本礼貌语言表达”;“否定性礼貌语言表达”包括“汉文化下一般不礼貌的语言表达”、“汉文化下很不礼貌的语言表达”和“跨文化下的不礼貌语言表达”。它们之间显然应具有如下的递次关系:肯定性礼貌语言表达→否定性礼貌语言表达:跨文化下的礼貌语言表达→汉文化下的包罗万象的礼貌语言表达→汉文化下的基本礼貌语言表达→汉文化下一般不礼貌的语言表达→汉文化下很不礼貌语言表达→跨文化下的不礼貌语言表达。当然,对于礼貌的语言表达我们可以分为这样的层级,但这种礼貌的语言表达适合在什么样的语境和场合下应用,应用得是否得体、是否恰到好处;对听话人和说话人来讲,怎样才算是习得了这样的一种礼貌语言的表达以及有什么样的评判标准等等问题,还有待于进一步商榷和研究。

参考文献:

Brown & Levinson, Stephen.Politeness: Some universals in language usage. Cambridge :Cambridge University Press.

Grundy, P. 1995. Doing pragmatics. New York: OxfordUniversity Press.

Leech, Geoffrey. 1983. Principles of pragmatic.London: Longman.

顾曰国. 礼貌、语用与文化[J]. 外语教学与研究,1992(4).

何自然. 语用学与英语学习[M]. 上海:上海外语教育出版社,1995.

黄振定,李清娇. 礼貌语言的层级性[J]. 外语与外语教学,2005(1).

贾玉新. 跨文化交际学[M]. 上海:上海外语教育出版社,1997.

唐志钦. 礼貌级别的判定层级[J]. 邵阳学院学报,2005(3).

姚慧琳第10次作业2010012

礼貌原则研究评述

摘要:在本文中作者论述了两个问题。其一,语用学领域里礼貌原则的研究历史及现状,讨论礼貌原则研究中存在的问题。其二,。Leech认为人们在会话中常常在违反合作原则的同时遵守礼貌原则。本文作者通过自身收集的生活实例,证明人们违反合作原则并非都是出于礼貌的心理。

关键词:礼貌原则 面子 普遍适用性

早期礼貌的研究学者如Lakoff, Brown &Levinson和Leech主要在语用学范围内研究礼貌现象,寻找具有普遍适用性的礼貌原则。他们以言语行为理论为依据,注重说话人的意图,从普通说话人归纳出具有理性和面子的“典型人”。他们认为不同文化至少在本质上都是统一的,都对什么是礼貌有着共同的理解。因此这些学者尝试从接触到的语料中归纳礼貌原则。后人针对早期的礼貌原则中存在的一些问题,如文化制约性﹑静态化﹑理想化等问题做了诸多实验性研究,以图突破前人的研究框架,寻求更具活力﹑更有普遍性适用性的礼貌原则。

一、早期的礼貌原则研究评述

(一)早期的礼貌原则研究概述

礼貌的概念源于美国社会学家Erving Goffman 关于“面子”的著作《礼仪的相互作用:面对面的行为论集》。Goffman在书中说到面子是一个人在交往中按照能被其他人接受的方式有效地为自己确立的正面的社会价值,并通过自身社会属性的认可实现自我形象。它是人类行为和自我体现的指导,是一种在社会中自我保护的内在的情感支持。人们在日常交际活动中,为了使自己的行为有面子会去做“面子工作”。 “面子工作” 是相互的,即一个人要想保全自己的面子首先必须努力保全他人的面子。Goffman认为,这解释了人们在交际中为何礼貌行事。Goffman对面子的研究激起了礼貌原则的研究浪潮。1973年,早期研究礼貌原则的学者RobinLakoff提出了三个关于礼貌的基本条件:1.不要强加于人。 2.给他人与选择。 3.与对方友善, 使对方感觉良好。后人对这三个条件不断地进行质疑﹑验证和修改。其中颇有影响力的是GeoffreyLeech的礼貌原则。利奇的礼貌原则包含六大准则:得体准则;慷慨准则;赞扬准则;谦虚准则;赞同准则;同情准则。Fraser认为这些准则注重使交际对象感觉良好,可被视为是Lakoff三个礼貌条件的延展。Brown&Levinson认为,为了建立某种社会关系,人们必须认可并留意交际对象的面子,即他们的公众自我形象﹑自我感觉。他们认为交际双方必须尊重彼此对自我形象的期待,考虑对方的感受,避免“威胁面子的行为”。当威胁面子的行为无可避免时,说话者可以通过消极礼貌来减轻自身行为给对方造成的威胁。而所谓的消极礼貌并非不礼貌,而是要尊重听者的独立需求,行为自由,不受他人强迫的消极面子。说话者也可以通过积极礼貌来减轻威胁程度。所谓积极礼貌是指照顾听话者的积极面子,即被他人接受和喜欢,被

视为自己人的需求,并使自己的需求得到他人认可。

(二) 早期礼貌原则的质疑

早期的礼貌原则研究大多将交际者设定为具有理性和面子的“典型人”,主要从说话人角度探讨如何礼貌地进行言语交际,对后人的礼貌研究产生了深远的影响,时至今日,这些礼貌原则俨然成了礼貌研究中不能不提到的经典。然而,这些理论成果虽然有其不可动摇的地位,但仍遭遇了如下几方面的质疑。首先,这些原则是能否冲破文化的限制,真正具有普遍性?其次, 有些原则间是否有交叉?其三,这些原则大部分基于句子层面的归纳,而忽略了交际中不可或缺的元素,如语篇﹑文化﹑社会背景等,是否过于理想化,能否解释复杂的

交际?其四,这些理论从某种程度而言是“静态的﹑笼统的,而非动态的﹑实用的”。其五,这些理论主要从人际角度研究礼貌,而忽视了一些经验性/文本性的因素,如交际目的、内容、渠道等。

二、近期礼貌原则研究评述

(一)近期的礼貌原则研究概述

鉴于早期礼貌原则研究的不足, 近期礼貌原则的研究学者试图从更多的视角,如文化﹑语言形式﹑具体言语行为﹑语境﹑权势等探索更具有实用性,普遍性的礼貌原则。1992年,徐盛恒提出了新的礼貌原则,即关注自我﹑尊重对方﹑

考虑第三方。1993年,束定芳和王虹提出了赞扬或贬低理论。他们认为是否

赞扬或贬低对方/自己很大程度上取决于交际情境。他们还研究了赞扬/贬低技巧与措词﹑语义﹑语气语调之间的关系。1994 年,RonScollon 和Suzanne W.Scollon 在Brown &Levinson的面子保全论基础上提出了自己的礼貌理论。该理论确立了三种礼貌体系,即尊重性礼貌体系,平等性礼貌体系以及层级性礼貌体系,以指导不同场合需求的礼貌。上述学者结合更多的视角对礼貌原则进行了新的拓展。但他们的研究成果很大程度上是对早期礼貌原则的修补。同早期的学者一样,他们认为礼貌是以意图/规则为基础的,可被预先规定的。而BruceFraser却不赞同这种观点。他认为礼貌只是一种被期待的言语表达效果,其自身无法被传达。他提出了“被期待的礼貌”观点:“礼貌无法被传达,它并非是会话含义,礼貌传达的缺失并不能被视为礼貌态度的缺失……在正常的会话中,礼貌是由与交际相关的社会文化准则传递的。 交际者注意到的不是对方言行

礼貌的时候,而是当对方违背了相关的社会文化准则的时候。因此说,礼貌本身无法被传达,而是一种言语表达效果。”许多学者认同Fraser的观点,如Escandell-Vidal和Jary。王建华对早期的礼貌理论,主要是Leech 的“礼貌原则”以及Brown& Levinson的“面子保全论”也有不同看法。他提出了“语用距离原则”,认为话语是否礼貌取决于交际双方所知觉与推定的彼此之间的语用亲密度。王建华认为该原则可以有效地解释几乎所有的日常二元沟通中的礼貌问题。此外,王建华提出了“距离原则决定论”并区分了“语言礼貌”和“话语礼貌”,认为前者是绝对,抽象,无需语境的;而后者是相对﹑实在﹑依赖语境的。

侯国金认为王建华对“语言礼貌”和“话语礼貌”的区分并不清楚,并提出了“动态恰当性交际”的观点。他认为礼貌并非恰当性,而是说话人给予与听话人接受的愉悦,有赖于语言或/和语用方式以求取某种交际目的。

(二)近期的礼貌原则研究质疑

近期的礼貌原则研究学者从更多的角度探索礼貌原则,渴望突破前人的理论研究模式和局限,寻求更具普遍性的礼貌原则。近期研究学者的尝试使礼貌原则的研究有了更为动态和实用的走向。但是这些新的原则仍然遭遇了如下几方面的质疑:首先,如早期礼貌原则的研究学者一样,近期的学者在进行礼貌原则的预设时忽略了交际者是理性与非理性的辩证统一体,而理想化地预设交际者是理性的,一切言语行为都是理性的。这种理想化的预设影响到之后研究过程及其成果的信度和效度,自然也摆脱不了“理想化”的质疑声。其次,许多礼貌研究学者在验证礼貌预设时使用的语料是非真实的,人为控制的痕迹也影响了研究成果的可靠性。其三,许多研究者是在自身所处的或者自己所熟悉的文化下预设礼貌原则,并搜集语料。地域文化的限制无法使他们提出的礼貌原则真正冲破文化的界限,具有普遍的适用性。其四,目前国内外大多数的礼貌研究似乎都过于理想化,许多研究者为了满足自己论证观点的需要,在研究步骤、方法、内容等方面均实施了布控,对现实生活中的具体复杂情况却很少给予考虑。其五,假如众多学者提出的礼貌原则都无法冲破文化的界限,那么礼貌是否存在真正意义上的普遍性,或者文化无障碍性?或者,正如有些学者如Fraser所言,礼貌本身无法传达,而只是一种言语表达效果。如果他的观点是正确的话,是否表明礼貌被无法预先规定?礼貌原则的研究是否还应当继续?

三 合作原则与礼貌原则

Grice 认为会话双方之所以能够进行交流是因为都遵守一些基本原则 ,这些原则使双方在会话中互相配合 ,以达到互相理解的目的,这就是合作原则(Cooperative Principle) 。合作原则又包含四个准则:数量准则 ,质量准则,相关准则和方式准则(参见 2 ,1975) 。Grice 也注意到人们在实际会话中常常不遵守这些原则 ,有时故意违反某些原则,这就使得听话者要通过说话者话语的字面意义推测出话语的真正含意。

(1) a :你看我的裙子怎么样 ?

b :很漂亮。

(2) a :你看我的裙子怎么样 ?

b :这颜色不错。

在例 (1) 里b遵守了合作原则;而在例 (2) 里b违反了量的原则 ,实际上b的意思是说“颜色不错 ,但式样不好”。Grice 认为正是会话者不遵守合作原则才产生了会话隐涵(conversational implicature) — — —把真实意义隐含在表面意义之下 ,可谓话中有话。那么 ,人们为什么要违反合作原则 ,而非要拐弯抹角地表达真实意图呢 ?虽然 Grice提出了合作原则以及人们不遵守合作原则而产生会话隐涵 ,但他并没有指出人们为什么要违反合作原则。Brown ,Levinson和Leech 等在后来的研究中从修辞学、 语体学的角度提出了礼貌原则,认为人们在会话中之所以违反合作原则是出于礼貌的原因。为了便于对照 ,在这里我们不妨把Leech 的礼貌原则(3,1983)重温一遍:

1)圆通准则:减少表达有损于他人的观点

a) 尽量少让别人吃亏; b) 尽量多使别人得益。

2)大方准则:减少表达利己的观点

a) 尽量少使自己得益; b) 尽量多让自己吃亏。

3)赞许准则:减少表达对他人的贬损

a) 尽量少贬别人; b) 尽量多赞誉别人。

4)谦逊准则:减少对自己的表扬

a) 尽量少赞誉自己; b) 尽量多贬低自己。

5)一致准则:减少自己与别人在观点上的不一致

a) 尽量减少双方的分歧; b) 尽量增加双方的一致。

6)同情准则:减少自己与他人在感情上的对立

a) 尽量减少双方的反感; b) 尽量增加双方的同情。

看下面的例子:

(3) A :这孩子真气人 ! 把我的景泰蓝花瓶都打碎了 ! 你说我该不该揍他 ?

B :小孩哪有不淘气的。

(4) A :你孙子四岁长得真高 ! B :傻大个儿。

例 (3) b放弃了合作原则中 “质” 的准则 ,遵守的是礼貌原则中 “同情准则”,例(4) b 违

反了 “质” 的准则 ,遵守的是 “谦逊准则” 。可以说只要我们细心体会一下自己日常交往活动的话语,会惊奇地发现我们有多少话语出于礼貌的缘故而 “言不由衷” 。 “礼貌作为一种社会现象 ,无论在哪一个语言集团都存在的,这是一种普通现象”。 但是在日常交流中 ,人们既不遵守合作原则,也不是出于礼貌的原因的话语也是很常见的。下面的例子取自生活实例:(背景:A 寄宿在B 家 ,B 七十岁)

(5) A :去早市啦?

B :嗯 ,6 点多就去了。(实际上是差十几分七点去的。)

(6) A :买菜去了?

B :啊 ,了(liao , “花” 的意思)了我 60 块。(实际上是 55 块。)

(7) A :中午没睡觉 ?

B :小时工刚走。(实际上半个小时前就走了 ,而且A 从来不睡午觉.)

在以上的会话中 ,B 的含意是:我为你既费辛苦又花钱。B 的话语显然违反了合作原则中 “质的” 准则 ,可B也决不是出于礼貌原因 ,因为礼貌原则的基本思想是:让自己吃亏 ,让别人受益 ,但在以上的实例里 ,B 夸大事实 ,显然是自己受益 —— — 实际所付辛苦比所说的要少;让别人吃亏 — — — 让对方觉得加倍的内疚。Leech 认为合作原则是需的,但不能充分解释会话隐涵 ,而礼貌原则解释了合作原则所无法解释的问题 ,礼貌原则是合作原则的补充 , 但是 ,例 (5) 到例 (7)说明Leech 的话显然太绝对了 ,虽然礼貌原则可以作为合作原则

的补充 ,但不能说礼貌原则解决了合作原则不能解决的问题 ,更不能说挽救了合作原则,因为它们并不处于同一个层次。人们在日常会话中违反合作原则有多种原因,而礼貌原则也只能作为其中一个原因。虽然人们在日常会话中的确有许许多多出于礼貌原因而违反合作原则的情况,但既违反合作原则而又非出于礼貌原因的话语的例子也比比皆是 ,这一现象不可忽略 ,也不可硬把礼貌原则往上套,那样的话既显得勉强又不利于语用隐涵的研究。

四.总结

礼貌原则研究的学者历经三十多年的探索可谓硕果累累。而随着全球化的加速,更多的研究者加入到了礼貌原则研究的行列,希望能够找到跨越文化障碍,放之四海而皆准的礼貌交际的金钥匙。本文的评述期待能够呈现出礼貌普遍性原则研究领域的脉络,并对今后的同类研究的思路能有所帮助。

参考文献

〔1〕Blakemore , D. Understanding Ut terances[M] . BlakewellPublisher ,1992.

〔2〕Grice , H. P. L ogic and Conversation[J] . In Cole& Morgan (eds. ) , New Y ork 1975.

〔3〕Leech , G. Prinaples of Pragmatics[M] . Longman Inc , New York , 1983.

〔4〕Levinsion , S. Pragmatics[M] . Combridge University Press ,1983.

〔5〕Sperber , D. & Wilson , D. Relevance :Communication and Cognition[M] . Oxford , Blakewell , 1986.

〔6〕何自然.《语用学概论》 [M]1 湖南教育出版社 ,1988.

〔7〕曲卫国.也评关联理论[J]《外语教学与研究》 11993 , (2) .

2010级研1班李婷婷 2010026

礼貌的层级性在不同场合的把握

一、礼貌的概念

礼貌普遍存在于各种文化之中。对于其定义,各学者众说纷纭。Brown和Levison认为礼貌是形式对感官功能作用的混合物。(黄振定,李清娇:2005)至于形式对感官能产生怎样的功能作用,在不同的文化中,不尽相同。例如简单的一句“去哪里?”在中国文化中是寒暄语,在西方文化中却给人不自在之感。即使在中国文化中,用于不同的场合时,这句话所起的作用不同。同级之间表问候、关怀,上下级之间表盘问,禁止。因此,不同的话在不同的语境中,不同的文化背景中给人的意义不同,在这种情况下礼貌的句子,换个地方使用却可能成为禁忌语。

Leech的礼貌原则是基于Grice的合作原则提出来的,主要是为了部分地解决为什么人们会故意不直说产生会话含义(何兆熊:2000)。尽管它的理论基础是合作原则,自身逃离不了合作原则只对会话含义的解释(而未对日常生活中人们明目张胆的不礼貌进行解释),并且个准则之间偶尔有重复矛盾的地方,但总体上说来,礼貌原则有其自身的进步性、概括性和实用性。

二、礼貌原则的动态性

如果我们仅仅将礼貌原则当作几条特定的标准、准则去衡量行为的合理性的话,那么礼貌原则的使用范围将会大大降低。笔者认为不管它的提出者Leech是怎样想的,但是作为后来者,我们要继承其优点就必须把它看作一种大的行为趋势,一种行为礼貌所要努力的方向,应把它至于不同的文化背景,具体的语言环境下进行分析和界定。当这六条礼貌准则能与具体的环境兼容时,语言才是得体的,否则就会出现语用失误。(下文当中用到礼貌原则的具体准则在此就不再详细列出了)

三、在非跨文化交际中我们要具体地把握好礼貌策略的使用

1、在得体准则和慷慨准则中,一般说来,越间接的表达,礼貌程度越高,因为其强加程度越小,受话人自主选择作出被要求行动的自由度越高。(何自然,陈新仁:2004)例如:

a.Answer the phone.

b.I want you to answer the phone.

c.Will you answer the phone.

d.Would you mind answering the phone?

我们可以看出从a到d,话语间接程度递增,礼貌程度也递增,但这限于陌生人和不太亲近的人之间。要是有一天丈夫用d对妻子说,或是老板对秘书说的话,妻子要么认为丈夫故意调侃(侯国金:2008),要么就是她们的感情出现了危机,那位秘书可能也会认为老板的话话中有话。因此我们可以推出,礼貌语的应用要考虑到说话人与听话人之间的关系。

2、赞扬准则和谦逊准则中,我们通常是尽力夸奖别人,贬损自己。但是具体情况中也不是夸得越凶越好(周莉华,苏海花:2008)。例如:

a. You are a the best artist I haveknown.

b. You are a good artist.

c. You surely know something aboutpainting.

在日常生活中,我们在赞扬别人时,用b就可以了,b是最得体的,要是用a的话就太过头了,感觉像浮夸。

3、在表达一致准则时,我们要尽量与他人保持一致,但实际上中,实在是有意见相悖的情况怎么办呢,此时我们可以调整自己的用词使得与对方的分歧降低到最小。例如:

a. Would you like this green dress.

b. I don’t like it.

c. Sorry, I don’t like anything green.

用c回答得非常巧妙,尽管是对说话人意见的一种不同意,但用“anything”将这种分歧减少到了最低,因为它让说话者觉得,听话者并不是对他的眼光进行挑剔,而是其本身就不喜欢绿色的东西。

4、移情原则在同情准则中的使用

同情准则在语用学上称为移情,对说话人来说,移情就是要深切体会听话人的情感、处境、知识水平等,以便于用最利于听话人理解的手段表达自己的意图‘对听话人来说就是设身处地地理解说话人的动机和目的。移情在日常生活中很常见。例如:谁欺负宝宝了,叔叔找他说理去;将来你为人父母了,你就知道做父母的辛苦。(武璦华:2204)

四、礼貌策略在跨文化交际中的应用与把握

不同的国家有不同的文化内涵。中国人求同,西方人宣扬个人自由。顾曰国将中国的礼貌原则分为:贬己尊人准则、称呼准则、文雅准则、求同准则和德、言、行准则。在这五大准则中除了求同准则与西方完全不一样外,贬己尊人准则在西方也不实用。日常跨文化交际中最常用、最烂的一个句子就是:

a.You wife is so beautiful?

b.Where? Where?

a.Oh? Everywhere.

还有就是一个下雨天,一个中国留学生好心地对同班同学Jenny 说“ You should wear more!” Jenny很是气愤,因为外国人很讨厌他人干涉自己的行动、装扮自由。

除此之外,各个国家的人对不同语句、字词的把握都不一样。比如说“老”这个词在汉文化中是对他人的尊称,“老”意味着阅历丰富,知识渊博;但西方人却非常忌讳“老”这个字,他人认为老代表着衰退和无用等。

五、结语

人们在交际中时刻维护着自己的脸面,希望自己的言行受到他人的认可和赞许,与此同时尽量措辞谨慎,做到得体恰当,不伤害他人,我们也知道交际活动无时不刻都在受到文化、语境的制约,因此,我们要学会具体情况具体分析,在不同的场合使用不同的策略来达到最佳礼貌。

参考文献:

何兆熊.新编语用学概要[M]. 上海:上海外语教育出版社, 2000.

何自然,陈新仁. 当代语用学[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2004.

侯国金.语用学大事非和语用翻译之路[M]. 四川:四川大学出版社,2008.

黄振定,李清娇. 礼貌的层级性[J]. 外语与外语教学, 2005(1).

武璦华.谈国际礼貌原则[M].外语学刊, 2004(6).

周莉华,苏海花. 礼貌原则和礼貌级别的动态研究[M]. 咸宁学院学报,2008(2).

米甜 2010033 第十次作业

浅谈贾元春言语交际中的礼貌原则

一.引言

鸿篇巨著《红楼梦》,洋洋洒洒刻画了几百个人物形象,王熙凤、薛宝钗等人物形象的语言艺术也在其中体现的淋漓尽致,很多学者都对其有过研究。然而,《红楼梦》中作为背景人物之一的贾元春,因其“贤孝才德”成为后来的贾妃,其在《红楼梦》中出场不多,省亲那部分是她在《红楼梦》中的重头戏。简短的几句话不仅体现了她的“贤孝才德”,更能体现其语言使用的礼貌原则。本文以《红楼梦》中贾元春省亲时的语言为例,分析贾元春作为交际双方权势较高的一方,对礼貌策略的运用以及礼貌原则在她的语言中的体现。

二.礼貌原则与权势关系

礼貌是处理人际关系时人所共知的准则。但是系统的礼貌原则则是英国著名学者Leech提出的,他补充、丰富和发展了Grice的“合作原则”。(Leech:1983)。礼貌准则有六个准则:(1)策略准则:a.使他人受损最小;b.使他人受惠最大。(2)宽宏准则(用于指令和承诺):a.使自身受惠最小;b.使自身受损最大。(3)赞扬准则:a.尽力缩小对他人的贬损;b.尽力夸大对他人的赞扬。(4)谦虚准则:a.尽力缩小对自身的赞扬;b.尽力夸大对自身的贬损。(5)赞同准则:a.尽力缩小自身和他人之间的分歧;b.尽力夸大自身刚和他人之间的一致。(6):a.尽力缩小自身对他人的厌恶;b.尽力夸大自身对他人的同情。

权势关系是指交谈一方因辈分、年龄、财富、学识、体力、能力等因素处于比对方更优越的地位,从而具有更大的权势。(顾嘉祖:2000)处于权势关系的双方在进行交际的过程中是否都遵循礼貌原则呢?面子行为则是交际策略。Deuchar对面子问题作了如下的推论:(1)交际双方都希望维护自己的面子;(2)对对方面子的注意和尊重则受双方权势关系的影响;(3)尊重对方的面子则可能会导致对自己面子的威胁。(Goates:1996)由于交际双方权势和社会距离等的差别,他们的交际行为难免都会造成对双方面子的威胁。一般说来,交际中讲话者运用礼貌策略会导致自己面子受伤害而维护了听话者的面子。

三.贾元春语言中的礼貌原则

Brown和Levison把贯彻礼貌原则的策略和手段分为积极策略和消极策略两种。积极策略用于明确说出对对方或者第三方表示敬重或客气的语言场合。贾元春作为皇族,作为一名才华横溢的女子,在与地位、权势比自己低的人进行言语交际时,善于应用积极策略,表赞美,表谦虚,创建和谐的交际氛围。

3.1 贾元春对积极策略的应用

例1:在游览大观园的时候,贾元春命传笔砚伺候,命大家选择几处给其命名。她自己首先作出了如下诗句“衔山抱水建来精,多少工夫筑始成;天上人间诸景备,芳园应赐大观园。”写完,她笑着向姐妹们说:“我素乏捷才,且不长于吟咏,妹辈素所深知。今夜聊以塞责,不负斯景而已。异日少暇,必补撰《大观园记》并《省亲颂》等文,以记今日之事。妹辈亦各题一匾一诗,随才之长短,亦暂吟成,不可因我微才所缚。且喜宝玉竟知题咏,是我意外之想。此中‘潇湘馆’,‘蘅芜苑’二处,我所极爱,次之‘怡红院’,‘浣葛山庄’,此四大处,必得别有章句题咏方妙。”总所周知,贾元春才华横溢,从其所作诗句中也能知其才华,但是,作为皇族,她此时把自己放在与大家平等的位置,话语中体现出自己的谦虚,这显然是贾元春尽力缩小自己与众姐妹之间的距离,说自己技不如人,符合谦虚准则。正如何兆熊(2000)所指出的一样:“积极礼貌是以‘接近为基础的’。”说话者表明自己与听话人之间有某些共同之处,以满足听话人的积极面子需求。(何兆熊:2000)贾元春对宝玉所言:“前所题之联虽佳,如今再各赋五言律一首,使我当面试过,方不负我自幼教授之苦心。”宝玉只得答应,下来自去构思。这一例句也体现了这一点。

例2:“迎、探、惜三人之中,要算探春又出于姐妹之上,然自忖亦难与薛林争衡,只得勉强随众塞责而已。李纨也勉强凑成一律。贾妃挨次看姐妹们所作诗句。贾妃看毕,称赏一番,又笑道‘终是薛林二妹之作与众不同,非愚姊妹可同列者’。”薛林二人才华不相上下,鉴于二人的关系,如果赞其一而贬其一,则会使谈话陷入尴尬的境地,也会违反礼貌原则,此时,贾元春说了一句“终是薛林二妹之作与众不同,非愚姊妹可同列者”很好的应用了积极的礼貌策略,维护了薛林二人的“面子”,也使谈话氛围和谐、融洽。

3.2 贾元春和长辈的言语交际中的礼貌原则

第十八回中,元妃省亲回来,同诸人步至园门前,看到园中为了迎接她而布置的华丽景色,一般作为皇亲国戚,这是应得的,但是她却劝到“以后不可太奢,此皆过分之极”,不仅体现了礼貌原则中的谦虚准则,也体现了策略准则。虽然自己作为皇族,但不必要如此铺张奢侈,也体现了她贤淑的一面。再如:“众人谢恩已毕,执事太监启道:‘时已丑正三刻,请驾回銮。’贾妃听了,不由的满眼又滚下泪来,却又勉强堆笑,拉住贾母,王夫人的手,紧紧的不忍释放,再四叮咛:‘不须挂念,好生自养。如今天恩浩荡,一月许进内省视一次,见面是尽有的,何必伤惨。倘明岁天恩仍许归省,万不可如此奢华靡费了!’不仅体现了策略准则,宽宏准则,此时,也很好的应用了积极策略,虽然自己是皇妃,但是在她眼里还是贾家一员,并劝说大家以后不要这么奢侈浪费了,拉近了她与听话人的距离,很好的应用了积极的礼貌策略。

四.结语

从以上例子不难看出,作为《红楼梦》的背景人物之一,贾元春出现的次数不多,但是其言语却很好的体现的礼貌原则。当她处于交际双方中权势较高的一方,在与身份地位比自己低的对象进行言语交际时,始终贯彻着礼貌原则,始终能很好的运用礼貌策略,使得交际能在融洽的气氛中顺利的进行。

参考文献:

Leech G. Principles of Pragmatics [M].London: Longman, 1983: 31.

Coates J. Women, Men, and Language: aSociolinguistic Account of Gender Differences in Language [M].New York: Longman, 1996: 85.

顾嘉祖. 跨文化交际:外国语言文学中的隐蔽文化[M]. 南京: 南京师范大学出版社,2000.

何兆熊. 新编语用学概要[M ]. 上海:上海外语教育出版社, 2000.

蒲琳1班2010030语用学

浅谈礼貌原则的层级性

摘要:文章以Grice的会话含意理论及Leech的礼貌原则为切入点,简述Leech的礼貌原则,结合案例从语言学的角度探讨礼貌语言的层级性以及决定语言礼貌程度的一些因素。

关键词:礼貌原则 层级性 礼貌程度 因素

社会交往中,礼貌是维护公共秩序,促进人际关系的一个不可缺少的因素。在言语交际中,由于用语不当,或出言粗鲁无礼,引起相互间的误解,导致交际上的失败的情况十分常见。因此使用礼貌语言能保持交际双方的良好社会关系,使交际在和平友好的气氛中进行,从而顺利地实现交际目的。

1、 礼貌原则

Grice会话含义理论提出言语交际的合作原则:会话中说话人和听话人要相互合作,双方要遵守合作原则的四个准则:数量准则、质量准则、关系准则和方式准则。但是,人们在实际交往中往往不遵守这些准则,甚至故意违反这些准则。Leech认为,说话者在交际中故意违反合作原则,不用直接的方式来表达自己的思想,而让听话人去费心推理说话人的真正意图,主要是由于礼貌原因。因为Grice的合作原则只解释了话语的字面意义和它的实际意义的关系,解释了人们的“言下之意”如何产生,如何理解;但它没有说明为什么说话人要有意地违反合作原则来含蓄表达自己的真意。Leech为这个问题找到一个尽管不是唯一的,但却是较为合理的答案:那就是出自礼貌的考虑。于是他提出了言语交际中要遵守的礼貌原则,并且认为,礼貌原则可以“援救”(rescue)合作原则,与合作原则相益补,这就圆满地解释了为什么人们在言语交际中要故意违反合作原则。

Leech的礼貌原则包含有六项准则,而每项准则又有两条次准则:

第一、得体准则(Tact Maxim)

a.尽量少使他人吃亏

b.尽量多使他人得益

第二、慷慨准则(Generosity Maxim)

a.尽量少使自己得益

b.尽量多让自己吃亏

第三、赞扬准则(Approbation Maxim)

a.尽量少贬低他人

b.尽量多赞扬他人

第四、谦逊准则(Modesty Maxim)

a.尽量少赞扬自己

b.尽量多贬低自己

第五、一致准则(Agreement Maxim)

a.尽量减少双方分歧

b.尽量增加双方一致

第六、同情准则(Sympathy Maxim)

a.尽量减少自己对他人的反感

b.尽量增加自己对他人的同情

其实,以上各项的次准则只是说话的着重点不同,其中得体准则与慷慨准则更是同一问题的两个方面。前者讲应该如何对待他人,适用于请求;而后者讲如何对待自己,适用于答应帮助。再如,赞扬准则和谦逊准则也是同一问题的两个方面。前者规定如何看待他人,后者规定如何看待自己。礼貌原则的诸准则较为有效地解释了为什么人们在交际中要间接地而非直接地表达自己的意思和为什么有的话语比较有礼貌而有的话语不那么礼貌,甚至有的话语根本没有礼貌。

2、 礼貌语言的层级性

首先让我们看看总让听话人感到不愉快和受损的否定性礼貌及其语言表现形式。当说话人表达了如警告、讽刺、威胁、蔑视、指控、或侮辱等的意思时,它们让听话人感到不愉快的程度显然高于如表示不同意、抱怨、批评、劝告、建议、提醒时,因为它们一般是听话人不愿意接受的,比如:

(1) “Now, look here, Old woman,” Higginbotham bullied,” for thethousandth time I’ve told you to keep your nose out of thebusiness. I won’t tell you again.”(J. London, Martin Eden)

译文:“听好,老婆子,”希金波森威吓地说,“我跟你说过不知多少回了,别过问这桩事,下回我可要不客气了。”(吴劳译)

在这里,尽管希金波森用“Oldwoman”这样一个普通的词而非“devil”之类的词来称呼他的妻子,但他对妻子的威胁却还是很明显的,她肯定感到不愉快和不愿接受。

(2) Otherwise Your Honor would not have rather accused me ofloose behavior and remissness of duty, in matters where I believe,I have rather exceeded than fallen short of it.

译文:否则阁下就不会在一些事情上责备我行为散漫和玩忽职守。而这些事,我相信我的所作所为已经越出了我的职责而不是没有尽到职责。

说话人在这里表达了一种讽刺。尽管他用了一个尊称的词“YourHonor”(对公正的法官的尊称)来称呼听话人,但从内容上我们可以看出说话人在讽刺听话人对其责备是不公正的,因此听话人还是会很不愉快。但是,像不同意、抱怨、批评、劝告、建议、提醒等,由于辞语委婉间接,听话人就不会那么不愉快,而且很容易加以接受。比如:

(3) “Someone has eaten the icing off the cake.”(Leech)

在这个批评中,说话人用了代词“Someone”而非“you”来批评偷吃了蛋糕上的冰淇淋的孩子,这就赋予了这个批评一种间接和遥远的特色,也更易于孩子接受这个批评。请再看一例:

(4)A: Would you lend this book to me?

B: I don’t lend this book to you.

C: I don’t lend this book to anyone.

这里,B和C都是对A的一种拒绝和不同意。但由于C使用不定代词“anyone”,而B用了第二人称代词“you”,因而C使这种拒绝具有了间接性和可接受性。因为在A看来,C的拒绝不是针对他个人的,他就可能对此表示接受。而B的拒绝则会让A觉得B对他有很大的不满才这样做。因此尽管B的本意和C相同,但B却使听话人非常难以接受。

因此,我们就把“否定性礼貌”中的警告、威胁、蔑视、指控、或侮辱等归为“很不礼貌”。它们让听话人感到很不愉快,几乎不存在让听话人愿意接受的可能。如上例(1)和(2)。另外,我们可以把不同意、抱怨、批评、劝告、建议、提醒等言语归为“(一般的)不礼貌”,它们使听话人不愉快的程度要小,所以听话人有接受的可能。如上例(3)和(4)。这样,相应地,“否定性礼貌语言”也就可分为“很不礼貌的语言”和“不礼貌的语言”两个层级。当然,一种语言形式是否为“很不礼貌”(或“不礼貌”),应视其所表达的内容和具体的语境而定。如上例(2)中的“YourHonor”一词,依据具体语境,在此应属于“很不礼貌的语言”,虽然在其他情况下它多半是个“很礼貌”的尊称词。接下来让我们分析一下总让听话人感到愉快和受益的肯定的礼貌及其语言表现形式。一般说话人向听话人提供服务、发出邀请之类的言语,采用一些特有的形式,会给对方留下充分的选择空间,使之更觉愉快,更易接受。请看下例:

(5)A: Do you like to come to my birthday party tomorrow night,Mr. Smith?

B: If you could come to my birthday party tomorrow night, Iwould be very glad.

很明显,B因使用了一个虚拟的条件句而给了对方更多的选择空间,所以比起A的邀请来,B的邀请使听话人更加感到愉快,更乐于接受。在这里,A、B两种形式都是“肯定性礼貌”和“肯定性礼貌语言”,但鉴于它们之间的明显差异,我们可以把A这样的话语视为“基本的礼貌”层级,而把B之类的话语归为“有礼貌”层级;而它们的语言表现则分别为“基本礼貌语言”和“有礼貌的语言”。

“有礼貌的语言”尽管让听话人感到愉快和受益,但其程度却不如那些表示尊敬、祝贺、赞扬之类的言语。当说话人对听话人表示尊敬、祝贺、赞扬等时,听话人总能非常愉快地接受。因此它们应高于一般的“有礼貌”,可归属于“很有礼貌”的层级,其语言表现形式即为“很有礼貌的语言”。比如

(6) A: You look so beautiful in this new dress.

B: Thank you very much!

(7)A:老大爷,恭喜你抱孙子了!

B:呵呵,谢谢!谢谢!

像这样的对话,发话人真心赞美、尊敬、祝贺对方,答话人自然十分高兴,心怀感激。

总之,在“肯定性礼貌语言”中,又有了“基本礼貌语言”、“有礼貌的语言”和“很有礼貌的语言”三个层级。当然,一个言语行为究竟属于三者中的哪一个,不仅要看它的语言内容和形式,还往往离不开具体的语境。这是一个必须具体分析的复杂问题,难以在一篇文章中完成。Brown和Levinson的研究有明,人们根据以下三个因素来决定自己语言的礼貌程度。第一,说话人和听话人之间的社会距离。这一距离越大,语言的礼貌程度就越高,比如说,人们在对陌生人说话时使用的语言比对自己的朋友说话礼貌得多。第二,对话双方之间的权力分布也对语言的礼貌程度起决定作用。听话人的权力越大,说话人的语言越礼貌。第三,由于文化的差异,人们对强加于人的看法与接受程度不同。对强加于人很敏感的文化社团使用的语言比其他文化社团更礼貌。

3、 结语

综上所述,我们可以得出这样的结论:礼貌原则实际上具有更大的约束力(刘润清,1987)。也就是说,在实际交往中,人们首先考虑的是话语的得体性,即礼貌因素,而不是合作性。为了维护礼貌原则,人们有时候甚至于不惜牺牲合作原则的某些准则,例如日常生活中的whitelies等。正是出于礼貌考虑,人们才有不同的语用策略,或直接或婉转。而通过语言手段表述的礼貌同句式有密切的关系,不同的语言表达方式会体现出不同的礼貌程度差异,在日常的言语交际中应根据不同的场合和对象来选择礼貌语言的层级。

参考文献

1、 Leech, G. Principles of Pragmatics,Cambridge University Press. 1983.

2、 何自然.语用学与英语学习[M].上海外语教育出版社. 1997.

3、 何兆雄.新编语用学概要[M].上海外语教育出版社,2000.

4、 徐盛恒.礼貌原则新拟[J].外语学刊,1992,(2).

5、邓世俊.礼貌原则与跨文化交际[A].大学英语语言教学与研究.上海外教出版社,2002.

礼貌原则在英语写作中的应用

范俊 2010016

一 关于礼貌原则的简介

1.1 引言

作为一项重要语用原则,礼貌原则在过去的几十年中一直是研究焦点。礼貌,作为一种普遍的社会现象,它的主要功能是维护社会秩序,维护的友好的人际的联系,减少冲突和误解并通过礼貌的言语行为以便获得交流的目的。要使言语行为有礼貌,可以借助于某些原则,比如H.P. Grice的合作原则,Geoffrey N.Leech提出的礼貌原则,还有顾曰国教授在中国“礼貌”观念的基础上提出的五条礼貌理念。

礼貌原则并非是Leech最先提出的。Grice(1975)提出了“合作原则”,但是没有讨论礼貌原则(PolitenessPrinciple),因此,他的理论有时难以解释人们再交谈时的某些表现,比如使用间接表达式,这违背了合作原则。根据Leech的观点,这其实就是为了礼貌。

1.1 2.礼貌原则的内涵

Leech的“礼貌原则”有6条准则:

(1)策略准则(Tact Maxim,也叫“得体准则”):缩小对方的损失,扩大对方的好处。

(2)慷慨准则(Generosity Maxim,也叫“宽宏准则”):缩小自己的好处,扩大自己的损失。

(3)褒奖准则(Approbation Maxim,也叫“赞扬/赞誉准则”):缩小对对方的诋毁,扩大对对方的赞扬。

(4)谦逊准则(Modesty Maxim,也叫“谦虚准则”):缩小对自己的赞扬,扩大对自己的诋毁。

(5)赞同准则(Agreement Maxim,也叫“一致准则、同意准则”):缩小与对方的分歧,扩大与对方的一致

(6)同情准则(Sympathy Maxim):缩小对对方的厌烦,扩大对对方的同情和好感。

顾日国结合其导师Leech的理论,根据汉语的文化源与流提出了汉语文化中礼貌规范的四大特点:尊重、谦逊、态度热情、文雅。并在此基础上提出了与汉语文化有关的五大礼貌准则:1、贬己尊人准则:指称自己或与自己相关的人或事物时要“贬”,要“谦”;称听者或与听者有关联的事物时要“抬”,要“尊”。2、称呼准则:指人们出于礼貌,在称呼上按“上下”“贵贱”“长幼”有别的传统来体现人际交往中的社会关系。3、文雅准则:出言高雅,文质彬彬往往被认为是慑“礼貌”,“有教养”。4、求同准则:就是注意与人的身份和社会地位保持相称,说话双方要力求和谐一致。5、德、言、行准则:指在行为动机上尽量减少他人付出的代价。尽量增大他人的益处,在言辞上尽量夸大别人给自己的好处。尽量缩小自己付出的代价。如果我们把顾曰国“礼貌原则”的五条准则与Leech关于礼貌的论述加以比较,就会发现中、西方的礼貌原则在语用含义和文化价值上是有差异的。其中的“贬己尊人的准则”是最富有中国文化特色的礼貌现象。

二 在英语写作中学习“礼貌原则”的重要性

英语学习的根本目的是培养语言的交际能力。而语言表达的得体与否是衡量一个人语言交际能力高低的一项重要内容。因此在英语写作中不应该只了解语言写作的知识技巧,还应该学习语用知识。培养语用能力。即语育的得体表达能力。何自然指出:在言语交际中人们首先考虑的不一定是合作。而是话语的合适与否。得体与否。研究话语的得体性就必然要涉及三个方面的内容:礼貌原则、幽默原则和克制原则。使用礼貌语言实际上是一种语用策略。Wilson对外语教学及其运用效果的研究发现。在与外国人交往中。本族语者比较能够容忍非本族语者(外国人)的语音和语法错误,但对违反说话原则的行为,即文化差异引起的非语言结构上的行为却难以容忍,认为这是不礼貌的,甚至是粗鲁的。那么什么是礼貌呢?根据汉语字典的解释。我们知道礼貌是言语动作谦虚恭敬的表现,是一种各民族都有的普遍现象。但礼貌同时又具有其民族性,不同文化背景的民族对礼貌又有不同的理解,不同文化背景的社会又有不同的礼貌规范。一个民族视为礼貌的,另一个民族也许就认为是不礼貌的。礼貌的原则就是在言语交际中,交际者希望得到对方的尊重。而为了尊重对方,说话人需要适应语境。采用一些适当的交际策略及礼貌。以求最佳效果。在实际语言交往中,我们有时会发现说话者所使用的词语、语法都没有错误,但由于没有适当地运用礼貌原则,结果使交际效果受到影响。打了折扣。有一个例子:一个中国学生和美国指导教授交谈学习情况后,说“我的英语不行,可能没有把观点说清楚”。教授说“YourEnglish is very good,much better than myChinese。”这个学生觉得哭笑不得,以为他是在开玩笑。甚至是讽刺,因为他知道这位教授对汉语是一窍不通。其实他是在用汉语文化的观点来理解美国人所说的话,不清楚对方是在好心地鼓励他,用令人轻松的“比较”来鼓励。如果这名学生的英语真的不好,中国教授可能会用“暗示差距”来鼓励。说“还行,如再努力几点就更好了”。因此,在英语写作中我们应有意识地学习礼貌原则。研究礼貌原则,在言语交际中提倡并遵守礼貌原则。

三、在英语写作中学习“礼貌原则”应与语言文化的学习相结合

语言是文化的载体,文化通过语言得以实现。语言也是文化的一部分,包含着深刻的文化内涵。学习礼貌原则也离不开文化的学习。礼貌有明显的民族性。因此,在学习语言知识的同时也应了解英语文化的历史、传统、演变及各种表现形式,并对其中的文化差异进行对比。这样学习者才能依据不同的交际对象。不同的交际场合和内容采用得体的礼貌交际手段。例如,在给美国籍学生使用的汉语教材中有“买东西”一课。教师讲完描述衬衫的颜色、质量、大小、长短后,让学生练习。要求是:“你和你的朋友一起在购物中心买东西,你的朋友正在选衬衫,请你给她提个建议买什么样的衬衫”。一看到这个题目,一个美国学生就说:“不用做这个练习,不实用,因为我们不可能向朋友提建议买这个,不买那个,买什么样的衬衫完全是她个人的私事儿,我们不会干涉。”这里就存在着文化差异。中国文化认为是礼貌的言行,在英语民族的文化中也许就会被认为是侵犯了隐私。中国人帮朋友买东西,提建议完全是人之常情,也习惯选择“建议”的言语行为。但在西方他不但不会领情,甚至还会认为侵犯了他个人的自主权利。再比如对“恭维”和“间接恭维”的理解。聚会上我们会常听见类似的话:“Yourhair style is lovely”,学英语的中国学生可能会回答:“Thank you”。再问“Did you do it inPark Mall?”答“Yes”。这个对话说明我们是理解本族语“间接恭维”的言语行为的。所以会回答Thankyou。但我们也许不知道这种恭维也是表示愿意交谈的一种社会方式。

四、在英语写作中遵守“礼貌原则”,避免语用失误

语用失误是对目的语的语法、语意功能的理解不当或表达不得体所导致的失误。这种失误不是语法错误,不是对与错的问题,而是适合与得体的问题,是指由于说话方式不妥,不符合表达习惯或不合事宜而导致的交际达不到预期的效果。以“恭维”为例,美国人的恭维语言形式就与中国的不同。好像用什么字眼都不过分。中国人有时就接受不了,甚至觉得虚伪。其实他们所使用的tremendous,terrific,fantastic等词,并不是评定你就是如此的“超越”。而只是鼓励你继续努力。在语言交际中,由于对社交礼貌方面的具体语言形式所体现的语用内涵缺乏了解。或由于言语不当、语境不适等就有可能出现语用失误,引起相互间的误解,影响交际的成功进行。邬颍祺、陈国华在“中国大学生英语语用语言能力:调查与分析”中对80名中国大学生在英语日常交际中的语用能力进行了调查,结果表明:虽然大部分被试者懂得随着交际双方的身份、地位、关系远近的不同,选择请求行为的表达形式也各不相同,但是对不同语言形式在何种场景下使用才得体、恰当却十分模糊。既不清楚不同语言形式所具有的语用内涵,有时还混淆同义结构使用的不同场合。如,很多大学生不了解一般过去时和过去进行时是一种礼貌的表达方式。could/would用于表示非常委婉、客气的请求,用于不太熟悉的人之间。如果被请求者是好朋友,这里用could/would就显得非常见外,有时还会让人觉得有特别含义在里面。如讽刺或怨恨等。语言是表达礼貌的重要手段,通过语言表达礼貌是成功交际的一个重要语用原则。根据托马斯(Thomas,1983)的观点。语用失误大体上可以分为语用——语言失误和社交——语用失误。社交——语用方面的失误是指在交流中不理解谈话双方的文化背景,导致语言形式的失误。它与谈话双方的身份、语域、话题熟悉程度等有关。语用——语言失误是指所说的英语不符合本民族的习惯,误用了英语的其它表达方式,或者不懂得英语的正确表达方式,把英汉词语等同起来。如用汉语道歉时。我们常说“没关系”,“没什么”,所以Itdoesn’t matter,或It’snothing,很合适。但在美国年轻人中,一般而言,对别人的道歉表示真心接受时常用That’sall right,That’sokay,或Don’t worry about it,而不用It doesn’t matter,再比如回答Thanks alot,时,受母语的影响,我们也常会错误地使用Never mind表达没关系,不用谢。但Nevermind在英语中是用于当对方表示道歉,自己一方不介意的场合。所以语用一语言知识的欠缺也会导致交际不能成功地进行。而“语用能力不随语言能力的增强而增强”。因此在写作中应依据语用层次高于结构层次,交流能力高于语言能力的原则,有意识地加强“礼貌原则”的学习,在不同的语境下、不同的文化背景中采用不同的写作方式,以求达到最佳的交际效果。

参考文献 :

[1]Leech,G.N.PrinciplesofPragmatics[M].London:Longman

[2]David Hawkes.1973.The Story of the Stone[M].London:PenguinGroup.

[3]胡壮麟主编.语言学教程[M].北京 北京大学出版社 2001.

[4]顾曰国.礼貌 语用与文化[J].外语教学与研究,1992

......

陈雪 1班 2010028

礼貌原则何处去

1.礼貌原则的理论来源以及后期发展。

早在20世纪50年代,E。Goffman就从社会学角度提出了“面子”问题,他认为人际交往中无时无刻不涉及“脸面工作”,这一方面表现在人的行为受到面子的约束,另一方面人们也期待他人对自己的面子给予考虑。在Goffman的研究基础上,P.Brown和S.Levinson将礼貌行为分为两种:(1)积极礼貌,即满足对方面子上的正面要求(如表扬对方的地位,成就等);(2)消极礼貌,即满足对方面子上的反面要求(如尽量不侵犯对方的人身、财产、自由等)。Leech的“礼貌原则”的提出则进一步完善了BrownLevinson的理论,为礼貌行为在交际中的实现提供了方法论。

2.Brown & Levinson的面子观。

他们认为面子的概念来自Goffman的面子行为理论和英国民间词语,是指每个社会成员想为自己争取的公开的自我形象。面子与尴尬,难看,或“丢脸”相联系。他们认为,说话人应该尊重听话人的自我形象,避免威胁听话人面子的行为。面子威胁程度的计算取决于交际双方之间的社会距离,社会权利的差别以及特定文化对具体言语行为强加程度的认定。面子管理的策略也划分为两类:负面面子策略和正面面子策略。负面面子策略强调听话人的自由权利,所以它是一种尊重策略。正面面子语用策略强调说话人与听话人之间的密切关系,所以它是一种亲近策略。

3.合作原则与礼貌原则的结合。

美国语言哲学家格莱斯(Grice)1967年在哈佛大学做的演讲《逻辑与会话》中,第一次论述了“合作原则”的具体内容,他吧说话者和听话者在会话中共同遵守的原则概括为量得准则、质的准则、关系准则和方式准则。20世纪80年代,英国语言学家利奇在格莱斯合作原则的基础上做了进一步补充,从修辞学、语体学的角度出发,提出了著名的礼貌原则。它包括得体准则、慷慨准则、赞誉准则、谦逊准则、一致准则和同情准则、礼貌原则体现了这样一条规律:尽量使自己吃亏,而使别人获利,这样做的目的在于取得对方的好感,从而使交际顺利进行,以便自己从中获得更大的利益。

4.礼貌原则和“灰色系统理论”的结合。

“灰色系统理论(Grey SystemTheory)”是20世纪80年代由我国邓聚龙教授提出的。近来也有学者将“灰色系统理论”的概念和观点应用到语言、言语研究领域,以期解决动态的语句在语境当中的信息“灰色”问题。尽管当今科学十分发达,大脑因其不可知道的运作机制仍被人们喻为“黑箱”(BlackBox)。根据“灰色系统理论”,大脑能够完全理解和处理的信息被称为“白色”信息,反之被称为“黑色”信息。介于“黑”与“白”两个极端之间,具有摇摆、转化、游移的非单一性、非确定性、非完全性的信息则被称为“灰色信息”。

通常说,言语交际的主要目的是向对方传递信息,尽量消除过程中信息的不明确性,使信息由“黑色”,“灰色”向“白色”转化。但另一方面,言语交际是复杂的社会活动。有时由于客观条件的制约,人们又需要适当降低明确度,提高灰度,以增强模糊性、含蓄性和可能性空间,吃那个人激活更多的相关外部信息。这种情况下就会出现相反的倾向:在不超出受话人理解限度的条件下,一定程度上违背“合作原则”,故意淡化信息某方面的明确性、单一性,倾向于提高信息灰度。所谓的“灰色信息”就是指的是这部分信息。可以看出,合作原则在言语交际中更多地决定信息是否精确及时地传递给受话者,起导向性作用,通常起到降低信息灰度的作用;而礼貌原则则决定交谈双方是否能在和谐、积极的其恩下完成言语交际,对会话者关系起润滑和促进作用,一般可以提高信息灰度;另一方面,灰度的减少可以增加信息的明确性,而灰度的增加可以使言语更间接、委婉。会话者应根据所处的环境,交际双方关系疏密和自己的意图信息选择语用策略:侧重传递信息就降低信息灰度;要礼貌、间接表达意图就增加信息灰度。

5.顾曰国的汉语礼貌原则。

顾曰国认为,汉语言文化有以下四个方面的特征:尊重、谦逊、态度热情、文雅、基于这四个特征,他仿效Leech提出了汉语的五个礼貌原则。

1) 贬己尊人准则。

贬己尊人准则是最富有中国文化特色的礼貌现象。贬己尊人准则即指谓自己或与自己有关的事物时要“贬”,要“谦”;指谓听者或者与听者有关的事物时要“抬”,要“尊”。

2) 成为准则。

称呼准则即用适切的称呼语主动跟对方打招呼。称呼语里记录了“上下有义,贵贱有分,长幼有等。”称呼语代表了人与人之间的一种社会关系。

3) 文雅准则

文雅准则即选用雅言,禁用秽语;多用委婉,少用直言,显示说话人有教养。

4) 求同准则

求同准则即说话人和听话人在诸多方面力求和谐一致,尽量满足对方的欲望。当不得不批评别人或发表不同意见时,人们实施求同准则的策略往往是指先指出并肯定双方共同点,给对方留个脸面,然后才说出不同点。

5) 德、言、行准则。

德、言、行准则指在行为动机上,尽量减少他人付出的代价,尽量增大对他人的移除。在言辞上,尽量夸大别人给自己的益处,尽量说小自己付出的代价。

6.结语。

礼貌作为一种社会现象,无论哪个语言集团中都是普遍存在的,但在不同的社会文化条件下礼貌原则应该是存在区别的,而非一概而论。笔者认为礼貌原则应该和其他诸如合作原则,灰色系统理论进行结合,几个理论从不同角度进行互相修补和参照,从而更好地服务于语言运用,

爱华网

爱华网