鲁国“初税亩”

中国赋税历史上最早出现“税”字,要感谢孔子,他在《春秋》中第一次以反对的口吻叙述了鲁国“履亩而税”的税收制度改革,言及这种制度打破了周朝的礼法,改为不论公田还是私田,一律按照田亩多少来征税。因此,他在“税亩”两字的前面加了“初”字,意即这种制度开了破坏周朝礼仪的头。

然而,令孔子没有想到的是,他原来以“批判”为初衷的这段文字记录,却为后世子孙了解中国的赋税历史进程留下了宝贵的文字记录,并且首创了赋税历史上“税”字的使用先河。

但是,要具体描述鲁国的 “初税亩”,却不是三言两语的事情,这必须从中国奴隶社会的土地所有制形式发展变化过程说起。

远在中国第一个奴隶制国家—夏朝,土地是属于国家所有的。每户农人耕种50亩私田,5亩公田,公田的收入全部上缴国家,也就是说按照耕作田亩总量 10%的税率向国家纳税,这种在共有土地上缴纳的税收被称之为“贡”。需要说明的是,夏朝时期生产力还不发达,生产工具异常简陋,主要生产工具以石器和木器为主,农业生产量极低。

进入商朝后,土地依然属于国家所有。在王畿附近,人们可以时常看见官僚贵族驱赶着成群结队的农人在田地里耕作的景象,收获却全部归王室和贵族所有。在王畿之外,农人可以获得70亩的私田,并以10%的劳动量耕作公田。这种既有公田,又有私田,公田和私田分开,在公田上农人为奴隶主无偿服役的形式被称之为“助”,它是劳役地租的一种形式。商朝时期的生产力比夏朝已经有很大发展。

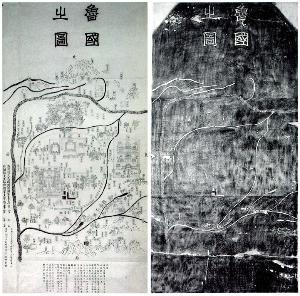

进入周朝,继续实行土地国有制度:“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”。那时候,土地是绝对禁止买卖的,当时获取土地的方法是层层分封。周王朝把土地分给有功之臣,形成诸侯国,然后再由诸侯国的“公”将土地分给卿及大夫,卿大夫对土地继续分封,最后形成“公食贡,大夫食邑,士食田,庶人食力”的模式。与此同时,统治者建立了严格的户籍制度,将土地与农户紧紧地捆绑在一起,在土地分封时,将农户也分封到了各级土地所有者手中—这就是当时所讲的“受民受疆土”。农户子孙世业,不得迁徙。他们必须无偿地为统治者耕种公田,并承担繁重的劳役和地租。

在公田和私田之间,必须先耕种公田,只有当公田里的一切打理完毕,才能去照顾自己的私田。为了耕作方便,田间留有供劳动者往来操作的小路;为了便于灌溉或者排水(涝),又在田间挖有蓄泄兼施的沟渠。“方里而井,井九百亩,其中为公田,八家皆百亩,同养公田”。这就是中国土地制度上有名的“井田制”。与井田制对应的税收制度叫“彻”,大家通力合作,百姓得90%的收获,10%作为税收缴纳。

从夏商周时期耕田50亩、70亩、100亩的数量变化可见,私田的耕作数量在不断增加,这是一个很明显的信号。那就是在生产力发展的背后,贵族占有的私田数量越来越大,农人也因此具备了拥有私有财产的条件和可能。而10%的税收负担率却是一定的,一旦因为私田数量的一路膨胀,就很有可能危及到奴隶制国家的税收利益。经济发展的本身呼唤一种税收制度的内在革新。

再说政治本身。西周时期的周幽王因为宠爱那位始终不苟言笑的褒姒,不仅使其“一笑戏诸侯”,而且还与申后发生争风吃醋的矛盾,导致申后的父亲申候联合曾、吕、犬发生兵变,偷袭西周都城镐京(今陕西西安)。结果幽王被犬戎杀死,褒姒被犬戎所俘。幽王的儿子姬宜臼在申(今河南南阳北)即位,并迁都洛邑(今河南省洛阳市),这就是东周第一代王—周平王。周平王迁都之后,周王朝已经失去了天下共主的地位,诸侯在各国之间的兼并越来越有发展,中国历史从此进入春秋时期。

随着周王“礼”“乐”走向礼崩乐坏,荒地的不断开垦使不纳税的私田逐渐增多,农人在公田里的劳动积极性不断降低,使诸侯的税收大量流失,因此诸侯各国对井田制和赋税制度都开始了不同程度的改革。

在各诸侯国的税制改革当中,要属齐国的管仲改革最有影响力。

齐国首霸齐桓公任用管仲为相,开始了属于齐国的税收制度改革。管仲是我国古代最有成就的赋税改革家和理财家之一。他对工商税实行免税,对盐、铁这些国家资源实行国家专卖的税收政策,增加了国家的财政收入。在农业税制方面,他鼓励百姓大力种植经济作物,要求统治阶级在百姓适合耕种、捕鱼、放牧的时候不横征暴敛,不掠夺财产,不增加劳役,这样就会牛使牛羊生长,草肥苗壮。在农业税征收方面,实施了著名的“相地而衰(cuī)征”,“案(按)田而税”的办法。就是对农业税实行差别税率,按照土地的好坏和产量的高低来确定赋税的征收额。值得一提的是,这种按田征收的税收制度,适合井田,也适合私家开垦的荒地。这对广大的百姓来说是一件好事,对于统治阶级来说,也是一件好事,等于为国家扩大了税源,增加了税收收入。管仲的农业税改革、工商税免税、盐铁国家专卖等税收政策的实施,使齐国迅速累积了源源不断的财富,成为“春秋五霸”之首。

但是, 齐国管仲的税制改革是建立在土地国有制基础之上的改革,并没有触及到土地私有制本身。

真正触及这一敏感神经的是鲁国。

鲁国的第20任君主鲁宣公姬馁是我们必须记住的一个姓名,他就是中国赋税历史上赫赫有名的“初税亩”的推行者。历史也同样必须记住公元前594年这个特别的日子。

鲁宣公推行“初税亩”的初衷异常明确,那便是增加国家财源。初,很好理解,就是初次、第一次、开始的意思,意即以前没有过。税亩就是按土地亩数对土地征税,具体方法是:“公田之法,十足其一;今又履其余亩,复十取一。”也就是说,对公田根据其收成的多少缴纳10%作为税赋,对公田之外的份田、私田同样根据其实际亩数,收取收成的十分之一作为赋税。

就是这区区18个字,改写了中国赋税制度的一段历史:

首先,这一制度用税收这种国家法律的形式承认了土地私有的合法性。从这一点上说,它比以前任何一个诸侯国的税收制度改革都来得彻底。它向世人表明,凡是鲁国的土地,不管是公田还是私田都负有相等的纳税义务,比齐国管仲实施的“按田征税”大大前进了一步。

其次,这一制度使中国按照田亩征税的田赋制度开始萌芽。这一制度等于否决了夏商周时期所有的劳役、地租形式,首开了中国田赋制度2600年的先河,被赋税学家誉为中国农业税征收的发端之作。

第三,这一制度使中国历史从奴隶制向封建制度迈出了关键性的一步。“初税亩”的实施,正视了生产力发展这一历史事实,用法律形式促使了生产关系的变革,具有先进的历史表现。同时,这一制度削弱了各采邑的实力,使诸侯国的地位更加稳固,为日后建立一个统一的、中央集权制的国家奠定了坚实的基础。

第四,这一制度造就了一种全新的封建分配制度。它是在土地私有制前提下提倡的一种平等的赋税分配方式,符合经济发展规律,极大地激发了劳动者的生产积极性,“缴纳赋税之后的所得成为己有”的制度本身促使劳动者为不断增加自身收益而不断提高劳动生产率,是在当时历史条件、经济发展条件下顺应历史发展潮流的科学、正确和先进的选择。

第五,这一制度的实施 给了奴隶制致命的一击,为奴隶制的彻底崩溃敲响了丧钟。中国的赋税历史、政治历史从此翻开了新一页。

(本文发表于2011年3月《税收理论与实践》)

爱华网

爱华网