友人桑宜川发来一篇探寻民国影星胡蝶之墓的纪实,题为“往事依稀已化蝶------尋找民國影星胡蝶的加拿大墓碑”,真乃文采出众,史料翔实,图文并茂,很值得一读。我已将此文推荐给了《今天》文学杂志网络版http://www.jintian.net/today/,现已刊出。宜川兄曾花费不少精力和时间寻找中共历史名人张国焘之墓以及北大之父蔡元培之墓等,并撰妙文发出历史的长叹。

往事依稀已化蝶------尋找民國影星胡蝶的加拿大墓碑

桑宜川 加拿大華裔學者

前不久,根據筆者的摯友,加拿大《良友書局》掌櫃劉彼德先生提供的線索,相約了友人趙津南兄一道前去尋找胡蝶客死溫哥華的墓碑。我們驅車來到了溫哥華本拿比區的科士蘭公墓管理辦公室,向值班的西人女職員索菲亞小姐明瞭我們的來意,報上了亡者的姓氏英文,其實也就是標準漢字拼音,她便開始十分盡職地為我們在電腦系統裏查找胡蝶下葬的資訊。經過了反復查證,檢索良久,結果卻令人遺憾,根本就查無此人。

其時,筆者亦向公墓管理辦公室的其他員工請教,也是一問三不知,中西文化的差異,讓每張臉上都堆滿了茫然,毫無任何樂觀的線索可供依尋。於是,我們只好索性自己去尋找,漫步墓區,放眼複望開去,整座山丘被綠茵草地覆蓋,而草地裏分佈著密密麻麻的墓穴,一望無際,真可說是“望洋興嘆”!不覺中,寻墓的幾個小時就過去了,看着天色漸漸地已晚,無奈中也就只有打道回府。

儘管初次出師未果,頗為悵然,但是有一點我卻堅信,彼德先生提供的线索应该是准确的,因为當年胡蝶女士去世時,他是為其送葬的幾位摯友之一,因此可以說,彼德先生是那一歷史片段迄今為數極少的見證人,儘管大溫哥華地區低陆平原里墓園眾多,星羅棋佈,但胡蝶下葬在這裏應是毫無疑問。只可惜如今彼德先生已不在溫哥華居住,偶尔来看看,若非親臨現場,指点迷津,面對望不到盡頭的墓區,是很難確定方位的,因為這科士蘭公墓坐落在一片山清水秀的高地,風景絕佳,氣勢恢宏,與北面的皚皚雪山對峙相望,漫山遍野都是墓穴,何處覓芳魂?

化蝶成蛹,灯火阑珊寻伊人

這番情景讓筆者不由得想起了五年前去多倫多尋找張國燾墓碑的情景,遭遇了相似的尷尬。這促使我靈機一動,何不嘗試一下成功尋找出張國燾墓碑所使用的方法,以香港及海外流行的威氏拼讀法,或是福建客家人的語音拼讀法,作為符號,請墓園管理處協助,重新梳理頭緒,或許不失為一種可取的方案。

正在徘徊之间,我們巧遇了一位正在當班的華裔溫女士,她剛從墓區回來,見我們正在苦苦尋找線索,表示樂意協助此事。因為據她回憶,多年前她也接待過一位來訪者,也是來查詢胡蝶下葬地點,終不得其果而悻悻離開了。溫女士答復說第二天請我們再來,她的一位朋友或許能提供線索,她的善意與古道熱腸讓我難卻。作為謝意,我贈送給她一套近期報紙連載的拙文《漫話良友畫報的前世今生》。溫女士說她自己自幼十分喜愛文學,定要認真拜讀,親和的場面讓我感到仿佛在迷茫中先找到了知音,上天在保佑,胡蝶的墓碑就快要尋找到了。

於是,翌日我便相約趙津南兄再次前往墓園。溫女士告知,她仔細讀過了筆者的拙文後才恍然大悟,原來拙文中提及的人正是她所認識的朋友,加拿大<良友書局>掌櫃劉彼德先生。正是無巧不成書,天公做美,眾裏尋他千百度,墓園巧遇引路人。在溫女士的帶領下,我們來到了一處柳蔭遮蔽的草坪,終於尋找到了民國影星胡蝶安息在這裏墓园里的下葬地點,其墓碑與多倫多的張國燾的原始墓碑相同,僅是一塊地碑,尺寸比一塊磚頭略大,坐西向東,以青銅製作,文字呈浮雕狀,從左向右書寫著(潘寶娟之墓),正下方刻有“胡蝶”二字,並有威氏拼讀法与客家人拼讀法的混合體PO KUEN POON,是上一輩加拿大華人約定俗成的特有字母組合,漢字則可對應理解為“寶娟潘”,又符合西洋的表達方式,生卒年代為1908-1989年,廣東鶴山人。正下方還有一個十字架浮雕,入鄉隨俗,完全符合加拿大華人的殯葬格式及胡蝶下葬時的個人身份。因此,此處的應該是胡蝶的下葬地碑無疑。

如今仔細回想起來,如果沒有溫女士的引領,在墓園裏單憑我們自己的辛勤梳理與排查,恐怕結果仍然是大海撈針,希望渺茫。因此,我要說如今再次發現胡蝶墓碑,彼德先生提供的線索與溫女士的引領起了關鍵作用,他們兩位功不可沒。

長此以往,這一處中國女伶香消玉隕的的葬身之處,如同多倫多的張國燾墓地,沒準兒將會成為加拿大華人社會的一個靚麗文化景點,絡繹不絕的華人將來此感悟與緬懷昔日民國電影女皇的人生滄桑,因為她承載了太多的懷舊遐思。

彩蝶郡主,千江月照曠世情

回望歷史,胡蝶乃是上個世紀早期上海灘上的電影皇后,原名胡瑞華,乳名胡寶娟,1907年生於上海,原籍廣東鶴山。幼年跟隨在京奉鐵路任總稽查的父親遷居天津、營口等地,长期辗转流离,生活颇不宁静。她于1924年返回出生地上海,入上海中華電影學校第1期演員訓練班,結業後參加無聲片《戰功》的拍攝,後相繼在友聯等影片公司主演《秋扇怨》、《鐵扇公主》等,引起了當時上海灘上的著名文化人伍聯德先生的關注,邀請她作為其主辦的《良友畫報》1926年創刊號封面女郎。胡蝶從此嶄露頭角,在上海灘上一舉成名。

1928年,胡蝶正式進入明星影片公司,開始了她藝術事業的輝煌時期。由於該公司鄭正秋、張石川賞識她的素質和才華,認為她具有電影名星的潛質,於是花了很多力氣培養她,不僅重用她主演公司著力推出的電影,甚至還請人專為她寫劇本,後來的事實證明胡蝶也確實沒有辜負公司的厚望。在張石川的新片《白雲塔》裏,胡蝶首次與阮玲玉這位後來也成為中國影壇的巨星合作,這也是阮玲玉生前二人惟一的一次合作。

影片公映後,胡蝶受到了觀眾的一致稱讚。最使胡蝶聲名鵲起的是由她主演的《火燒紅蓮寺》,她清雅不俗的表演,大方開朗的性情隨著俠女紅姑瀟灑飄逸的身影,一夜之間紅遍了大江南北,成了觀眾深深喜愛的名星。儘管此片開了影壇武打片之氾濫的先河,受到輿論的指責,但是“胡蝶”這個名字家喻戶曉卻是改變不了事實。

胡蝶,當年曾被廣泛地譽為“民國第一美女”,“電影皇後”,“頭牌電影明星”,紅透了半邊天,而在如今的中國,在當下的上海輔慶裏,她的出生地,這個長大後改名為“胡蝶”的女孩,早已在人們的話語結構中淡出,早已在浮躁喧囂的上海外灘消遁,但是歷史的痕跡似乎仍然難以被抹去,民間記憶裏還有著她的靚影,如今若循著那刻骨銘心的思绪,延伸到逾八十年前風雨飄搖的民國上海,尚可尋找到那一抹沉香,那一弯彩虹。

那時候她的名字是這座城市的驕傲,也是這座城市的味道。舊上海傳奇女星胡蝶先後主演過百余部影片,成功地飾演了中國不同階層的各類女性形象,成為中國電影拓荒期和成長期的同步人和見證人。她的電影生涯及其藝術成就構成了中國電影歷史重要而獨特的篇章,她也是五邑文化史上最為傑出的女性。在當時看來,胡蝶的形象非常符合中國民間傳統的麗人標準。她除了臉若銀盤、明眸皓齒、膚如凝脂之外,雙頰上的一對酒窩更是她的絕世招牌。這個以“梨渦美人”揚名影壇的女伶是那個時代中國男子无法拒绝的“夢中情人”。

這位上世紀30年代上海灘上最負盛名的女演員,从影生涯橫跨默片和有聲片兩個時代,成為上世纪三、四十年代中國最優秀的女演員之一,同时也成为了人言是非的漩渦中心。

在經歷了無數的個人生活動盪後,胡蝶攜帶收养的兩個幼年子女於1946年去了港島避亂,後來輾轉到了臺灣,在水一方隱居了近20年。在平安的生活中,日子倒也大体過得順和,但不期1966年國內“文革”爆發,口誅筆伐,置人於死地之情形如火如荼,生活在大陸的民國舊人幾乎無人得以倖免,之後香江的人文生態環境也每況愈下,胡蝶感到終不是久留之地,於是當年在其养子的期盼與劉彼德先生的呼應下,遂又於1975年踏上了去國萬裏的人生路途,遠赴加拿大溫哥華定居。

這讓我想起了在她之前離開香江去了多倫多避亂的中共早期领袖張國燾,人生軌跡不同,但是卻殊途同歸。胡蝶抵達後甫久,為了躲避意想不到的是非不測,亦為懷念前一段情事,從夫姓化名為潘寶娟,如同同期避乱去了洛杉磯的張愛玲,從此開始了低調的異國生活。除了極少數摯友和教會的教友外,她極少參加公眾活動,抛頭露面,因此沒有更多的華人知道她的存在。

在美麗安寧的楓葉之國,胡蝶默默地度過了整整15年的晚年人生。在穿越了歲月的沉澱之後,她已是81歲耆英之年的耄耋老人,不期因中風併發心臟病,於1989年4月23日在溫哥華烈治文的一座公寓里溘然病逝。翩舞人間近百年的胡蝶飛去了。如今雖然斯人已去,音容宛在,一代佳人,給後世留下的是一段過於傷感的亂世悠悠情,令人唏嘘。

據胡蝶的忘年之交,溫哥華<良友書局>的掌櫃劉彼德先生(上圖)回憶,胡蝶臨終前,他趕到寓所,聽見床榻上的胡蝶丟下了藝人一生的最後話語:“胡蝶要飛走了!”據說她在彌留之際還在懷念中國舊事,期予遐思,也似乎看到了上天在招喚著她,最終化蝶而去,從此一代名伶香銷玉殞,讓人感到那是怎樣一段凄美得令杜鵑泣血的人生歲月。

風華絕代,只载春秋不载愁

上世紀60年代,胡蝶曾移居臺灣,同時正式告別了影壇。息影后的胡蝶在臺北居住了整整十年,轉眼間,她所收养的子女都已逐渐長大成人,养子先期到加拿大,养女去了美国,各奔前途去了。漸漸步入老年的她卻堅持住在臺北。雖隻身一人,胡蝶她曾積極參加影劇界協會、義賣會等組織的各類社會活動,閑來種種花草、玩玩紙牌,按她自己的話說:“雖然也老了,但還充滿活力。用句時興的話說,還不甘退出歷史舞臺。”總之,在臺北的獨身生活曾讓胡蝶稱心如意,因為畢竟還生活在中國傳統文化的氛圍裏,仍有著無數的民國影迷與粉絲整天簇擁著她。

1975年移居加拿大後,可以說胡蝶才開始了她的第二人生,這次是真正到了異國他鄉,斷了文化的根,因而也飽嘗飄零的滋味。据劉彼德先生回忆,有一次,胡蝶從溫哥華唐人街乘車回家,一位與她年齡相仿的華人老太太也隨著上了車。她坐在胡蝶身旁,熱情地同胡蝶打招呼。胡蝶怎麼也想不起她是誰,而她卻說:“你不會認識我的,我是當年仰慕你的一位影迷。我從你的眼神中認出了你,跟你上了車。其實,我回家該坐相反方向的車。”說起這件小事,讓胡蝶傷感了多日,也讓聽者劉彼德先生唏噓不已。曾經大紅大紫的一代名伶,天下何人不識君?此時人生的輝煌已經完全謝幕,可以想像當時的頹喪與失落。

(左圖為筆者與劉彼德先生伉儷在<良友書局>合影)。

那年那月,劉彼德先生雖要低一個輩分,卻算是胡蝶最為交心的摯友之一,因為他們有著《良友畫報》的緣分,這緣分是胡蝶在加拿大晚年生活中無人可以替代的。劉彼德先生在唐人街的緬街經營<良友書局>,胡蝶的養子則在街對面創辦了<天天印務社>,彼此之間不僅有著業務往來,而且過從甚密,不是親戚,勝似親戚。<良友書局>至今尚存,已經成為了唐人街的一個最有文化積澱的符號,因為她傳承著上世紀海上旧裏的文脈,是一段厚重而又淒美歷史滄桑的見證。

劉彼德先生告訴筆者,那時溫哥華的華文報紙很少,只有屈指可數的幾份,歷史最為悠久的當推《大漢公報》,1907年在溫哥華創刊時初名《大漢報》,由加拿大洪門致公堂(後改名民治黨)主辦,是全加洪門之喉舌。另外,1950年後國民黨在東西兩岸創辦的兩家黨報《新民國報》和《醒華日報》也甚具影響,<良友書局>就是這幾份報紙在唐人街的主要發行點,<天天印務社>也承擔了部分報紙的印刷業務。那時候還沒有電視,網路等現代媒介可供諮詢,因而這幾份報紙成為了老一代加拿大華僑的精神食糧,從中瞭解海峽兩岸以及港澳的最新資訊與動態。

客居異國,思鄉總是難免。1984年,胡蝶的同父異母弟弟胡業堯隨香港旅遊團到国内探親访友,捎去了胡蝶給旧友的信紥,胡蝶說:“我很想念祖國,想念家鄉;但因年歲關係,力不從心,不適宜作長途遠行。”思念懷舊的之情溢於言表。

胡蝶在《回憶錄》中還寫道:“人生的安排是由於際遇還是命運呢?我又何曾想到我會遠離故國,寄居在北美溫哥華這個濱海城市。雖然我十分地想念我熟悉的朋友、我熱愛的觀眾,也曾多次起了遠行的念頭,但畢竟力不從心!據說溫哥華的地形像攤開的右手,手的方向是伸向太平洋彼岸的亞洲,伸向中國。我住在這濱海城市的臨海大廈,不論是晴朗的白天,或是群星燦爛、燈火閃爍的夜晚,當我站在窗戶邊向遠處眺望時,我的心也像溫哥華的地形似的,伸向東方,希望握著祖國、我的母親的溫暖的手。”這段話語寫得十分傷感,催人淚下。

劉彼德先生說起,胡蝶的回憶錄是在1986年她年逾80時才開始撰寫的。對於是否寫出這部《回憶錄》,胡蝶曾一度猶疑,遲遲難以下筆,並與之商量。劉彼德先生當年也在香港做過廣播電臺的主持人,及報紙主編,來到加拿大後忙於書局業務,難以分心。剛好這期間胡蝶參加了加拿大中僑在溫哥華開辦的移民英語學習班,結識了同班的劉慧琴女士。劉慧琴在與胡蝶的交往中,甚得胡蝶的好感與信任,於是便有了啟動《回憶錄》的寫作初衷。

目前,我們所知道的情形是,這部《回憶錄》由胡蝶口述,劉慧琴女士為她整理成文,再由胡蝶審核定稿。在1986年8月,胡蝶終於完成了这部20多萬字的回憶錄。同年底,《胡蝶回憶錄》在臺灣率先出版;次年8月,大陆新華出版社出了該書内部版。後來,也有了浙江人民出版社版本,書名改成《影海憶舊》。今天的讀者能夠分享閱讀這本書,無論是哪一種版本,劉慧琴女士均功不可沒,因為她為後世留住了一段淒美的歷史,令我敬佩!(下圖為劉慧琴女士)。

1985年,著名影星王丹鳳赴美探親,曾专程从旧金山到溫哥華拜望胡蝶,並向胡蝶轉達了夏衍先生的口信,內容是邀請胡蝶回國看看,往返盤纏等費用悉數由夏衍先生自己承擔。從這裏,讓我們感悟了從民國走過來的老一代藝術家對待朋友肝膽相照的胸懷,是何等可貴!當年,已是77歲耆英之年的胡蝶向王丹鳳表示,她真希望有一天自己能夠重返海上舊裏,複遊故地,與同道故友歡聚話舊。但是直到她走的那一天,這個心願終竟未能實現。正應了中國的一句老話:夜來有夢怕還鄉。

在華人觀眾的心目中,王丹鳳也是功成名就的上海灘上老牌影星,只是出道比胡蝶晚一些年頭。自1941年從影到1980年息影,王丹鳳在銀幕上塑造了50多個藝術形象,成為迄今大陸電影圈內無人可以攀比的高產明星。她16歲踏入銀海、60歲下海經商,在電影界也是開天闢地頭一遭。現今,對於自己主理的香港酒家<功德林>,與丈夫柳和清先生一道潛心研究首創了200百多種素食配菜,從而揚名香港飲食界,這可以說是王丹鳳的另外一種成功和輝煌。

據劉彼德先生回憶,王丹鳳在溫哥華逗留期間,曾三次前往烈治文市的一幢高層公寓裏拜望胡蝶。當胡蝶一聽王丹鳳夫婦來了,心裏很激動,當天就要王丹鳳夫婦到她家去作客。一見面,胡蝶便拉著王丹鳳的手說:“你是大陸第一個來看我的朋友。”坐定以後,她泡了三杯茶,第一杯先給王丹鳳的丈夫柳和清,說這第一杯定要先給“姑爺”喝的,這是中國的老規矩。說得大家都笑了。這讓筆者不由地想起了前年去探訪過的張愛玲故居,那是美國洛杉磯的一幢公寓。她也曾經有過大紅大紫,蜚聲海內外,但是人生晚年,閉門謝客,孤身一人,深居簡出,與胡蝶有著相同的的生活場景,令人唏噓不已。

中圖為晚年張愛玲在洛杉磯;右圖為王丹鳳與胡蝶合影。

在胡蝶家的客廳裏,懸掛著由她主演的巨幅劇照。王丹鳳與胡蝶便在照片前合影留念。在溫哥華,王丹鳳與胡蝶共相聚,這在當時已是78歲高齡的胡蝶來說,真是破例了。更為難得的是,當王丹鳳夫婦再次登門向她告別時,彼此都有點依依不捨,胡蝶拿出一對燒制著彩蝶圖案的精美小瓷盆,對王丹鳳深情地說:“我一共只有兩對,這一對送你,一對自己留著。”王丹鳳接過這份珍貴的禮物,激動地握著胡蝶的手,心潮澎湃劉彼德先生告訴筆者,胡蝶的心中常有無數的鄉愁,每當她懷舊時,淚水就在眼裏打轉,有時會情不自禁地開口背誦國民黨元老於右任老先生的詩:“葬我於高山之上兮,望我大陸;大陸不可見兮,隻有痛哭!葬我與高山之上兮,望我故鄉;故鄉不可見兮,永不能忘!”

歷史誤讀,關於胡蝶後人的身份芻議

近年來,關於胡蝶的身後事,以及她的子女真偽,海內外的華文媒體刊載過許多不同的記述,坊間的傳說大多以訛傳訛,不足為憑。為此,筆者作了較為仔細的考證,參考了部分當年胡蝶的舊識老友,以及親友所撰寫的回憶文章。從史學的眼光來看,這些作者大多與早年胡蝶過從甚密,交情甚篤,且為德高望重的現代中國老一輩藝術家,決不會扭曲歷史真相。這些見證人,當事人對胡蝶家庭成員的記述,不約而同,基本一致,因此,應該無疑被認為是“信史”。

其中,著名戲劇家吳祖光的前妻呂恩女士作為胡蝶當年的閨密好友就曾寫到,“胡蝶和潘有聲在上海結婚是 1935年 12月23日。婚禮非常隆重。上海人幾乎家喻戶曉。婚後不久懷孕了,但檢查出是子宮外孕,動了「結紮」手術,也就不能再生育了。婚後胡蝶與潘有聲感情很好,所以他們領養了潘有聲哥哥的兩個孩子作為自己的孩子,一男一女,現在一個女的在美國,一個男的在加拿大。1937年8月13日,抗日戰爭在上海全面開始,胡蝶全家很快就移居香港,直到抗戰勝利以後,才回到上海。”這一段文字內容與其他老一輩藝術家對早年胡蝶的回憶,表述基本相同。

左圖為胡蝶與丈夫潘有聲合影;中圖為胡友松;右圖為胡友松与李宗仁。

這就對坊間流傳甚廣的,胡蝶私生女胡友松的真實身份提出了質疑。她自稱出生在上海,時間是在「台兒莊戰役」勝利後的第二年。我们都知道台兒莊戰役于1938年4月結束,不是 1939年。據中国电影史料記載,1938年,胡蝶全家已經移居香港。胡友松說她1939年在上海出生,那她是誰家的女兒呢?再說胡蝶和潘有聲結婚以後自 1935至1945年,二人一直生活在一起,如果胡蝶懷孕生了女儿是名正言順,高興還來不及,用不著說甚麼私生女,何须躲躲藏藏?!這是关于胡蝶身後事的一 個歷史疑團。

據史料記載,當年胡友松變成了胡蝶女兒,或稱胡蝶私生女,起源於一位年輕記者整理了她的口述後的公開報導,或許這位記者對抗日戰爭中這段歷史沒有作過求實的研究,對胡蝶的身世也甚不瞭解,只聽對方一說,就記了下來,写成了一篇不真實的謊言報導。如今這個謊言流傳了幾十年,現在該是還歷史本來面目的時候了。

在上世紀的許多公眾場合,胡友松自述兒時最開心的事是去上海百樂門舞廳看著「母親」胡蝶在臺上和其他明星們作愛國的義賣活動,自己則在舞臺下提著小籃子走來走去地募捐。且不說「百樂門」舞廳只有舞池沒有舞臺,而且時間錯位太大。我們知道1941年1月,珍珠港事件後美國參戰,位於上海租界的「百樂門」很快就被日寇接管。按照年齡推算,其時胡友松也只有三歲,那時日本人已經進入租界,白色恐怖籠罩著大街小巷,怎會允許中國人還在上海租界裏做愛國的義賣活動?

胡蝶在抗戰勝利後的 1945年 8月以後回到上海,住在電影明星徐來家裏,到 1946年3月後,又離開上海去了香港,从此以后再也沒有回過大陸。關於胡友松是否是胡蝶女兒,或稱胡蝶私生女,远在加拿大的晚年胡蝶本人從未確認過,胡蝶的親屬也從不知曉,情何以勘?

隨後的故事則更為荒唐。這位生活在中國大陸的醫院護士胡友松,由於有著傳說中的胡蝶之女背景,在上世紀“文革”初期,可能出於統戰需要,由周恩來作媒,介紹給了民國驍將,後任代總統的李宗仁先生,成為了晚年李宗仁在中國大陸的最後一段黃昏戀的對象。

胡友松對外的公開姓名叫王曦,1966年7月26日,27歲的胡友松與75歲的李宗仁在北京正式結婚,當時的官媒在海內外做了廣泛的報導。無論胡友松的真實身份如何,他們的結合跨越了48個春秋,在“四人幫”橫行的日子裏,相依為命,度過了狂風暴雨般的九百餘個日日夜夜,直到1969年1月30日,李宗仁以78歲高齡離去。從人道主義的視角來觀照,胡友松作為一位普普通通的中國女性,一不留神被裹挟,捲入了當時的中國政治旋渦,照料李宗仁先生的人生晚年,作出了犧牲,為調和國共兩黨的尖銳對立,對海峽兩岸仍然是有貢獻的。

對讀者瞭解這一段歷史有幫助的是,胡友松女士對她的身世作過如下坦言:“我最初的名字叫若梅,是在南京時我生母取的。從字義上可知,母親是希望我像梅花般能經得起人生的風霜。後來,當我還記不清姓什麼時就成了孤兒,父母親人都慘死在日寇的大屠殺之中了。4歲時,曾是張宗昌的胡姓姨太太流落南京,做家庭老師,收養了我。1947年我隨她去了北平。上中學時,我的生活非常艱難,便自取友松為名,勉勵自己能像松柏那樣堅強。1959年20歲時,我以胡友松之名畢業于北京第三護士學校,踏入社會,也以此名進入李宗仁的生活中。但是,當善解人意的德公知道了我的不幸身世後,都以若梅相稱,相處近3年,使我重又恢復到童年的溫存中。”史料記載,胡友松女士1973年從湖北沙洋農場勞動改造回京後,力圖清除那些痛苦的回憶,才改名換姓為王曦。原來,她數次的易名變姓,正是反映了她的這一段特別經歷。

從歷史學的角度來加以審視,其實胡友松對自己的身世也不甚了了,只記得幼年時是軍閥張宗昌的姨太太收養了她。胡友松的真實身份至今仍然撲朔迷離,未得解密,但是在海峽兩岸卻開了一個國際大玩笑,牽動了國共兩黨的領袖人物,可以說是驚天動地,至今也不知是誰忽悠了誰?隨著上世纪年代末胡蝶的去世,或許這将如同一個啞謎永遠被封存起來。或許這樣一來也好,越是神秘,越有看點。

歷史总是應該尊重史實的,這段歷史真象本應該去澄清,以免後世以訛傳訛,誤讀歷史。尤其像胡蝶這樣一位曾經紅得發紫的民國影星。她年輕的時候,就有許多無中生有的事都往她身上栽過,如同死於人言的阮玲玉,幾十年後才證實许多情形完全是子虛烏有。

據報導,1990年3月9日,也就是在胡蝶去世的第二年,孤獨一生的胡友松(王曦)女士去了一趟李宗仁先生的广西家鄉故里,敬谒改變了她一生命运的李宗仁先生,以寄託多年的哀思。一位普通女人尚有著這樣的中國傳統文化情懷,令我感佩!人與人之間多一份理解,這個世界原本就會多一份溫情。

中圖為李宗仁與胡友松;右圖為為胡蝶與潘有聲婚照。

情天恨海,海上舊裏生死戀

時光流轉到了1935年,已經成為影后的胡蝶進入了人生的第27個年頭,雖然她的風韻仍不減當年,但是體型卻開始發胖,後起之秀銳不可擋的鋒芒讓胡蝶逐漸萌生了息影的想法。這時,她與潘有聲已經相識了四年,愛情讓胡蝶感受到一種寧靜和溫馨,胡蝶開始將潘有聲當作精神生活中的支柱。就在這一年,胡蝶的父親胡少貢突然被檢查出患有肺癌,並且已經到了晚期。為了滿足父親的心願,胡蝶終於作出了和潘有聲結婚的決定。(左圖與下圖為胡蝶與潘有聲婚照)

是年11月23日,位於上海九江路和江西路口的一座教堂裏人聲鼎沸,明星電影公司演員,影后胡蝶與洋行職員潘有生正式結婚,並在南京路英華街的大東酒樓設宴。明星公司的田漢和洪深聯名為胡蝶發去了賀電,在婚禮儀式上,明星公司的同仁們齊聲唱響了周劍雲為胡蝶所作的《胡蝶新婚歌》。從這一刻起,他們開始了一段真摯而又淒苦的情感之旅。戰爭與逃亡,權勢和高壓,他們的婚姻在亂世中經歷了種種磨難。

結婚之後的胡蝶逐漸淡出了影壇,每年只接拍一兩部影片。1937年淞滬抗戰後,日軍佔領了除租界以外的整個上海市區,明星公司設在楓林橋的拍攝場地也被日軍佔領,無奈之下胡蝶舉家遷往香港躲避戰亂。

那年月,潘有聲與幾個朋友一起開辦了一家公司,從事茶葉和木材生意。他們隻想盡快賺些錢,為全家尋個像樣的住處。然而,沒過幾天,潘有聲突然失蹤了。詢問公司的人方才知道,不知是誰在潘有聲的公司藏了槍,他被員警抓去了。六神無主的胡蝶哪裏想到這隻不過是戴笠為博取胡蝶的好感而採取的又一次手段,為了救出丈夫,她不得不求助於戴笠,當著胡蝶的面,戴笠馬上叫人放了潘有聲。

胡蝶與潘有聲婚照。

隨後戴笠又通過手段使胡蝶一家入住他的曾家岩公館。見面的方便使得戴笠幾乎每日都來問候,他知道胡蝶愛吃水果,而戰時重慶又沒有什麼好吃的,就不惜代價派人從新疆空運來哈密瓜;看到胡蝶身體不好,就請來名醫,細心調理,並舉止得體的陪她出去散心。他的這些舉動令胡蝶和潘有聲都非常感動,夫婦二人對戴笠的戒備之心慢慢地放鬆了。胡蝶入住曾家岩公館後,戴笠總算可以天天看到自己心儀的佳人了,可是佳人卻心有所屬,另有懷抱。

1944年春天,潘有聲接到了商人們夢寐以求的專員委任狀和滇緬公路的特別通行證。潘有聲一走,胡蝶完全成了一隻籠中小鳥。為了討得胡蝶的歡心,戴笠把一切置之度外。在同居期間,為了討胡蝶的歡心,戴笠又為胡蝶在重慶修建了好幾處住所,他和胡蝶住在這裏時,每天早晚總要陪胡蝶去花園散步。胡蝶雖生活在這樣優越的環境裏,但不能與自己的家人在一起,也不能與自己喜愛的電影和影迷在一起,她仍天天悶悶不樂,戴笠對她越好,她越覺得自己的人生是一個悲劇。再也找不回原來那個純潔、坦率的胡蝶,一個願跟普通、老實的商人過日子的妻子,一個準備著為電影貢獻一生的影人。

正當胡蝶與潘有聲兩人悲歎緣分已盡的時候,戴笠卻因1946年3月17日飛機失事燒死在南京西郊的戴山上。戴笠的突然死亡,使胡蝶重獲自由,她又回到了丈夫和孩子的身邊。可是當一家人終於團聚在上海準備開始新的生活時,她又猶豫了。經過抗日烽火洗禮的上海,活躍著的是新一代更加年輕有為的女影星,上海電影的未來已經不再是屬於她的了;生活上,好友阮玲玉悲憤自殺一事使她對“人言可畏”更增添了一份恐懼。經過一番慎重的討論,胡蝶和潘有聲決定攜一雙兒女去香港發展。

到香港後,潘有聲創辦了以生產“胡蝶牌”係列熱水瓶為主的興華洋行。胡蝶傾注了全力,輔佐潘有聲從事經營。這種苦盡甘來,朝夕相處的生活隻持續了六年,潘有聲就病逝了。她這一生隻有兩個最愛,一個是潘有聲,一個是電影。丈夫的先她而去,使她始終無法擺脫孤獨和悲哀,對電影的思念一日濃似一日。

1959年,在親友的鼓勵下,已年過半百的胡蝶加盟邵氏公司,回到了闊別十年的電影界重鑄輝煌。她先後為邵氏公司了主演《街童》、《苦兒流浪記》、《兩代女性》、《後門》等片,其中《後門》一片獲第七屆亞洲電影節最佳影片金禾獎,而她獲得了最佳女主角獎,同年該片又捧走了日本文部大臣頒贈的特別最佳電影獎。1967年拍完《塔裏的女人》一片後息影。1975年,胡蝶移居加拿大的溫哥華,並改名為潘寶娟。寶娟是她父母為她起的乳名,以潘為姓則表達了她對亡夫潘有聲的懷念之情。

香江佚事,蝴蝶一樣的胡蝶

在遠赴加拿大之前,胡蝶在香港和臺灣銀屏或舞臺上仍然獨領風騷,获奖已是家常便饭般的寻常事。影星的人氣所帶來的巨大經濟利益使廣告商也不甘落後,借此風勢,當年英商中國肥皂公司也在港岛發起了一次“力士香皂電影明星競選”,結果胡蝶又名列第一。中國福新煙草公司發起的“中國電影皇后競選”中,胡蝶也再次當選。由於胡蝶在兩年之內“三連冠”,此後人們即以“老牌影后”稱之。然而最讓胡蝶感到高興事是由她主演的影片《自由之花》被中國教育電影協會評為優秀影片;同年又被送往義大利萬國電影賽會參賽獲獎。

1930年,由胡蝶擔綱主演的中國第一部有聲影片《歌女紅牡丹》開拍,並於第二年3月15日在上海新光大戲院首映。因為是中國第一部有聲片,不僅引起了上海以及全國各地的轟動,而且招來南洋片商競購拷貝。隨著左翼電影運動的興起,胡蝶又相繼主演了反映現實生活的《狂流》、《脂粉市場》、《鹽潮》、《姊妹花》等片。其中《姊妹花》堪稱其電影表演代表作。她以嫺熟的演技將兩個經歷性格完全不同的雙胞胎姐妹演得各具光彩,影片上映後,接連公映兩個月不衰,盛況空前。

右圖為1949年在香港的十大民國影星合影,中間黑旗袍者為胡蝶。

對於自己當選影后之事,半個世紀之後,胡蝶在回憶錄中這樣記述:“1933年另一件有趣的事是選舉電影皇后,這是因美國電影女明星瑪麗·皮克福特得了第二屆奧斯卡最佳女演員金像獎後,就有‘電影皇后’之譽。瑪麗·皮克福特來滬訪問後,《明星日報》也在每日報端附印選舉票,把收到的選票放入特製的選舉箱,並且鄭重其事,當眾開票,由於我的票數最多,就得了這個稱號。幾十年來這個像遊戲之舉的稱號一直跟著我,這是觀眾對我的愛護,我卻不敢妄自尊大。”

1935年初,蘇聯在莫斯科舉行國際影展,中國電影界首次被正式邀請參加國際電影節,由於胡蝶是中國參展四部影片中的《姊妹花》和《漁光曲》的女主演,因而成為代表團中惟一的演員代表。作為中國影壇上第一位正式出國訪問的女演員,胡蝶獲得了巨大的成功,她使尚不知曉中國已經有了自己電影的歐洲人通過中國的電影,感悟了這個神秘的東方國度的傳統文化。影展結束,胡蝶又赴柏林、巴黎、倫敦、羅馬等地考察。她回國後,還應良友出版公司之約,撰寫了一本《歐遊雜記》。(右圖為1949年在香港的十大民國影星合影,中間黑旗袍者為胡蝶)。

莫須有的緋聞,胡蝶和張學良

正當胡蝶的事業如日中天的時候,東北爆發了震驚中外的“九.一八”事變,伴隨著戰爭而來的是她和張學良的“跳舞事件”。當時胡蝶正隨劇組赴北平拍攝《自由之花》、《落霞孤騖》和《啼笑因緣》的外景。為將中國人民的怒火轉移到對張學良這一不抵抗將軍的怨恨上來,日本通訊社四處散佈“九.一八”之夜張學良與紅粉佳人胡蝶歡歌共舞的謠言,致使輿論四起,上海《時事新報》還刊出了廣西大學校長馬君武作的打油詩,“趙四風流朱五狂,翩翩胡蝶最當行…….”這首詩很快不逕而飛,一時之間胡蝶成了“紅顏禍水”的代名詞。儘管事後胡蝶在報上闢謠,不少人仍將信將疑,這件事成為伴隨胡蝶一生的陰影,她終生耿耿於懷,後來在她晚年的回憶錄中,還發出這樣的感歎:“該結束這段莫須有的公案了吧?”。

歷史真實的一面是,就在上海《時事新報》發表馬詩的當日,胡蝶所服務的明星影片公司就做出了快速反應,並連續兩天在上海最具影響的《申報》以胡蝶的名義發表聲明闢謠,意謂馬君武之作乃一派胡言亂語,根本沒有此事。明星影片公司的著名導演、編劇、演員張石川、洪深、夏佩珍、龔稼農、鄭小秋等人也紛紛出面助陣,刊登聲明,為胡蝶洗刷不白之冤。

右圖為民國八大影星合影,後排左三為胡蝶。

為此,胡蝶頗動感情地表示:“蝶亦國民一份子也,雖尚未能以頸血濺仇人,豈能于國難當前之時與負守土之責者相與跳舞耶?‘商女不知亡國恨’,是真狗彘不食者矣!嗚呼!暴日欲逐其併吞中國之野心,造謠生事,設想之奇,造事之巧,目的蓋欲毀張副司令之名譽,冀阻止其回遼反攻。願我國人悉燭其奸,而毋遂其借刀殺人之計也。”當“闢謠啟事”刊出後,社會上有許多人對胡蝶蒙受“不白之冤”表示同情與義憤,曾力主胡蝶訴諸法律,與馬君武對簿公堂。

在回憶錄中,胡蝶提到了當年馬詩引起的令她一生都為之耿耿於懷的跳舞公案。文中說:“馬君武這兩首詩是根據傳聞而寫。據後來瞭解,是日本通訊社從中造謠中傷張學良,以引起國人對他的憤慨,轉移目標。馬君武激于義憤,一時也未能考證事情的可靠與否,只是將我也牽連進去了。”事過境遷,如今這段往事已經過去了大半個世紀,讀者大多以善意來理解胡蝶當時面臨的窘境,已經沒有責備。

最後,胡蝶頗為感慨地說:“現在我已年近八十,心如止水,以我的年齡也算高夀了,但仍感到人的一生其實是很短暫的。對於個人生活瑣事,雖有訛傳,也不必過於計較,緊要的是在民族大義的問題上不要含糊就可以了。”儘管這段話字裏行間耐人尋味,意在表述外間盛傳的她在重慶與戴笠的一段私情,但明晰的一點卻是在民族大義上的“不含糊”,這一點,胡蝶自信是做到了的。所以,她頗為自慰說:對於有些謠言,“我並不大在乎,如果我對每個傳言都那麼認真,我也就無法生存下去了。我和張學良跳舞的事情,鬧了近半個世紀。現在不都澄清了嗎?”

事實上,張學良與胡蝶確實終生都未謀面。“九·一八”事變後,張學良因公務到滬,有人欲從中促成其與胡蝶謀面,以不枉“翩翩胡蝶正當行”之詩意。張即正色謝絕:“如果這樣,謠言豈不得到證實?”頗有意味的是,1964年6月,胡蝶應邀赴臺灣出席第11屆亞洲電影展,也曾有好事的記者問胡蝶是否要見一見張學良,他們可以代為安排。胡蝶頗為輕鬆地笑答:“專程拜訪就不必了,既未相識就不必相識了。”因此,張、胡這對民國時期最為耀眼的酷男靚女,失去了最後一次翩翩起舞的機緣。儘管發生了無法澄清的“跳舞事件”,胡蝶在觀眾心中的影響力並沒有因此而減弱。(右圖為民國八大影星合影,後排左三為胡蝶)。

一個為玉碎, 一個為瓦全

上世紀初期,写过《啼笑姻缘》的作家張恨水先生曾這樣評價過胡蝶:“人落落大方,一洗女兒之態,性格深沉,機警爽利,十之五六若寶釵,十之二三若襲人,十之一二若晴雯。”確實如此,少女胡蝶的風情,是線條飽滿的富麗與雍容,旗袍裏盛開著她的豐盈,肌膚裏透著凝脂的瑩潤。笑起來,是胡蘭成形容的那種臉龐,綻開了的牡丹花。一對酒窩是盛滿了酒意,蕩漾著桃花潭水的氣息,一代男人跌在她的嫵媚裏,凝視著她那梨渦的深,實在是酒不醉人人自醉。

胡蝶的“面若銀盤”就是一朵開得滿滿的牡丹花,溫柔敦厚與明豔奪目兼而有之。“淡極始知花更豔,愁多焉得玉無痕。”這是《紅樓夢》裏薛寶釵的自寫,用到胡蝶身上亦毫不為過,淡極更豔,那種豔是敦敦厚厚地鋪陳開來,成就了國色天香。

其實,阮玲玉也是非常的女兒態,就活個一縷芳魂,哪管世事黑白。從張達民到唐季珊,她跟的男人不是劫財的紈絝子,就是貪色的登徒子。但她跟了这些男人,每次都癡癡地愛,沒了自己地愛,最後她依靠的男人都成了冰山,她的世界傾斜了。兩個背棄她的男人帶給她訴訟糾紛,加上媒體的流言攻擊,她抗不住了,服下安眠藥自殺,從此香消玉殞。

因此可以说,她們是這個世界上最感性的情感動物,在自己與別人的故事裏動情流一把淚,一直流到把自己魂魄消殞了。看阮玲玉的照片,老上海的旗袍,身姿纖弱而如弱風拂柳,氣質靈秀而如臨水照花。細眉眼,鎖愁煙,薄命相。最招人憐的是她處子般的顏面,她在那裏笑,無邪至極,由衷到毫無保留,把一顆心裸露在外面給人看,演戲淘空了她一半的元氣,情愛淘空了她另一半的元氣。“你們看,她像永遠抒發不盡的悲傷,惹人憐愛。一定是個有希望的悲劇演員。”她16歲第一次出現在試鏡室時,導演就給她下了悲劇演員的讖語。

難怪她會在《掛名夫妻》的片場,把自己哭得城垣都塌陷了。入戲之深,就把自己的人生也當作了戲:滿是虛幻與幻滅,貢獻出全部的自我。赤裸的童真在世界的遊戲規則裏格格不入了,就碰了滿鼻子的灰,被這個世界摧毀。要麼跳樓,要麼服毒,連自己的死,都要以迷醉的姿勢,演出一劇與世界最後驚鴻一瞥的淒美。胡蝶是這樣,阮玲玉是這樣,周旋是這樣,張國榮是這樣,或許只有今天的大陸演員永遠不是這樣,因為她們永遠不會有那樣的情感,沒有真实的心悟又怎能進入戲份?塑造出曠世絕代的藝術形像?

阮玲玉們都真到幼稚,人性的真實都有幼稚的一面留著,長到三四十歲還都有幼稚。阮玲玉自殺了,遺言是4個字:人言可畏。現在不會再有這樣的演員了,他們只演賺名利的戲,不演交出自己命運的戲。連演《阮玲玉》演到靈魂深處的張曼玉,她可以在戲裏癡醉地跳酒醉的探戈,亦歌亦舞亦徘徊,但已全然沒有了那戲味兒。卸下戲服,縱已半老徐娘的劉曉慶,如今還在不斷地更換自己的戀人,扮如一個青涩少女那樣舔著自己的拇指,倚靠在男友的肩膀上撒嬌。她早認定了生活的活色生香,眼前即享受。但是阮玲玉這樣的女子,這樣的表演藝術家,當代中國已經沒有了,阮玲玉的25歲即是她的一生,留在一曲《葬心》裏,多少年後,她的遺韻依然風華絕代,風月無邊。

胡蝶,畢竟是那只忍耐得住的胡蝶,她要做一隻愛惜自己羽毛的開屏孔雀,怎麼著也要先活得光鮮美麗,暫且把不堪的噩夢藏在背後。而阮玲玉,是苦命的荊棘鳥,生來就是為了執著地尋找荊棘樹。當它終於如願以償,就把自己嬌小的身體紮進一株最長、最尖的荊棘上,和著血和淚放聲歌唱,那歌聲淒美動人、婉轉如霞,使人間所有的聲音刹那間黯然失色!一曲終了,荊棘鳥終於氣竭命殞,以身殉歌。

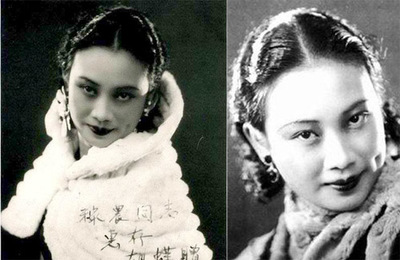

左图为胡蝶(左)与她的堂妹胡珊(右)

千江有水千江月,何处惹尘埃

胡蝶的人生暮年,面對故鄉舊友和影迷的呼喚,她卻以身體不濟,力不從心為藉口一次次的推脫,我深知她有許多難言之隱,其中與戴笠之間那段難於啟齒的往事,是橫亙在她與故鄉之間一堵無形的牆,情感上的難堪使她邁不動回家的步伐。她害怕記者追問起這段封鎖在她內心最深處的記憶,甚至於在她自己晚年所寫的回憶錄裏,她也有意地回避了這段讓她不堪回首的前塵往事。

懷著憂慮的心情飛離了人世的胡蝶,或許並不知道,那個時代的一個中國女人,在最無助的時候也不出賣自己的祖國,這種精神世界裏最本質的愛國之情使萬千華人觀眾與讀者早就理解並原諒了她。

她逝世後,她為之魂牽夢縈的上海為她舉辦了隆重的胡蝶影藝紀念活動,放映了她所主演的成名影片,並召開了胡蝶影藝研討會,以上海電影家協會主席張駿祥為首的電影界、文藝界著名人士和胡蝶生前好友及老影迷等出席了這次紀念活動。

1995年,為了紀念世界電影誕生100周年,中國電影誕生90周年,中國電影界評選出中華影星126名,她的名字醒目地列在其中;1996年10月,在新落成的中國電影資料館高層辦公大樓2層樓內,沿著四壁環形地懸掛著中國電影有史以來有突出貢獻的電影藝術家的大幅畫像,她楚楚動人的笑容也在其中燦爛。九泉之下的胡蝶若知這一切,一定會含笑而歸!

如今,在加拿大溫哥華的科士蘭墓園裏,民國影星胡蝶與她終身相許的夫君潘有聲先生,兒女親家陳風子先生三人的地碑並排安放,他們的魂靈也永遠留在那裏,在一片碧綠的草坪上相互為伴,聆聽楓葉之國的松濤,仰望北美西岸的燦爛星空,見證著加拿大華人所曾經歷過的百年歲月滄桑。

初稿于加拿大溫哥華楓林穀 2013年6月14日,結稿於2013年10月16日

爱华网

爱华网