中 国 民 用 航 空 局 飞 行 标 准 司

编 号:AC-91-FS-2014-20 咨 询 通 告 下发日期:2014年3月4日 编制部门:FS

批 准 人:万向东

航空器驾驶员指南

-雷暴、晴空颠簸和低空风切变

目 录

1.目的 ........................................................................................................................................................... 3

2.适用范围 ................................................................................................................................................... 3

3.参考资料 ................................................................................................................................................... 4

4.雷暴指南 ................................................................................................................................................... 4

4.1概述 ................................................................................................................................................ 4

4.2 雷暴种类 ....................................................................................................................................... 5

4.3相关定义 ........................................................................................................................................ 6

4.4雷暴对飞行的危害 ........................................................................................................................ 8

4.5 机载气象雷达 ............................................................................................................................. 13

4.6绕飞雷暴的建议 .......................................................................................................................... 14

5.晴空颠簸指南 ......................................................................................................................................... 16

5.1背景 .............................................................................................................................................. 16

5.2相关研究 ...................................................................................................................................... 16

5.3 建议措施 ..................................................................................................................................... 22

5.4 航空气象情报 ............................................................................................................................. 23

5.5 对运营人的建议 ......................................................................................................................... 24

6.低空风切变指南 ..................................................................................................................................... 24

6.1 概述 ............................................................................................................................................. 24

6.2 低空风切变形成的原因 ............................................................................................................. 25

6.2.1 雷暴 ................................................................................................................................. 25

6.2.2 微下击暴流导致的风切变 ............................................................................................. 27

6.2.3引发低空风切变的其他情况 .......................................................................................... 30

6.3 遭遇风切变的经验教训 ............................................................................................................. 33

6.3.1 起飞离地后遭遇风切变 ................................................................................................. 33

6.3.2 起飞滑跑遭遇风切变 ..................................................................................................... 35

6.3.3 进近时遭遇风切变 ......................................................................................................... 36

6.3.4 风切变对飞机和系统的影响 ......................................................................................... 38

6.3.5 基本训练内容 ................................................................................................................. 44

6.4 机组处置程序 ............................................................................................................................. 44

6.4.1 评估天气 ......................................................................................................................... 45

6.4.2 避开已知的风切变 ......................................................................................................... 48

6.4.3 预防措施 ......................................................................................................................... 50

6.4.4 遵循标准操作技术 ......................................................................................................... 57

6.4.5 风切变改出技术 ............................................................................................................. 60

6.5 总结 ............................................................................................................................................. 71

附件1 地面风切变探测系统与机载风切变告警系统 ............................................................................ 73

附件2 ICAO推荐的风切变强度判断标准 ........................................................................................... 80

1.目的

雷暴、晴空颠簸以及低空风切变对航空安全构成极大的危害。航空人员需了解相关知识,掌握相应技术,从而在遭遇上述天气时最大程度的规避风险,保证飞行安全。

本咨询通告的目的主要是为航空人员提供通用指南,不作为规章强制要求,不取代特定机型的飞机飞行手册(AFM)或飞行机组操作手册(FCOM)中相关的具体程序,也不是建立一个最低标准。本咨询通告提供的指南和程序仅供参考。

第4章讲述雷暴对飞行造成的危害,并且为如何预防由雷暴导致的危险事故提供指导。

第5章的主要内容是介绍不同类型的晴空颠簸及形成原因,同时介绍了避开晴空颠簸的措施。

第6章总结了风切变的相关信息,以及风切变预防措施及改出程序。

2.适用范围

本咨询通告适用于航空器驾驶员和运营人。

3.参考资料

? 《Thunderstorms》(FAA AC 00-24C)

? 《Aviation Weather for Pilots and Flight Operations

Personnel》(FAA AC 00-6)

? 《Atmospheric Turbulence Avoidance》(FAA AC 00-30B) ? 《Low Level Wind Shear》(FAA AC 00-50)

? 《Pilot Wind Shear Guide》(FAA AC 00-54)

? 《中国民用航空气象工作规则》(CCAR-117R1)

? 《Manual On Low-level Wind Shear》(ICAO 9817号文件)

4.雷暴指南

4.1概述

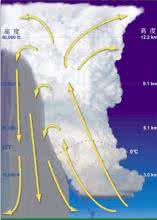

对于飞行安全来说,了解雷暴及其危害性是非常重要的。形成雷暴,大气必须满足以下三个条件:一是充足的水汽,二是具有不稳定的大气,三是具有初始的抬升力。雷暴的生命周期分为三个阶段:1.积云阶段,2.成熟阶段(如图4.1所示),3.消散阶段。对于飞行而言,雷暴是非常危险的天气,穿越任何雷暴都有可能导致飞行事故甚至机毁人亡。

图4.1成熟阶段的雷暴

4.2 雷暴种类

雷暴中包含了飞行领域所有的已知危险气象条件。飞行员可能会遇到不同强度及不同种类的雷暴。

雷暴的种类主要分为:

a)单体雷暴。单体雷暴通常是在温热潮湿的夏季形成发展。单体雷暴运动剧烈并可能产生冰雹及微下击暴流。

b)雷暴群(多体)。雷暴群经常由多个单体雷暴发展而来,覆盖范围较广。雷暴群中单体可能会与整个雷暴群的运动方向不一致。

c)飑线雷暴。简称飑线,是活跃的雷暴群所形成的一个狭

长的带状区域。冷锋中的大气如果潮湿且不稳定,在冷锋或冷锋前部都有可能形成飑线。飑线同样也可能在远离任何锋面的不稳定气团中产生。有些飑线长度惊人,而且宽度大、强度剧烈,难以轻易绕开、穿越。

d)超级单体雷暴。超级单体雷暴是独立的、持续时间较长的雷暴。超级单体雷暴可产生大型龙卷风以及比乒乓球还要大的冰雹。

4.3相关定义

a)砧状云(云砧):位于雷暴的顶端呈扁平、延伸状,形状类似铁砧。砧状云通常位于雷暴下风面,可能会延伸至数百公里,也可能出现在雷暴的上风面。

b)弓形回波:线状的雷达回波,但向外弯曲,形状呈弓形。 c)下冲气流:小规模柱状气流快速的向地面运动,通常伴随着降水如阵性降雨或雷暴。强下冲气流会形成微下击暴流。

d)温带气旋:通常也称中纬度气旋,在中纬度地区发生的天气尺度的低气压天气系统,无热带和极地天气系统特征。温带气旋通常与锋面以及斜压区有关。温带气旋是典型的低气压系统,影响全球大部分地区,从而产生各种天气现象,如多云、小阵雨、大风、雷暴等。

e)阵风锋:是指由雷暴下冲气流引起的阵风面的前缘;有时伴随着滩云或者滚轴云。也被称为阵旋风或外冲气流边界。

f)中尺度对流系统:由对流单体、雷暴群和超级单体雷暴以各种形式组成,范围比单个雷暴系统尺度大,但比温带气旋小,通常会持续数小时或更长。

g)中尺度气象情报:气象情报分析的一种,适用于水平范围从数十公里到数百公里的天气现象。

h)斜压:是指等压面和等温面有交角的气压分布。中纬度地区由于太阳辐射差异使南北温差大,等温面与等压面不平行,进而产生斜压。

i)滚轴云:一种低的、水平的管弧状云,与雷暴的阵风锋有关。滚轴云比较少见;它们完全脱离雷暴本体,与更常见的滩云不同。

j)强雷暴:可产生直径2.5厘米(1英寸,大小与壹圆人民币硬币相当)或更大的冰雹,50海里/小时或更大的对流,并有可能产生龙卷风。

k)滩云:一种低的,水平楔形云,与雷暴的阵风锋有关。与滚轴云不同,滩云与母云的底部相连,而母云上方通常存在雷暴。

图4.2滚轴云(左)与滩云(右)

l)过冷水滴:大气中,液态水可以存在于0℃或更冷环境中;许多强烈的雷暴中蕴含有大量的过冷水滴。

m)上升气流:小范围的上升空气。如果空气足够潮湿,水汽可凝结形成积云、单体浓积云或积雨云。

4.4雷暴对飞行的危害

所有雷暴都会对飞行造成危害,而且可能多种危害并存。雷暴可能产生以下危害:

a)龙卷风

1)最强烈的雷暴会将周围的空气强力地吸入云底。如果吸入的空气带有任何旋转,一般会从地表到云中形成非常强烈的涡旋。研究发现此类涡旋内部的风速超过200海里/小时,而且涡旋的内部气压非常低。强风汇聚沙尘和碎屑,同时低压会产生出漏斗状的云体,这种云会从积雨云的底部一直向下延伸。如果这种云没有连接到地面,被称作“漏斗云”;如果接触到地面,就形成了“龙卷风”;如果接触到水面,则形成“水龙卷”。

2)孤立的雷暴或者飑线雷暴都有可能产生龙卷风。可能产生龙卷风的大气环境很有可能存在剧烈的湍流。进入龙卷风涡旋区的飞机会失去控制并且遭受结构破损。由于涡旋区能够延伸到云中,无意中进入雷暴的飞机可能会遭遇到隐藏的龙卷风涡旋区。

3)作为雷暴主云体的附属体,龙卷风会延伸到雷电及降水区域几英里外。因此,任何与强烈雷暴相连的云体都有可能隐藏

涡旋区。

b)湍流

1)在所有的雷暴中都可能隐藏有危害性的湍流,较严重的湍流可能会对飞机造成损害。云中最强的湍流往往存在于上升和下冲气流之间(如图4.3所示)。即使在云的外部,距强雷暴云顶上千米左右(数千英尺)或者横向距云体30公里外仍然可能遇到切变及湍流。此外,在距砧状云30公里甚至更远的地方都可能会遇到晴空颠簸。

图4.3 成熟阶段雷暴的移动及湍流

2)飞机几乎无法在雷暴中保持稳定的高度,如果试图维持高度,机身的负荷会大大增加。在以固定姿态飞行时,机身负荷最小。

3)阵风锋会产生低空湍流区。通常,雷暴前部的“滚轴云”或“滩云”下方存在最强烈的湍流区。距离降水前方较远的区域(可达20公里)仍可存在阵风锋。雷暴压境时,阵风锋会造成地面风快速、剧烈的变化。

4)雷暴内部往往会存在很强的柱状下冲气流,对应产生的

外冲气流可能会形成风切变,有时会形成最强大的风切变—微下击暴流(如图4.4所示)。微下击暴流是一种小范围、高强度的下冲气流,当气流冲击地面后以冲击点为中心向各个方向扩散。雷暴云中存在降水但未落到地面形成的雨幡,意味着可能存在微下击暴流。本咨询通告的第6章详述了阵风锋、风切变以及微下击暴流所产生的危害。

图4.4 微下击暴流

c)结冰

1)雷暴中的上升气流可以使充足的大水滴向上运动到冻结层以上,形成过冷水滴。空气随着上升气流上升,温度降至-15℃时,水汽凝华为冰晶。在-15℃的高度层以上,温度越低过冷水滴就越少。

2)过冷水滴会在机体上冻结。在冻结层之上,明冰可能在任何高度出现,但在更高的高度,更小的过冷水滴会形成毛冰或者明冰与毛冰的混合物。在0到-15℃之间,大量过冷水滴会迅速形成明冰,这种情况在雷暴群中会很常见。雷暴中的结冰危害性

极大。

d)冰雹

1)冰雹对飞行安全也会造成极大的危害。过冷水滴在冻结层之上开始冻结,一旦有过冷水滴开始冻结,其他水滴会附着之上,有时可以形成巨大的冰球。随着强烈的上升气流,在强雷暴内部较高的高度会形成大块冰雹。冰雹可能会在距离雷暴中心较远的地方坠落,因此可能会在距离雷暴数公里之外的晴空遭遇冰雹。

2)当外界温度高于0℃时,下落的冰雹开始融化,并以冰雹或降雨的形式到达地面。地面降雨并不能表明上方没有冰雹。飞行员应当预判雷暴附近可能出现的冰雹,尤其是强雷暴的砧状云下方。大于直径1.3厘米(0.5英寸)的冰雹在几秒内可对飞机机体造成严重损伤。

e)低云及低能见度

雷暴云中能见度几乎为零。而在云底与地面之间,降水和扬尘也会对能见度产生很大影响。雷暴所形成的低云和低能见度,伴随雷暴所产生的诸如湍流、冰雹以及闪电等其它危险天气会使仪表进近无法实施。

f)对于高度表的影响

雷暴压境时,气压会快速下降。但伴随第一波阵风、较冷的下冲气流以及强降雨,气压又会快速上升,直到雷暴过后气压又恢复正常。以上这个气压的变化周期可能在十五分钟内完成。如

果飞行员没有进行正确的高度表设置,高度误差可能超过30米(100英尺)。

g)闪电

闪电可能会击穿飞机蒙皮并对通信和电子导航设备造成损伤,闪电可能会点燃燃油引发爆炸,但闪电所造成的严重事故却并不多见。飞行员可能被附近的闪电短时致盲,无法控制飞机。近距离的闪电也可能对磁罗盘造成永久性的损伤。即使是较远的闪电也可能会对低频及中频无线电通信造成影响。虽然闪电的强度及频率与雷暴的其他特性没有直接联系,但是通常认为强雷暴内部发生闪电的频率较高。

h)发动机吸水

1)涡轮发动机对水的吸入量有一定的限制。雷暴中存在上升气流,尤其是处于发展阶段的雷暴。如果上升的水滴量接近或大于下落的水滴量,会造成大量水滴聚集,从而使吸入发动机的水量可能会超过其设计极限。因此,在雷暴中大量水滴聚集的区域飞行,可能导致一个或多个发动机熄火甚至结构性损坏。

2)在发动机大量吸水后,目前还没有任何可参考的操作程序用来避免发动机损坏或熄火。虽然由进水导致发动机喘振的原理尚无法确定,但是在大量吸水的情况下改变发动机推力会减小发动机喘振的冗余度。

3)避开雷暴才是唯一避免此类发动机损伤及熄火的最有效手段。如果不可避免地进入了伴有强降水的强雷暴中,最佳的方

式是遵循经批准的飞机飞行手册中相应的严重颠簸飞行程序。除非空速变化过度,不要随意改变发动机的推力。

4.5 机载气象雷达

a)机载气象雷达

机载气象雷达的用途是为实施绕飞提供参考,而非穿越天气。能否飞入有雷达回波的区域主要取决于回波的强度、间距和飞机性能以及飞行员个人的能力。机载气象雷达探测天气的能力受限于所探测的方向及范围。气象雷达只能探测水汽而不能探测颠簸。因此,不能通过雷达显示来避开颠簸区;同时对绕飞由于云、雾造成的仪表飞行天气,机载雷达也不能提供可靠的参考。雷暴体可能会吸收或反射所有的雷达信号,产生“信号衰减”现象,导致雷达探测不到隐藏在雷暴体后面的雷暴,在屏幕上形成“阴影区”。飞行员应该熟知所安装的气象雷达操作技术及使用限制。

b)回波区的绕飞

对于雷达回波的绕飞,值得注意的是虽然冰雹会形成雷达回波,但在距云体数公里之外亦可能遭遇冰雹;另外在距离回波边界30公里(20英里)外,也可能遭遇危险的颠簸。

c)强烈回波区的绕飞

对于极其强烈的雷达回波区,绕飞间距至少要达到30公里(20英里)(如果要从两个雷达回波中间穿越,必须保证回波间

至少要有60公里(40英里)的间隔)。飞行员可以根据回波的强弱,适当调整绕飞间距。

4.6绕飞雷暴的建议

a)绕飞雷暴

即使雷达的回波较弱,也不要轻视雷暴所带来的危害。绕飞永远是上策。以下是绕飞雷暴的建议:

1)雷暴压境时,不要朝向雷暴起飞或着陆。阵风锋引起的低空湍流可导致飞机失控。

2)即使能清楚地看到雷暴云的另一侧,也不要在雷暴云下方飞过。雷暴云下的湍流和风切变会造成极大的危害。

3)不要在雷暴的砧状云下方飞过。该处存在严重的晴空颠簸。

4)在没有机载雷达的情况下,不要飞入隐藏有分散雷暴的云层中。

5)不要依靠目视表象来判断雷暴内部的湍流。

6)不要认为ATC会主动为绕飞雷暴提供雷达引导或者偏航建议。

7)在通信频率上仔细收听其他飞机关于偏航或备降的要求。

8)应尽早向空中交通管制询求绕飞建议或者请求绕飞许可。

9)更换通信频率后,在接受加入原航路指令前,应向管制员表明当前绕飞雷雨的情况。

10)在接受加入原航路指令时,应确保飞行的航迹上无危险天气。

11)对于强烈雷暴或者产生强烈回波的雷暴,应保证至少30公里的绕飞间距,尤其在大范围雷暴的砧状云下方。

12)对于雷雨覆盖面积超过60%的区域,应整体绕过。

13)强烈且频繁的闪电通常意味着强烈的雷暴。

14)云顶高度达到或超过10000米(约33,000英尺)的雷暴是极度危险的。

15)应向管制员报告遭遇雷暴的情况。

16)如果无法绕过雷暴,应等待或备降,直至雷暴消散。 b)如无法避免进入雷暴,以下是进入雷暴前的建议:

1)系紧安全带和肩带(如安装),固定所有松散物品。

2)应选择在最短时间穿越雷暴的航迹。

3)为避免严重积冰,应选择低于冻结层的高度或在温度低于-15℃以上的高度穿越雷暴。

4)确保接通皮托管加温、汽化器加温或喷气发动机防冰,防止发动机失效或失去空速指示的发生。

5) 应使用机型手册推荐的颠簸速度,设置相应推力。

6)应将驾驶舱的灯光调至最亮,避免闪电造成的短时失明。

7)自动驾驶仪接通时,应解除高度保持模式及速度保持模式。高度和速度自动控制会增加飞机的机动,增大机身结构的负荷。

8)使用机载雷达时,应间歇调整雷达天线角度,将有助于探测雷暴在其他高度上的活动情况。

c)误入雷暴的应对措施:

1) 应注视仪表,向外看会发生由闪电导致的短时失明。

2)不要随意改变推力设置,应保持推荐的颠簸速度。

3)应保持稳定的姿态,允许高度和速度波动。

4)进入雷暴,不建议回转,直线穿越通常是减少滞留雷暴时间的最佳选择。转弯会增加飞机的负荷。

5.晴空颠簸指南

5.1背景

晴空颠簸是指在对流云体外遭遇的颠簸。晴空颠簸包括卷云内部、荚状云内部或附近的颠簸,以及某些情况下雷暴附近的晴空内的颠簸。晴空颠簸不包含由雷暴、低高度逆温层、热效应或地形特征引起的颠簸。通常晴空颠簸会发生在7000米以上的高度。

由于晴空颠簸无法准确预测,发生频率较高,且难以通过目视判断,因此对高空飞行构成威胁。

5.2相关研究

a)高空急流附近是出现晴空颠簸的主要区域之一。急流在高空呈弯曲状延伸,其形成与大气行星波有关。急流的风速通常

超过50海里/小时。高空急流通常分成以下三类:极锋急流、副热带急流和极夜急流。

1)极锋急流,又称温带急流,通常与极地锋面或者是极地冷气团与热带暖气团之间的分界有关。急流轴的平均纬度在北纬25°(冬季)和北纬42°(夏季)之间变化。它是大气行星波的中心,全年蜿蜒分布在北半球的很大一部分区域内。极锋急流在冬季时最为强烈。极锋急流的高度会发生变化,但急流轴的高度通常位于9000米(30000英尺)左右。在300百帕等压面图上可以清晰识别极锋急流。

2)副热带急流,是连续的、环绕副热带的高空急流,它通常位于北纬20°与30°之间。副热带急流通常以三波形式环绕北半球,波脊分别位于亚洲东海岸、北美地区以及地中海东部地区。与极锋急流类似,副热带急流在冬季最为活跃。副热带急流轴高度在10700米(35000英尺)至13000米(45000英尺)之间,高于极锋急流。

3)极夜急流,又称极地平流层急流,位于冬季北极圈附近的平流层,对我国上空的飞行活动无重大影响。

b)高空急流引发的晴空颠簸最常见于对流层顶以及高空锋附近。对流层顶的温度通常在-55°C到-65°C之间。在某些情况下,它会出现在卷云层的顶部。位于对流层顶上方的、干燥的平流层很少出现云。但在夏季时,少数强雷暴甚至会穿过对流层顶,将砧状云延伸至平流层。晴空颠簸最常出现在高空急流的靠近极

地一侧(背风而立,颠簸在左),另外它也常出现于高空急流风力最强区域附近。

c)深的高空槽也是引发晴空颠簸的主要区域。晴空颠簸最常出现于高空槽底的上风面,尤其是在较强的温度平流区(冷暖空气的水平运动称为温度平流)的下风面处。另外,槽线处也有可能出现晴空颠簸(如图5.1所示),此处南、北向气流之间存在强烈的水平风切变(北半球高空槽前一般为西南风,高空槽后一般为西北风)。当高空槽后的强风区经过时,通常也会产生晴空颠簸。

图5.1 高空槽与晴空颠簸

d)两股高空急流汇聚亦会引发晴空颠簸。极锋急流有时会向南倾斜并穿过副热带急流,汇合区域及其临近下游由于风切变的作用往往产生较强烈的颠簸。

图5.2 两条急流带汇聚

e)由于晴空颠簸发生的范围及时间不尽相同,因此难以准确预测。高空急流产生的颠簸区域一般长约150至500公里,宽约80至160公里,高度范围约1500米(5000英尺);持续时间短则半小时,长则一天。尽管准确预报晴空颠簸较难,但还是有方法判断晴空颠簸可能出现的区域。

f)高空急流的风速超过110海里/小时,就可能会引起晴空颠簸,而且风速越大,引发晴空颠簸的可能性就越大。晴空颠簸并不是由风速本身引起的,而是由风切变造成大气波动或翻转产生颠簸。风可在任意方向上发生切变。为了方便起见,一般计算风切变的水平分量和垂直分量。当垂直切变每300米(1000英尺)超过5海里/小时,或者水平切变每240公里(150英里)超过40海里/小时,就有可能出现中度的晴空颠簸。

g)下列为与晴空颠簸有关的指导原则:

1)如果急流轴的风速超过110海里/小时,在以下三个区域可能会出现强烈颠簸:急流轴上方倾斜的对流层顶附近(图5.3

—颠簸区1)、急流轴下方的急流锋内部(图5.3—颠簸区2)以及急流轴低压(靠极地)一侧(图5.4)。

图5.3 高空急流与晴空颠簸(垂直剖面图)

图5.4 急流轴低压侧的晴空颠簸区

2)山地波有时可向上伸展到整个对流层,甚至影响到平流层。如果急流带位于山地波的上风方或下风方,急流中的风切变和晴空颠簸会变得更为强烈。当穿越位于山区附近的强急流带时,很可能会遭遇到晴空颠簸。

3)山地波会极大增强水平风切变和垂直风切变。因此,当穿越山地波时,建议使用颠簸速度,并且避免在地形突然下沉的

区域上空飞行,即使该处不存在荚状云。

图5.5 山地波与颠簸区

4)在标准等压面图上,如300百帕等压面图,显示150海里(纬度2.5o)范围内风速变化超过20海里/小时,此处存在足以产生晴空颠簸的水平切变。上述区域常位于急流轴的靠近极地(低压)一侧。

5)垂直风切变也会导致晴空颠簸。垂直切变每300米(1000英尺)大于5海里/小时,有可能发生晴空颠簸。

6)呈弯曲状的高空急流更易产生晴空颠簸,尤其当急流围绕在深的低压槽周围(图5.6所示)。

7)位于低压槽及高压脊处的风速、风向变化区域常会造成晴空颠簸,这主要取决于风的切变量大小。

图5.6 急流围绕低压槽

h)虽然很难预测晴空颠簸,但还是有很多方法可以降低遭遇晴空颠簸的概率。防止晴空颠簸造成飞行事故,需要了解晴空颠簸特性、密切关注其他飞机的信息并掌握相关气象报告。为避免或减少遭遇晴空颠簸,强烈建议机组采取以下措施。

5.3 建议措施

以下措施主要针对由西风急流引起的颠簸:

a)如果沿着急流方向(顺风或逆风)飞行时遭遇颠簸,机组应改变当前飞行高度层或航向,因为此类颠簸区顺着急流带,既不厚又不宽。

b)如果在横穿急流带时遭遇颠簸,此类颠簸区通常不会太宽,无需改变当前飞行高度层或航向。

c)在陡的槽线区域飞行,如果风速、风向突然变化造成颠簸,建议穿越槽线,而不是平行槽线飞行。

d)如果预计在穿越倾斜的对流层顶时遭遇颠簸,注意观察外界温度。保持高度巡航时,穿越对流层顶时的温度最低。在倾斜的对流层顶的靠近平流层一侧飞行时,温度突然发生变化的区域最容易出现颠簸(此处通常存在对流层顶的断层)。

e)当穿越急流带时,最好能够随着温度上升而爬升,随着温度降低而下降。

f)在气象卫星云图上,可以通过卷云带来识别高空急流。而急流带附近通常会存在晴空颠簸。卫星云图上显示“波形”或“人字形”云系通常与山地波有关(如下图所示)。

图5.7 波形云(左)及人字形云(右)

g)监听无线电——其它飞机的报告非常重要。如果遭遇晴空颠簸,尽量向管制员详细报告情况。

5.4 航空气象情报

通常使用航路重要气象情报来发布重要颠簸信息:

a)对流性SIGMETS用来发布与雷暴有关的信息。

b)SIGMETS是针对所有飞机、所有飞行人员发布重要气象信息。SIGMETS发布的天气现象主要有颠簸(包括晴空颠簸)、积冰、大面积沙尘、火山喷发及火山灰。

c)AIRMETS发布的重要气象信息的级别和高度范围都低于SIGMETS。

5.5 对运营人的建议

a)运营人可建立有效的机制来应对晴空颠簸:

b)对机组、签派和气象人员进行全面培训;

c)建立全面气象信息支持系统;

d)详细了解高空风系,进行全面的飞行前准备;

e)准确了解高空急流的位置;

f)为机组、运控中心及签派提供卫星云图;

g)提供计划航路上颠簸区域的气象情报图;

h)通过机组收集、汇总颠簸的详细信息,并建立一套及时、有效的信息共享机制;

i)树立预防为主的安全理念。

6.低空风切变指南

6.1 概述

低空风切变指南的目的是总结风切变的相关信息,为飞行员提供关于风切变的参考资料。飞行员必须掌握相应的应对技术,

从而在遭遇风切变时最大限度的保证飞行安全。此章节的目的是通过学习和训练修正飞行机组的行为,减少与风切变相关的事故和事件。具体程序以相关机型机组操作手册为准。

6.2 低空风切变形成的原因

低高度的风速风向变化会对飞机起降造成严重的危害,这些变化是由各种气象条件所引起的,如:地形条件、逆温现象、海陆风、锋面系统、强地面风。最严重的风切变往往伴随着雷暴和阵雨产生。

在讨论低高度风的变化时,本章节中使用到一些术语,这些术语定义如下:

风切变 – 风向或风速的快速变化。

严重风切变 – 风向或风速的快速变化导致空速的变化大于15海里/小时或垂直速度的变化大于150米(500英尺)/分钟。

顶风增强的切变 –顶风增加导致空速增加的切变。

顶风减弱的切变 - 顶风减小导致空速损失的切变。

顺风减弱的切变 – 顺风减小导致空速增加的切变。

顺风增强的切变 – 顺风增加导致空速损失的切变。

6.2.1 雷暴

正如之前雷暴章节所阐述的一样,雷暴引起的湍流会对飞机产生严重的威胁。有两种基本类型的雷暴:气团雷暴和锋面雷暴。气团雷暴不规则地分布在不稳定空气中,并随着地表的局部加热

开始发展(图6.1),被加热的空气上升并冷却形成积雨云,随着积云阶段的继续发展,在云的较高处形成降雨并落下。随着降雨和成熟阶段的开始,雷暴开始产生下沉气流,大约一小时后,被加热的上升气流所产生的雷暴被降雨终止,热气和雷暴消散。由于下沉气流和被雨水冷却的空气的涌出,大多数雷暴会导致冷空气阵风锋面的产生,这些阵风锋面通常会非常颠簸,并会对起飞和进近的飞机产生严重的威胁。

图6.1 雷暴的发展

锋面雷暴通常与锋面、风的辐合和高空槽等天气系统相关联。锋面雷暴会形成持续达数小时的飑线,产生强降雨或冰雹并伴随有强阵风甚至龙卷风。在雷暴内不同高度上风速和风向的改变量标志着雷暴的强弱,风向和风速的变化也导致了雷暴在垂直方向的倾斜(图6.2)。这种垂直方向的倾斜会使降水区域远离上升气流热源,从而导致更长的雷暴存活期,进而使雷暴中的气流在垂直方向速度更快,同时增大了地面风的强度。

图6.2 强锋面雷暴剖面

6.2.2 微下击暴流导致的风切变

对风切变事故的调查以及气象研究显示,微下击暴流是导致风切变相关飞行事故的最主要原因。微下击暴流可以存在于任何对流气象条件(雷雨、阵雨、雨幡等)下。研究显示大约5%的雷雨会产生微下击暴流。

微下击暴流导致的下冲气流一般存在于数百米到一千米之间。当下冲气流到达地面时,开始向水平方向扩散并可能会绕着下冲气流形成一个或多个水平漩涡气流(图6.3)。水平扩散的气流一般会影响半径一海里到两海里之间的区域。水平漩涡气流可能会延伸至离地600米(2000英尺)高。

图6.3 对称的微下击暴流

微下击暴流的外流气流不总是对称的(图6.4)。因此,进入水平扩散气流区域时,可能不会出现很大的空速增加,或者进入微下击暴流时空速的增加比退出微下击暴流时损失的空速要小很多。

图6.4不对称的微下击暴流

一个天气系统能产生不止一个微下击暴流。因此,如果已遭遇或观察到一次微下击暴流,飞行员必须对有可能经历的其他微下击暴流保持警惕。如果几个微下击暴流同时存在,在几个微下击暴流的相互作用下,会形成一系列接近地面的水平漩涡气流(图

6.5)。除了下冲气流之外,这些漩涡气流还可能产生高能量的上升气流和乱流。

图6.5 微下击暴流形成的水平漩涡气流

在微下击暴流开始接触地面的5分钟内,风速会持续增大(图

6.6)。当遭遇发展阶段的微下击暴流时,飞行员在最初并不会意识到问题的严重性,但随后飞机可能会经历是初始空速改变量两到三倍的空速改变。微下击暴流的存活期一般为10到20分钟。

图6.6 微下击暴流的演变

根据相关研究统计,当飞机穿越微下击暴流时,水平风速变化主要分布在40至60海里/小时的范围内。而已观测到的由微下击暴流导致的最大风速变化可高达100海里/小时。

飞行员必须认识到有些微下击暴流在当前技术条件下无法成功改出。注意,即使在飞机性能能力范围内的风切变也有可能导致事故。

微下击暴流不仅产生于强降水(如雷暴)条件下,也能在伴随着少量降水的对流云周围产生。数据表明,即使在小雨或幡状云(在到达地球表面前降水蒸发)等相对干燥的条件下,也有可能发生微下击暴流。图6.7描述了干微下击暴流的形成。

在图6.7中,云底下方的空气(直至离地4500米(15000英尺)高)非常干燥。从更高的对流云中生成的降雨落到低湿度的空气里并蒸发。蒸发产生的冷却效应使空气下沉。这种蒸发的持

续进行会使下冲气流加剧。因此飞行员应避免在有雨幡存在的对流云下飞行。

图6.7 干微下击暴流的形成

6.2.3引发低空风切变的其他情况

a)地形影响

机场附近如果存在高大的建筑、树林或者较低的山坡,当强风吹过这些障碍物时,就可能会引起低空风切变(如图6.8所示),这主要取决于风速、风与障碍物之间的相对方向以及障碍物与跑道的相对方位。

图6.8 机场附近的地形造成的风切变

b)锋面

锋面两侧的大气温度以及密度是不同的。较冷气团一侧的大气温度低、密度大,较暖气团则相反,因此,锋面两侧的风速、风向存在很大不同。如果机场区域正有锋面快速过境时,可能会出现较强的风切变(图6.9所示)。

图6.9 锋面引起的风切变

c)海陆风

由于地表与水面的太阳辐射吸收率不同,产生温度梯度,形成低高度的海陆风(图6.10所示)。白天时,地表风由水面吹向陆地,称为海风;夜间时,地表风由陆地吹向水面,称为陆风。海风的风速通常要比陆风大得多。海风在清晨时常常突然发生变化,在海岸线观测到的瞬时变化通常在20-30公里/小时,在热带地区甚至超过40公里/小时。海风最强时的范围可达内陆48公里,并且从地表延伸至360米的高度。

如果机场位于海洋(大型湖泊)与陆地交界处时,尤其在早晨,可容易出现低空风切变。

图6.10 机场附近的海陆风

6.3 遭遇风切变的经验教训

6.3.1 起飞离地后遭遇风切变

如图6.11所示,描述了一起典型的起飞离地后顺风增强的切变事故。图中,1为离地后的前5秒正常状态,2为离地后遭遇风切变,3为空速减小造成俯仰姿态减小,4为离地20秒后飞机在跑道末端坠毁。

图6.11 起飞离地后遭遇风切变

在多数离地后遭遇风切变的事件中,空速、俯仰姿态、升降率和高度的早期趋势正常。在上述事例中,飞机在建立稳定爬升前遭遇风切变,从而大大增加了风切变识别的难度。当空速减小时,飞行员减小俯仰姿态以便重新获得空速(图6.12)。飞行员

只考虑到减小俯仰姿态,而没有充分利用飞机的可用性能,使得飞机丧失高度。当地形构成威胁时,飞行员又开始拉杆至初始俯仰姿态,这可能需要很大的杆力。然而,由于修正动作太迟,且飞机已经处于向下的轨迹,无法改变飞机撞地的厄运。

在以往的训练中,我们强调通过俯仰姿态来控制速度,然而保持或增加俯仰姿态并允许低于正常空速是改出风切变的正确方法。由于飞机空速和升力的减小,可能需要使用不同于寻常的杆力来抵抗飞机的俯仰趋势。一旦飞机开始偏离原垂直航迹且形成大下降率,需要更多的时间和高度来改变垂直航迹。

图6.12俯仰控制对飞行路径的影响

上述事故表明:由于未能及时识别及不恰当或不充分的应对,导致飞机性能未被充分利用。如果不能密切监视与垂直轨迹相关的仪表,飞行员将很难意识到爬升性能的快速减损。

遭遇风切变时,可能只有5至15秒识别反应时间(图6.13),因此尽早识别风切变至关重要。高效的机组配合及恰当的提醒是及时识别风切变的关键。

图6.13遭遇风切变时可用的反应时间

6.3.2 起飞滑跑遭遇风切变

如图6.14所示,描述了一起典型的起飞滑跑过程中顺风增强的切变事故。1为开始滑跑时一切正常,2为飞机遭遇持续增强的顺风切变,空速增加缓慢,3为飞机接近跑道尽头才达到VR,4为飞机离地后,顺风持续增强,阻碍了飞机加速,导致飞机撞到跑道末端障碍物。

图6.14 跑道起飞过程中遭遇风切变

飞机遭遇风切变,不能正常加速,无法获得足够的升力及时离地越障。由于飞机比正常增速缓慢是唯一线索,阵风也会阻碍飞行员及时发现这一线索,有时可能只有5秒的反应时间,因此

有效的机组合作,尤其是标准喊话,对确保及时发现性能变差十分必要,飞行员在日常运行中要养成这一习惯。在必要时,飞行员可考虑使用最大推力提高飞机性能。

如果没有足够的跑道来加速到正常起飞速度,也没有足够的跑道来实施中断起飞,飞行员可能需要低于VR抬轮以安全离地。这种情况下,可能需要更大的俯仰姿态来产生足够的升力(图

6.15)。在正常训练中,为避免俯仰姿态过大导致擦机尾,明令禁止VR前抬轮。而遭遇风切变时,即使存在擦机尾风险,飞行员可能仍需要在低于VR时抬轮至起飞姿态,从而在可用跑道内离地。飞行员必须充分了解这种非常规操纵技术,以应对突发的风切变。

图6.15 起飞离地时俯仰姿态的影响

6.3.3 进近时遭遇风切变

图6.16为一起典型的进近时风切变事故。飞机处于位置1时,进近正常;位置2时五边上的下冲气流和顺风不断增强;位

置3时飞机损失速度,飞行轨迹低于下滑道;位置4为飞机在跑道入口前触地。

图6.16 进近过程遭遇风切变

如图6.17所示,飞机遭遇风切变,速度减小,导致升力减小,升力的损失导致下降率增大。速度减小,飞机产生自然低头趋势,造成进一步的高度损失。飞行员没有及时使用增加俯仰的技术,导致飞机触地。

图6.17 风切变对进近时下滑道的影响

恶劣的天气条件、机组配合不足及有限的识别时间是导致风切变改出不及时的重要原因。进近时速度减小的趋势可能会被平缓增加的推力所掩盖;恶劣的天气条件导致了进近时工作量的增加;从仪表飞行转为目视飞行影响了飞行员对仪表的有效监控;

缺乏机组配合使高度损失没有被及时发现。因此,稳定的进近和清晰的喊话有助于及时发现飞行轨迹偏离并修正。

6.3.4 风切变对飞机和系统的影响

a)风切变对飞机的影响

1)应对顶风/顺风切变

如图6.18所示,不同种类的风切变对于飞机性能都有其不同的影响。另外,穿越微下击暴流的飞行路径决定了切变的强弱。

逐渐增强的逆风(或逐渐减小的顺风)切变增加了指示空速,从而增加了飞机性能。飞机将向上抬头以减小空速。另一项需要考虑的因素是,这种类型的风切变在正常拉平过程中可能减小正常减速率,从而导致平飘过长直至冲出跑道。

任何快速或较大的增速,特别是在接近对流天气时,都应当视为可能的速度减小的预兆。因此,速度大幅增加时可以考虑中断进近。然而,由于微下击暴流通常为非对称结构,且不一定伴随有顶风,不可完全依靠顶风切变来预测随后而来的强烈顺风切变,需保持警惕。

图6.18 飞机遭遇顶风/顺风切变的轨迹(无操纵干预) 相反,逐渐增强的顺风(或逐渐减小的顶风)切变将减小指示空速并降低飞机性能。由于速度损失,飞机将向下低头以增加速度。

2)应对垂直风切变

垂直风存在于所有微下击暴流中,且强度随高度上升而增加。此类风通常在高度大于150米(500英尺)时达到强度的峰值。在强微下击暴流的中心可能存在风速大于1000米(3000英尺)/分钟的下冲气流。下冲气流的强度取决于飞行高度和与微下击暴流中心的距离。

微下击暴流引发的水平涡流,会造成短时垂直风的扭转,比持续的下冲气流更危险。

如图6.19所示,飞机穿越水平涡流将经历交替出现的上升气流和下冲气流,机头也将随之上下俯仰。甚至可能导致飞机在较大速度时出现短时的抖杆及机身抖动现象。

图6.19遭遇微下击暴流中的水平涡流

垂直风,以及那些带有水平涡流的风,已包括在风切变改出程序中。快速变化的垂直风造成的短时抖杆和非人为的俯仰姿态变化在风切变改出时大大增加飞行员的工作量。

3)应对侧风切变

侧风切变将导致飞机横滚、偏转,如图6.20所示。大侧风切变可能需要大量或快速的操纵输入。此类风切变可能造成工作量大幅增加和注意力分散。另外,如果遭遇水平涡流,飞行员可能需要全杆量的输入来对抗剧烈的横滚力矩。

图6.20 飞机遭遇侧风切变的轨迹(无操纵干预)

4)颠簸的影响

风切变可能伴随有剧烈的颠簸。颠簸可能掩盖速度变化并延迟风切变的识别。颠簸造成的抖杆,使得飞行员不敢及时采用合适的俯仰姿态改出风切变,可能造成工作量大幅增加和注意力分散。

5)降水的影响

事故调查及对于风切变的研究显示,某些类型的风切变伴随着大量的降水。强降水可视为严重风切变的预兆,也大幅增加了驾驶舱的噪音,加大机组配合难度,分散飞行员注意力,因此应规避强降水区域。

6)空气动力学常识

飞行员通过控制飞机姿态来调整飞行轨迹。俯仰姿态的改变引起飞机的迎角变化,从而调整飞行轨迹角。这三个角度之间的关系如下:

俯仰姿态=飞机迎角+飞行轨迹角

7)飞机性能

运输类飞机即使在速度低于正常区间的情况下也有较为可观的爬升能力。如图6.21所示,即使在抖杆速度下飞机仍然能够达到1500英尺/分钟的爬升率。

图6.21 典型的起飞爬升性能

8)飞机稳定性

之前提到过,飞机的纵向稳定性会在速度增大的情况下抬头,在速度减小的情况低头。速度的波动造成的推力变化,也会影响稳定性。对于翼下安装发动机的飞机来说,加油门时,有抬头趋势;减油门时,有低头趋势,此趋势在低速的情况下更为明显。

9)失速和失速警告

飞机的迎角增加而不能相应增大升力,就发生了失速。为防止无意识进入失速状态,飞机安装了失速警告装置(抖杆器,推杆器,失速音响警告)。另外,保持机翼前缘平滑无污染可以避免飞机过早地产生失速抖动和失速前滚转趋势。

b)风切变对飞机系统的影响

1)高度表

遭遇风切变时,飞行员应根据无线电高度表和气压式高度表的不同特点来选择使用。无线电高度表受地形的影响,地形的起伏会造成高度表的波动。气压式高度表会受下击暴流造成的气压波动影响,指示不准确。

2)升降速度表

不能仅仅依靠升降速度表来判断飞机的升降率。由于仪表的指示延迟,所指示的读数可能滞后好几秒钟,某些情况下,飞机开始下降了,但仪表仍然指示上升(如图6.22)。惯性基准系统驱动的升降速度表有了较大改进,但仍然存在一定滞后。

另外,微下击暴流的阵风会导致静压波动,增大升降速度表的误差。基于此类滞后和误差,所以垂直升降率需参考其他仪表交叉证实。

图6.22 起飞遭遇风切变时升降速度表的延迟误差

3)抖杆器

抖杆器会在接近失速迎角时被激活。因此,快速变化的垂直风或机动动作,会改变触发抖杆的姿态和速度阈值。飞机的失速

警告和探测功能正常工作的情况下,抖杆器会在达到失速迎角前被触发,起到警告的作用。

6.3.5 基本训练内容

从风切变事故调查,工程分析和模拟评估当中获得大量有用信息,建议运营人在飞行员训练中增加以下内容:

a)风切变识别;

b)低速飞行训练;

c)使用俯仰姿态而非保持空速来改出风切变。

首先,通过简单的练习使飞行员掌握基本操纵技巧,了解到及时准确的姿态控制是改出风切变的关键。然后循序渐进,逐渐引入复杂情况的处置。

6.4 机组处置程序

缺乏处置风切变的经验往往会对安全造成严重威胁,必要的处置程序可以增强机组在风切变条件中的情景意识。(图6.23)正确的机组处置程序必须涵盖在日常运行当中,一旦出现情况,机组能及时准确地处置。

这个章节的推荐处置程序为通用程序,各机型飞行员应以制

造商规定的机型处置程序来处置风切变。

图6.23 机组处置程序模型

6.4.1 评估天气

在对几起风切变导致的事故进行详尽分析后,建立了如下的天气评估流程。在每起事故中,虽然都存在着多个风切变线索,但机组没有正确做出备降或等待的决断。

风切变迹象出现越多,机组越要慎重考虑推迟起飞或进近。机组要对潜在风切变迹象保持警觉,养成评估天气的习惯,是防范由下击暴流导致的风切变的最佳措施。

每一次风切变事故都惊人的相似,大量的风切变迹象出现,但没有引起飞行员的足够重视。为了更早识别潜在的风切变威胁,机组必须在起飞、降落以及整个飞行过程中对天气进行持续评估。

如果存在对流云或雷暴天气,就有潜在的风切变和下击暴流的危险。即使只有些许对流天气的迹象(如少量的积云)机组也应意识到存在下击暴流风险,尤其是在空气干热时。为了避开影响飞行的潜在风切变,飞行员应仔细阅读各种气象报告。

a)当飞行员在气象报文中看到以下信息时,需特别注意:雷暴、强降水、扬尘、温度露点差较大(差值越大,湿度越低),包括其它线索如阵风、温度变暖趋势、积云等。

b)地面风切变探测系统和机载风切变警告系统(详见附件1) 目前,机场使用的低空风切变的地面探测设备主要有低空风切变告警系统LLWAS(Low Level wind shear alert system)、声波探测及测距SODA(Sound Wave Detection and Ranging)以及终端区多普勒气象雷达TDWR(Terminal Doppler Weather Radar),这些系统能够为机场终端区提供及时的低空风切变信息。

对于机载风切变告警系统,主要有反应式风切变探测系统(RWS)和预测式风切变探测系统(PWS)。该两种设备为飞行员及时发现遭遇风切变提供告警。

c)风切变的目视迹象

飞行员不能过于依赖从驾驶舱目视观察来发现风切变。虽然风切变本身不会被目视观测,但是它形成的效果是可以被观测到的。在夜晚,闪电也许是唯一的目视线索,在白天,以下线索可以为飞行员提供一定的参考:

1)邻近的云向不同方向大范围移动

2)烟柱的切变并向不同方向飘散

3)在飑线前的滚轴云

4)受强烈的地面阵风影响的树、旗帜等

5)机场周围的风袋指示不同的风向风速

6)对流云下部被下冲气流吹起的扬尘

7)飑线前被阵风吹起的扬尘

8)雨幡,特别是与对流云同时出现

9)伴随着持续的波型荚状云

10)漏斗云

11)龙卷风

如果发现存在上述现象,飞行员就必须考虑风切变存在的可能性。

d)飞行员报告

飞行员的报告是获得风切变信息的重要来源之一。例如:“浦东塔台,东方726,五边500英尺遭遇中度风切变,速度损失20海里。”“PUDONG Tower, CES726, Experiencing moderate wind shear at 500ft at final, Speed loss 20kts”。

e)机载气象雷达

机载气象雷达是探测对流不安全天气的有效工具。飞行员应当合理使用气象雷达功能,细致正确地调节雷达角度,来作为规避危险天气的有效工具。

雷达上显示的与对流云有关的强降水可能预示着微下击暴流。但没有强回波并不代表天气条件是安全的。潜在的危险的干燥微下击暴流在雷达上可能只有微弱的回波。

气象雷达使用中需要重视的另一点是雷达波能量的衰减。强降水会减弱雷达波的穿透能力,使得雷达无法探测到完整的恶劣天气。在终端区域,可以利用地面回波的比照来判断是否有雷达波减弱现象。调低雷达天线角度,使得雷达显示出地面回波,强降水天气会使得其背后的地面回波无法显示出来,这个缺失地面回波的阴影区域可能预示着更强更大面积的降水天气,飞行员应该避开这种区域飞行。

气象雷达的颠簸探测功能能为飞行员提供额外的信息。进离场时,如果在中等高度上(例如4500米(15000英尺)-6000米(20000英尺))的对流云系统存在颠簸,且湿度很低(温度露点差大),则很有可能存在微下击暴流。

6.4.2 避开已知的风切变

避开严重风切变和微下击暴流的重要性毋庸置疑。即使先进的运输类飞机和经验丰富的飞行员也无法对抗微下击暴流和严重风切变。甚至不太强烈的风切变也曾造成不可挽回的事故。通常微下击暴流会在10-20分钟内消散,因此延迟起飞或等待是上策。

模拟机训练对于风切变的识别和改出有很大帮助。但飞行员需要深刻认识到现实中各种因素(如颠簸、噪音、仪表误差等等)会大大增加风切变改出难度;另外由于模拟机动态系统的局限性,

模拟效果与现实不尽相同;甚至存在完全无法改出的风切变,总而言之,不能存在任何侥幸心理。

然而,至今为止没有通用量化标准来帮助飞行员决策,下表中的评估信息仅供参考:

表6.1 风切变可能性

微下击暴流风切变可能性

观察现象

局部的强风(塔台告知的或者可见的扬尘,螺旋状浮尘,类似龙卷风现象等等)

风切变可能性等级

高

预计航迹附近的对流性天气

强烈降水(可见强降水或雷达显示的强降水区域,红色回波区域,反射波衰减造成的阴影区域)

阵雨 闪电 雨幡 中度以上颠簸 温度露点差介于17—28℃

机载风切变探测系统警告

高

中 中 中 中 中 高 高 中 高 中 低

飞行员报告IAS变化量 LLAWS探测 风的变化量

15kts或以上 小于15kts 20kts或以上 小于20kts

预报的对流天气

注:上表中的参考适用于机场附近的飞行运行(从起飞落地点5公里范围内且低于1000英尺)。迹象越多,风切变可能性越

大。越靠近对流性天气,越危险。应对恶劣危险天气进行持续评估。

上表通过对各种对流性天气进行分析,总结出风切变存在的可能性,为飞行员提供参考。

高可能性:对于此类天气现象,必须引起极高的重视。避开此类天气区域(备降或等待)才是上策。

中等可能性:应考虑避开此类天气区域,需要做好预防措施。 低可能性:对这类天气现象,需综合考虑,具体判断。 上表是针对机场附近300米(1000英尺)以下的飞行运行,在300米以上遭遇这类天气虽然危险性有所降低,但仍存在其他严重风险。飞行员在参考上表时仍需深思熟虑,谨慎小心。

飞行员应结合各种线索判断风切变的可能性,当出现多种线索时,存在风切变的可能性相应增大。

举例:

在目的地机场上空有雨幡(风切变可能性中等),进近过程中,前一架进近飞机报告遭遇到10海里/小时的空速损失(风切变可能性中等)。这时应把存在风切变的可能性升为高等级。

6.4.3 预防措施

虽然规避是应对风切变的上策,但在很多情况下只存在其产生的条件,并不能确定是否存在。在这种情况下,飞行员应采取相应预防措施。

爱华网

爱华网