"对我来说,脑力劳动是最纯粹的快乐,个人自由是这个世界最崇高的财富。我向我所有的朋友致意!愿他们经过这漫漫长夜还能看到旭日东升!而我这个过于性急的人要先他们而去了!”

原题:昨日的世界,再也回不去的昨日

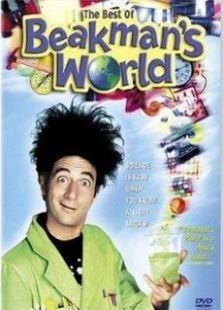

“伟大的作品中总有某种永不过时的东西,吸引着人们一遍遍重读”,“在这样的作品里,你会知道什么叫‘美丽’——你看不到它的存在,却仿佛沐浴在春风里,看见树叶在歌唱、看见阳光落下来……”这样的文字说的正是斯蒂芬·茨威格和他的《昨日的世界》。也许你曾听过他的《一个陌生女人的来信》,也许你曾读过他的《人类的群星闪耀时》,那么你定不要错过他的《昨日的世界》。

沉醉在他那平静地娓娓道来的文字里,你会感觉自己就像坐在一条忧郁的缓缓流淌的河流旁边,昏黄的落日余晖透过树叶洒在你的身上,碎在身边的水波里,你的周围寂静无声,放眼望去,你能看到的只有无声远去的似水年华和旧日荣光。这种追忆和缅怀带有一种莫名的伤感,仿佛最后的告别,透着绝望的美丽,就像当年他给朋友的信中写的那样,“出于绝望我正在写我一生的历史”。

这本书完成于他生命的最后几年,完成于遥远的南美大陆。之后不久,1942年2月23日,茨威格同他的妻子在孤寂和理想破灭中,双双服毒自杀于里约热内卢近郊的寓所内。他在遗书中写道:“我的精神故乡欧罗巴亦已自我毁灭,从此以后我更愿意在此地重建我的生活。……对我来说,脑力劳动是最纯粹的快乐,个人自由是这个世界最崇高的财富。我向我所有的朋友致意!愿他们经过这漫漫长夜还能看到旭日东升!而我这个过于性急的人要先他们而去了!”

1881年生于维也纳一个富有的犹太家庭,他的才华萌芽于维也纳的艺术土壤,他的足迹先后留在柏林、巴黎、伦敦、威尼斯等地,如果没有之后接连发生的两次世界大战,如果没有遇到那个动荡不安的时代,也许他会用自己深情的文字给这个世界留下甜美的赞美诗。如果那样的话,我们也就看不到这样的茨威格,读不到这本《昨日的世界》,感受不到那个时代的焦灼和隐痛,触摸不到那些灵魂的苦难和伟大。

年轻的他曾在维也纳的咖啡厅里畅谈文学,在伦敦和巴黎的街头与朋友交谈散步,犹太人的身份没有给他带来任何不便,旧日的欧洲成为他永远的精神家园。然而随后战争的阴云袭来,欧洲日落西山,和平垂死挣扎,英国外交大臣爱德华·格雷爵士忧心忡忡地说到,“在欧洲各处,明灯正在熄灭;在有生之年,我们也许看不到它再次点亮了”。一语成谶,传统欧洲文化正在衰落,昔日价值观念正在崩溃,那个有秩序、有安全感的美好欧洲正在逝去,被别有用心之人蛊惑煽动,狂热的民族情绪淹没了理智。一战的四年伤痛并未改变什么,之后茨威格便又目睹希特勒的强势崛起、犹太人的悲情宿命、集中营的惨绝人寰……

他的国家,曾经强大的哈布斯堡皇朝已经在地图上不留痕迹地被抹掉;他的故乡,历史悠久的维也纳沦为德国的省城,而他被迫像个罪犯似的离开;他的作品,曾经成百万的读者将之视为朋友,如今正在那里被焚为灰烬。余生苟活于一张英国护照下,他将被迫离开他的故国乡土颠沛流离,而在那里,他的祖辈们曾经用一种同样的节奏安逸而又平静地度过生活,直到“时间的波浪把他们从摇篮送到坟墓”。从此,他将成为无国之人,再也没有任何归属,“所到之处,都不过是作为一个陌路人,或者至多是作为一个宾客”。

他曾经历过的那个昨日的世界不见了,他曾经熟悉的那个光荣时代结束了,他曾经在心中选择作为自己故乡的欧洲,也在同室操戈的战争中第二次自取灭亡地把自己撕裂得支离破碎以后消失了。而今,留他只身一人,被疯狂的时代马车抛在后面,“成了理性遭到最可怕的失败和野蛮在时代的编年史上取得最大胜利的见证人”。世界主义者、和平主义者、人道主义者,再多的标签和褒奖也掩盖不了这样一个事实,他成了自己曾经熟悉世界的孤儿和弃儿。“有多少事对我来说还是不言而喻的现实,而对他们来说却已成为历史或者不可思议”,在他老去的时候,他还没有等回那个群星闪耀的和平年代,他的周围被陌生的一切包裹缠绕,他的生命在痛苦无果的守望之后选择自我结束。

“我在战前曾享受过最充分的个人自由,但在战后却尝到了数百年来最大的不自由。我曾被人大肆赞美过,也曾被人无端排斥过,我曾自由过,也曾不自由过,我曾富有过,也曾贫穷过”,也许人生最痛苦的,莫过于像他一样,曾经呼吸在高贵自由的欧罗巴旧时代,却又突然跌入纳粹统治的黑暗深渊,亲自感受这种巨大落差。“在我的扶援直上和节节败落之间,是何等的不同,以致我有时仿佛感到我一生所度过的生活并不仅仅是一种,而是完全不同的好几种,因为我常常会遇到这种情况,当我无意之中提到‘我的生活’时,我就会情不自禁地问自己:我的哪一种生活?”

弃我去者,昨日之日不可留!何况,内心敏感的作者意识到,这些不止是他个人的悲剧,而是他们整整一代人的遭遇,在以往的历史上几乎没有一代人有像他们这样命运多舛。尽管迫不得已,身为作家的使命感,使他觉得自己有义务成为这种紧张而又富有戏剧性生活的见证人,“一个手无寸铁、无能为力的见证人,目击人类不可想象地倒退到以为早已被人忘却了的野蛮之中”。他将这种悲观付诸文字,而这样的过程无疑使得痛苦更加难以忍受,因为他自己恰好处在“地震最剧烈的地方”,“那剧烈的地震三次摧毁了我的家园和生活,使我和过去脱离了任何联系,戏剧性的激烈动荡把我抛入一片空虚,把我投入‘我不知该奔向何方’——这种我已经十分熟悉的境地”。

于是,昨日的世界,成了永远回不去的昨日,没有一块可以逃遁的土地,没有一种可以用钱买到的安宁。茨威格感到命运之手随时随地会把自己攫住,拽到它的永不知足的戏弄之中,绝望的他在最后写到,“正如我在回家的路上忽然注意到我前面自己的影子一样,我也看到了在现在这次战争后面另一次战争的影子。战争的影子将漫延过我们那全部的时代,不会再从我这里消失,战争的影子笼罩着我日日夜夜的每一个念头”。

责任编辑:有之

爱华网

爱华网