康有为 行书共和政体论残稿 南海博物馆藏 选自《康有为手迹》

一部《广艺舟双楫》定格了康有为清代碑学大家的形象,他那雄浑伟岸的大字作品是他理论的最好诠释。而他一手流畅的手札,引起学术界的疑惑,有言其手札属于帖学者,多认为他的书法理论和实践自相矛盾,其实不然。《广艺舟双楫》是康有为早期书法理论的标志,而他一生的书法理念是变化和发展的,如果不能从他中晚年的书学思想中作探讨,则不能客观和全面地了解康有为完整的书学思想,对其手札作品也不能准确地评论。

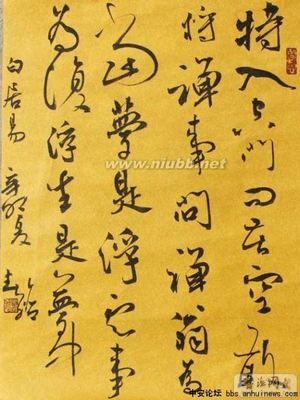

康有为 行书致伍宪子书札 南海博物馆藏 选自《康有为手迹》

康有为的书学历程,我们先从其《广艺舟双楫》中的自述来考察:

吾十一龄,侍先祖教授公……先祖始教以临《乐毅论》及欧、赵书,课之颇严。然性懒钝,家无佳拓,久之不能工也。将冠,学于朱九江先生……得北宋拓《醴泉铭》临之,始识古人墨气笔法,少有入处,仍苦凋疏。后见陈兰甫京卿,谓《醴泉》难学,欧书惟有小欧《道因碑》可步趋耳。习之果茂密,乃知陈京卿得力在此也。因并取《圭峰》《虞恭公》《玄秘塔》《颜家庙》临之,乃少解结构,盖虽小道,非得其法,无由入也。间及行草,取孙过庭《书谱》及《阁帖》模之,姜尧章最称张芝、索靖、皇象章草,以时人罕及,因力学之。自是流观诸帖,又堕苏、米窠臼中。稍矫之以太傅《宣示》《戎辂》《荐季直》诸帖。

由此可见,康有为少年时期在帖学上下过很大功夫,从王羲之小楷《乐毅论》入手,继而又先后临欧阳询、赵孟頫、欧阳通、裴休、柳公权、颜真卿、孙过庭、锺繇等书。朱九江是他青年时代的老师,对其学问和书法产生了很大影响。他在礼山草堂得到朱九江的悉心指点,学朱九江执笔法,“虚拳实指,平腕竖锋”,他还得到朱九江收藏的碑帖珍本进行系统临习。

康有为 行书诗赠恭王札 选自《二十世纪书法经典·康有为》

其时,张延秋编修力劝康有为“帖皆翻本,不如学碑”,康有为引白石毡裘之说难之。而康氏翻然知帖学之非,也还是源于朱九江先生,他在《广艺舟双楫》中又说:

少读《说文》,尝作篆隶,苦《峄山》及阳冰之无味。问九江先生,称近人邓完白作篆第一。因搜求之粤城,苦难得。壬午入京师乃大购焉。因并得汉、魏、六朝、唐、宋碑版数百本,从容玩索,下笔颇远于俗,于是翻然知帖学之非矣。

可以说,朱九江对于康有为早期书学思想的形成起到过重要作用。康有为曾回忆当年在礼山草堂学习的情形说:“先生举止有法,进退有度,强记博闻,每议一事,论一学,贯穿今古,能举其词,发先圣大道之本,举修己爱人之义。”又评价其书法云:“先师朱九江先生于书道用工至深,其书导源于平原,蹀躞于欧、虞,而别出新意……吾观海内能书者,惟翁尚书叔平似之,惟笔力气魄去之远矣。”给予极高评价,甚至有溢美之辞。

前述“壬午”,应该看作是康有为由帖学转而碑学的分水岭。壬午,即光绪八年(1882),康有为25岁,这年六月,他至北京应顺天乡试,不第。在京游国子监,观石鼓,购碑刻,讲金石之学。归途道经上海之繁盛,益知西人治术之有本,乃大购西书以归,自是尽释故见,大讲西学矣。而于书法,则大讲碑学矣。光绪十五年(1889),康有为撰写《广艺舟双楫》,尊魏卑唐,力倡碑学,掀起了碑学的热潮。也就是说康有为的碑学思想形成很早,当然,这是有阮元、包世臣做铺垫的结果。

康有为 行书致伍宪子书札(含信封) 南海博物馆藏 选自《康有为手迹》

对于康有为书法风格的形成,除了以上自述其早年学书状况以外,还有多种说法,好像谜一样。此处先列出五种:马宗霍在《霋岳楼笔谈》中说:“大抵主于《石门铭》,而以《经石峪》《六十人造像》及《云峰山石刻》诸种参之。”向燊云:“更生书法,有纵横奇宕之气,论者谓其由陈希夷以入《石门铭》,其或然欤。”祝嘉在《愚庵书话》中说:“书其母墓碑,固尝极力摹仿《爨龙颜》,然则体态则以《六十人造像》为近,岂亦三折肱于此耶?”而商承祚在《我在学习书法过程中的一点体会》中说:“其童年曾写过欧、颜等碑,还写过赵孟頫,在魏碑上下过功夫。唐开元十九年的《千秋亭记》,刻在四川省巴县某江岸的岩石上,知道的人不多,康氏得此拓本后,视为珍宝,刻意摹写,并在此刻笔势的基础上予以进一步的夸张,遂成‘康体’。我将此拓与康字对照,立即剥去他的伪装。”沙孟海在《近三百年的书学》中说:“他的意量宽博,但其姿态则纯从王远得来……邓石如、张裕钊是他所最倾倒的,作书时常常参入他们的笔意。但还有一家,是他写大字、写小字点画使转方法之所以自出,而他自己不曾说明白过的,就是伊秉绶。试看他两人的随便写作,画出平长,转折多圆,何等似之。”这里的几种说法,有些康有为自述过,有些能得到实证,有些只是一家之言。康有为学书并不是死临的,而是会其意即可,康有为第七女康同环的女婿李云光在《康南海先生书学异闻记》中披露说:“关于南海先生碑帖能遗其貌而得其神这一点,我还可以举出一个学张裕钊的例子,庆如在《礼山东塾与康梁》一文说南海先生晚年‘忽然对张裕钊佩服得五体投地,天天在临摹张书。’……学碑帖和看普通书一样,只是仔细欣赏,绝不执笔临摹。他学张字,有两副屏写得非常满意,写完后还自夸一番。”实际上,关于他的师法,晚年的康有为在对学生刘海粟的谈话中也说得很清楚了,他说:

我生于科举时代,以光方乌大之小楷为进身之阶梯,多崇大小二欧,我虽力求风骨棱劲,亦不可独树一帜。北游之后,以收置金石碑版自娱,观京师收藏家拓本数千种,仅盛伯羲一家亦有数百种之多,方识汉魏书法之美。苦练《爨龙颜》《石门铭》《灵庙碑阴》,及魏碑中最俊秀之《六十人造像》,渐得苍古沉雄之趣,似婉而刚之力。凡掠捺笔划辄取上翘之势,多取法《石门》。

他还对刘海粟说:

只读一家一派碑铭,画地为牢,殊不可取。多见多闻多临,自己悟出道理,师虽循循善诱,路需自己去走,否则背熟古人书论即可为书家,写字岂不太容易?

康有为 行书和恭王诗札 选自《二十世纪书法经典·康有为》

关于书法学习的方法,康有为曾自述“临碑用包慎伯法。慎伯问于顽伯者,通张廉卿之意而知下笔,用墨浸淫于南北朝而知气韵胎格。”可见他对于南北朝碑刻的学习和研究。由帖学向碑学的转换,与他的变法思想相一致,他将古文经学、今文经学的分类运用到了书学中,他创造性地认为:

吾今判之,书有古学,有今学。古学者,晋帖、唐碑也,所得以帖为多,凡刘石庵、姚姬传等皆是也。今学者,北碑、汉篆也,所得以碑为主,凡邓石如、张廉卿等是也。人未有不为风气所限者,制度、文章、学术,皆有时焉,以为之大界。美恶工拙,只可于本界较之。学者通于古今之变,以是二体者观古论时,其致不混焉。若后之变者,则万年浩荡,杳杳无涯,不可以耳目之私测之矣。

此外,他还以新、旧党争来喻碑、帖之争,可见他以变法思想注入了书学思想,由帖转碑成为康有为书学思想的必然。

而康有为手札则是他书法创作的一个重要组成部分,与他每个时期的条幅、横披、对联、中堂、扇面等创作是一体的,与他每个时期的书学思想也是一体的,互相印证的。他有强烈的独树一帜的愿望,欲开宗立派,故他的书法具有强烈的个人面貌,他的手札也表现出独特的书法风貌,如果用拙、重、大三字来形容康有为大字行书作品的话,那么他的手札作品率真中见生涩,奇崛中寓质朴。

关于康有为手札遗存,国家图书馆、上海博物馆、天津图书馆、广东南海博物馆、广东中山图书馆等都藏有康有为手札(包括手稿、信件、便条、题跋、诗文稿等),今见印刷发行者,有四部出版物最为详尽,一是岭南美术出版社出版的《康有为手迹》,是康有为当年存放在弟子伍宪子处的一批文稿和信札,正编105件,副编8件,是从2001年12月入藏南海博物馆的同一批三百余件康氏手稿中精选而成。内容包括:康有为手书的《大同书》《共和政体论》《救亡论》《虚君共和公启》等论稿和信札、便条、诗札、名片、手令、委任状等。二是大象出版社出版的《康有为手稿》,是根据国内现存康有为手稿真迹影印的,共六种八册,包括《大同书稿》《诗稿》《论语注稿》《春秋笔削大义微言考》《礼运注稿》《孟子微稿》,全部按原尺寸彩色影印。其中《诗稿》《论语注稿》《春秋笔削大义微言考》《礼运注稿》《孟子微稿》均为首次影印出版。三是北京图书馆出版社出版的《康有为牛津、剑桥大学游记手稿》,影印其手书真迹,他于1904年7月21日至24日游览牛津大学,8月11日至13日游览剑桥大学后,写成此游记。全稿分为两卷,不仅详尽描述了当时牛津、剑桥两名校的全貌,包括学校外景、藏书楼、博物馆等设置,还对中外教育制度进行了对比、评述。四是“台湾中央研究院近代史研究所”编《康有为手书真迹》一大册,为“台湾中央研究院近代史研究所”藏康有为手书草稿184件,含函电手稿、笔谈、家书、文稿、诗稿等五类,原为康氏子孙所存藏。这四部大型图录,集中反映了康有为手札风格的变化轨迹及其特征。

康有为 行书致伍宪子书札 南海博物馆藏 选自《康有为手迹》

学术界对于康有为手稿学术价值之研究认为,手稿完整地呈现了康有为思想的变化轨迹,既可补史籍之阙,又能考其思想之形成。而康有为手稿除了具有重要的政治学、史学、哲学、文学、文献学价值外,同样具有书学价值。本文以康有为光绪十五年(1889)撰《广艺舟双楫》后的手札为主要研究对象,从书法的角度分析,认为康有为手札具有“碑行”特征,属于碑帖结合,这一特征随着时间的延续,特别是以戊戌变法失败流亡海外以后,越来越显著。而作为康有为本人的碑帖结合创作方法,也逐渐从不自觉到自觉。

在论述“碑行”之前,首先要理清碑学和帖学的概念。所谓碑学,一是属于金石学范畴,是研究金石碑版的历史、功能、形制、真伪的学问;一是以研究碑刻(特别是北碑)为主要师法对象的书法艺术流派的学问,这一流派称为碑派。需要强调的是,碑学是清代的产物,也可特定地称之为清代碑学,我们以阮元《北碑南帖论》和《南北书派论》为理论标志,以崇尚北碑书法为重要特征,将此前以崇尚汉碑而以碑破帖的称之为前碑派,将此后崇尚北朝碑版为主的称之为碑派。所谓帖学,是清代碑学诞生后相对于碑派提出的概念,一是研究法帖源流、版本优劣和书迹真伪的一门学问;一是以研究魏晋名家(特别是二王)手札及其以后法帖为主要师法对象的书法艺术流派的学问,这一流派称为帖派。

需要说明的是,关于碑学的界定,历来有多种说法,一说专指北碑。康有为《广艺舟双楫》云:“迄于咸、同,碑学大播,三尺之童,十室之社,莫不口言北碑、写魏体,盖俗尚成矣。”张宗祥《书学源流论》云:“自慎伯之后,碑学日昌,能成名者,赵之谦、张裕钊、李文田三人而已。”二说北碑和秦汉碑刻。沙孟海《近三百年的书学》云:“通常谈碑学,是包括秦汉篆隶碑刻在内的。”三说北碑和唐碑,马宗霍《书林藻鉴》云:“嘉道以后,帖学始盛极而衰,碑学乃得以乘之……嘉道之交,可谓唐碑期……咸同之际,可谓北碑期……碑学不囿于唐、魏,而能远仿秦篆,次宗汉分,斯则所谓豪杰之士,固将移俗而不移于俗者。”笔者认为清代碑学的界定当是以“汉碑”为滥觞,以“北碑”为标志,如果没有这个标志作为分水岭来限定,元明人善篆隶者也能称为碑派?清初扬州八怪的以碑破帖也就没有必要称之为前碑派而直接称为碑派了。那么当代学虞世南、褚遂良等唐碑的也属于碑派?只有将“北碑”作为标志,才能准确给清代碑学进行定位,从而进一步展开碑学问题的讨论,而这并不是说将清代碑学的师法对象仅仅局限在北碑上。

而“碑学”“帖学”这个概念恰恰是康有为第一个提出的,康有为认为:“晋人之书流传曰帖,其真迹至明犹有存者,故宋、元、明人之为帖学宜也。”他又认为:“碑学之兴,乘帖学之坏,亦因金石之大盛也。”清代碑学的滥觞和盛兴,给“碑行”的出现和发展创造了条件。

康有为 行书致伍宪子书札 南海博物馆藏 选自《康有为手迹》

如果将行书进行分类的话,可大致分为三大类:一类是二王行书(可称为王行),一类是颜真卿行书(可称为颜行),一类是碑体行书(可称为碑行)。所谓碑行,是在行书中融入了碑的写法,成为帖派行书之外的一种新的行书面貌,这是清代碑派诞生后相对于帖派而言的。碑行分为两个发展阶段,一是前碑派书家以汉碑之法融入行书,可称之为“隶行”,典型者如“从汉人分隶得来溢而为行草”的金农。二是碑派书家以魏碑之法融入行书,可称之为“魏行”,典型者如“行楷出入北碑”的赵之谦。需要说明的是,这里不能将清代前碑派和碑派诞生之前的行书及行书碑刻(含刻帖)包含在内,这是用于清代碑学诞生后的概念,并不包含帖派书家的行书碑刻。

我们发现,无论是汉碑还是魏碑,都难觅行书踪影,汉碑以篆隶入碑,魏碑则是楷书的化身,均与行草无缘。也就是说碑派书家要写行书,必与帖派密不可分,或将碑字动起来,或参以帖,而参以帖者,即可认为是“碑帖结合”。所谓碑帖结合(也可称为碑帖融合),就是将碑派技法和帖派技法结合起来,融二者为一体,由于碑帖各自融入程度的多少,可能外在显示的面貌各异,有偏向于碑者,有偏向于帖者,总之,这些都属于碑帖结合。碑帖结合的发展可分为两个阶段:一是与汉碑结合,一是与魏碑(北碑)结合,前者萌芽于明末清初,后者盛行于清代中晚期。而这两种结合,不拘泥于“碑行”中隶书、楷书与行书的结合,范围当更大和更广,碑帖结合的概念涵盖“碑行”,“碑行”则是其中一个重要的表现而已。

碑帖结合这个概念也是康有为最早明确提出的。从书法史发展线脉来看,笔者认为清代石涛、金农、郑燮、伊秉绶、包世臣、何绍基、吴让之、赵之谦等都已经涉及,从扬州八怪的以碑破帖,到晚清碑派书家的碑帖结合,可看作是碑帖结合创作模式的发展轨迹。

康有为 行书题阮文达像札 选自《康有为手书真迹》

康有为不仅从帖派书法中继承行草书的笔法,认为“简札以妍丽为主,奇情妙理,瑰姿媚态,则帖学为尚”,还从北碑中找寻行草书笔法,北碑中的行草书是几乎没有或是罕见的,他从《张猛龙碑》的碑阴发现了数行略带有行草意味的字,他说:“碑本皆真书,而亦有兼行书之长,如《张猛龙碑阴》,笔力惊绝,意态逸宕,为石本行书第一。”这存世仅见的几行魏碑中的行书,恰似康有为的救命稻草,也属于有比无好了。

要实现碑帖结合,必须具备两个条件,一是具有帖学经历,二是具有碑学追求。要成功地实现碑帖结合,还必须使碑帖两者之间不是生硬地嫁接,而是自然地融合。康有为青少年时期的书法历程是属于帖学的,据其在《广艺舟双楫》中的自述,曾于王羲之、欧阳询、赵孟頫、欧阳通、裴休、柳公权、颜真卿、孙过庭、锺繇等书下过功夫。其后康有为“壬午入京师乃大购焉。因并得汉、魏、六朝、唐、宋碑版数百本,从容玩索,下笔颇远于俗,于是翻然知帖学之非矣。”可见他由帖而碑的学书过程。经历长时间的碑学训练,他又反省自己,转而对帖学重新认识。据任启圣在《康有为晚年讲学及其逝世经过》一文中说:“近年余在康同璧家整理遗书,见有致某君书,谓前作《书镜》有所为而发,今若使我再续《书镜》,又当尊帖矣。前后颇矛盾。”后来笔者读到了任启圣提到的这封信札,即民国四年(1915)康有为《致朱师晦书》,时年58岁,从中可看出他由尊碑转而崇帖的思想改变,他说:

又呈问书法体兼碑帖,与《书镜》尊碑不同,何其善问也。《书镜》以□所不备为主,至《书镜》尊碑,乃有为而发。仆若再续《书镜》,又当赞帖矣。观其会通,而行其典礼,一切皆然。无偏无过,岂独书耶!

《书镜》即《广艺舟双楫》,也就是说,31岁的康有为撰《广艺舟双楫》时提倡尊碑,晚年的康有为则意欲尊帖。这并不是前后矛盾,而是思想转变的轨迹。从早年学书于帖学,到中青年转而碑学,到晚年又反思帖学,对碑帖反复思考和实践的康有为最终主张碑帖结合,这种主张随着年龄增长越来越强,民国四年(1915),在《致罗掞东论书法书》中,康有为认为:

抑凡有得于碑,无得于帖,或有得于帖,无得于碑,皆为偏至。宋人书,变化淋漓诚莫如米,然亦得于帖而止。若夫今人谓学某家或某家某碑,无论其所学非其佳碑佳帖,即得佳者,而体格尽于前人一碑一帖之中,所谓一城一邑一官一职,其未足尽天地之量与神明之容,不待言矣。此所以千年之间,才士蜂出,而成就只此也。千年中书家,可以此该之。

康有为 行书委任状 南海博物馆藏 选自《康有为手迹》

对于碑帖二者的不可偏废提出了自己的看法,这是在早年《广艺舟双楫》基础上的一次反省。康有为不仅对碑帖问题作出了客观的评价,还对碑帖结合问题提出明确的看法,他在晚年书写的一副赠甘作屏(翰臣)《青天室白行书七言联》的款中写道:

自宋后千年皆帖学,至近百年始讲北碑。然张廉卿集北碑之大成,邓完白写南碑、汉隶而无帖,包慎伯全南帖而无碑。千年以来,未有集北碑、南帖之成者,况兼汉分、秦篆、周籀而陶冶之哉!鄙人不敏,谬欲兼之。康有为。(又题)鄙人创此千年未有之新体,沈布政子培望而识之,郑叔问识而夺取,移赠翰臣,得人哉!

他还有诗云:“北碑南帖孰兼之?更铸周秦孕汉碑。昧昧千秋谁作者,小生有意在于斯。”一方面他的这种欲碑帖兼融的思想,可看作是他尊碑贬帖过于偏激之后的一种反省;另一方面说明他要担此重任,创造出碑帖结合的典范,开宗立派。实际上此前已有碑帖结合,既有汉碑与行书的结合,又有北碑与南帖的结合,只是他并不认可而已。康有为晚年碑帖结合的观念,使得他的行书更加具有了“碑行”的特质,这是他有意为之,而他此前的行书实际上已经有意无意中打上了“碑行”的烙印,他碑帖结合理念的提出,也是他长期实践的结果。

康有为 行书致伍宪子诗书札之一 南海博物馆藏 选自《康有为手迹》

“手札”二字,本应是与帖学密不可分的概念。帖学的源头,即晋人手札,康有为所谓“晋人之书流传曰帖”。阮元曾在《南北书派论》一文中阐述了他对于碑、帖各自不同的功用,他认为:

南派乃江左风流,疏放妍妙,长于启牍……北派则是中原古法,拘谨拙陋,长于碑榜。

“长于启牍”,点明了帖学书法的功用。阮元的《南北书派论》和《北碑南帖论》的问世,是中国书法史上第一次将书法明确分为碑、帖两大流派,具有十分重要的意义。康有为对阮元的南北分派是持反对态度的,他说:

阮文达《南北书派》,专以帖法属南,以南派有婉丽高浑之笔,寡雄奇方朴之遗,其意以王廙渡江而南,卢谌越河而北,自兹之后,画若鸿沟……故书可分派,南北不能分派,阮文达之为是论,盖见南碑犹少,未能竟其源流,故妄以碑帖为界,强分南北也。

康有为认为书法可以分派,而南北不能分派,尽管康有为与阮元在南北分派问题上意见不一,但康有为认为:“简札以妍丽为主,奇情妙理,瑰姿媚态,则帖学为尚”,这与阮元的“南派乃江左风流,疏放妍妙,长于启牍”的观点是一致的。

康有为 行书致紫珊、少霞、宪庵、俊卿书札 南海博物馆藏 选自《康有为手迹》

尽管31岁的康有为在《广艺舟双楫》中多偏激之辞,竭力为倡导北碑鼓与呼,但对帖学的功用却清晰明了,他认为:

近世北碑盛行,帖学渐废,草法则既灭绝。行书简易,便于人事,未能遽废。然见京朝名士,以书负盛名者,披其简牍,与正书无异,不解使转顿挫,令人可笑。

康有为笑话的所谓写简牍与正书无异的“京朝名士”,未具体指何人,他批评他们不懂得写手札这类字是要用帖法的,反过来说康有为清楚地认识到帖派书法的功用。实际上,岂止是这些京中名士,就连邓石如、包世臣这样的书坛大家,他们的手札也因为荒于帖学和对帖学功夫的不够深入而成恶札。

“简札以妍丽为主,奇情妙理,瑰姿媚态,则帖学为尚”,康有为也在用这样的观点指导着实践。他认为:“帖以王著《阁帖》为鼻祖,佳本难得,然赖此见晋人风格,慰情聊胜无也。续《阁帖》之绪者,有潘师旦之《绛帖》,虽诮羸瘠,而清劲可喜。宝月大师之《潭帖》,虽以肉胜,而气体有馀。蔡京《大观帖》、刘焘《太清楼帖》、曹士冕《星凤楼帖》,以及《戏鸿》《快雪》《停云》《馀清》,各有佳书,虽不逮晋人,亦可一观,择其著者师之。”又云:“学草书先写智永《千文》、过庭《书谱》千百过,尽得其使转顿挫之法。”从这两段话可见康有为在推崇北碑之外,尽管他认为帖学有很多不足之处,但终究认为学行草书不得不学帖,这是一个不能改变的事实,康有为也不能例外。甚至他对包世臣将自己书法的缺陷归结于学习简牍的态度进行了批评,他在《广艺舟双楫》中即认为:“慎伯自称其书得于简牍,颇伤婉丽,则逸少龙威虎震、大令跳宕雄奇,岂非简牍乎?”批评的可谓入木三分。

康有为 行书致毅夫书札 选自《二十世纪书法经典·康有为》

1910年7月16日,53岁的康有为在给弟子梁启超的书信中说:

至汝学书本极易,今之生硬乃由学分之故,然汝书之短在方笔多,不善转运,若书札能运圆笔更佳……若吾所好,仍以南碑《龙颜》及《石门铭》、诸山摩崖为超绝。若钞诗乎,则以虞、褚为妙。帖则小王及米尤为浓妙,大王难得佳刻者也。

这里明显看出康有为对于写手札、钞诗稿,当以帖学为妙,这是在《广艺舟双楫》基础上对写手札一类书法的进一步阐释。当然,晚年的康有为对帖学有所反思,因而从其言论中屡见对帖学的褒赞之辞。三十多岁的康有为见碑帖翻刻拓本尤多,提出“帖学大坏”,而晚年的康有为见碑帖及墨迹影印本尤多,于是发生感慨,在跋《王右军书半截碑》中认为:“据主人谓,此碑将来拟用欧美新法放大影印。二帖之体例既更,字形之大小又别,主人用心亦良苦矣。深望猛进弗懈,网罗王氏大小楷行草之全帙,以辅临池界之不足,则嘉惠艺林,津逮后学,亦岂徒小补哉!”先前是“今日所传诸帖,无论何家,无论何帖,大抵宋明人重钩屡翻之本,名虽羲、献,面目全非,精神尤不待论”,后来是“《半截碑》与《圣教序》,虽同是集本,而一如朝霞弄晖,一如奇花献瑞,行间字里,胥有不胜赞舞之妙”,其对帖学认识的改变是显而易见的。晚年的康有为除了教学生北碑以外,也乐于教人学帖,如1920年冬,在《题潘若海遗墨》中对潘氏书法大加赞赏:“其书法亦安详、涵容、潇洒、高妙,自吾赠之《大观帖》出。”言语间充满得意之情。

由此可见,康有为从31岁写《广艺舟双楫》提倡碑学,到晚年重新审视帖学,思想逐渐发生着变化,如果仅以《广艺舟双楫》中的观点来论述康有为的书学思想,只能是片面的。但有一点,写手札这类书法,他一直是认为“帖学为尚”的,这点并无本质区别。

康有为诗稿(部分) 选自大象出版社《康有为手稿》

康有为的书法,从榜书,到大、中字行书,到小字行书(含手稿、手札),“碑行”特征依次减弱,这也是书法功用在作品中的自然显露。从功用上讲,康有为在书稿、诗词、写信等小字的时候,为了流畅,碑的成分自然减少,甚至有的减得相当少,写大字时,能纵横捭阖,气势宏博,将碑的特征表现得淋漓尽致。然而,作为一个作者,是无法准确做到时而用碑、时而用帖的,只是在不同功用下的正常表现而已。当然,作为书法大家的康有为在手稿、手札的书写时,既是实用功能的体现,同时也融入了他的艺术感受和艺术表现,这是毋庸置疑的。人们常常认为在手札这样的日常书迹中,是没有太多艺术考虑的,纯粹是为了满足实用的需求,这样的认识显然是错误的,康氏所云“若书札能运圆笔更佳”“若钞诗乎,则以虞、褚为妙”,说明这些实用书写的同时离不开艺术手段的运用,实际上这两者是无法完全分开的,日常书写同时包含着书法家有意无意的创作意识。如果单从这些来看,似乎可以认为康有为手札是属于帖学的,然而并不是这样,因为渗透到康有为血液里的碑学是无法剥离出来的。

康有为 大同书手稿(部分) 选自大象出版社《康有为手稿》

作为碑派大家康有为的榜书(匾额等)显示出强烈的碑派特征,集《石门铭》《经石峪》《云峰石刻》之长,并融入个人意趣,苍古沉雄,宽厚博大。大字行书作品(含楹联、中堂和条幅等)也同样显示出强烈的碑派特征,即典型的“碑行”,这是毋庸置疑的,其气象浑穆,精神飞动,已成为其书学思想最好的印证。而他的小字行书(含手稿、手札等)究竟属于碑派还是帖派呢?目前学术界一种说法是帖派,并因此认为康氏理论和实践是矛盾和错位的,笔者不能苟同,因此需要明辨。这里有两个误区,一是以康氏手札中某些表面现象来下定义的,二是仅以康氏早年《广艺舟双楫》理论来作比对的。殊不知,从实践上看,康有为手札有时间先后的风格演变,不能以偏概全;从理论上看,康有为书学思想在中晚年是有极大变化的,有一个发展过程。

康有为 行书致诸子书札 南海博物馆藏 选自《康有为手迹》

我们先看康有为对魏碑的学习和取法,刘海粟回忆康有为曾对他说:“……苦练《爨龙颜》《石门铭》《灵庙碑阴》,及魏碑中最俊秀之《六十人造像》,渐得苍古沉雄之趣,似婉而刚之力。凡掠捺笔划辄取上翘之势,多取法《石门》。”康有为对于魏碑的深入学习和下的功夫自不需多举例。康有为逢人便劝学魏碑,如胡仪曾在《近代书家亲炙记》中说康氏对其言:“前之误于院体及各帖与前人之说者,须一扫而空之,当纯从北碑入。”甚至他教刘海粟学习行草都要求从方笔开始。

方峻奇崛,是魏碑的主要特征,而康有为的圆笔往往给人非魏碑的感受,这应是人们对其手札书法属于帖派的误读原因之一。沈曾植就对康有为圆笔作书提出看法,认为“六朝转笔无圆者”,当然康有为是不同意这种说法的。同时代人尚有如此看法,更不用说今人了,应该说一般人对魏碑的认识与康有为有很大出入。1918年,61岁的康有为在《题郑叔问手写诗稿》中认为:

郑大鹤先生,词章、画笔、医学,绝艺冠时,人所共知,惟寡知其书法……盖自《张猛龙碑阴》入,而兼取《李仲璇》《敬使君》《贾思伯》《龙藏寺》以及《瘗鹤》。凡圆笔者皆采撷其精神,故得碑意之厚,而无凝滞之迹。

“凡圆笔者皆采撷其精神,故得碑意之厚,而无凝滞之迹。”康有为书法所吸收的北碑成分是圆笔一类,而非方笔一类,他批评赵之谦:“气体靡弱,今天下多言北碑而尽为靡靡之音,则赵撝叔之罪也。”又批评“近以写北碑之称者,赵撝叔、陶心云,然误法《龙门》,故板拙。”他认为“北碑终是王家好,王远书铭在石门。凤翥鸾翔仙众会,花浓雪聚佛微言。”故康氏书法以篆隶遗意的表现为上,他所体现的碑学精神也是如此,这从他批评赵之谦和反对梁启超写方笔可见,康氏的北碑风格不是一般意义上的方笔风格(如《龙门二十品》《张猛龙碑》等),而是圆笔风格(如《石门铭》《郑文公碑》等),圆笔中锋、绞锋在其行书中大量运用,加之他用笔的飞动之势,很容易造成错觉,如果我们看不到方笔魏碑的痕迹就认为没有碑,这是一种误解。他的大字行书如此,小字行书也是如此,故这两类行书均属“碑行”范畴。康有为主观上认为“简札以妍丽为主,奇情妙理,瑰姿媚态,则帖学为尚”,但客观上他是无法将碑与帖完全分开的,这又是当下学术界认为康有为手札属于帖学的误判来源之一。再加上由于书法功用,某些帖学特征的表象,导致人们认为康有为手札属于帖学的错误认识。

康有为 行书任命冯紫珊、陈霞手令 南海博物馆藏 选自《康有为手迹》

如果说要将康有为手札书法进行分期的话,可分为帖学期、碑帖转换期和碑帖融合期,康有为三十多岁便写出《广艺舟双楫》,推崇北碑,故而他的帖学期实际上是早年作品,存量不多,我们今天所见手札大多是属于后两期,而后两期,从理论上来说均属“碑行”。从康有为二、三期的手札来看,在流美与灵动的同时,仍见厚重与苍茫。这是自觉与不自觉、有意与无意的“碑帖结合”的体现。当然,同一时期的手札,也会因工具(毛笔的软硬尖秃、纸张的生熟细糙)、状态、心境等因素而呈现出不一样的风格特征来。

从上述分期来看,第三时期属于康有为的碑帖融合期,他是有意将碑帖结合的,前文已述,不再赘言。是不是大字行书可融碑帖于一炉,而手札不能呢?回答显然是否定的,关于在手札中碑帖结合的观点,在康有为题跋中也有所显露,他在1918年《题郑叔问手写诗稿》中云:

今观所自钞诗稿,遒逸深古,妙美冲和,奄有北碑之长,取其高浑而去其犷野……然若叔问所作,以汉碑、北碑之本体,而寓南帖超逸之气,则近人所少见,所谓:鸾翔凤翥众仙下,珊瑚碧树交枝柯。

可见他对于融汉碑、北碑、南帖为一体的诗稿大为赞赏,实际上这正是康有为手札所追求的。如《致毅夫书札》《致伍宪子书札》等均是典型的“碑行”手札。(《万木草堂藏画目》手稿,虽非手札,实与手札同类,万余字,也显示出典型的“碑行”意味。)而1927年康有为逝世前写的《谢恩折》是其具有代表性的手札作品,千余言通篇一气呵成,用笔涩行,横画颤动,金石气盎然。

康有为诗稿(部分) 选自大象出版社《康有为手稿》

从笔法来看,北碑笔法的介入,成为康有为手札行书不可忽略的重要特征。他的横画多取北碑中曲势,圆笔中锋,逆入平出,非一拓直下,笔画具有篆隶遗意。他作书“必毫铺纸上,万毫齐力,而后能为”,如“一”“委”“平”“望”等长横的波动与《石门铭》《郑文公碑》等意趣相同,正如包世臣所云“其行画无有一黍米许而不曲者”。横折和横折钩多作一笔弧状圆转,不写最后一横,如“因”“国”“诸”等,且转折遒劲浑圆,一笔到底,也多不写钩,单作弧状,与下笔不连,如“易”“南”等。竖钩多在钩处平推而出,有些推出得很长,如“门”“珊”等,有竖钩作掠笔状者,如“子”字钩显隶意。而转折出现的外方内圆,显然出自张裕钊,如“均”“过”等,也有一笔弧转中间出现几处顿挫的,如“而”“园”等,显然非帖派写法,而是强调金石气。撇捺较长,有些捺画是中锋长线,没有提按动作,如“更”等,有些捺画突然改变方向,角度较大,如“表”“殁”等,有些捺画一波三折,跳荡起伏,如“道”等,有些捺画呈上翘之势,康有为曾对刘海粟讲:“凡掠捺笔划辄取上翘之势,多取法《石门》”,从手迹来看,果然如此,且捺画和走之运笔中途多换锋转向,时出绞锋,于“伏”“避”字可见。有些捺画用力按出,粗重奔放,如“裦”“赵”等。当然,有时失之粗糙,也是一病。康有为称为“掠”笔的,实际上在行草书中是撇,隶书中常常称为“掠”,与撇的写法从用笔的轻重看似正相反,起笔较轻,越来越重,最后回锋收笔,犹如隶书,如“天”“叟”等。而总的来看其用笔,正如他所认为的“六朝笔法,所以过绝后世者,结体之密,用笔之厚,最其显著。而其笔画意势舒长,虽极小字,严整之中,无不纵笔势之宕往。”这些笔法特征从其手札中显而易见。康有为的追求是“厚其力,雄其笔,逸其韵”,他还认为:“作书经过一拙乃畅,亦自然之层级。”可见他的流畅是建立在拙厚基础上的。他的用笔包含张力,重按涩行,气力弥满,圆转中时见方势,具有强烈的篆隶遗意,已不是一般意义上帖学系统的技法表现了。

另外,值得注意的是,康有为手札中还出现大量笔画颤动的现象,尤以横向笔画为多,甚者如锯齿状,不知是由于晚年手抖无意为之,还是有意为之,据笔者初步考察,应属于有意运用颤抖来表现金石气,其后李瑞清以颤抖表现金石气的做法达到了极致,是否又是从此处得到的启发呢?

康有为诗稿(部分) 选自大象出版社《康有为手稿》

从结字来看,很多字的结体从北碑而来,当然,他的北碑来源不仅仅局限在被他推为“仙逸浑穆之宗”的《石门铭》以及《郑文公碑》《六十人造像》《经石峪》等几部碑刻中,来源当是多途径的。他更多地表现出平画宽结的特征,中宫紧密,四周开张。如“心”字底的“憲”“忠”等,则将魏碑的结字特点表露了出来。当然,从上表来看,并不是想说明某字出某碑,而是力图说明他手札中存在的某些碑派笔法特征和结构特征,可能受到某类碑刻的影响和启发。康有为临摹碑帖也非亦步亦趋模仿,而是善于得其精神。从气息来看,康氏手札时见一种苍茫浑穆的感觉,有些手札金石气扑面而来,那种气息非帖派手札书风所能涵盖,愈到晚年,他的碑帖交融得愈是没有痕迹。董其昌云:“书道只在巧妙二字,拙则直率而无化境矣。”而康有为正相反,他认为:“虽穷乡儿女造像,而骨血峻宕,拙厚中皆有异态。”可见审美观发生着重大变化,因而,在康有为笔下所呈现的是一种碑派气度。

康有为诗稿(部分) 选自大象出版社《康有为手稿》

从笔法、结构、颤动笔画例表的康有为手札特征分析,可见其小字行书与大字行书在基本特征上的一体性。但从直观感受上看,康有为手札有些碑味明显,有些碑味不明显,这就牵涉到手札中“碑行”的典型性问题,具体涉及某字时,可分为典型和非典型,这是一个碑派融入的程度问题,当然,有些单字是无法具体界定为碑或帖的,也无必要,因为碑帖已经交融,找不出太多单字的属性,而这正是交融后形成的新面貌。特别要说明的是,对于已将碑派溶入到血液中的康有为,他的审美、他的笔法、他的结字,甚至他手札中的气息,都与碑派分不开,甚至是无法剥离的。康有为手札作为“碑行”,与同时期书家风格拉开了距离,他不同于赵之谦、张裕钊、沈曾植等对碑学的诠释,他找到了碑帖结合创作模式中的一种新尝试,特别是他最终将北碑与南帖融为一体的创作手法自如地运用在手札中,在书法史上是具有重要意义的,特别对于行书的发展史和风格史意义不可小觑。此外,康有为理论和实践是互为表里、相互印证的,《广艺舟双楫》代表了他三十岁前后的书学观,此后他的书学观逐渐产生变化,其主要观点散见于中晚年各类书信及题跋中,综合研究发现其理论和实践的一致性。可以认为,在清代将碑学理论和碑学实践二者阐释得如此有影响力的,恐怕只有康有为一人。

康有为诗稿(部分) 选自大象出版社《康有为手稿》

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网!

爱华网

爱华网