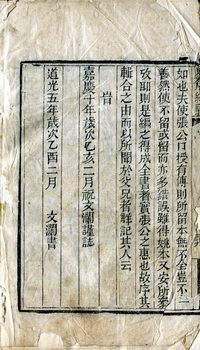

史稱秦博士濟南人伏勝(字子賤),於秦始皇下令焚書時,將《尚書》藏於屋壁中,入漢後,搜求遺書,僅得二十九篇。伏以此二十九篇書教於齊魯間。至漢文帝劉恒(前179-前157在位)時,始派太常使掌故晁錯往學。伏生此時已九十餘歲,目盲手顫,口音含混,《漢書•儒林傳》注引衛宏《書古文訓旨·序》說伏生其時“老不能言,言不可曉也”,只能由其女通傳口授。

其所著錄,乃用漢隸寫成,是為今文《尚書》;後存二十八篇,復得《泰誓》後,又為二十九篇。

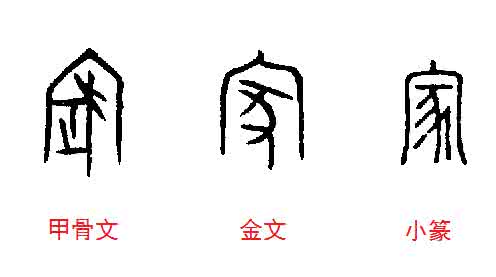

伏生壁書,為古文?今文?當為古文。伏生?人,秦王政二十六年(前221)始滅?,統一全國。此年始,秦王政始稱始皇帝,伏生當於此年或稍後入秦,無論秦有無《尚書》,或用何種文字寫成,伏生携入秦者,必是東土文字,即用蝌蚪古文寫成之《書》,他只熟悉這種文字,即使入秦后從頭學習秦文,也必帶古文《書》,以便參照學習。始皇三十四年(前213)下令焚書,坑殺四百餘諸生於咸陽,伏生當於是年逃回濟南,此時焚書令已頒,挾書之律當已執行,帶大量竹簡逃回濟南,一不方便,二冒風險,可以認為伏生未?帶今文(小篆或秦隸)《書》回濟南,其藏入壁者,當是入秦前留下之古文《書》。

晁錯穎川人,聽齊方言有困難,大概有十之二三聽不懂,只“以其意屬讀而已”。“以其意屬讀”說明其所讀當是東土文字,若為秦文隸、篆,晁錯等直錄伏生《書》可也,至少不會讀也讀不下去,所謂意,或者文意,或者會伏女口語之意。这樣錄出之文質量不會很高,所以未能列入學官。故伏生所傳《書》與孔壁所出《書》,孔安國所獻《書》均為東土蟲書本,伏生齊人,齊魯相距咫尺,故伏生本、孔壁本、安國所獻本應是同一版本《尚書》,晁錯用今文書寫,故稱今文《書》。

漢武帝劉徹(前141-前87年在位)時,魯恭王拆孔子舊宅擴建宫室,在夾壁中發現多種典籍,《尙書》在其中,全用東土文字寫成,是為《古文尙書》。

從伏生學尚書者,還有漢之名人孔安國。安國為孔子後裔,以治《尙書》為漢武帝博士,官至諫大夫,臨淮太守,司馬遷曾從孔安國問故。《漢書·藝文志》載其獻《古文尙書》事。

孔安國所獻之《書》,或非孔壁原件,其内容則與孔壁出者一致。許慎《説文解字》祡字條:“祡:燒柴尞祭天也。虞書曰:‘至於岱宗,祡。’??:古文祡,從隋省。”段注:“許自序稱《書》孔氏,知《古文尙書》作祡,不從木作柴也。”《書》孔氏即孔安國所獻《古文尙書》。段注又謂:“既稱《古文尙書》作祡矣,何以言壁中作??也?凡漢人云《古文尙書》,猶言古本《尙書》,以别於夏侯(勝,其子建)、歐陽(高)《尙書》。如祡字壁中簡作??,孔安國以今文讀之,知??即小篆祡字,改從小篆作祡是。”“孔氏《古文尚書》,出於壁中云爾,不必仍皆壁中字形也。”

有三?值得注意,一、許慎稱《書》孔氏,則至遲在東漢許慎時,孔獻古文《尙書》已經流行。二、“壁中簡作??,孔安國以今文讀之,知??為小篆祡字。”即孔安國能讀蝌蚪古文,並以今文(漢隸)讀,“翻寫”了古文《尙書》,同時否定了“壁書”文字無人能識的說法。三、“孔氏古文《尙書》,出於壁中云爾,不必仍皆壁中字形也。”段之說法很正確,壁書出世後,後儒必定用今文抄寫,以廣流傳,因其原為蝌蚪文書寫,故仍稱《古文尙書》,後人言今、古,指其版本,非言字體。

後世所謂今文經學與古文經學,亦指所研究經文之版本,不在於一用隸書,一用蟲書書寫。

從東漢許慎引用《古文尙書》字例看,以今文抄寫之古《書》一定在學者中廣為流傳,後人(直至魏晉)所説之《尙書》或《古文尙書》,皆指用今文書寫之壁書,或孔安國所獻之書,因為壁書中既然包含今《書》中之所有篇目,且從無人指出古《書》中之今《書》篇目,與今《書》中文字上有何重大差異,文字確有差異,下面將會看到。前已論證,伏《書》與孔《書》均來自同一版本。東漢古文經學興盛,無必要仍分今、古,至少古文經學家所稱之《尙書》,就是古本尙書。

東漢靈帝熹平四(176)年,蔡邕、與五官中郎將堂谿典、光祿大夫楊賜主持其事,由蔡邕書丹,刻《六經》文字於石碑,立洛陽太學門外,世稱熹平石經,因其用古文、篆、隸三種字體書刻,故稱三體石經。所刻之《書》當是古《書》,史稱《尙書》用歐陽、大小夏侯二家異文刻於校記裏,而伏生所傳今文本已亡佚。此段記載可作這様觧讀,一、古文《尙書》為經文主體。二、將歐陽與夏侯《書》差異處刻於校記,這種差異或與當年晁錯抄寫《尚書》以意屬讀有關。三、從“伏生所傳今文本已亡”看,所刻當是古文《尙書》,伏《書》不再單刊。當然,這裏還有一個歐陽,大、小夏侯所傳書之源頭問題,除伏生書,卽晁錯所錄書,數傳至歐陽等,看不到别的源頭。

史稱碑初立之時,觀瞻者,摩寫者,車乘日千餘輛。摩寫者必寫《尙書》,據此推斷,從熹平石經抄錄古文《書》者,不下數千家,此數千古文《尙書》,必定流傳民間。

曹魏齊王芳正始中,邯鄲淳用古文、小篆、漢隸刻寫經文,立於漢碑西,中有《尙書》,亦稱三體石經;石經所刻古文一體,是用東漢末人們想象的蝌蚪文寫成,不是先秦真正古文。但卻反映了由漢及魏古文《尙書》面貌,熹平石經尙在,不過六七十年又新立石經,也許正是熹平石經猶有不足,例如,或許新刻《尚書》古文一體,將熹平石經歐陽、夏侯二書與古文經差異處完全删除。若正始石經與熹平石經完全一樣,實在沒有必要再立,至少無必要在熹平石經之西側更立正始石經。雖然三國分立,正始石經不及熹平石經傳播廣遠,但在魏及後繼晉境内,仍會廣為流傳。除兩通石經,兩漢以來,讀、傳、習、注古文《尙書》者不少,特别東漢以來,如衛宏從大司空杜林受《古文尙書》,並著有《尙書訓旨》。賈逵習《古文尙書》,史稱其一生所著經傳訓詁及論難百餘萬言。許慎從賈逵受古學,其主要著述《說文觧字》包含古文《書》中許多資料,足見許深黯古文《書》。馬融注《尙書》等典籍十餘種。蔡邕等著《五經》傳記,自著《尙書章句》等,雖未明說其為古文今文,但今文立三家之學,已有定本,何須再注?其《尙書章句》當是古文《書》章句。鄭玄從張恭祖學《古文尙書》,從馬融學古文經,遭黨錮之禍,閉門著述,以古文經説為主,兼釆今文經學,遍注包括《尙書》在内之羣經,王肅注《尙書》等。這些著述,一定通過各種渠道流傳開去。

到此在止,雖然古文《尙書》靣世以來,最初因大多數人不識蝌蚪古文而被冷落,因巫蠱事未立學官,因王莽末天下大亂棄置不問,東漢末終算走出低谷,成為顯學。

學界習稱:古《書》魏、晉時唯秘府有之,至永嘉之亂亡佚。東晉元帝時,豫章内史梅賾(亦作頣)奏獻漢孔安國作傳之《古文尙書》,比今文多二十五篇。唐孔穎達作疏,即今《十三經》中之《書經》。至宋,朱熹、吴棫始疑其為偽作,清閻若璩作《尙書古文疏證》,列舉一百二十八例,證其偽作;清丁晏作《尙書餘論》,定其出於魏王肅之手,近代今文經學家魏源、龔自珍,康有為亦疑其為偽造。

又有人以為“偽造”者為鄭沖,《太平御覧》卷609引《尙書正義》:“至魏晉之際,滎陽鄭沖於私人間得而傳之,獨未施行,東晉梅賾奏上,始列於學官,此則古文也。”還有人認為《尙書》經過兩次偽作:一次為王肅,一次為鄭沖。陳夢家先生在其《古文尙書作者考》中又認為是東晉孔安國著。

筆者以為:古文《尙書》亡佚不可信,偽造不可能。

一、亡佚不可信:“古《書》魏晉時唯秘府有之”便大不可信。前已指出,正始石經於魏齊王芳時立於太學,石經中包括古文《尙書》,曹芳在位,已是魏之中晚期,終西晉之世,熹平、正始兩石經未被毁棄,以子之矛,攻子之盾,兩通石經,百餘年間朝夕立於斯,古《書》魏、晉時何曾只藏秘府?三國魏人王肅尙在為古文《書》作注,這些注釋及摩寫石經之文,包括前人注釋及摩寫石經之文,必大量留存民間,魏、晉間無挾書之禁,搜書之律,更無焚書之举,無論正史稗官,從未著錄魏、晉有收繳古文《尙書》之事,且魏、晉收繳古《書》何為?既未收繳,亦未焚燒,何以只能秘府有之?“唯秘府有之”之論如何得出?作過全國普查?民間古《書》都到哪裏去了?永嘉之亂,晉氏東遷,秘府所藏書籍散失,絶不只古《書》,别的書既未因秘府藏書散失絶版,古《書》斷無獨失之理!如果說《古文尙書》專指蝌蚪古文所寫之《書》,此說尙可成立,因為魯恭王出壁《書》,孔安國獻《書》,至此已四百餘年,今文所寫古《書》早已通行,蝌蚪文少有人能認識,民間乃至士夫,家中不再保存蟲《書》,在情理中,但蟲文古《書》散失,不等於《古文尙書》散失。

以秦火之烈,秦令之嚴,秦法之酷,入漢之後,不斷有人獻書,單《古文尙書》,除魯恭王獻、還有孔安國獻,河間獻王獻,河内女子獻,杜林獻。東漢而後,蔡侯紙廣泛運用,漢隸書寫比蟲書更容易,漢晉以來讀書人遠比七國對峙時多,何以無一人獻《古文尙書》?這只能說明民間所存之《古文尙書》,應當稱為《尙書》,與“梅賾所獻之書”,或許是蟲書,内容完全一致。此節下面還要討論。

梅賾《晉書》無傳,更不載其獻書之事,其名僅見於《世說新語·方正》第五,是否史有其人,獻書其事,值得打個大大的問號。

二、偽造不可能:清人丁晏著《尙書餘論》,認為今之《古文尙書》為魏人王肅偽作。

王肅(195--256),郯人,王朗子,字子雍,仕魏,官至中領軍加散騎常侍;善賈逵、馬融之學,稱其為與鄭玄爭勝,作《聖證論》,專攻鄭玄,並偽托孔安國《尙書傳》《論語》《孝經》,注《孔子家語》、《孔叢子》以佐其説。王肅女為魏權臣司馬昭之婦,其子司馬炎為晉開國主。稱其偽托孔安國為《尙書》作傳,或可能;稱其偽造《孔子家語》,可能;偽造《古文尙書》則絶不可能。

第一、肅主要活動在建安時期及魏文帝、明帝兩朝,古《書》至此已流通近四百年,儒學自漢武帝罷黜百家,取得獨尊地位;五經為儒學重要典籍,東漢末古文經學取得壓倒性成功,古《書》尤為研究重?,且熹平石經尙在、正始石經也在其生前刊出,曹魏朝中,才士雲集、建安七子,何晏、嵇、阮等,博學能文,王肅偽作,能瞞天下耳目?他應當知道張霸偽造古文《尙書》的故事,即使偽托孔氏作傳,也會有人指證其非。除非預見到其外孫司馬炎要當晉武帝,接着是八王之亂,五胡亂華,其後人大遭殺戮,接着晉氏東遷,秘府所藏之古《書》散佚,其外重孫晉元帝司馬睿要將其偽作立於學官。他的偽作才真該藏之秘府,否則,等待他的是貽笑天下。

第二、何以只造古《書》?前已論及,古、今《書》早已合於一體,此外,《詩》《禮》《樂》《易》《春秋》都在可造之列,或局部或全書,如同其造《書》。

第三、王肅偽造古文《尙書》何為?有人稱其為攻鄭玄及鄭學。此說不通之甚,要反對鄭氏學,只能就其著述發難,偽造古《書》,古《書》存時,自取其辱;古《書》不存,鄭注古《書》也不存在,將無從比對而毫無意義,或者竟讓孔冠作者之名,流傳千古?

第四、鄭冲造或其他人造,都不可能。《晉書·列傳第四十五》荀崧傳稱:元帝踐祚,“時方修學校,簡省博士,置《周易》王氏、《尙書》鄭氏、《古文尚書》孔氏。”其時間雖不能確指,但大體可以劃定一個時區,晉懷帝永嘉五年(311),漢烈宗(匈奴人)劉聰軍攻破洛陽,俘懷帝司馬熾,宮室被焚,四海南奔,秘府藏書當於是年被焚。史稱:“帝蒙塵於平陽,劉聰以帝為會稽公。”

《晉書》稱:“六年(312)春正月,帝在平陽。二月壬子,日有蝕之。癸丑,鎮東大將軍、琅邪王睿上“尚書”,檄四方以討石勒。”壬子為二月初一,癸丑初二,上尚書三字何觧?若是官稱,司馬睿卽後來之東晉元帝,當時以建業(今南京)一帶為根據地,不是京官,如何能作尚書,且上字分明是睿上,而非熾所封,熾時為臣虜,如何能封睿官?故睿之所上,當是《尚書》,何以在兵荒馬亂時上《尚書》,史書未說明,或者司馬睿借上《尚書》向懷帝表示盡臣子之忠,履臣子之職,懷帝雖是劉聰俘虜,晉室並未另立新君,仍然是名義上的皇帝,也許還有以《尚書》勵志,明君臣之義,倡士夫之節,望懷帝勿忘帝王之尊。且除了上書,還能上别的什麼?這與本文討論者無關。

注意,懷帝雖被俘,天下仍用懷帝之永嘉年號,所上之書絕非梅賾所獻,因為梅在元帝時“方献偽書”。鄭沖為魏晉兩朝大員,尤其助司馬炎受魏禪有功,晉位公爵,於晉武帝泰始十年(274)辭世,如何來得及偽造?

這條事實說明,至少在南都建業,還有《尚書》存在,且絕非孤本,至少司馬睿要留底本。所上之《書》定為古文(古本)《書》,前已論及,至遲在正始年間,伏生書已不再單刊,因此所謂“唯藏於秘府”,實在是不經之語。

元帝睿於丁丑(317)年三月,在建康卽帝位,建元建武。若於是年立學官,則《古文尚書》早已存在,不勞梅賾上獻。鄭冲要造偽書,必定在311年,確知古《書》已佚之後,在317年立學官前。五六年時間內造出一本偽《古文尚書》,誠非易事,要瞞天下人耳目,更非易事,何况,鄭沖已於公元274年辭世,如何造書?造書何為?

陳夢家認為古《書》出東晉孔安國之手,更加沒有根據。徵之《晉書·列傳四十八》,安國為孔瑜少子,史稱其小諸兄三十余歲,以儒素顯。孝武帝時甚蒙禮遇,仕歷侍中、太常。再為會稽內史、領軍將軍。安帝隆安中下詔曰:“領軍將軍孔安國貞慎清正,出內播譽,可以本官領東海王師,必能導達津梁,依仁遊藝。”後歷尚書左右仆射。義熙四年(408)卒,贈左光祿大夫。

東晉孝武、安帝兩朝,已是東晉末葉,風雨飄搖,兵荒馬亂,義熙間劉裕已經興起,並積極準備篡晉,孔安國身居高位,常在軍旅,軍政之不暇,焉有時間從事藝文?晉書不載其有任何文事。下面將會看到,元帝時《古文尚書》孔氏已立學官,孔安國造書何為?

建業因避愍帝司馬鄴之諱,改名建康。王導初至建康,聽人多作洛陽音,說明東晉初,不少洛陽人到了建康,這些人中不少人是讀書人、學者,應當讀過古文《尚書》,不少人,包括朝中大臣,例如剛才提到的荀崧,應當讀過《正始石經》中的古文書,將古文《尚書》立于學官不是小事,如果他看到的古文《尚書》與他看到的正始石經有很大差别,幾十篇文章不同的差别,當能發覺,别的有同樣經歷的人,同樣能發覺,因為他們離開洛陽不過五六年,最多十來年,當年讀書的方法是將書讀得倒背如流,不至于幾十篇書不同都感覺不到。仍然是荀崧事,史稱:“元帝践阼,(荀崧)征拜尚書僕射,使崧與協共定中興禮儀----時方修學校,簡省博士,置《周易》王氏、《尚書》鄭氏、《古文尚書》孔氏、《毛詩》鄭氏、《周官禮記》鄭氏、《春秋左傳》杜氏服氏、《論語》《孝經》鄭氏博士各一人,凡九人,其《儀禮》、《公羊》、《穀梁》及鄭《易》皆省不置。注意簡省二字,所謂簡省即精簡原有機構,節省人力財力。崧以為不可,乃上疏曰:

‘自喪亂以來,儒學尤寡,今處學則闕明廷之秀,仕朝則廢儒學之俊。昔咸宁、太康、永嘉之中,侍中、常侍、黄門通洽古今、行為世表者,領國子博士。一則應對殿堂,奉酬顧問;二則參訓國子,以弘儒訓;三則祠、儀二曹及太常之職,以得質疑。今皇朝中興,美隆往初,宜憲章令軌,祖述前典。世祖武皇帝應運登禪,崇儒興學。經始明堂,營建辟雍,告朔班政,鄉飲大射。西閣東序,河圖秘書禁籍。臺省有宗廟太府金墉故事,太學有石經古文先儒典訓。賈、馬、鄭、杜、服、孔、王、何、顏、尹之徒,章句傳注眾家之學,置博士十九人。”後元帝批復,准置博士十八人。

從這段文字,可得出如下結論:

1、《尚書》鄭氏,鄭擅古文經學,曾注古文《尚書》,杜林漆《書》;杜書為古文,篇目與今文同,杜《書》篇目與今《書》篇目如此吻合,竊以為,杜漆書或卽伏生《書》之古文摩寫本。《古文尚書》孔氏與《尚書》鄭氏並稱,可以作兩種觧讀,第一、《尚書》鄭氏為壁書,非孔安國所獻,當然也無孔傳,但包含杜林漆書内容,其注釋間采今文三家說。第二、為杜林漆書,此似不可能。不管那一個版本,已非今文《尚書》,再次证明今文《尚書》東漢末已不傳,魏、晉時不單獨立於學官,卽魏晉人不習今文《尚書》。這就派生出一個問題,如果魏晉時古文《尚書》,無論是壁書、孔書、河間書、河內書、杜林書都只藏於秘府,伏生書已不傳,則自魏黄初(220)至西晉建興末(317),近百年間,學者再也無人讀《尚書》,可能嗎?

2、《周易》王氏,此王氏當是王弼,而於其先人王肅之學,未立一於學官,可見晉室不以親疏判别學术優劣取去,實在難得。

3、“昔咸寧、太康、永嘉之中,侍中、常侍、黄門通洽古今、行為世表者,領國子博士。”咸寧、太康為武帝司馬炎早期年号,永嘉為懷帝熾年号,卽從武帝到懷帝,西晉滅亡前一個皇帝,上列人等都领國子博士,應當認為,這些人雖不必為大德碩學,至少對儒家經典多所涉獵,應當讀過古文《書》。

4、“今皇朝中興,美隆往初,宜憲章令軌,祖述前典。”猶須注意“祖述前典”,前典云何?至少有兩方面意蘊:第一:一般性的建制:經始明堂,營建辟雍等都是;第二、學術上的措置,具體有:“太學有石經古文先儒典訓。賈、馬、鄭、杜、服、孔、王、何、顏、尹之徒,章句傳注眾家之學,置博士十九人。”

可注意者是石經古文,此石經當然指立於洛陽太學外的熹平及正始石經,特别提到古文,魏晉間所說古文自是古文經學,其所提到之賈、馬等可以說全為古文經學家,其中章句傳注眾家之學,雖不必全指古文經學眾家之學,卻絕對包含古文經學眾家之學,所提到之《古文尚書》孔,孔當指孔安國,立於學官必有師說,其《書》必是孔傳古文《書》,这是在祖述前典,卽西晉之典,非所新創,更不是幾千幾百年前舊制。

山川北虜亂如麻,四海南奔,戰火紛飛,東晉草創之初,繼前典之乏力,不可能新設,事實也是如此。荀崧有曰:“伏聞節省之制,皆三分置二。博士舊置十九人,今五經合九人,准古計今,猶未能半。”簡省下來,猶設《古文尚書》孔學博士,其必為西晉舊典無疑,舊典立之不全,遑論新設?

西晉到東晉,永嘉到建武不過數年時間,縱令秘府典籍亡失殆盡,記憶是不會立即磨滅的。何况熹平、正始石經尚在,要取得準確經文,完全可以派人潛入洛陽,或摩拓碑文,或民間收購。當時洛陽雖為劉聰、石勒勢力所控制,並無明確國界,平民少量往來,當不受限制。

荀崧兩晉重臣,元帝倚重,元帝薨,羣臣議廟號,崧不畏得罪權臣王敦,不辭失去司空高位,堅持已見,終得上司馬睿中宗廟號,致開罪王敦,見其骨骾。史稱其“年雖衰老,而孜孜典籍,世以此嘉之。”可見崧博學羣經,通曉典章,非泛泛之輩。崧“咸和三年薨,時年六十七。贈侍中,謚曰敬。”晉成帝衍咸和三年為公元329年,317年元帝睿建元建武,始為東晉,荀崧在西晉生活了五十五年,其所言前典,當是親見,而非傳聞。故晉書此段叙述,應是當年實典,而非空言比附。至此可以結論:孔傳、鄭注古文《尚書》自西晉咸寧年始,已立學官,設有博士,所謂魏晉間古文《尚書》“唯藏於秘府”,因晉室東遷而佚亡,便是不經之論,彌天大謊!閻若璩等所謂今傳《尚書》為偽書之說便不攻自破,何須跟着他去玩章句疏證遊戲?

師承關係,無須深究,兩漢間,因書籍缺乏,學者稀少,故師承關係,脈絡分明,魏晉以降,蔡侯紙大量應用,記得陽紙的典故?石經已立,拓片盛行,書籍得來較前容易,讀書人越多,授業之師自然更多,師承關係更趨復雜也更見淡化,陶潛受業於誰?業師對其有何影響?

朱熹等以結屈聱牙為氣格高古,文從字順為氣格卑弱而懷疑《尚書》某些篇章為偽作,實在偏頗,唐宋八大家之韓栁,柳文有些篇章不免簡澀,韓文有些篇章則滔滔不絕,汪洋恣肆,用其比較,莫非韓為唐人,柳為商周人?同一人之文,亦有簡澀流暢之别,莫非澀者為真,暢者為偽?不成名器。

六經以外之書或可偽造,六經絶不能偽造,因為它流傳太廣太久,地位太神聖,如同歐人偽造《聖經》,是絕對不可能的。

三、過去典籍全憑人工書冩,有時一人讀,一人錄,兼以書寫工具簡拙,通假字、錯别字所在多有,多抄幾字,少寫幾字,把批注抄到正文上去,都有可能,也不排出有整理者,根據自己學識、見觧、興趣、需要,擅加改動。所謂“書經三寫,鳥焉成馬。”立熹平石經、正始石經,雕板印刷使用前所立種種石經,都在做統一版本,校刊文字工作,即使雕版印刷術廣泛使用,即使今日,版本問題也非一勞永逸地觧决了。所以一篇之中,即使出現幾個不該出現之字,不能據此否定其篇;一書之中,更不能以某篇有不該出現之字句而否定其書。

結論:《古文尚書》不是偽作,閻若璩等之論不經。

爱华网

爱华网