【摘要】 通过36例腰椎间盘突出症下肢麻木的中医辨证治疗15天,总有效率97%。

【关键词】 腰椎间盘突出症 麻木 中医辨证分型治疗

腰椎间盘突出症是临床骨科常见病,多发病,本病属中医腰痛或痹症范畴,其成因多数由于寒湿侵袭,湿热内困,气血淤滞以及肾气虚弱导致经络阻滞不通,筋脉失养而致。而腰椎间盘突出症的下肢麻木,做为一个疾病的独立症状,多数在腰椎间盘的症状包括疼痛、寒凉、抽搐、乏力解除之后,经反复治疗,病效不显著,导致下肢麻木经久不愈,对患者的身心健康有着一定的影响。我科自2008年开始,采用中医辩证治疗,疗效较好,现总结如下:

1、临床资料

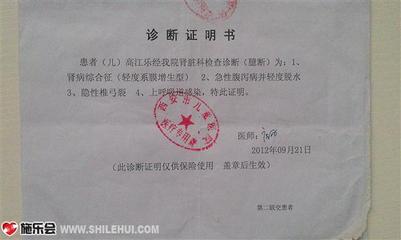

本组患者共36例,男26例,女10例;年龄18—65岁,平均年龄42.7岁;病程最长15年,最短1天,所有病例均具有以下1-4点的任何一点或一点以上。(1)经正规系统的非手术疗法而遗留。(2)反复治疗,反复发作,日常生活受到严重影响。(3)病情逐渐发展,受压神经症状明显,出现肌力减弱,神经支配区域持续麻木甚至足下垂,查体出现神经损害体征者。(4)合并其他原因的腰椎管狭窄,需行椎管手术探查者。

2、疾病诊断与辩证分型

参照《中医病证诊断疗效标准》拟定[1]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

辩证分型分为寒湿、湿热、血瘀、肝肾亏虚型。

3、治疗方法

根据辩证分型, 寒湿型即下肢麻木无力,遇寒凉加重,苔白脉迟者,治疗以散寒除湿、止痛,选方独活寄生汤加减; 湿热型即下肢麻木无力,缠绵难愈,骨节酸沉,面色萎黄,舌苔厚腻,脉滑数,治法清热除湿,处方四妙散加减; 血瘀型以下肢麻木乏力,活动受限,臀部皮下可扪及硬结或条索状物,神经反射存在,大部分患者直腿抬高试验或“4”字试验(+),舌质紫暗,瘀斑或瘀点、脉沉细,治则活血化瘀,处方身痛逐瘀汤加减; 肝肾亏虚型以下肢麻木无力,活动后加重,有的伴肌力减退,肌肉萎缩,皮温下降,行走跛行,舌质淡,脉细或沉细,治则滋补肝肾为主,处方六味地黄汤加减。一日一剂,一日三次,口服,15剂为一疗程。

4、疗效标准及治疗结果

(1)临床治愈:下肢麻木症状完全消失,功能活动恢复正常,随访半年以上未复发者,共32例,占89%;

(2)好转:下肢麻木症状明显减轻或消失,功能改善,但劳累及气候变化时可出现,共3例,占8%;

(3)无效:下肢麻木症状无明显改善,共1例,3%。

5、体会

本病属于中医的腰痛或痹症范畴,因腰部软组织急性损伤或慢性劳损,或加上手术损害,皮肉腠理受损,“风寒湿邪”乘虚而入,留驻肌肉,阻止脉络,引起经络失暢,气滞血瘀,肌肤经筋失养而致麻木。腰椎间盘突出症最终的下肢麻木症状难以解决,恰恰是由于风寒湿及肾虚等因素,导致多组肌肉、筋膜等软组织粘连,神经血管产生嵌压[2]而产生的。治疗以散寒除湿,活血化瘀,滋补肝肾为主,从而达到改善局部微循环,调控椎管内炎性反应和成纤维细胞的活性,降低胶原蛋白合成与沉积,达到预防和减轻椎管内的组织增生与粘连,减轻组织水肿与渗出[3],使嵌压的神经根也得以缓解或修复,下肢麻木减轻或消失;另外,腰椎间盘突出的麻木症状经反复治疗仍不能减轻或治愈者,需在辨证分型的基础上,加大补气通络之药物,如黄芪、党参、蜈蚣、全蟹等,起到益气通络缓解麻木的作用,也就更进一步松解组织粘连,使变性的软组织因新鲜血液的滋养灌注而逐渐松解,恢复正常的组织结构,使受损的神经根得以修复,下肢麻木进一步减轻或彻底消失,从而能更好地提高腰椎间盘突出症患者的健康水平。

参 考 文 献

[1]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准.南京:南京大学出版社,1994:201-202.

[2]赵以乔.中医治疗慢性臀部肌肉损伤后遗症33例临床观察.颈腰痛杂志,2004,25(4):285.

[3]赵明.中医治疗腰椎间盘突出症术后复发临床分析.中医临床研究,2010,2(14):69-70.

爱华网

爱华网