为什么对于数学,有些同学花了很多时间,仍然是效果不好?同样的听课和做作业,为什么数学成绩的差异很大?为什么有些学生会喜欢上数学,而有些同学会讨厌数学?是否喜欢当然会导致学习效果的很大差异。

在学习数学中通常有以下误区:

很多学生和家长误认为,多练题、多刷题数学成绩总会上去,盲目地把时间花在刷题上,花了时间,不能带来效果,学生的兴趣度就会下降。

基础知识很容易过关,学生成绩还可以,不应该存在基础知识的问题。

数学学习就像建造一栋楼,每一个基础都要过关,不要发生漏洞,然后能把各种知识点有机的结合起来,形成稳固的知识网络。

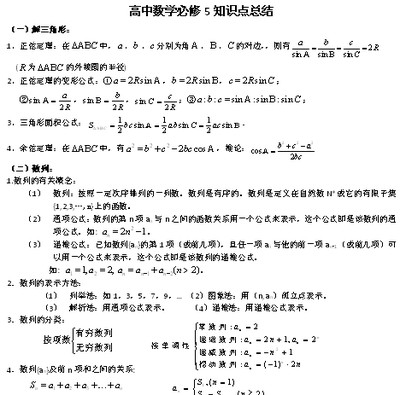

对每个知识点的过关

在数学学习过程中,我们会碰到大量的定理、定律、公式、常数、特定符号等,这些数学知识是我们解决数学问题的工具。很多学生在学习这些知识时候,只满足于听懂,认为听懂题目肯定能做,但事实却刚好相反,这是为什么?我们好似听懂的是这些定理、定律、公式的原理,但离运用,到灵活运用还是有一定的距离。

所以首先不能小看基础知识,很多知识点和公式,学生只是了解了大概,处于套用、死用的状态,其实并没有吃透。

对于公司和知识点,要花时间,懂得公式的来龙去脉,掌握推导过程。

用数字验算公式,在公式具体化过程中体会公式中反映的规律。

将公式进行各种变换,了解其不同的变化形式。

将公式中的字母想象成抽象的框架,达到自如地应用公式。

一定要自己亲自把公式推导一遍,找一些相对应的题目加以消化,使新知识从听到到会做。

会思考、会提问的习惯

在数学学习过程,我们很容易出现一知半解,而学生认为自己懂了的情况。

数学学习需要我们在理解数学各种定义、定理基础上,加以运用,去解决实际问题。在这样一个逻辑学习过程中,必须学会思考、学会提问,发现和寻找学习上的困难、疑惑,并将存在的困难和疑惑,不断向教师发问或和同学积极探讨,才能加深对知识点的理解。

“学者须要会疑”,会思考、会提问是数学学习中获得知识的重要学习习惯。

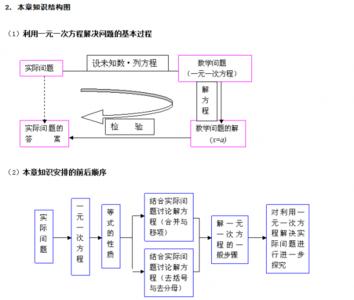

良好的复习习惯

从初一到初三,是一个知识不断加深的过程,就像一幢高楼大厦平地而起,先基础,后加深。很多同学到初三后发现越来越困难,其实是前面的知识点发生漏洞,不能和现有的知识点进行良好架构。所以我们需要不断复习,扫除障碍,才能更好的掌握新的知识。

适当时候把学过的知识内容去回顾一遍。复习每个知识板块的重点和难点是什么。有哪些已经懂了?哪些不懂?哪些还不太清楚?找出学习中的薄弱环节及时予以解决。做到把知识的点、线、面结合起来交织成知识网络,时间久了,学习自然水到渠成,事半功倍。

解题反思不可少

解题反思和复习是不同的概念,每一道题有不同出题方式和出题意图,我们要经常反思出题的意图,就能抓住解题规律。

事实上很多学生缺乏解题反思的意识,不知道如何反思。我们只要多去思考和总结,对知识进行提炼,把书本知识变成自己脑袋里知识,这样才能真正掌握学习方法的精髓,才能在以后的做题中举一反三。

同时我们在平常在学习中也要养成对自己的作业本、试卷进行及时回顾,用好错题本,并时常翻阅,通过这样不断训练过程,才能让自己从“听懂”到“会。

爱华网

爱华网