懒女人命中都有几分猫的基因。头发蓬松,睡眼朦胧,走路无声无息,像一片月光在飘动。蹦床跳沙发滚毯子,都像白云悠悠,翩然坠落。

懒女人身上,最易找到古典气象。委拉斯凯兹、布歇宫廷画里女人那般圆润饱满、慵懒从容的表情,唐绢画仕女图那种暖色调背景和柔若无骨的肌体。或坐或躺、枕垫横斜,让你很容易嫉妒的觉得“她怎么可以躺得那么舒服?”张爱玲所谓“一寸寸都是活的”身段,躲在软绵绵懒洋洋大一号的衣服里,水墨莹润,云做衣裳水为珮,一寸寸都是滑的。

懒女人的家居,总有种瑞脑金兽、众香氤氲的味道。哪里都可坐可躺,温软厚暖,线条粗硬之物到此也会销融成奶油。冬日阳光到此也暖几分,让人情不自禁就想找巧克力饼干和红茶。

懒女人不事脂粉,懒做妆梳,赤着脚走来走去。舒服不如倒着,好吃不如饺子,能用脚夹的就不用手,能原地伸直了手够着的绝不站起来。手脚都够不着的,发愣半晌,下了移山倒海的决心,使个懒驴打滚,挪出十公分,够到了,欢笑。

懒女人吃饭极从容,细嚼慢咽之际时间都被拖长了。一箸一勺都下得斟酌而细,像工笔绘线。咸,甜,饮,食,次序须乱不得。不胜依依的扫完最后一筷盘底剩菜,找甜品;甜品吃完,索茶。一碗茶搭午后阳光一起喝,自午至昏,然后就又是一餐了。

懒女人的想法做派都像空山行云,倏有忽无。瞄瞄杉树麻雀,会忽然想到要听曲儿;翻着乐谱画册,会忽然昏昏睡去。夜半挑灯,白昼酣睡,兴起而作,兴落而歇,实不能以常理论。

懒女人的世界比寻常人简单得多。她不思考需要做什么、应该做什么,而会提出问题诸如“什么都不做又何妨?”想到自己想做的事,得先构思出一个最舒服的姿势,然后开始行动。

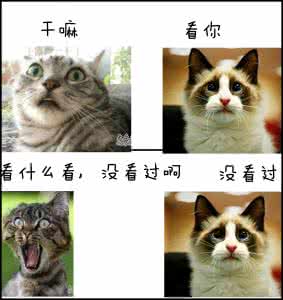

懒女人是一切机械的反面。机械所应有的一切——规律、准时、节奏、精确、骨感——她一概取其南辕北辙而行。上帝做懒女人,是用檀香木、陶土、绸缎大致一拼,中间以抹茶、可可粉捏制敷衍的,缺少金属的材质和构架。所以懒女人的睡相,是最温暖人心的事物。这缭绕颠簸的世上,到底还有这么种人,可以睡得像白云、木管乐器、红茶、绒毯、笔下山间流水、猫那样,让你相信,没什么非做不可的事情,比温暖的睡一觉更重要的。

文/张佳玮

爱华网

爱华网