一棹碧涛春水路, 过尽晓莺啼处。 渡头杨柳青青, 枝枝叶叶离情。 在二十四节气中,既是节气又是节日的只有清明。《淮南子·天文训》中说:“春分后十五日,斗指乙,则清明风至。”清明风即清爽明净之风。《岁时百问》则说“万物生长此时,皆清洁而明净。故谓之清明。”故清明有冰雪消融,草木青青,天气清彻明朗,万物欣欣向荣之意。”“满阶杨柳绿丝烟,画出清明二月天”、“佳节清明桃李笑”、“雨足郊原草木柔”等名句,正是清明时节天地物候的生动描绘。 清明节是中国最重要的传统节日之一。它不仅是人们祭奠祖先、缅怀先人的节日,也是中华民族认祖归宗的纽带,更是一个远足踏青、亲近自然、催护新生的春季仪式。作为清明节重要节日内容的祭祀、踏青等习俗主要来源于寒食和上巳。寒食节与古人对于自然的认识相关。寒食之后重生新火就是一种辞旧迎新的过渡仪式,透露的是季节交替的信息,象征着新季节、新希望、新生命、新循环的开始。后来则有了“感恩”意味,更强调对“过去”的怀念和感谢。寒食禁火冷食祭墓,清明取新火踏青出游。唐代之前,寒食与清明是两个前后相继但主题不同的节日,前者怀旧悼亡,后者求新护生;一阴一阳,一息一生,二者有着密切的配合关系。禁火是为了出火,祭亡是为了佑生,这就是寒食与清明的内在文化关联。

清明三候

桐始华:清明之日桐始华,"“月上山馆,紫桐垂好阴。可惜暗淡色,无人知此心。桐花年年怨春意,不竞桃杏林”。清明时节,山坡上的桐树开出淡紫色花朵。

田鼠化为鴽:后五日田鼠化为鴽,鴽,鹌鹑之类。田鼠,阴类;鴽,阳类;古人认为,阳气盛,阴物化为阳物。

虹始见:再五日,虹始见,虹是阴阳交会之气,日照雨滴而虹生。清明末到谷雨时节,雨量增加,气温上升,空气中的含水量增加,在明朗天气,有虹出现。

清明是几乎所有春季节日的综合与升华,清明节俗也就具有了更加丰富的文化内涵。

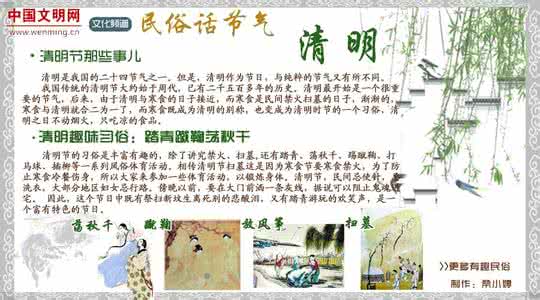

清明的习俗是丰富的,家家蒸清明果互赠外,不仅讲究禁火、扫墓,还有踏青、荡秋千、蹴鞠、打马球、插柳等一系列风俗体育活动。相传这是因为清明节要寒食禁火,为了防止寒食冷餐伤身,所以大家来参加一些体育活动,以锻炼身体。因此,这个节日中既有祭扫新坟、生别死离的悲酸泪,又有踏青游玩的欢笑声,是一个富有乡土气息的节日。

清明扫墓到唐朝才开始盛行。开元二十二年(公元734年),唐玄宗诏令,寒食上墓,随以为俗。《清通礼》云:“岁,寒食及霜降节,拜扫圹茔,届期素服诣墓,具酒馔及芟剪草木之器,周胝封树,剪除荆草,故称扫墓。”并相传至今。“烧包袱”是祭奠祖先的主要形式。所谓“包袱”,亦作“包裹”是指孝属从阳世寄往“阴间”的邮包。过去,南纸店有卖所谓“包袱皮”,即用白纸糊一大口袋。有两种形式:一种是用木刻版,把周围印上梵文音译的《往生咒》,中间印一莲座牌位,用来写上收钱亡人的名讳,如:“已故张府君讳云山老大人”字样,既是邮包又是牌位。另一种是素包袱皮,不印任何图案,中间只贴一蓝签,写上亡人名讳即可。亦做主牌用。关于包袱里的冥钱,种类很多。一、大烧纸,九K白纸,砸上四行圆钱,每行五枚;二、冥钞,这是人间有了洋钱票之后仿制的,上书“天堂银行”、“冥国银行”、“地府阴曹银行”等字样,并有□都城的图案,多系巨额票面,背后印有佛教《往生咒》;三、假洋钱,用硬纸作心,外包银箔,压上与当时通行的银元一样的图案;四、用红色印在黄表纸上的《往生咒》,成一圆钱状,故又叫“往生钱”;五、用金银箔叠成的元宝、锞子,有的还要用线穿成串,下边缀一彩纸穗。

是日,在祠堂或家宅正屋设供案,将包袱放于正中,前设水饺、糕点、水果等供品,烧香秉烛。全家依尊卑长幼行礼后,即可于门外焚化。焚化时,划一大圈,按坟地方向留一缺口。在圈外烧三五张纸,谓之“打发外祟”。 有的富户要携家带眷乘车坐轿,亲到坟茔去祭扫。届时要修整坟墓,或象征性地给坟头上添添土,还要在上边压些纸钱,让他人看了,知道此坟尚有后人。 祭拜

有的围坐聚餐饮酒;有的则放起风筝,甚至互相比赛,进行娱乐活动。妇女和小孩们还要就近折些杨柳枝,将撤下的蒸食供品用柳条穿起来。有的则把柳条编成箩圈状,戴在头上,谓“清明不戴柳,来生变黄狗”。据说插柳的风俗,也是为了纪念“教民稼穑”的农事祖师神农氏的。有的地方,人们把柳枝插在屋檐下,以预报天气,古谚有“柳条青,雨蒙蒙;柳条干,晴了天”的说法。清明插柳戴柳还有一种说法:原来中国人以清明、七月半和十月朔为三大鬼节,是百鬼出没讨索之时。人们为防止鬼的侵扰迫害,而插柳戴柳。柳在人们的心目中有辟邪的功用。受佛教的影响,人们认为柳可以却鬼,而称之为“鬼怖木”,观世音以柳枝沾水济度众生。 踏青

又叫探春、寻春、郊游。其含义就是脚踏青草,在郊野游玩,观赏春色。三月清明,春回大地,自然界到处呈现一派生机勃勃的景象,正是郊游的大好时光。我国民间长期保持着清明踏青的习惯。古时妇女平日不能随便出游,清明扫墓是难得踏青的机会,故妇女们在清明比男人玩的更开心,民间有“女人的清明男人的年”之说。

梨花淡白,柳叶深青,祭扫虽然略带感伤,但终是隔世之人的重逢,少了些初离别的苦痛,多了些现世的淡然和洒脱。柳絮飞花,于是在完成祭扫后,人们“遂设酒馔,携家春游",聚于水边,或呼朋引伴,或携酒聚饮,所谓“座客无辞醉,芳菲又一年”。

寒食

亦称“禁烟节”、“冷节”、“百五节”,在夏历冬至后一百零五日,清明节前一二日。是日初为节时,禁烟火,只吃冷食,曾被称为民间第一大祭日。中国过往的春祭都在寒食节,直到后来改为清明节。寒食滋养了清明,清明由一个节气上升为最为人们所重视的传统节日之一,没有寒食,几无可能。若比做母子,寒食为母,清明为子。

相传寒食节习俗源于纪念春秋时晋国介子推。当时介子推与晋文公重耳流亡列国,割股肉供文公充饥。文公复国后,子推不求利禄,与母归隐绵山。文公焚山以求之,子推坚决不出山,抱树而死。文公葬其尸于绵山,修祠立庙,并下令于子推焚死之日禁火寒食,以寄哀思,后相沿成俗。禁烟火,可能源于古代的钻木、求新火之制。古人因季节不同,用不同的树木钻火,有改季改火之俗。而每次改火之后,就要换取新火。新火未至,就禁止人们生火。这是当时的一件大事。《周礼·秋官·司煊氏》:“中春以木铎修火禁于国中。”可见当时是摇着木铎,在街上走,下令禁火。这司煊氏,也就是专管取火的小官。在禁火之时,人们就准备一些冷食,以供食用,这样慢慢就成了固定的风俗。以后,虽取火日益方便,因介子推之故,成为人们约定不举火的寒食节。

杜甫《清明二首》:“旅雁上云归紫塞,家人钻火用青枫”,崔元翰《清明节》:“钻火见樵人,饮泉逢野兽”,权德舆:“"自叹清明在远乡,桐花覆水葛溪长。家人定是持新火,点做孤灯照洞房”等等,都是描写的清明节的寒食习俗。

青团

清明节食青团是江浙一带的食俗。《遵生八笺》有载:"遇寒食,菜其叶(杨桐叶,并细叶、冬青叶)染饭,色青而有光,食之资阳气,道家谓之青精干食饭。今俗以夹麦青草捣汁,和糯米作青粉团,乌桕叶染乌饭作糕,是词遗意。"可见,青团之俗缘于寒食节。寒食禁火,在北方,百姓吃事先做好的冷食,如枣饼、麦糕;在南方,则多为青团和糯米糖藕。之所以北方没有这个食俗,是因为艾叶于清明时不成熟,而南方则如夜雨春韭,鲜嫩多汁。

袁枚《随园食单》中写:"捣青草为汁,和粉作粉团,色如碧玉。"做青团用的野菜一般有三种,泥胡菜、艾蒿、鼠曲草。泥胡菜汆后色做碧绿,以前常用,放入大锅,加入石灰蒸烂,漂去石灰水,揉入糯米粉中,做成呈碧绿色的团子。

在江浙一带,老人家常常是收了院子里种的艾草,取其新鲜汁液和面,清香之气益于唇齿。艾草也称冰台、医草、黄草、艾蒿。王安石《字说》载:"艾可乂(治理、安定)疾病,久而弥善,故字从乂。"《本草纲目》中说,"艾叶味苦,性微温,灸百病。春季采嫩艾做菜食,或和面做如弹丸大小馄饨,每次吞服三五枚,再吃饭,治一切恶气。"可见艾草青团还有压时气的防病作用。

茶贵春早

好的茶,除了好的制作外,产地和采摘时令最是体现茶的珍贵的。明前茶、雨前茶,当然早就是爱茶人耳熟能详的概念。这样的区分似乎关乎茶的品质,被认为越早越好。茶以新为贵的观念始于唐代。卢仝有名的《走笔谢明谏议寄新茶》里写道"天子未尝阳羡茶,百草不敢先开花",还有五代毛文锡的《茶谱》里也有"龙安有骑火茶,最上,言不在火前、不在火后作也。清明改火,故曰骑火"。不过,从唐到明以来都是绿茶类,格外强调茶以早为美,也就有了茶与节气之间的紧密关联。

火前茶其实就是指明前茶。有很多名茶是以采制于"火前"而著称,比如白居易有"江纸一封书信后,绿芽十片火前春"的诗句。乾隆皇帝访西湖茶区时说,"火前嫩、火后老,惟有骑火品最好",因此西湖的龙井曾经以骑火茶为好。想来古时禁火三天,春初冷食凉茶已让人不耐,寒食甫过重新起火,自然会迫不及待"且将新火试新茶"了,那样入口的一杯新茶该格外的醇美吧。

宋代更是茶以早为贵。到了明清时期,很多茶书上开始强调"雨前茶",特别是一些江北茶区,比如安徽的黄山毛峰、六安瓜片、太平猴魁,都是讲求谷雨前,这才更接近茶的物性。不同地域的气候不同,江北地区气候迟暖,谷雨时候春茶的成熟恰当内涵物丰富,但都还是以早为胜。

黍面羹:压时气

《岁时记》曰:"上巳日趋黍面和菜作羹,以压时气。"黍米味甘,性温,益气益脾胃,李时珍说,黍米黏滞,与糯米相似,有补肺的功能。

荠菜花:避虫蚁

《琐碎录》载:"三月三日,取荠菜花铺灶上及坐卧处,可辟虫蚁。""收荠菜花、桐花、芥菜,藏毛羽衣服内,不蛀。"荠菜,又叫护生草,出家人取荠菜茎当作挑灯杖可以避蚊、蛾,所以称其为护生草。《本草纲目》载荠菜花铺在席下,可驱臭虫。

桃花酒:除百病

初三日收取桃花瓣,酿为桃花酒。《法天生意》载:"三月三日,采桃花浸酒饮之,除百病,益颜色。"《千金方》记其法:三月三日取桃花一斗一升,井华水三斗,曲六升,米六斗,炊熟如常酿酒。

杜牧《清明》

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

宋之问《途中寒食》

马上逢寒食,途中属暮春。可怜江浦望,不见洛桥人。

北极怀明主,南溟作逐臣。故园肠断处,日夜柳条新。

韩翃《寒食》

春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

张继《闾门即事》

耕夫召募爱楼船,春草青青万项田;

试上吴门窥郡郭,清明几处有新烟。

黄庭坚《清明》

佳节清明桃李笑,野田荒冢自生愁。 雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。

人乞祭余骄妾妇,士甘焚死不公侯。 贤愚千载只谁是,满眼蓬蒿共一丘。

王禹偁《清明》

无花无酒过清明,兴味萧然似野僧。

昨日邻家乞新火,晓窗分与读书灯。

高翥《清明》

南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。 纸灰飞作白蝴蝶,泪血染成红杜鹃。

日落狐狸眠冢上,夜归儿女笑灯前。 人生有酒须当醉,一滴何曾到九泉。

杨万里《寒食上冢》

迳直夫何细!桥危可免扶?远山枫外淡,破屋麦边孤。

宿草春风又,新阡去岁无。梨花自寒食,进节只愁余。

程颢《郊行即事》

芳草绿野恣行事,春入遥山碧四周;兴逐乱红穿柳巷,固因流水坐苔矶;

莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片红;况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。

王磐《清江引 清明日出游》

问西楼禁烟何处好?绿野晴天道。

马穿杨柳嘶,人倚秋千笑,探莺花总教春醉倒。

万宽《清明》

满城风絮一层纱,寂寂青山不见家。

料得百年身作土,人间孤月映梨花。

爱华网

爱华网