相传,大禹时,洛阳境内,洛河中浮出一头神龟,神龟背上驮着一幅图画,献给大禹,这幅图画就是“洛书”。大禹受到洛书的启发,治水成功,把当时中国的版图划成九个州。后来又按照洛书的启示,制定了九章大法,用来治理社会,流传下来的收到《尚书》里面,叫《洪范》。

洛书上,纵、横、斜三条线上的三个数字,其和都等于15,十分奇妙。中外学者作了长期的探索研究,认为这是中国古代文明的第一个里程碑。

河图与洛书是中国古代流传下来的两幅神秘图案,历来被认为是中华文明的源头,被誉为“宇宙魔方”。《周易》和《洪范》两书,在中华文化发展史上有着重要的地位,在哲学、政治学、军事学、伦理学、美学、文学各个领域都产生了深远影响。

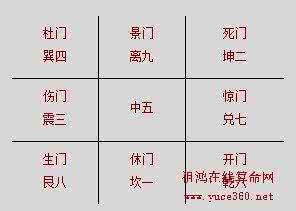

洛书上的点,共分九组,围绕中间,分列于周围的八个方位,构成了九宫图:

九点紫色近头部,一点白色近尾部,四点碧色近左肩,二点黑色近右肩,三点碧色在左方,七点赤色在右方,八点白色近左足,六点白色近右足,五点黄色在中央。

此图象的古诀曰:

戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,五十居中。

从方位上说:

一在正北属水,

九在南属火,

三在正东属木,

七在正西属金,

二在西南属土,

四在东南属木,

六在西北属金,

八在东北属土。

根据洛书,就会知道八方的五行所属,即:

南方属火,

北方属水,

东方及东南方属木,

西方及西北方属金,

东北方、西南方属土。

明白了方位的五行所属,以后若碰到办公室、住宅或者其它布局引起的五行之气相犯时,就可以利用五行相生相克的原理,寻找化解之道。

洛书本身是方形的,但其所描述的本质之象却是球体之象。《周髀经解》说:“洛书者,圆之象也”,就是这个意思,将整个世界都囊括在这个“天圆地方”的大体系之中。洛书虽然带着上古时代直观思维的烙印,带着人类幼年时期的质朴童心,却又闪现出中华民族古老文明智慧的光芒。

圆是一个封闭的系统。与河图联系起来看,河图所描述的是整个宇宙的开放式的相对运动和发展规律,而洛书所描述的则是封闭的整体内部的平衡与不平衡的对立统一状态。洛书将天和地、时间和空间、五行的生与克、阴阳的消与长作为一个有机的整体来看。

一切事物的运动转化不断地打破平衡又复归不平衡,平衡的同时又孕育着新的不平衡,但是在整体上是平衡的,这与古典物理学的能量守衡定律、物质不灭定律有异曲同工之妙。

我们居住的地球上,有的地方千里无云,烈日炎炎,有的地方电闪雷鸣,下着暴雨;有的地方是高山,有的地方是平原,有的地方是江湖河海;冬天冰封万里,到了夏天又是骄阳似火……时时、处处都有不平衡现象发生。但是这些不平衡并没有改变地球这个整体的性质和平衡。整个宇宙的各个部分也同样时时、处处存在着不平衡的状态,但就整个宇宙来说,却是处于一种相对平衡的状态。

无论是微观世界,还是宏观世界,无论是物质的世界还是能量的世界,平衡与不平衡之间的矛盾对立虽然无处不在、无时不有,但是作为一个整体来说,仍然是大致平衡的。然而,这个平衡的整体对于一个更大的整体来说又是一个不平衡的局部。

洛书数理同样真实地记录了宇宙双螺旋场的轨迹,但没有河图那样直观,须先去掉一层迷雾,才可以理解。

代表阳的奇数以三作为演数。1×3=3,3×3=9,9×3=27。因为洛书数以9为最大数,所以,27去掉十位数后的余数为7,故奇数系列的顺序依次为:1—3—9—7。偶数的演数是2,1×2=2, 2×2=4, 4×2=8, 8×2=16。16去掉十位数后的余数为6,故偶数系列的顺序依次为:2—4—8—6。

将上述数序用方向线连接起来,展现在我们面前的就是洛书数的真面貌了,这也是一个阳左旋而阴右旋的平面图形。

如果不分数组,按照洛书数的大小顺序排列,则呈现处另一种图形,见左上图。这是一个折叠的圆环图象,一阴一阳互相交错,反映的是“一阴一阳谓之道”,阴阳相连、阴阳交替的客观规律。

将上图中五行属性相同的三组卦分别合并,即将同属于木的震卦和巽卦合并,将同属于金的兑卦与乾卦合并,将同属于土的艮卦和坤卦合并,再连接起来,就可以看到,这个图形就变成了五行的相生相克关系图。

河图和洛书都是说天地道的。两者的区别在于:河图是从将天地看成是一个开放系统的角度来描述阴阳及其发展和运动的规律,而洛书则是把天地看成是一个封闭的整体来揭示阴阳的相互联系和发展、运动规律。

风水术在“天人相应”、“人天和谐”的总体原则指导下,根据天地阴阳五行运动变化和运行轨迹的客观规律,去寻找真龙真穴,实际上就是寻找阴阳五行相应平衡、和谐的局部空间区域用于建造阴阳二宅,这样的空间位置就叫风水宝地;而择吉则是寻找阴阳五行相应平衡以及与所选择的空间位置与建筑坐向相和谐的时间片段,用于阴阳二宅的兴工等重大活动,这个时间就叫做良辰吉日。

龙马负图是远古时代的传说。但是河图、洛书真正展现在世人面前是在宋代。宋代的华山道士陈抟老祖才将河图、洛书和先天图等拿出来传给种牧,牧传李溉,溉传许坚,坚传范谔昌,昌传刘牧,刘牧着《易数钩隐图》,河图、洛书才为读书人所知。但陈抟老祖到底承继于何人则至今仍是一个历史之谜。

爱华网

爱华网