胡联合 胡鞍钢[ii]

载于《社会学》(中国人民大学)2008年第1期。

提要:1978年以来,我国贫富分化加速,贫富差距问题逐步突出。这对社会稳定构成复杂而深刻的多重威胁。主要包括贫富差距问题不但影响社会心理,诱发社会不满情绪,容易生成社会不稳定的心理温床;而且影响社会秩序,诱发犯罪活动,危害社会治安;不但影响社会结构,容易生成不均衡甚至畸形的社会结构;而且影响社会制度,有损社会公正和政治权威,严重时甚至会危及国家安全和统一。高度重视和妥善处理贫富差距问题是推进社会主义现代化特别是构建和谐社会的重大而紧迫的理论和现实课题。

关键词:贫富差距 社会稳定 影响 机理

一、问题的提出

贫富差距是一个热门而古老的话题。辩证地说,自从人类社会进入阶级社会以来,贫富差距就一直客观存在,而且一定的合理的贫富差距对于社会的运行有着重要而积极的作用。不过,在共产主义社会实现以前的漫长历史进程中,一般认为,除很少存在的绝对平均主义问题外,只有当贫富差距过大时,贫富差距才会成为社会问题(social problem)摆在人们面前。这就是人们常说的“贫富差距问题”。

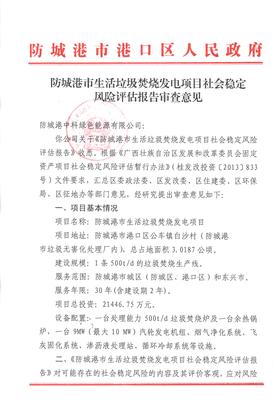

1978年改革开放以来,鼓励一部分人和一部分地区先富起来的政策给经济发展注入了空前的活力,我国经济持续增长。但是,由于各种复杂的原因,收入分配的贫富差距总体上是呈扩大的态势。根据国家统计局等有关的保守统计数据,1978年至2004年,我国城镇居民收入的基尼系数由0.16扩大到0.34,意味着城镇居民收入分配不平等程度扩大了112.5%;农村居民收入的基尼系数由0.212扩大到0.369,意味着农村居民收入分配不平等程度扩大了73.6%;而全国居民收入的基尼系数已从改革开放时不足0.3上升到2000年的0.417,首次突破0.4这一国际常用的警戒线,此后继续上升,2004年基尼系数达到0.462(参见图1)。近年来,贫富差距仍在扩大。[iii]

数据来源:主要根据国家统计局公布的数据整理(但1978年的全国居民收入基尼系数缺乏,个别年度的数据作者根据向书坚《全国居民收入分配基尼系数的测算与回归分析》,《财经理论与实践》1998年1期)等报刊整理而来。

虽然一般认为官方公布或根据官方数据推算的基尼系数是比较保守的,但也可清楚地看出,我国的贫富差距已经较大。根据联合国开发计划署公布的最新统计数据,在131个有据可查的国家中,中国的收入不平等情况(基尼系数)排在世界比较靠前的位置(第32位)。当前我国社会矛盾比较突出。[iv]这与贫富差距有密切的关系。马克思主义指出:“一切历史冲突根源于生产力和交往形式之间的矛盾”[v]。这里所谓交往方式就是指生产关系或生产关系在法律用语上的“财产关系”。[vi]古希腊著名的哲学家亚里士多德也精辟地指出:社会动乱“都常常以‘不平等’为发难的原因”,“内讧总是由要求‘平等’的愿望这一根苗生长起来的。”[vii]贫富差距问题既是一个基本的经济问题,又是一个突出的社会问题,对社会稳定有着复杂的多重影响。本文只讨论四个最主要的方面。相信透过这四个不同层面和角度的分析,会有助于人们深化对贫富差距问题消极影响的认识,从而增进调节贫富差距对推进社会主义现代化建设、构建和谐社会、维护国家长治久安重要性紧迫性的认识。

二、理论与实证分析

(一)贫富差距问题影响社会心理,引发社会不满情绪的滋生蔓延,影响人心所向,容易生成社会不稳定的心理温床

社会心理稳定,通俗地讲就是人心稳定。社会心理稳定是社会稳定的重要内涵。我国传统文化中经常所说的“水能载舟,亦能覆舟”,实际就是指社会心理学上的“人心所向”对一个政权的极端重要性。而贫富差距问题是影响社会心理稳定的重要根源,是产生社会不满情绪的根源性问题。

我国贫富差距问题对社会心理的消极影响,因以下几个原因而变得严重和突出。

(1)人们普遍对贫富差距非常关注。据调查,2000年,认为收入差距是我国前四位严重的问题的领导干部占47.7%;到2005年,这一比例上升到75.6%;与此同时,认为收入差距是我国第一位严重的问题的领导干部所占比例由2000年的15.6%上升到2005年的37.1%,并且比例位居所有问题之首(排第一位)。2000年,我国城市71.6%的人认为贫富悬殊是影响社会稳定的主要因素;2005年,全国91%的人关注贫富收入差距扩大和社会分配不公问题,比例居所有问题之首。[viii]

(2)多数人心理上认为和认同我国的贫富差距已经过大。据调查,人们认为当前收入差距拉大“勉强可以接受”和“完全可以接受”的人只占19.7%,而其余80%的人则是“完全不能接受”和其他较消极或居中性的态度。[ix]据2004年的调查,北京市民把“贫富差距过大”列为最严重的社会问题之首,而2000年“贫富差距过大”仅列在第5位,但从2001年跃升到第一位,从此以后一直保持这一位序;76%的人认为贫富差距问题还在继续恶化,收入差距比前几年更大了。[x]

(3)相当多的人认为我国贫富差距拉大的原因不合理、不公平。在我国,对贫富差距问题的不满,除了对贫富差距过大本身不满之外,更多地是源于相当多的人认为形成这种差距的原因不公平,认为很多不该富的人先富起来了,很多该富的没有富起来,并加剧人们对富人的不良印象。据调查,在回答“您认为在目前社会上的富人中,有多少是通过正当手段致富的?”这一问题时,回答“很多”的只有5.3%;回答“较多”的只有14.5%;而回答“几乎没有”、“不太多”、“不知道”的占80.2%。[xi]据中国社会科学院调查显示,约70%的人认为权力腐败是导致当前社会不公的最主要因素。[xii]

(4)相当多的人对“富人”作用的看法比较消极或否定。据调查发现,只有24.6%的人认为富人的积极作用大于消极作用,而29.9%的人认为富人的消极作用大于积极作用,其余45.5%的人则持中间态度。这说明社会对富人的印象并不好,评价起负功能的比评价起正功能的要多,反映出社会对“富人”作用的评价是比较消极或否定的。[xiii]

(5)人们大多数认为政府有责任减少贫富差距。在不同的国家,人们对贫富差距的忍耐程度是不一样的。据调查,中国和前苏联东欧社会主义国家的民众对不平等的容忍度较低,在所有这类国家,都有九成或更多的民众认为本国收入差距过大,都有80%左右的民众认为政府有责任降低收入差距,两个比例都比欧美国家高。中国与美国的收入分配基尼系数非常接近,但美国人只有65%的美国民众认为美国收入差距过大,而在中国,这个比例达95%之高。中国民众有约75%的民众希望政府采取行动来降低收入差距,明显高于一般欧美国家(美国的这个比例不到中国的一半)[xiv]。

这五个主观层面的因素都会损害人们的公平正义感,滋生社会的不满情绪,并使不满情绪相互得到强化和叠加,引发社会心理失衡和不稳定。据中国社科院2006年在全国28个省份的城乡抽样调查发现,认为我国财富和收入分配公平的只有40.2%,认为地区与行业间的待遇公平的只有33.6%,认为城乡之间的待遇公平的只有29.0%。[xv]这说明人们不但对贫富差距过大本身不满,而且认为这种差距也不公平,因而不满情绪更加突出。需强调的是,我国社会正处在转型期,由于社会财富的分配标准被打乱,但是另一方面新的标准又没有迅速建立,相当一部分人追求财富的欲望迅速膨胀,但在价值观念变动不居的社会环境中,他们“再也不知道什么是可能做到的,什么是不可能做到的”,“再也不知道哪里是应该停下来的界限”,导致很容易唤醒人们的不满情绪和 “造反精神”。[xvi]随着贫富差距的日趋拉大,富人财富的诱惑力往往更容易被放大,必然导致在参照对比中落后的人们滋生不满情绪,一些人甚至可能因此而走上侵犯财产的犯罪道路,而平时不满却“沉默的大多数”则很可能在一个很小的突发事件(如群体性事件)中成为“愤怒的大多数”,做出意想不到的破坏性行为,从而危及公共安全和社会稳定。还要看到,中国社会存在“为富不仁”的现象,影响很坏;同时中国文化中存在不患寡而患不均的传统,不少人对富人的看法并不好,仇富情绪在一些人心中滋长蔓延开来,加之一些地方官商勾结,人们往往将不满情绪又更多地指向政府,对社会稳定构成严重消极影响。据零点调查公司对全国城乡居民的抽样调查,2003-2005年对生活状况不满意者保持在17.2%以上的比例,其中2003年最高达25.2%。[xvii]这说明不满情绪在社会上是比较突出的,有不满情绪的人口数量众多,极易对社会稳定造成消极影响。

(二)贫富差距问题影响社会秩序,特别是会诱发违法犯罪活动,危害人民的生命财产安全,恶化社会治安形势

贫富差距问题是影响社会秩序稳定的经济根源。马克思主义认为: “蔑视社会秩序最明显最极端的表现就是犯罪”[xviii],而犯罪不是孤立的社会现象,有其产生发展的各种复杂主客观原因, “一定的原因按照特殊的规律性在产生一定的犯罪行为”[xix],犯罪的本质是“孤立的个人反对统治关系的斗争”,是侵犯统治阶级的利益和社会秩序,其最终根源在于一个社会的物质生活条件,并且会随着社会物质生活条件的变化而变化。[xx]在社会主义社会,虽然从总体上消除了犯罪赖以产生的剥削阶级根源,但是由于复杂的国际国内因素的影响,阶级斗争在一定范围一定时期内还客观存在,生产力远未达到高度发达的程度,事实上的经济不平等还不同程度地广泛存在着,犯罪滋生的主客观原因还现实存在,犯罪现象还会长期存在。虽然导致犯罪的个体原因各不相同,但绝对贫困和相对贫困乃是产生犯罪的最终根源,当贫困者“穷到要饭和俄肚子的时候,蔑视一切社会秩序的倾向也就愈来愈增长了”,因而作为蔑视社会秩序最极端表现的“犯罪行为也随着赤贫现象的增长而增长” [xxi];不但如此,“我们对于需要和享受是以社会的尺度,而不是以满足它们的物品去衡量的。因为我们的需要和享受具有社会性质,所以它们是相对的。”[xxii]违法犯罪活动并不会简单地因为经济比以前发展而消失。

现代犯罪社会学理论一方面无不深刻地指出:“一个社会只是贫穷或者只是富裕均不产生犯罪,但一个社会贫富差别悬殊就会产生大量犯罪” [xxiii],尤其财产犯罪乃是“贫富悬殊的自然结果” [xxiv];另一方面,更强调犯罪(率)是反映社会变迁各种社会问题的“睛雨表”,“财产犯罪和暴力犯罪是衡量社会秩序和社会变化的重要尺度”。[xxv]对于我国这样一个有着长期“不患寡而患不均”文化传统的国度,贫富差距更易引发违法犯罪活动。从某种意义上讲,侵财犯罪正是通过非法途径对抗和消减贫富差距的一种犯罪方式。

事实上,20世纪70年代末我国实施改革开放政策以来,我国的违法犯罪问题也越来越严重。据统计,1981—2004年,全国居民收入的基尼系数从0.278迅速上升到0.462,居民收入不平等程度扩大了66.2%。与此同时,以公安机关立案的刑事犯罪案件为例,1981—2004年,全国犯罪率从89起/10万人上升到363起/10万人,增加了3倍,犯罪率以6.3%的年均增长速度在快速上升。而如果参照国外很多国家的做法把治安案件作为轻罪案件纳入犯罪统计中,那么我国的犯罪问题将更为严重。根据可以得到的统计数据,以公安机关受理的治安案件为例,1986-2004年,全国治安案件立案率从104起/10万人迅速上升到511起/10万人,年均增长速度高达9.2%;违法犯罪率(即犯罪案件与治安案件之和的立案率)从1986年的155起/10万人上升为2004年的874起/10万人,年均增长速度10.1%。我国刑事犯罪与贫富差距问题有着紧密的联系,突出的表现是侵财性犯罪特点最为普遍,1981-2004年侵财犯罪占全国刑事犯罪总数的比例年均在80%以上,而盗窃是最主要的侵财犯罪类型(占侵财犯罪总数的87%),也是最主要的刑事犯罪类型(占刑事犯罪总数的70%以上) [xxvi]。为进一步探索贫富差距对违法犯罪活动的影响程度,我们对全国居民收入差距(基尼系数)与犯罪活动的关系进行了统计分析,统计结果见表1。

表1 全国居民收入基尼系数与犯罪率的关系

检验指标

基尼系数与其

的关系

犯罪率

相关

系数

决定

系数

校正

决定

系数

回归系数

线性回归方程式

显著度

≤

(总)犯罪率(1981-2004)

0.89

0.79

0.784

13.806

y‘=-325.845+13.806x

0.01

盗窃案件犯罪率(1981-2004)

0.83

0.68

0.665

8.412

y‘=-182.303+8.412x

0.01

诈骗案件犯罪率(1981-2004)

0.94

0.88

0.875

0.700

y‘=-18.823+0.7x

0.01

抢劫案件犯罪率(1981-2004)

0.97

0.94

0.937

1.362

y‘=-36.876+1.362x

0.01

凶杀案件犯罪率(1981-2004)

0.78

0.60

0.583

0.058

y‘=-0.314+0.058x

0.01

伤害案件犯罪率(1981-2004)

0.97

0.94

0.94

0.494

y‘=-12.139+0.494x

0.01

侵财案件犯罪率(1981-2004)

0.86

0.74

0.731

10.476

y‘=-238.135+10.476x

0.01

暴力案件犯罪率(1981-2004)

0.97

0.94

0.942

1.882

y‘=-44.686+1.882x

0.01

从统计结果中可以看出,全国居民收入基尼系数与各种违法犯罪活动的相关系数都很高或较高。反映出全国居民收入差距的拉大对违法犯罪活动有着显著影响,收入差距越大,违法犯罪活动就越严重。现在我国每年的刑事案件徘徊在四百多万起的规模,治安案件高达六百多万起,对人民的生命财产安全和社会稳定构成了严重的现实威胁。

(三)贫富差距问题影响社会结构,容易导致社会结构失衡甚至畸形化发展,激化阶层矛盾,严重时甚至会造成社会对立与冲突动荡

社会结构是社会各组成部分及其组成力量之间所形成的相对稳定的关系。在社会学意义上,社会结构最常指的是社会阶层(阶级)结构,以致于很多时候人们甚至也将其几乎等同于社会阶层(阶级)结构。一个社会能否稳定,正如一栋房屋是否牢固一样,结构至关重要。从社会结构的类型来看,“橄榄型”社会结构是一种最有利于社会稳定的均衡合理的现代社会结构。这种社会结构就是生活相对富裕的中间(中产)阶层比例大、极富上层阶层和贫困下层阶层比例都小的两头小中间大的社会结构,即以中间(中产)阶层为主体的“橄榄型”社会结构。[xxvii]这种社会结构在财富分配上即是表现为社会总财富的分配相对公平,大多数人过着殷实体面的中间阶层生活,极少数人过着超富裕的上层阶层生活,少数人过着相对差一些但却有保障的下层阶层生活,实质上是一种相对而言的共同比较富裕的社会阶层结构。一般而言,这种以制度化的中间(中产)阶层为主体的社会结构对社会稳定具有内在的结构性支撑力量:其一,中间阶层群体是加强社会稳定的政治力量。中间阶层群体是介于社会上层与下层之间的缓冲力量,当其成为社会主体力量时,不但社会的主体趋于维护现状的稳定,而且也使社会上层与下层的冲突变得数量较少、对抗程度弱化,并容易得到中间阶层的缓解。其二,中间阶层群体是加强社会稳定的思想力量。中间阶层是一种现行社会政治制度的受益阶层,在社会上代表相对温和的、更多地倾向于维持社会主流现状的意识形态,当其占据主体地位时,极端的和激进的思想和意识形态就很难有大的市场。其三,中间阶层群体是加强社会稳定的经济力量。中间阶层群体是相对富裕的群体,是社会消费的主体力量,当中间阶层群体占社会的大多数时,中间阶层群体的生活方式就保障了社会庞大而稳定的消费市场,推动着国家经济的持续发展。[xxviii]

贫富差距过大的最严重隐性危害,就在于它必然生成一个失衡和不合理的社会结构——金字塔形的社会结构。在这种金字塔形的社会结构中,极少数上层富人占据社会财富总量的份量(比例)过高,甚至形成极少数富人占有社会绝大多数财富的寡头化上层;生活比较富裕的中间(中产)阶层人数较少,占有社会财富总量的份量较低,而生活贫穷的下层阶层人数占社会总人口的大多数甚至绝大多数,而其占有社会财富总量的份量很低甚至只占极少一部分。金字塔形的社会结构,总体上是一个失衡的社会结构,而如果向两极分化的方向进一步恶化,则更是会加剧这种不均衡状态,导致社会结构日趋畸形化。如果一个国家长期处于金字塔形的社会结构之中,不但意味着该国不能实现现代化,而且也将使为数众多的下层阶层人们逐步产生对政府的离心力,并使为数极少的上层富人阶层与为数众多的下层贫穷阶层很容易形成对立,严重时甚至会引发社会乱与动荡。问题的严重性还在于,隐藏在贫富差距过大的背后,往往是贫富差距过大形成的原因和机制不合理、不公平,这对社会稳定和社会结构的危害都更为突出。首先,不合理、不公平的贫富分化原因与机制,会直接增加人们的不满情绪,且人们的不满情绪往往会更多地指向他们认为应负有维护社会公平正义、履行执政职能的党和政府一方,特别是对于非法致富、腐败致富,人们的不满情绪会更加突出。1978年以来,不容否认的是,一些人是利用非法甚至犯罪的手段致富的,这自然损害了社会的公平正义,也侵犯了其他公民追求财富的合法的平等权利,侵犯了其他公民通过追求财富实现社会地位升迁的权利。一旦这种不合理、不公平的致富方式滋生蔓延甚至泛滥,必然会损害正常的社会流动机制的运作,妨碍人们通过自己的努力去合法地致富,很多人甚至可能被排斥在合法的致富渠道之外,也会挫伤人们奋斗的积极性和创造性,影响社会的合法上升流动的机会和渠道的畅通,加剧社会的不平等,致使贫富差距越来越定型化、凝固化,致使金字塔型的不均衡的社会结构定型化、凝固化。这种情况,实际上正是一些拉美国家形成贫富两极分化的写照。在拉美这个“世界上收入分配最不公平的地区”,虽然经过从19世纪末以来经过100多年的工业化和现代化,经济发展取得了一些成绩,但其被人讽刺为“发展是遇难者多于航行者的航行”,财富集中于极少数上层阶层手中(如大地产阶层),中小企业的发展受到多重限制、中产阶层难以发展,社会政策过于照顾“强势集团的利益”,[xxix]以致于1970年前后拉美国家的贫富分化已经非常严重(有的国家收入基尼系数甚至高达0.66),生活在贫困线以下的人口占40%,经过30多年的发展,到2003年拉美国家的人均GDP达到3800美元(大约是1970年代初期的4倍),但财富仍然高度集中在极少数富人手中,生活在贫困线以下的更上升到44.4%,其中赤贫人口占总人口的20%。目前,拉美国家的凶杀案发案率高达每十万人25.1起,居世界之最;20世纪90年代以来,拉美国家进入了“一个社会冲突激化的时期”,仅1997—2005年,就有7位在任总统在群众抗议中被赶下台。[xxx]这就是所谓的“拉美化教训”之一。

我国1978年改革开放以来,社会的总财富在大量增加,广大人民的生活水平都得到了不同幅度的提高,下层贫穷阶层人数在减少,中间阶层在逐步扩大,但大量财富向极少数上层最富裕群体集聚的态势也比较明显,不均衡的金字塔型社会结构状况并未根本好转,而贫富差距反而继续扩大。总体来说,目前我国中间(中产)阶层人口过少,大约只占劳动人口的15%,下层的人口过多,财富快速向极少数富裕上层的人口集中,已经使我国社会阶层之间的矛盾与冲突逐步显现出来,其中尤以富裕上层与社会下层的矛盾与冲突更为突出。2006年,中国社会科学院课题组对全国东中西部城乡大规模抽样调查也发现,有67.9%的人认为我国各个社会群体之间存在不同程度的利益冲突,包括有23.0%的人认为有严重冲突或较大冲突;有38.6%的人认为我国社会群体利益矛盾绝对会激化或可能会激化,22.4%的人态度犹豫,认为说不清[xxxi]。这些调查结果证明我国社会的阶层或群体矛盾与冲突是客观存在的,并且已被多数人所感觉到了。研究还发现,无论是人们的主观阶层还是客观阶层,最高层与最低层的人员感受到的贫富矛盾都比中间阶层的人员要更为严重,而尤以主观分层的最高层与最低层人员感受最突出。其中,主观分层中高达64.8%的最高阶层和49.4%的最低层人员都认为贫富之间存在严重冲突或不小冲突,客观分层中39%的最高阶层和41.1%的最低层人员都认为贫富之间存在严重冲突或不小冲突,而最高与最低之间的居中阶层对贫富冲突的看法则缓和一些。[xxxii]这就从不同侧面警示我们,在变化莫测的社会环境中,贫富差距问题对阶层阶级矛盾和社会冲突的影响是复杂的,对社会政治稳定的威胁不但可能来自社会客观存在的下层贫穷阶层中的不满人员,而且更容易来自主观认同的社会下层人员,以及主观认同社会上层但又心存不满的人员,特别是是那些迅速致富的上层阶层中的不满人员和因各种原因从中间阶层下滑到下层阶层的不满人员。因此,建立易于被现行政治体制制度化的以中间阶层为主体的社会结构,对于维护政治稳定防止政治冲突具有重要的结构性支撑作用。

(四)贫富差距问题影响社会制度的公正和权威,削弱国家的凝聚力,严重时甚至会危害国家安全和统一

社会制度是一个社会赖以运行的规则体系。贫富差距过大和贫富差距过大形成的原因与机制不公平、不合理将使社会制度的公正性和权威性受到不同程度的损害,严重时甚至会破坏社会的根本制度,危及国家政权和国家统一。英国学者威廉·汤普逊一针见血地指出:“在社会组成上,必然会引起每一种其他弊害的严重缺点就是财富的极端不平等。只要允许这一严重缺点存在,就不能建立任何自由的制度和公正的法律;即使建立起来也不能维持下去。”[xxxiii]著名诺贝尔经济学奖获得者刘易斯深刻地指出:“收入分配的变化是发展进程中最具有政治意义的方面, 也是最容易诱发妒忌心理和社会动荡混乱的方面。”[xxxiv]对此,绝不可掉以轻心。

(1)贫富差距过大影响社会制度的公正性,削弱社会稳定的根基和支柱。公正,与正义是一个意思(在英语中同为justice)。就其定义而言,众说纷纭。但其基本意思是“公平正当”。“公平(却)始终只是现存经济关系在其保守方面或在其革命方面的观念化、神圣化的表现。” [xxxv]即使进入社会主义阶段,由于还不可能实现“各尽所能、按需分配”,事实上不公平现象还不可能完全消除,因此社会主义社会的公平正义也只能是历史的和相对的。在看到正义的相对性的同时,必须充分认识公正(正义)的普遍性和重要性。这就是说,虽然在共产主义社会实现之前,正义只是相对的,但是它仍然有其普遍性或共性。也许人们很难说清楚“完美的正义是什么样子”,但人们也知道什么是明显有违正义原则的[xxxvi]。一般认为,在现实社会中,正义是关于什么是公平正当的一种价值尺度,涉及权利平等、机会均等、规则公平、分配公平、社会救济等。违背以上原则,就会在社会中产生不公平感、非正义感。 正义不但具有普遍性,而且极端重要,是社会稳定运行的根基性和关键性力量。“正义是社会制度的首要价值,正像真理是思想体系的首要价值一样”。[xxxvii]著名的自由主义经济学家亚当·斯密也强调正义的极端重要性,认为“正义则是支撑整个(社会)大厦的顶梁柱。倘若这顶梁柱被折断,人类社会这一庞大的组织系统……顷刻间便会土崩瓦解”。[xxxviii]不但如此,正义是社会稳定的自主力量,“一个由一种公认的正义感调节的社会是内在地稳定的:如其他条件相同,促进稳定性的那些力量将(朝向某种极限地)日益增强。”[xxxix]如果一个社会的贫富差距过大,社会财富集中于极少数人手中,而处于社会下层的穷人阶层占有财富太少,必然会损害社会正义,引发人们的不满情绪,从而危害社会稳定。资产阶级学者阿瑟·奥肯在推崇市场经济的同时,也对“金钱购买权利和权力”表示担忧:“我为市场欢呼;但是我的欢呼不会多至两次。金钱尺度这个暴君限制了我的热情。一旦有机会,它会扫尽其他一切价值,并建立起一个自动售货机式的社会。” [xl]在社会主义制度下,公民权利平等是有宪法保障的,国家的一切权力属于人民,广大人民是在共同富裕道路上的致富速度有快慢的社会主义建设者,不存在先富者对贫困者权利侵犯的制度基础。但是,也必须客观地承认,现实生活中极少数极端富有者利用自己的财富和地位非法侵犯贫困者权利的现象时有发生,影响公共政策的制订也时有发生,损害公平正义。

(2)贫富差距过大有损社会制度的权威,特别是有损社会主义制度的优越性,严重时甚至会引发政治冲突与动荡。据国外的有关研究,考察18个国家税前收入不平等(基尼系数)与死于政治冲突的人数之间的相关性,发现相关系数为0.34;考察12个国家的税后收入不平等(基尼系数)和政治冲突的相关性,发现相关系数为0.36[xli]。这说明贫富差距与政治不稳定之间的相关系数本身并不是很高。但是,特别警惕的是,在许多发展中国家,由于“经济发展使经济上的不平等越发严重,与此同时,社会动员又在削弱这种不平等的合法性”,现代化的这两个方面合起来便很容易产生“政治动乱”。[xlii]这就是通常所谓现代化过程中的伴随经济发展反而生成政治动乱的“悖论”。应该看到,1978年以来,我国走社会主义市场经济体制的改革之路是英明正确的,有力地解放和发展了生产力,但也产生了财富的不平等分配问题。这一点即使是对市场经济推崇备至的资产阶级自由主义经济学家萨缪尔森等人也坦承:即使市场这只“看不见的手”“能够发挥作用并且效率极高,但也会带来收入分配的不公平问题。”如果没有政府的调控,“无管制竞争所带来的收入的随意性分布,就像在丛林中动物停靠暴力来捕获食物的后果一样”。 [xliii]资产阶级学者阿瑟·奥肯在推崇自由市场经济的同时也认识到,“当富人与穷人间的物质生活水平如此悬殊时”,金钱对平等的政治权利的 “侵犯就会成为犬儒主义、激进主义和异化思想的重要来源。”[xliv]在现代市场经济国家中,通过税收和支出政策等进行收入和财富再分配,对贫困阶层的救济与社会保障以缩小社会的贫富差距是政府的基本职责所在,也是保障政治公平和权利的内在要求。在我国,这更是体现社会主义本质的内在要求。邓小平同志指出:“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终实现共同富裕。”[xlv]“分配的问题大得很”,“少部分人获得那么多财富,大多数人没有,这样发展下去总有一天会出问题。分配不公,会导致两极分化,到一定时候问题就会出来。”[xlvi]“社会主义的最大优越性就是共同富裕,这是体现社会主义本质的一个东西。如果搞两极分化,情况就不同了,民族矛盾、区域间矛盾、阶级矛盾都会发展,相应地中央和地方的矛盾也会发展,就可能出乱子。”[xlvii]努力缩小贫富差距,既是巩固社会主义政权、体现社会主义优越性的内在要求,又是协调各方利益矛盾关系、维护国家持续稳定的客观需要。

(3)贫富差距过大会损害地区关系和民族关系,并损害中央与地方的关系,严重时甚至会威胁国家的根本制度,危及国家安全与统一。我国是各民族平等、各地区平等的统一的多民族的社会主义国家。这是为我国宪法所规定的根本政治制度之一。我国西部地区地域辽阔、资源丰富,是少数民族的聚居区,并且很多地区是与外国接壤地带。因此,我国的地区间矛盾,实际也很大程度上表现为汉族与少数民族之间的矛盾。同时,地区间矛盾、民族矛盾必然会反映到中央与地方的关系上,并影响国家的安全与统一。据统计,1980年,东部、中部、西部地区的人均GDP之比是1.8:1.18:1,2002年扩大为2.63:1.26:1。[xlviii]2002年后,地区差距扩大速度有所减缓,但差仍在继续扩大。地区间的贫富差距问题表面是经济资源分配问题,而根本上也是政治问题,差距过大容易引发地区矛盾和冲突,并有损国家统一。必须认识到,“如果一个国家内部地区差距过大,无论是富裕地区还是贫困地区都会产生不满情绪”。[xlix]一方面,对于贫困落后地区而言,他们可能认为过大的地区差距和本地区的落后是由于中央政府采取歧视性的经济政策造成的,特别是资源原材料输出的落后地区会认为中央政府以廉价方式剥夺了自己区域内的资源,而他们又不得不以高价格使用发达地区的工业制成品,经济上“吃亏”很大;贫困落后地区还会认为过大的地区差距的长期存在是中央政府失职的表现,他们往往认为本地区状况得不到改善的原因是中央政府对他们缺乏必要的同情和支持。另一方面,对于发达地区而言,他们可能不情愿长期承担对落后地区的援助任务,对中央政府要求其多交税的举措和采取财政转移支付等再分配政策可能有抵触情绪;他们还可能认为贫困落实地区经济效益低下、观念落后、投资效益差,因此中央支援贫困落后地区是浪费资源的不明智之举,向落后地区倾斜的政策对自己是不公正的。这样,每个地区都希望中央政策的改变有利于本地区的利益,而任何一项新政策的出台可能都会两方面不讨好。长此以往,无论富裕地区还是贫穷地区,都可能逐步产生分离倾向。这样的先例很多,例如前南斯拉夫的斯洛文尼亚、前苏联的波罗的海国家(如立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚)等,这些地区都是本国收入最高的,“他们都认为从母国分离出来是摆脱穷亲戚的一个好办法”,从而率先宣布独立。[l]据中国科学院国情分析小组对中国省地部级干部的抽样调查显示,分别有93.9%、89%的人认为地区差距过大,分别有83.9%、81.5%的人认为地区差距过大将导致社会不稳定,分别有16.1%、12.0%的人认为地区差距过大最坏时将导致国家分裂的灾难性后果。[li]

(4)贫富差距过大形成的原因和机制的不公平、不合理对社会制度的公正性和权威性的危害甚至更大更严重。我国的贫富差距问题不但有差距过大的问题,而且更有贫富分化的机制不公平、不合理的问题。据陈宗胜教授等研究发现,我国全国居民、城镇居民和农村居民的正常收入的基尼系数不但总体上都略高于国家统计局的估算值,而且由于大量存在的非法非正常收入的影响(如偷税漏税、官员腐败、走私贩私等),全国居民、农村居民、城镇居民收入的实际基尼系数,在1988-1999年期间因此而分别平均上升了17.82%、23.24%、31.86%。[lii]广大人民群众对于财富分化的不公平、不合理原因和机制的意见很大,其中特别是对于利用公权力谋取个人和小集团私利的权力腐败问题,对于官商勾结瓜分国有资产的问题、对于行业垄断形成的不合理高收入问题,对于一些不法商人非法致富暴富等问题,不满意见更为强烈,极大地社会制度的公正性和权威性,损害了党和政府特别是中央政府的形象和权威,损害了党群关系、干群关系,损害了人民群众对党和政府的向心力,也损害了人民群众的积极性与创造性,削弱了党和政府的执政能力,严重时还会危及政治制度的合法性。如果这些问题特别是腐败致富的问题长期得不到有效解决,人民群众的不满情绪就会大量滋生蔓延,国家的政治权威就会不断流失走弱,相应地阶层矛盾、地区矛盾、民族矛盾、中央与地方的矛盾就会不断发展,严重时最终将影响党的执政地位和国家的安全与统一。从危害特别严重的腐败问题来看,腐败多发的态势仍未得到有效遏制,并且呈在基层干部中蔓延和向少数高层干部渗透的双向发展特点。这造成了恶劣的政治影响和社会影响,又造成了巨大的经济损失,对社会主义政权的政治基础、群众基础和经济基础都构成严重的现实威胁。在各种腐败中尤其又以少数高级干部的腐败危害最烈,“在‘高位’上发生的腐败,其作用可以远远超出那种行为的直接后果”,而其对社会制度的基本正义和道德行为准则的侵蚀则更为严重。[liii]

三、小结

透过上述的理论与实证分析,可以发现贫富差距问题对社会稳定的影响是全面深刻而复杂的。这种影响不但因贫富差距过大而引起,而且也因贫富差距形成的原因和机制不公平、不合理引起。这种影响是全面复杂的,既有对社会心理的影响,又有对面上的社会秩序的影响;既有对内部的社会结构的影响,又有对深层的社会制度的影响。这些影响从不同侧面揭示了能否妥善解决贫富差距问题不但事关社会的持续稳定,而且更事关国家的长治久安。因此,必须从战略全局的高度,深刻认识贫富差距不只是一个普通的经济问题,而是一个突出的社会问题,进一步提高对解决贫富差距问题的重要性和紧迫性的认识,不但要着力调控贫富差距拉大的趋势,采取措施逐步缩小贫富差距,而且更高着力解决贫富差距形成机制和原因的不公平、不合理因素,建立健全一整套公平合理的致富扶贫机制,促进和保障人们创造财富的活力,并保障财富的公正合理分配,真正从法律上从制度上促进不断提高全社会低收入者的收入水平,逐步扩大中等收入者比重并对其加以制度化整合,有效调节过高收入,坚决取缔非法收入,以促进全国人民逐步实现共同富裕,维护社会的长期稳定和谐,确保国家的长治久安。[①]

[①]

[i]本研究受全国优秀博士学位论文作者专项资金项目资助(项目批准号:FANEDD,200467),谨致谢忱。

[ii]胡联合,清华大学公共管理学院、清华大学——中国科学院国情研究中心博士,特约研究员(北京 100084),曾在《中国社会科学》(内刊)、《政治学研究》、《国际政治研究》、《管理世界》、《社会科学》、《社会科学战线》和《人民日报》、《光明日报》等报刊和人民出版社等出版著述一百多万字。胡鞍钢,清华大学公共管理学院、清华大学——中国科学院研究中心博士,特聘教授,国家“十一五”规划专家委员会专家(北京 100084);在《中国社会科学》、《政治学研究》、《经济研究》、《管理世界》等核心期刊上发表文章上百篇,出版著作48部(其中英语著作6部)。

[iii]汝信等主编社会蓝皮书:《2007年 :中国社会形势分析与预测》,社会科学文献出版社,2006年版,第24页。

[iv]参见胡联合、胡鞍钢、王磊:《影响社会稳定的社会矛盾变化态势的实证分析》,《中国社会科学文摘》2006年第6期或《新华文摘》2006年第17期。

[v]《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1975年,第81页。

[vi]《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1975年,第82-83页。

[vii](古希腊)亚里士多德《政治学》,商务印书馆,1996年,第234页。

[viii]参见2001-2006年度的《中国社会形势分析与预测》社会蓝皮书,社会科学文献出版社,2000年—2005年。其中2000年、2005年数据分别参见2001年、2006年社会蓝皮书的第37-57页、第41—69页。

[ix]汝信等主编社会蓝皮书《2002年:中国社会形势分析与预测》,社会科学文献出版社,2002年,第151页。

[x]汝信等主编社会蓝皮书《2006年:中国社会形势分析与预测》,社会科学文献出版社,2005年,第76页。

[xi]李强:《社会分层与贫富差别》,厦门,鹭江出版社,2000年,第197页;江流等主编:社会蓝皮书《1994—1995年中国:社会形势分析与预测》,社会科学文献出版社,1995年,第110-111页。

[xii]李春玲:《断裂与碎片:当代中国社会阶层分化实证分析》,社会科学文献出版社,2005年,第340页。

[xiii]李强:《社会分层与贫富差别》,厦门,鹭江出版社,2000年,第196页。这里的富人主要是指相对很富有的人。

[xiv]参见《中国人类发展报告2005:追求公平的人类发展》,中国对外翻译出版公司,2005年,第14-15页;这里对中国的调查范围仅限于北京。

[xv]汝信等主编社会蓝皮书:《2007年:中国社会形势分析与预测》,社会科学文献出版社,2006年,第25-26页。

[xvi]参见(法)埃米尔·迪尔凯姆《自杀论》,商务印书馆,2001年,第269-271页。

[xvii]汝信等主编社会蓝皮书:《2006年:中国社会形势分析与预测》,社会科学文献出版社,2005年,第25-26页。

[xviii]《马克思恩格斯全集》第2卷,第416页。

[xix]《马克思恩格斯全集》第1卷,第623页。

[xx]《马克思恩格斯全集》第3卷,第379页。

[xxi]《马克思恩格斯全集》第2卷,第400页;《马克思恩格斯全集》第5卷,第367-368页。

[xxii]《马克思恩格斯选集》第1卷,第368页。

[xxiii]转引自《中国社会问题报告》,石油工业出版社,2002年,第84页。

[xxiv](美)路易斯·谢利:《犯罪与现代化》,中信出版社,第64页。

[xxv](美)路易斯·谢利:《犯罪与现代化》,中信出版社,第64页。

[xxvi]据中国法律年鉴,1981年是能得到的最早关于犯罪类型统计数据的年份,1986年是能得到的最早关于治安案件统计数据的年份;因此为了比较分析的方便,本文将讨论的起始年份一般定为1981年,而治安案件等相关数据分析的起始年份则定为1986年。

[xxvii]参见陆学艺主编:《当代中国社会阶层研究报告》,社会科学文献出版社,2002年,第61-75页;胡联合、胡鞍钢:《科学的社会政治稳定观》,《政治学研究》,2004年第4期。

[xxviii]参见胡联合、胡鞍钢:《科学的社会政治稳定观》,《政治学研究》2004年第4期。

[xxix]参见苏振兴主编:《拉美国家现代化进程研究》,社会科学文献出版社,2006年,第471—473页、642页、649页。

[xxx]参见苏振兴,同上书,第469—470页。

[xxxi]汝信等主编社会蓝皮书:《2007年:中国社会形势分析与预测》,社会科学文献出版社,2006年,第22-33页。

[xxxii]李培林等:《社会冲突与阶级意识:当代中国社会矛盾问题研究》,社会科学文献出版社,2005年,第171页。

[xxxiii](英)威廉·汤普逊:《最能促进人类幸福的财富分配原理的研究》,商务印书馆,1997年,第182页。

[xxxiv](美)阿瑟·刘易斯:《发展计划》,北京经济学院出版社,1989年,第186页。

[xxxv]《马克思恩格斯全集》第18卷,第310页。

[xxxvi]参见(美)富勒:《法律的道德性》,商务印书馆,2005年,第15页。

[xxxvii](美)约翰·(美)罗尔斯:《正义论》,中国社会科学出版社,2001年,第3页。

[xxxviii](英)亚当·斯密:《道德情操论》,中国社会科学出版社,2003年,第93页。

[xxxix](美)罗尔斯:《正义论》,中国社会科学出版社,2001年,第500页。

[xl](美)阿瑟·奥肯:《平等与效率--重大的抉择》,华夏出版社,2003年,第28页。

[xli](美)塞缪尔·P·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,生活·读书·新知三联书店,1988年,第52页。

[xlii]参见(美)塞缪尔·P·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,生活·读书·新知三联书店,1988年,第54页。

[xliii](美)保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯:《经济学》第十七版,人民邮电出版社,2004年,第263页。

[xliv](美)阿瑟·奥肯:《平等与效率--重大的抉择》,华夏出版社,2003年,第28页。

[xlv]《邓小平文选》,人民出版社,1993年,第373页。

[xlvi]《邓小平年谱(1975—1997)》(下册),中央文献出版社,2004年,第1364页。

[xlvii]《邓小平文选》,人民出版社,1993年,第364页。

[xlviii]胡联合、胡鞍钢:《我国地区间收入差距的两极化趋势》,《社会观察》,2005年6期。

[xlix]胡鞍钢、王绍光、康晓光:《中国地区差距报告》,沈阳,辽宁人民出版社,1995年,第259页。

[l]参见胡鞍钢、王绍光、康晓光:《中国地区差距报告》,沈阳,辽宁人民出版社,1995年,第259—261页;王绍光、胡鞍钢:《中国:不平衡发展的政治经济学》,中国计划出版社,1999年,第226-227页。

[li]胡鞍钢、王绍光、康晓光:《中国地区差距报告》,沈阳,辽宁人民出版社,1995年,第461—472页。

[lii]陈宗胜、周云波:《再论改革与发展中的收入分配-中国发生了两极分化了吗》,经济科学出版社,2002年,第379-380、399、413、419-422、437-438页。

[liii]参见(印度)阿马蒂亚·森:《以自由看待发展》,中国人民大学出版社,2002年,第273-274页。

爱华网

爱华网