元代的易图并没有什么独特的发展,只是在宋人的基础上变换花样而已。就其内涵方面来说,因为衍图之本有问题,所以衍出之图不但问题依旧,而且还存在新的问题。吴澄的“河图”与“洛书”就是一例。

上图是吴澄变换朱熹黑白点《河图》、《洛书》所出的“马背旋毛河图”与“神龟甲坼洛书”。

吴澄的“马背旋毛河图”与“神龟甲坼洛书”传至明代即更名为“古河图”与“古洛书”。清初高雪君《易经来注图解》所采之《古河图》与《古洛书》原载章潢《图书编》卷一。

章潢曰:“龙马出于河,马身旋文具五十五数,一六下,二七上,三八左,四九右,五十中。圣人则马身旋文画为河图,然各点皆圈而旋转者,亦取其象之圆而圈之,故名为图也。如分开生成之数以补四隅,则其象方而非图之义矣。此图与世所传之图异,故名古河图云。”由此可知,是章潢将此图命曰“古河图’’,又渭朱熹黑白点数'’河图’’是圣人则此旋毛图而画。如此所谓“圣人则之”,就不是直接则龙马之图而画卦,而是先则马图画成黑白点数“河图”,然后再则黑白点数图去画卦。其说“古洛书”曰:“灵龟出于洛,龟身甲坼具四十五数,戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,而五居中。圣人则龟身之坼文画为洛书,然各点皆直如字画者,亦取其象而画之,故名为书也。其点数亦圈而圆,则非书之义矣。此书与世所传之书异,故名为古洛书。’’由此可知,是章潢将此图命曰“古洛书”。又谓朱熹黑白点数“洛书”是圣人则此龟坼图而画。如此所谓“圣人则之”,就不是直接则神龟之图而列卦,而是先则龟图画成黑白点数“洛书”,然后再则黑白点数图去列卦。此种荒唐之说皆因有“旋毛河图”与黑白点“河图”、“龟坼洛书”与黑白点“洛书”同时存在而发,章氏试图于二者之间弄出一个“圆满”之说。

其实,所谓“古”者并不古,而是元吴澄为解决黑白点“河图”与“洛书”载体问题而臆造出来之图。《易纂言外翼》曰:“'河图者,羲皇画卦之前,有龙马出,而马背之旋毛有此数也……以背毛之旋文如图星者之圆圈,故名曰图”、“洛书者,大禹治水之时,有神龟出,而龟甲之坼文有此数也……以背甲之坼文如书字者之横画,故名之曰书。”《易纂言》注“河出图,洛出书,圣人则之”曰:“河图者,羲皇时河出龙马,背之旋毛后一六,前二七,左三八,右四九,中五十。以象旋毛如星点而谓之图。羲皇则其阴阳奇偶之数以画卦生蓍。洛书者,禹治水时洛出神龟,背之坼文前九后一,左三右七,中五,前之右二,前之左四,后之右六,后之左八。以其坼文如字画而谓之书。”对宋代以来所传“河图”、“洛书”为什么“皆作圆圈”之事,吴澄则巧言辩解曰:“三代以后,图书隐晦千有余年,幸而方技家藏之,得不泯绝,至宋复出,亦天之不爱道也。然方技家之所取用,不过以其数之多寡而巳,故传写洛书与河图通作圆圈,取其省易也。”此则近于瞽者说象,一味臆说。

《易数钩隐图》卷下“河图第四十九”,是以黑白点九数之图为“河出龙图”,其“洛书”有“洛书五行生数第五十三”与“洛书五行成数第五十四”二幅图。又曰“或问曰:洛书云一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土,则与龙图五行之数之位不偶者,何也?答曰:此谓陈其生数也,且虽则陈其生数,乃是已交之数也,下篇分土王四季,则备其成数矣。且夫洛书九畴惟出于五行之数,故先陈其已交之生数,然后以土数足之,乃可见其成数也。”由此分析,这里所谓之“河出龙图”并非《易纂言外翼》所列十簇旋毛“河图”,而其所谓之“洛书曰”之“洛书”却是指《洪范》而言,并明确指出“洛书九畴”是“先陈其已交之生数’’,其后以土数五“足”之,方有成数图。显然,即不同于朱熹十数“河图”,又不同于其九数“洛书”。至谓“与龙图五行之数之位不偶”之“龙图’’,则又是指有五行数之位图而言。自其“河图天地数第五十”与“河图四象第五十一”二图看,其所谓之河图(或龙图)是无十数之图,而其位则可六居下、七居上、八居左、九居右,又与朱熹“河图”六、七、八、九之位同。由此可见,但谓刘牧臆见而“易置图书”,却是蔡元定之偏见。而吴澄本《易学启蒙》十图九书之说,又独出心裁要解决黑白点图书载体之问题:一片之图、一卷之书,如何能从黄河、洛水里浮出?于是因郑礁《通志序》“河出图有自然之象,洛出书有自然之理”之说,而杜撰出“龙马旋毛河图”与“神龟坼甲洛书”。明初朱升《周易旁注前图》录之,至杨时乔《周易全书》亦录之,并曰“窃意据《通志》,则此图自古而有’’,又衍出十多幅“旋毛”与“甲坼”小图。至章潢则命之曰“古河图’’、“古洛书’’,高雪君《易经来注图解》卷末“周易采图’则采其图与说。

清胡煦《周易函书约存》亦列此“古河图”与“古洛书”,图右注:“旋毛龟坼志古也”、“此郑氏通志所定”。胡氏谓二图为郑樵所定,是源于明末方孔炤《周易时论合编.图象几表》:“潜老夫曰:图、书一理,皆《易》道也……马毛、甲坼,郑渔仲载之,蔡元定言之。”

为此,笔者曾反复遍查《通志》,结果并不见“通志载之”,而是发现郑氏以“河出图”、“洛出书”为祥瑞,并斥以“洛书”明《洪范》五行之说,为“欺天之学’’。如此,郑氏怎会以“洛书”为龟甲坼文?郑氏于书中多引汉代纬书《河图》之文,足见其十分明白汉代所言之“河图”是什么货色。吴澄望风扑影之说,似乎要从《通志.昆虫草木略》中去找“根据”:郑樵释《尔雅》“五曰文龟”曰:“文龟,甲有文彩者”;释马名“騴駺馰”曰:“音晏郎的,又曰回毛……回毛,旋毛也。”郑礁曰:“隋家藏书富于古今,然图谱无所系,自此以来,荡然无纪。”如此,其书岂能载有“古河图”与“古洛书”?

吴澄的“马背旋毛河图”与“神龟甲坼洛书”是朱熹列于《易学启蒙》之《河图》与《洛书》的衍图。朱熹之二图则是易置了北宋李觏《删定易图论序》中的二图。李觏二图则是“删定”刘牧《易数钩隐图》而来(合刘牧二幅“洛书”图为一)。刘牧以黑白点臆造“河出图”与“洛出书”,朱熹宗之而不过互易二图之名而已。至元吴澄则进一步充“妄人中之妄人”,把黑白点数改造成“旋毛”与“甲坼”的图画。这似乎可称得上“真正”的图,然而因其初既是刘牧妄造,则无论如何“改造”,终究还是“伪易图”。

——胡一桂的《文王十二月卦气图》

胡一桂(1247一?),字庭芳,元徽州婺源(今属江西)人。幼承父教,颖悟好学,尤精于《易》,得朱熹学派之正,学者称双湖先生。《元史》入儒林传。易学著作今存《周易本义附录纂疏》十五卷、《易学启蒙翼传》四卷。

上图即《易学启蒙翼传》所列《文王十二月卦气图》。此图本孟喜十二月卦说而来,只是其图采用朱熹以黑白块替代卦爻原本符号的方法而作,所以视其阴阳消变化颇为直观。明人韩邦奇准之衍出“维天之命”、“圣人之心”二图;来知德准之衍出“梁山来知德圆图”等许多图。胡-桂以十二辟卦说卦气,其父则以《先天图》六十四卦圆图说卦气.其图其说自然与父说不同。

韩邦奇《易学启蒙意见》之图

来知德《易经集注》之图

朱熹以黑白块替代卦爻原本符号的方法作大小二横图,是受到杨时的启发。《朱子语类》卷六十五有这样的记载:“龟山过黄亭詹季鲁家,季鲁问《易》。龟山取一张纸画箇圈子,用墨涂其半。云这便是《易》。此说极好,《易》只是一阴一阳,做出许多般样。”杨时是二程的弟子,而二程又曾师事周敦颐。周敦颐《太极图》的第二层图式就以黑白弧形块表示阴阳。阳白阴黑,似受到白昼与黑夜的启发。然而,用黑白块替代卦爻原本符号“—”、“——”作易卦图,则是自朱熹始。朱熹主“理一分殊”之理学思想,他所谓的“仪”、“象”、“卦”全是阴阳的“加一倍法”。胡一桂此图以黑白块替代卦爻原本符号而为之,阳生于子,阴生于午,《复》卦一阳生,至《临》卦二阳,至《泰》卦三阳,至《大壮》四阳,至《夬》五阳,至《乾》六阳,至《姤》一阴生,至《遯》二阴,至《否》三阴,至《观》四阴,至《剥》五阴,至《坤》六阴,周而复始,阴阳消息,与我国地处北温带年年四季二十四节气循环往返相符。这便是“卦气”图。

有了胡氏此图的启发,后人以之衍出诸多“黑白块”易图,这就不足为奇了。《梁山来知德圆图》并非自所谓“古太极图”中间挖空而出,把韩邦奇之图的内圈缩小即得之。

宋后多有新奇易图出现,然而易图的演变必有其源流。胡一桂此图就是韩邦奇、来知德、胡煦、黄元炳等人所衍易图之源,而究其本则皆因朱熹以黑白块替代卦爻元本符号作易卦图而来。林至的《太极三变图》、俞琰的《先天图》等皆以黑白块为之,其本皆出于朱熹黑白块大小二横图。以十二辟卦衍出空心无“鱼眼”之图,以黑白块八卦圆图衍出有“鱼眼”之“古太极图”、“龙马真象图”等。

——雷思齐的《河图》

雷思齐(1231一1302),字齐贤,抚州临川(今属江西)人。宋亡弃儒服为道上,居乌石观,遍览云笈,深究玄学。晚年应道教三十六代天师礼请为玄学讲师,布道于广信山中,学者尊称为空山先生。易学著作今存《易图通变》五卷、《易筮通变》三卷。

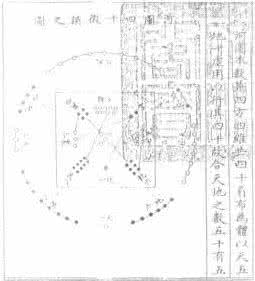

《易图通变》作于元大德庚子(1300年)。卷首列《河图四十徵误之图》(见下图),还有《参天两地倚数之图》、《参伍以变错综数图》和《参两错综会变总图》等图。雷氏主“河图”为四十数说,曰:“河图本数兼四方四维共四十,圆布为体,以天五地十虚用,以行其四十,故合天地之数五十有五。”谓此四十数《河图》出于伏羲之前,为圣入则之画卦之具。雷氏以数配卦,用九宫数虚中之八宫数配《说卦》八卦方位:天一配坎、地八配艮、天三配震、地四配巽、天九配离、地二配坤、天七配兑、地六配乾。

雷思齐的《河图》

其“河图辨徵”谓亲见陈抟《龙图》一书,内有形九宫的“本图”和五十五数的“形洛书”二图,至刘牧宗之衍出五十五图,而李觏“元不识此之三本之则一,妄析以为三”。曰:“至其甚者,以五十五数之图乃妄谓之河图,而以图南所传之河图反谓之洛书。颠倒迷谬,靡所底止。”斥刘牧、李觏以《洪范》九畴五行之数为“洛书”,“盖其之妄也”,斥朱熹、蔡元定“以书为图,以图为书者,又妄人中之妄人也”。雷氏主“洛书”不可画作点数图,曰:“余特谓图则有数可通,而书则有畴类可数,而不可布之以为图也。”

实际上,雷氏的四十数黑白点配八卦之图,是归纳刘歆‘‘河图”即为八卦说和刘牧黑白点九数《河图》及朱熹虚中为“太极”说,重新演绎所出之图,是“河图”发展史上一幅花样翻新的图而已。以所谓“河之出图羲前,既得以则而画卦,因及于洛之出书禹后,复得以则而叙畴尔”的“比类而互言之”之说,释《系辞》“河出图,洛出书,圣人则之”之义,在当时看来似乎近正,然而今天以《易传》并非全为孔子作的共识来分祈,无论如何解释都是没有意义的。此已足见封建社会里文人受“圣入”言语羁绊的无可奈何心态。雷氏既不认为《系辞》此说是“圣人以神道设教”,而又不主刘牧的九数《河图》说和朱熹的十数《河图》说,如果仍要图释《系辞》“河出图,洛出书,圣入则之”,也只有归纳诸说,从而演绎出新图和新说的一条路可走。

《易图通变》的“河图辨徵”为易图学史提出了一个重要的问题:《龙图》--书是否为陈抟所著?

据雷氏说,“考图南之为龙图,虽自谓得于孔子三陈九卦之旨而作,然其序曰‘龙图者,天散而示之,羲合而用之,孔默而形之’,且明称‘始图之未合,惟五十五数’,则是谓《大传》天数二十五、地数三十合而言之。”由此可见,雷氏所见《龙图》一书有序和正文。而“三陈九卦”云者为正文中文字,“天散而示之”云者为序中文字。此即与今见于张理《易象图说》中的《龙图序》中有“于夫子三陈九卦义探其旨,所以知之也”之文不合。《道藏曋芤淄肌酚小冻率先戮咆酝肌分迹妓?“希夷曰:龙图,天散而示之,伏羲合而用之,仲尼默而形之。三陈九卦探其旨,所以知之也。故履德之基明用十,谦德之柄明用十五(亦明五用在干谦),复德之本明用二十四也。故三卦属上经,明乾之用统于坤,六卦属下经,明坤之用兼于乾也。斯则天三三地二二之义耳。”比较之后可知,《周易图》所引似为当时《龙图》一书本文,而雷氏所见又有所不同,至于张理则仅一序言而已。虽三人所见者皆有“三陈九卦”与“天散而示之”之文,却分属三种不同的书中。个中的问题的确需要辨析。

雷思齐之前的冯椅于《厚斋易学曄热逯觥分屑?“《中兴书目》‘易龙图一卷’,本朝处士陈抟撰。”冯椅之前,朱熹尝曰:“龙图是假书,无所用。”(《朱子语类》卷六十七)朱熹之友吕祖谦取当时内府及士大夫所藏诸家文集凡八百家,编《皇朝文鉴》(明代改称《宋文鉴》)内收《易龙图序》(即张理所引之文),而朱、吕之前,郑樵于《通志曇瘴穆浴肪嘁淄疾考恰傲家痪怼?无作者之名,于《通志曂计茁浴贰凹怯小敝屑恰傲肌薄ⅰ俺孪R囊淄肌?其“龙图”之记仍无作者之名。可知,既然“记有”,则郑樵当时见有此《龙图》一卷之书和一幅“龙图”,如果真为陈抟之书之图,郑樵不会故意隐去其姓名。

《周易图》所引陈抟“用五”、“用十”、“用二十四”之说,旨在阐述“三陈九卦”之德,而不是说圣人则“龙图”画卦。至雷思齐所见,则正文内有“形九宫”和“形洛书”二图,其“龙图”为九数之图,至张理则唯有“天散而示之”的如贯珠的五十五数之说,其“龙图”又非九数。既然《龙图》为假书,则雷思齐所见当为依刘牧说而出,而张理所见当为依朱熹说而出。清初胡渭《易图明辨》对此辨之甚明,引元代刘因说:“龙图之说未必出于刘牧之前,吕伯恭从而误信之,犹张敬夫为戴师愈所欺也。希夷未闻有书,今观其序之荒谬,则有不可胜言者。未合之数以为探三陈九卦之旨而得之,夫三陈九卦于河图之义有何干涉?此拟不论,殊为可笑。”又曰:“若龙图本合,则圣入不得其象,故天必先散而示之。夫以圣人之智,天即合而示之,圣人岂不能见其所分?且使天合而圣入果不能见其所分,当其散也圣人又岂能合而用之邪?”又引黄宗羲说:“《龙图序》见于《宋文鉴》,以十为河图。朱子辨刘牧九为河图之非,不取此为证者,以其为假书也。序之为说,固不能无疑,谓河出未合之图,伏羲合而用之,是伏羲画卦又画图矣。”

我们从所谓“龙图”之书或序的前后演变过程中看到,是《易数钩隐图》卷下突出“龙图其位有九”之一语而后伪成“龙图”之书与图(当时却不属之陈抟,故郑樵“记有”不属作者),至朱熹“龙图为假书”之一语而后伪成“易龙图序”(吕祖谦为当时士大夫所欺,误以十数河图出于古而录之)。至雷思齐则不辨其伪而用以驳陈抟、刘牧、李觏之非;至张理则亦不辨其伪而用以推说朱熹《河图》、《洛书》之是。此亦一是非,彼亦一是非,说到底,所有的黑白点河洛图皆非真正易图。而我们于易图学史中用大段文字叙述这些并非真正易图之图,也正是因为这些图大量地充斥于历代的易学著作之中,不得不言之而已。雷思齐斥刘牧为“妄人”,斥朱熹、蔡元定为“妄人中之妄人”,实际上是从根本上否定了自宋初至宋末的“河洛说”。自立一说的目的则在于证明,如果要用黑白点数来说“河出图,洛出书,圣人则之”,则不仅仅有刘牧、朱熹的两种答案,第三种答案也是存在的。特别是他“‘洛书”不可画为点数之图的主张,更是鲜明。如果我们注重其有关“河图”辩证的大量文字,则不失为攻伐有宋一代“河洛说”的好文章。一个道教人士难得有此作为。

——俞琰的《先天图》

俞琰(1253一1314),字玉吾,吴郡(今江苏苏州)人。自号林屋山人、古吴石涧道入,学者称石涧先生。宋亡入元,隐居著书。易学著作今存《周易集说》四十卷、《读易举要》四卷《周易参同契发裤》九卷、《释疑》一卷、《易外别传》一卷。

《正统道藏》太玄部“若”字号收《易外别传》一卷。是书撰于至元甲申(1284年),自序:“易外别传者,《先天图》环中之秘,汉魏伯阳《参同契》之学也。”俞琰此种观点则本朱熹“康节自是易外别传”、“其书与易自不相干”、“《先天图》直是精微,不起于康节,希夷以前元有,只是秘而不传,次第是方士辈所相传授底,《参同契》中亦有些意思相似”之说而来。

朱熹本邵雍《观物外篇》而作《易学启蒙》,则不知如何又为此说?

俞琰序《大易会要》(即《周易集说》)曰:“琰幼承父师,面命首读朱子《本义》,次读《程传》。”则知其学宗于朱熹。

俞琰曰:“图之妙在乎终坤始复,循环无穷。其至妙则又在乎坤复之交一动一静之间。愚尝学此矣,遍阅云笈,晓其一二。忽遇稳者授以读《易》之法,乃尽得‘环中’之秘。反复求之吾身,则康节邵子所谓太极、所谓天根月窟、所谓三十六宫靡不备焉,是谓身中之易。”观俞氏此说则见其《易外别传》之所以作。

《易外别传》首列一○“太极“之图,曰:“朱紫阳曰,太极,虚中之象也。”次列《先天图》(见下图)。

这是一幅本朱熹之说将《先天图》内六十四卦方图“拿出放外”,并用黑白块替代卦爻原本符号所作的六十四卦圆图,其中间“虚处”标以“太极”,《乾》、《姤》之上标以“月窟”二字,《坤》、《复》之下标以“天根”二字。图说:“《参同契》云:‘终坤始复,如循连环。’康节诗云:‘自从会得坏中意,闲气胸中一点无。乾遇巽时观月窟,地逢雷处看天根。天根月窟闲往来,三十六宫部是春。’”按,《参同契》是以孟喜十二月卦说炼丹火候,“周旋十二节”起“朔旦为复”,历“临炉施条”、“仰以成泰”、“渐历大壮”、“夬阴以退”、“乾健胜明”、“姤始纪序”、“遁世去位”、“否寒不通”、“观其权量”、“剥烂肢体”以至“归乎坤元”,而后总之云“终坤始复,如循连环”。俞谈则将此说套用到《先图图》象天的六十四卦圆图之上,并曰:“三十六宫都是春,谓和气周流乎一身也。”其实这已不是邵雍诗的本意。又曰:“《先天图》者,环中也。愚谓人之--身,即先天图也,心居人身之中,犹太极在先天图之中。”邵雍所谓之“环中”,是本庄子《齐物论》“彼是莫得其偶,谓之道枢,枢始得其环中”之说而来,“环中”是指道之枢纽而言,并非以《先天图》之中心为“环中”。邵雍以圆图象天,方图形地,以“天地相函”的方圆六十四卦七百六十八爻全体象“太极”,根本没有什么“图中虚处”。有之,是自朱熹改造《先天图》将方图“拿出放外”而始。所以,俞琰此说不合于邵雍的“先天之学”,而是出于朱熹的“先天之学”。俞琰此图与林至《易裨传》“太极六变”之图虽然外形相同,但是于内涵方面却截然相反。林至是以一○“太极”的内部六变而出图,图中并没有“虚处”,自然不会以“图中虚处”为“太极”。

俞琰此图对后世有很大的影响,明清之际有人把所谓的“古太极图”植入“图中虚处”,以替代其中“太极”二字,则又衍成一幅新的“先天图”。(清代李调元所编《函海》中集张行成《翼元》一书,其中于“先天图浑天象也”之说后即插入这样的图。)

俞琰还列有《先天六十四卦直图》,是本朱熹《卦变图》整理而出之图。此外还有《地承天气图》、《月受日光图》、《先天卦乾上坤下图》、《后天卦离南坎北图》、《乾坤坎离图》、《天地日月图》、《八七九六图》、《木火金水图》、《乾坤交变十二卦循环升降图》、《坎离交变十二卦循环升降图》、《屯蒙二卦反对一升一降图》、《既济未济反对一升一降图》和《周易参同契金丹鼎器药物火候万殊一本之图》(依彭晓《明镜图》增衍之图)。其中《乾坤坎离图》为以四卦示天、地、日、月之图,对后世亦有一定的影响。(后世有以“古太极图”外标此四卦之图,如仅见韩国国旗上的图案一样。)

俞琰虽然推崇朱熹易学,但他却是一位黑白点数河洛图的反对者。其《周易集说》注《系辞》“河出图,洛出书,圣人则之”,有“非图书有天生之数,而圣人就取之也”、“夫五十五数,《易》数也”、“四十五数者,……在《易》则圣人无一语及之,盖非《易》数也”之说。其《读易举要》“河图洛书之附会”一节,又有“非图书有天生之数,而伏羲就取之”、“若谓伏羲画卦本于河图,则夫子但曰‘河出图,圣入则之’可矣,乃兼洛书而并则之,何哉”、“河图自《易》言之,吾又于《顾命》见之矣,不过曰‘天球河图在东序’,又于《论语》见之矣,不过曰‘河不出图,吾已矣夫’,又于《礼运》见之矣,不过曰‘河出马图’,未尝有所谓五十五数,亦未尝有所谓四十五数”等说。俞琰斥先后出黑白点河洛图书者是“以谬攻谬”,皆是“以妄习妄”,此可谓至论。虽朱子亦不能逃此谬妄。

俞谈曾有《易图纂要》、《易图合壁连珠》、《六十四卦图》等易图学专著,可惜今皆不传。有些易图散见于《读易举要》中,有《刚来柔来上下图》、《八卦主爻图》、《十二卦主爻图》、《阳无十阴无一图》、《九宫纵横斜十五图》、《九宫纵横斜十八图》、《乾坤首上篇屯蒙以三男继乾父坤母图》、《上下篇终皆以坎离继二长二少图》。其中的《刚来柔来上下图》是以反对言卦变所出之图。以反对言卦变者,先见于朱震《汉上易传》,而俞琰于其易学著作中言之尤详。

俞琰《易外别传》所出易图,发挥朱熹之说,将邵雍的《先天图》及“先天之学”同《周易参同契》的丹道之学挂钩连结起来,并且是从外丹转向了内丹养生的修练。这种转向同南宋时期道教内丹养生学的发展有一定的关系。从邵雍、朱熹到俞琰,所谓“先天之学”及《先天图》的发展演变竟是这样的一个过程,本属“洵粹然儒者之言”以天道而及于人事的邵子之学,到了宋末元初之际竟演变成“石涧道人”的内丹“养生之且务”。从中可见异族统治下的儒生,由“经世治用”向“修身养性”转化之一斑。

——王申子释《周子太极图》之图

王申子,字巽卿,邛州(今四川邛莱)人。隐居慈利州天门山,垂三十年成《春秋类传》和《大易缉说》二书。元仁宗皇庆二年(1313),行省拟王申子充武昌路南阳书院山长,王申守志不出,反复沉潜二书,愈见明白。今见《四库全书》本《大易缉说》十卷,卷首有王履作于大德辛丑(130l)序和程文海作于大德七年(1303)序,书后有进士李琳作于延佑三年(1316)之跋和承直郎田泽所作《续刊大易缉说始末》。

《大易缉说》卷一列《河图》、《先天》、《易有太极》、《是生两仪》、《两仪生四象》、《四象生八卦》、《希夷先天卦图》、《演极》、《演极后图》、《洛书》、《后天》、《后天卦位》、《倍乘重卦之图》、《往来顺来逆图》、《衍数》、《倚数》、《反对》、《揲蓍》和《取策》十九图。卷二列《周濂溪太极图》及其衍图三幅。

王申子所出易图的特点,虽然图本朱熹易图衍出,但是图说却与朱熹多有不同。特别是对周敦颐《太极图易说》的疏解,较之朱熹更近于周敦颐本意。

王申子把十数《河图》“分作三宫看”,以中宫天五、地十为“太极”,又合下之一、六与上之二、七,以奇数一-、五、七为天(乾),偶数二、十、六为地(坤),谓此“是生两仪”,又“独取五以生四象”,以中宫之五配一、二、三、四,得六为老阴、七为少阳、八为少阴、九为老阳,谓此为“两仪生四象”。又列《河图》十全数,以一、三、五为乾,二、十、六为坤,三、十、五为离,十、五、四为坎,五、七、八为兑,五、六、八为震,十、九、六为艮,十、九、七为巽,谓此为“四象生八卦”。“分河图为三宫,而三画之象明,错综其奇偶,而八卦之位定”,这就是王氏所谓的“伏羲仰观俯察远求近取,得其法象文理于心,及见河图与心默契,于是则其象以画八卦”的过程。至于九数《洛书》之用,王氏则曰:“先天卦止见易之体,而用有未周,禹治水时,神龟负文复出于洛,其数有九,九则奇也。其象纵横皆十,十则偶也。文王于是取之,以错综河图重位八卦,然后阴阳奇偶亭当不偏,而易之体用始备,是为后天易,故曰“河出图,洛出书,圣入则之”。“此图中圆者河图,外方者洛书也。盖文王取洛书之奇数偶象,错综河图之偶数命象,以重位八卦”。这即是王氏所谓的文王则《河图》、《洛书》全体用的河洛观。王申子以朱熹《伏羲六十四卦次序》大横图衍出《倍乘重卦之图》,谓此为《易》之用“后天横图”。将朱熹所列《伏羲八卦方位》图中加一“九”字,称之为《希夷先天卦图》,又本《先天图》六十四卦圆图出《演极》、《演极后图》。王氏主伏羲画八卦、文王重卦说,故不以六十四卦圆图为“先天图”或冠以“伏羲”图名。

王氏所列《周濂溪太极图》,虽然引用了经朱熹改造过的《周子太极图》,但其对《太极图易说》的分段疏解,却较之朱熹高出一筹。如解“无极而太极”曰:“无极者,厥初未有太极、两仪之先,己具个生生不穷之理,虽无象可象,无名可名,然其理则至极而无以加也,故曰‘无极’。“太极者,理气象数所以为万化之根本者,全体己具,浑然而未分也。虽浑然未分,然举天地万物生生化化,尽无以出于此,亦无以加于此,故曰‘太极’,‘无极而太极’者,谓有是理而后有是气也。”对于《周子太极图》的五层图式所表达的《易》义,则列一图(见下图),曰:“《易大传》曰,易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。此言先天易也,此图实尽之。”

王申子对河洛、先天、太极三大图系,都有自己的独特见解。在与家传易学渊源于朱熹的玉井阳氏反复设问中,表达了对朱熹易图学观点的意见。曰:“先生未免泥汉儒相为表里之说,故一一合图与书而并言之,不思其说之非也。”认为朱熹的《河图》虚中不用之说,是“太极自是太极,两仪自是两仪,而非太极生两仪也。”对于朱熹一阴一阳叠成的大横图,则曰“逐节生去之说,以画后天横图则可,若以画先天圆图,则巽五又居乾一之后,则又逐节生不去矣”、“逐节生去之说,决不可以画先天卦也”。对于朱熹的“太极一理”说,则驳之曰:“若太极止具其理,则是初无一物,既无一物,则《大传》曰‘太极生两仪’,不知一阴一阳于何处突然生来便分为两?岂有是理哉!濂溪图说又不应便道‘太极动而生阳’。何则自古及今天地间,物未有止具其理,空空虚虚而有可动者。其动也必是气存焉。”又对朱熹把“无极而太极”五字标于一○之上的做法,提出了反对意见,曰:“周子之图,其上止有一圈,图之名止曰‘太极’,而图之说则曰‘无极而太极’,是周子分明于太极上说出无极以示人。谓凡物之有,不生于有,必生于无。况既曰‘无’又曰‘极’,与下‘太极’字并言,是虽一物,而有个至极底道理在也。晦庵乃曰○此所谓‘无极而太极’,混‘无极’、‘太极’于一圈,己非周子图意。”又针对朱熹“若论先天,一卦亦无”之说,曰:“画前,则是未有画也,明矣。皆非谓伏羲有画之易也。愚谓通于天者河也,龙马负图而出于河,伏羲因之画八卦于先,是为先天,中于地者洛也,神龟负书而出于洛,文王取之重位八卦于后,是为后天。羲先文后,岂不易简,岂不明白欤?”

今天看来,王申子的圣人则所谓的黑白点数河、洛图书画卦、重定卦位说,虽然有发先儒所未发处,但是并无什么可取之处。其对“先天”、“后天”的“非先于天后于天之谓”之议论,虽然可立一家之言,但也不得邵雍“先天之学,心也”心法论的本指。其可取之处则在于对周敦颐《太极图易说》的疏解,难得在朱熹之后百余年有此至论。周子《太极图》问世后至南宋中期经朱熹之改造,则顿失其原本之义,至元初经王申子著《大易缉说》方晦而复明。惜乎王氏本朱熹改造之图,而不取朱震所列周敦颐《太极图》本图,故其解说仍有不达周子建图立说本意之处。王申子把周敦颐的《太极图易说》同“河图洛书之易并伏羲之画、文之重、周公之爻、孔子之系”并列为“六易”,可见其对周敦颐的推崇程度不一般。为什么要从“古今说易七百余家”之中独取《周濂溪太极图》为六易之一?实是因此图能尽《系辞》“易有太极”一节之义。王氏对周敦颐《太极图》的态度及其高于朱熹的疏解,将益于后人从内涵和渊源两方面对《周子太极图》的讨论。

——李简的《先天则河图》

李简,里贯未详。《学易记·原序》:“壬寅春三月,予自泰山之莱芜,挈家迁东平。……己未岁承乏倅泰安,山城事少,遂取向之所集学易记观之,重加去取焉……它日必有能辨之者。中统建元庚申秋七月望日信都李简序。”

“中统建元”乃忽必烈改元1260年,前之“壬寅”为蒙古乃马真后元年(1242)。完颜氏金朝亡于1234年,其时山东已在蒙古统治之下。据“之莱芜挈家迁东平”语考之,李简似为山东莱芜人。又“己未”(1259年)当蒙古宪宗蒙哥执政末年,而清代四库馆臣谓“己未为延佑六年,盖仁宗时人也”,将李简退后六十年,本误。

《学易记》九卷,采《子夏易传》逮刘肃易学著作凡六十四家之说,仿李鼎祚《周易集解》和房蕃权《周易义海》之例而成一书。其中卷首“学易记图说”本刘牧《易数钩隐图》、《道藏.周易图》和朱熹《易学启蒙》、《周易本义》之图列有本图或衍图。有九数《河图》、十数《洛书》等多幅易图。曰:“朱文公曰,近世说易者,于象数全然阔略,其不然者,又太拘滞支离,不可究诘……文公此说甚惬愚意,然仆所取之图,则亦不能尽同也。”

李简的《先天则河图》(见下图),是一幅与前人不同之图。

朱熹本邵雍“乾坤纵而六子横”说所出《伏羲八卦方位》图,是“天地定位”的乾南坤北,东南方之兑与西北方之艮相对为“山泽通气”,东方之离与西方之坎相对为“水火不相射”,东北方之震与西南方之巽相对为“雷风相薄”。而李简则就图而曰:“先天乾一位在南方,兑二位在东南,离三位在东方,震四位在东北,巽五位在北方,坎六位在西北,艮七位在西方,坤八位在西南。《系辞》自‘天地定位’至‘坤以藏之’,明先天也。”

李简此图所配八卦数与朱熹相同,然而由于变更了巽、坎、艮、坤四卦的方位,李简图数为一○形,就与朱熹图数为∽形不同。

《学易记》又列《后天则洛书》图,曰:“后天八卦出于洛书,以震代离,盖取木之生数也,故‘万物出乎震’,东方又有木之成数,故巽得次震而代兑也,以离代乾,火之成数七也,以兑代艮、以乾代坎,取四、九金生成数也,以坎代巽者,水生成之数在北也,以艮代震,取土生成之数,位乎东北,终始万物也。六子从乾变易方所,独坤居西南不动者,亦阳动阴静之意也。”还列有《易有太极图》(为采《道藏·周易图》之《太极图》,即杨甲所谓的“旧有此图”)、《伏羲八卦图次序图》(为采朱熹《伏羲八卦次序》黑白块图),图说:“其法一而二,二而四,四而八。其叙乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。首乾尾坤,以阴阳先后为数也。”)、《重卦图》(为将朱熹《伏羲六十四卦次序》黑白块图分为八宫之衍图)、《洪紫微迈六十四卦生自两仪图》(图说:“八卦之中分列五十六卦,亦皆首尾相错。夬与复相错,睽与革相错,其余相次至于谦、剥,皆相错。又非只此也,乾与坤相伏故相对,夬于剥相伏又相对,其余相次至于复、姤,悉皆两两相伏。阳根与阴,阴根于阳,阴阳之精,互藏其宅。洪紫微此图,其自然之理盖出于伏羲八卦次序图,因而重之而为六十四也。此图传世始于洪迈邪?其亦有所受也邪?是因见尧夫乾南坤北之先天,遂更而为此图邪?)、《六十四卦方图》(此图本前《先天则河图》之八卦方位,又“八卦之中分列五十六卦”,用以说“相错”与“相伏相对”之意。

李简所出衍化易图,有其本身的特点,即其所谓的八卦“先天卦位”是本朱熹的《伏羲八卦次序》小横图直接首尾相连围成圆图,所调的六十四卦“先天方位”亦是本朱熹《伏羲六十四卦次序》大横图直接首尾相连围成圆图,而不是中分‘‘拗转’’后围成大小二圆图。他又把邵雍《先天图》中的六十四卦方图“取出放外”,谓“六十四卦方图盖因推广河图而得之也”。李简如此作为,皆是本朱熹之说而来。朱熹有“先天图曲折”、“方图则一向皆逆,若以圆图看,又只一半逆,不知如何”、“圆图自有些子造作模样,如方图只是据现在底画便是,就这中间拗作两截,恁地转来底是奇,恁地转去底是偶,便有些不甚依他当初画底”等说(见《文公易说》),又曰:“若论他太极,中间虚者便是,他亦自说图从中起。今不合被

横图在中间塞却,待取出放外。”(见《朱子语类》卷六十五)。时至元初,李简完成了朱熹未竟的事业。特别是“拿出放外”的六十四卦方图,由李简从“河图”中找到了出图的“根据”。这一六十四卦方图是绝无仅有的,虽称为“六十四卦方图”,但其中却寓有八卦圆图,

与邵雍《先天图》中的六十四卦方图不同。

李简《学易记》集有六十四家之说。今天,其中许多家之原本著述已不可见,能得赖于《易图说》而了解这些家原说的本义,应该说这是李简的功劳。其“学易记图说”归纳刘牧、邵雍、朱熹之说,又有取于汉代易学家京房的飞伏说,从而演绎出有自己独立见解的易图和图说,由此可见其独立思考的学风。他不取《周子太极图》,而采出于《道藏》的《太极图》和洪迈《六十四卦生自两仪图》,可见其主朱熹“子在母外”以图中虚处为太极的观点。

李简生活于金、元相接的历史时期里,从其所引江南郑东卿、袁枢、朱熹、张栻、杨万里、王宗传、真德秀、魏了翁、郑汝谐等诸家之说来看,当金、宋和谈相安之际,大江两岸还是有文化交流的。李简的易图大体上是宋代易图(特别是朱熹的易图)的继承和演变,只是他的演变并不新奇,又有后来朱熹易学立于学官的形势的限制,所以对后世的易图学发展并没有产生大的影响。

——陈应润的《易有太极图》

陈应润,天台人,元代延佑年间起为郡曹掾,至正年间调桐江宾幕。始末未详。主要《易》学著作为《周易爻变义蕴》。是书自序曰:“乾之用九,坤之用六,爻交之蕴也……汉魏以来,诸儒注释奚啻数百余家,往往皆于本卦取义,而用九用六之说不明。好奇过高傅会舛凿玄妙者,则涉乎庄老,衍虚无者,则流乎异端。《太玄》拟《易》也,而《易》为之破碎,《潜虚》拟《玄》也,而《玄》为之散灭。甚则假老子之学,以创无极太极之论,变妒火之术,以撰先天后天之图。自是以来,谈太极者,以虚无为高,讲大衍者,以乘除为法,强指阴阳老少为四象,而四象之说不明,妄引复姤逆顺为八卦,而八卦之位不定,《易》之蕴愈晦矣。由是谈玄之士,承讹踵謬,画图累百,变卦累千,充栋汗牛,初无一毫有补于《易》。”由此而言,陈氏似乎是一位反对易图书学之人,然而他却列十数《河图》与九数《洛书》,曰:“‘河图洛书有象而无文,不图不可也。”又列《八卦方位图》(准《说卦》所言八卦方位),曰:“伏羲所画八卦方位本如此,文王因之,夫子系辞,然后言其方位,使人易晓。”列《易有太极图》(见上图),曰:“周濂溪作太极图,不言两仪、四象、八卦之名,又加‘无极’二字于太极之上,杂以老子之学,失《大传》之本旨,故其图不容于不改也。”又出“爻变之法”和“顺逆图”,曰:“古无此图,因说《易》者不知爻变之义,故此图不容于不作。”陈氏谓“《易》之有图,尚矣”,原来他只是不满意周敦颐、邵雍之原图而已。其《易有太极图》以乾坤为两仪,其实是本是邵雍之说,又以四季为四象,亦不出周敦颐图之外。至于以“二十八宿,分布于四方”为“在天成象”,亦是出于汉儒之悦。显然,陈氏所出《易有太极图》是以周敦颐《太极图》合朱熹《文王八卦次序》》图衍出。

《四库全书总目》为是书作提要,一说曰:“盖自宋以后,毅然破陈抟之学者,自应润始。”虽陈应润曰“流乎异端”,然却列所谓传自陈抟的“河图”与“洛书”,并谓“不图不可也”;虽批评周敦颐《太极图》“杂以老子之学”,然却本其图衍出新的《易有太极图》。所以,谓“毅然破陈抟之学者,自应润始”,是不实之词。何况宋代即有人“破陈抟之学”,如欧阳修于《易童子问》中就斥“河图洛书为怪妄”。

——《天地自然河图》

上图见于明朝初年赵撝谦《六书本义》。此图的出世年代当在元代,是从八宋代以来流传的《伏羲八卦图》演变而来。其演变的前提是必须把八卦的原本符号用黑白块替代,然后以“∽”曲线中分巽之初爻、坎之中爻、艮之上爻、兑之上爻、离之中爻、震之初爻,再以巽初爻之半黑补震初爻之半白、离中爻之半黑补坎中爻之半白、兑上爻之半黑补艮上爻之半白,最后把离初爻与坎初爻的扇形块变画作“鱼眼”状,并抹去八分线及内二圆周线,即得此“天地自然河图”。如果要演变得与此图重合,关键则在于内一圆的半径应该是外一圆半径的二分之一,而中一圆的半径则是外一圆半径的四分之三。

胡渭《易图明辨》引明初宋濂说:“新安罗端良(罗愿字端良)作阴阳相含之象,就其中八分之以为八卦,谓之河图。”很可能就是指此图而言。

《天地自然河图》原本是《伏羲八卦图》的衍图,待其出世之后,即故神其说,本末倒置地谓八卦由此图而出。以黑白块替代八卦原本符号而作“易图”始于南宋的朱熹,没有以黑白块替代卦爻原本符号之举,就不会有这样的演变易图问世。成书于南宋末的《周易图》一书中无此图,至明初于《六书本义》中始见此图,则知此图出世的时间当在元代。

值得注意的是,这样的易图问世之初并不叫作“太极图”,而是称之为“河图”。之所以有“河图”之名,是本《系辞》“河出图,洛出书,圣人则之”之说而命之,为的是说“圣人则之”这样的图而“画八卦”。到了明代中叶,章潢于《图书编》中始改称此图为“古太极图”。之所以要加一“古”字,为的是要与周敦颐《太极图》有所区别。

这样易图黑白分明,阴消阴息的变化一目了然,与汉代以来流传之“阳生于子,阴生于午”说有合。这大概就是此图一经出世之后即被人们接受并不断“神化”的缘由了吧?

严格说来,朱熹以一黑块为阴、一白块为阳,作《伏羲八卦次序》图时以之为“两仪”,到“两仪生四象”时,又把白块“一分为二”、黑块“一分为二”,“四象生八卦”时,又把白块“二分为四”、黑块“二分为四”,则乾三白为四分一白块所得;坤三黑为四分一黑块所得,这就违背了邵雍所谓“独阳不生,寡阴不成”、“阳得阴而生,阴得阳而成”、“阳不能独立,必得阴而后立,故阳以阴为基;阴不能自见,必得阳而后见,故阴以阳为唱”诸说的本义。更何况卦爻原本符号“——”是不能“一分为二”的呢?可见,由先见于两宋间人朱震、王湜、杨甲等人所列之《伏羲八卦图》而演变作《天地自然河图》,就必须承继朱熹黑白块《伏羲八卦次序》图中所隐含着的舛误。

爱华网

爱华网