马惠娟与缂丝

文 | 物道

从学艺的小姑娘到鬓角微白,从做缂丝时的沉静大气到聊起时的热切兴奋,马惠娟没有说多少匠心之类的流行话,但她却让我知道一个人应该持有的敬业的态度:专注地做这件事,并且乐于与他人分享这件事的美好。

第一次见到缂丝大师马惠娟时,她一身绛紫色的唐装,干净的短发,戴着老花眼镜。她与儿子肖锋一起走进来,有些拘谨,微笑着递过名片。但是一讲起缂丝,她马上打开了话匣子,话语里透露着一股热切。

物道在第八届非凡时尚人物颁奖盛典现场专访马惠娟老师

织出来的文人画

几十年前,“我们六个小姑娘由四个男师傅带着学艺”,那是身为苏州人的马惠娟第一次见到并了解缂丝。缂丝作为中国丝织工艺中最为高贵的品种,技艺繁复,耗时长,有“一寸缂丝一寸金”的说法。从北宋起,多为皇家织造衣物和临摹名人书画。以前所有的工匠们都要在皇宫里作活,普通百姓家自然难以一睹真容。

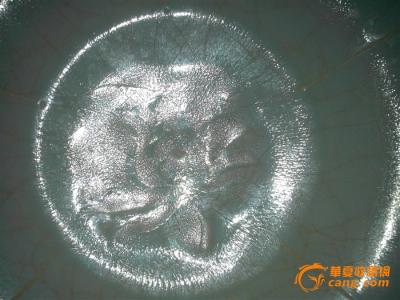

说话间,马惠娟打开了自己的一幅作品,这是一幅《荷渚鸳鸯图》。阳光一对鸳鸯正在水中嬉戏,一只回头轻啄羽毛,一只仰头轻呼。它们的羽毛细如发丝,光影里每一根羽毛的色彩都在幻变。有着水蓝叶心,微黄叶边的莲叶被微风吹拂得弯了腰。水纹亦是一条条丝线织成的,好像手指一碰会激起层层涟漪。

整幅作品好像文人画与光影诗的结合,既有文人的清雅志趣,又有光影的搭配幻化,细腻得好像是一根根深浅不一的色线被密密地摞在一起。马惠娟有些骄傲地笑着说,“我们缂丝确实是一根根线织出来的呢。”

一寸缂丝一寸金

“我最喜欢听机器‘唧唧复唧唧’的声音”,马惠娟摆弄出在织布的手势,“那一下下的嘟嘟声让人平静。”织缂丝用的是平纹织机,一根根素色生蚕丝使了劲密集地绷紧在机上,叫做经线。横着的彩色熟蚕线则叫做纬线,分别被缠绕在一个个像小船的梭子上。

做缂丝需要有美术功底。首先,马惠娟会先在纸上描出花稿,将它衬在经线的下方。然后再将图案一点点勾勒在经线上。作品有多长,经线就要多长。接着她跟着轮廓,从下往上,来回往返地织。留白的地方称为底板,要用素线织。有花纹的地方,要先抠出来,调配不同的色线。一幅一米长的作品通常织一年左右。

通经断纬

“我们缂丝有个专有名词叫做‘通经断纬’,这是它最大的特点”,因为色彩的一点点明暗变化,都须更换不同色彩的线,更换不同的梭子,断掉原来的纬线。因为缂丝的织法不是按照一个个纹样来织,而是一阶阶地来。有时候一片小芦苇叶,便要放着几十个小梭子。这些一串串看似杂乱无章的彩线,马惠娟却心中有数,下手有神。

因为对颜色的苛求,让每一幅缂丝作品都有层层渐变的纹理、变幻的色彩,呈现如浮雕般的立体感,但触摸时觉得平坦如布面,而且正反面一样,这和刺绣的立体感完全不同。因为刺绣是在布上绣,是锦上添花,马惠娟有些骄傲地说道,“我们的缂丝是布与花样一起织,叫做‘无中生有’,因此必须每一针都对,错了就不能修复了。” 这种特性让缂丝能耐磨耐搓,有“千年不坏艺术织品”的美誉。

当马惠娟将《荷渚鸳鸯图》摊开在灯光下时,一点点小针孔密密麻麻,清晰可见。这些针孔是颜色渐变时通经断纬留下的痕迹,亦是马惠娟寸寸光阴的证明。从19岁的小姑娘,到今天的非遗传承大师,马惠娟说得最多的心得,总是那句“做缂丝,人要静下来”。虽然有徒弟来学,多半是喜好,现在少有人像她当事业做,但马惠娟以她多年来的笃定,平静地说,“我相信好的东西总会留传下来的,我们的缂丝就是这样的”。

文字为物道原创,部分图片由「马惠娟」提供,部分图片由物道访拍,图片版权归原作者所有。

物道 x 非凡时尚人物 联合出品

追根溯源,反本开新── 「非凡时尚人物年度评选」由中国服装协会、盛世嘉年策划发起,秉承“致敬造物者”的核心意旨,寻找当下中国“以一己之心力、践工匠之精神”的行动者,重申精益求精的价值主张,为时尚产业积聚能量。历届获奖者有山本耀司、徐冰、黄永松、贾樟柯、马可、蔡明亮、谭盾、费宝龄、原研哉等艺术家、设计师、手工艺者等。

-第八届非凡时尚人物颁奖盛典在北京举行-

爱华网

爱华网