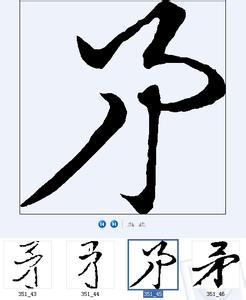

矛【矛】(máo)<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

“矛”,象形字。

“矛”是古代用来刺杀敌人的进攻性武器,长小篆二丈,并通常在长柄的一端安装上一个尖锐、锋利的柳叶状矛头,下端有一圆筒,用来插入矛柄,筒部上还常常系有缨。“矛”字上的“”即为矛头形,中间部分会意为系在矛头上的长缨,下面的“︱”为长矛柄。“矛”在制作时通常会在矛头设有回钩,用来钩拉,而“矛”字左下的一“丿”正象征着矛头的回钩如刀般锋利。“矛”还为“予”加一“丿”,“予”为给予;“丿”可以看成是长矛的锋利口;连起来就表示“矛”的使用为伸出、探出之状,即直刺横挑,给其一击。“予”又为我,会意人是施动者,“丿”会意为向前直刺的矛——矛是由人操控的攻击的武器。

“矛”出现在石器时代。当时的矛头一般是用兽骨、硬木或石头制成,有的还是玉制的。在当时的战争中,普遍使用的攻击性冷兵器有矛、戈、殳等。“戈”是类似于刀戟的武器,以钩挂劈砍为主;“殳”是类似于棍棒的武器,以抡扫劈打为主;“矛”则是类似于后来矛枪的武器,以刺挑为主。在古代战争中,这几种武器都发挥了重要的作用。

《诗·秦风·无衣》:“王于兴师,修我戈矛。”意思是国王将要出征御敌,(将士们)修整“矛”和“戈”准备出征。《诗·郑风·清人》:“二矛重乔,河上乎逍遥。”两支“矛”上系着野鸡毛,军士们在黄河岸上游荡。可见在战国时期,“矛”已经广泛地应用在战争中了。“矛”是一种长兵器,战争中可以达到击远的效果。据史书记载和出土文物考证,古代“矛”的长度,多为三米以上,最长的则在四米以上,一般是在乘战车作战的时候使用。《三国演义》中的张飞善使一杆长一丈八尺的蛇矛枪,有万夫不挡之勇,为刘备建立蜀政权立下了汗马功劳。

古代战争是冷兵器战争。兵器的种类可谓五花八门、千姿百态,有“十八般兵器”之说,一般是指:刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉、镗、镰、槊、棒、鞭、锏、锤、抓、拐子、流星。这些兵器有长有短,有单有双,有柔有刚。其中的枪就是由“矛”演化而来。自赵武灵王“胡服骑射”以来,战争大都抛弃了笨重的战车,改用骑马打仗,因此也把过长的“矛”改为枪。枪按长短分为大枪和花枪,此外还有钩镰枪、太宁笔枪等形状比较怪异的枪。《水浒传》中的神枪将徐宁就曾用钩镰枪大破呼延灼的连环马。古代许多名将都以擅使枪出名。

“矛”是古代的攻击性武器,与之相应的防守性武器有盾、甲、胄等。《韩非子》中记载有“自相矛盾”的典故,用来形容自己的言行互相抵触,并用其中的“以子之矛攻子之盾”比喻拿对方的观点、方法或言论来反驳。“矛”的矛头部分是最具杀伤力的,战斗中可以直接刺伤或刺死敌人,因而用“矛头”比喻攻击的锋芒。

爱华网

爱华网