文_吴钩

郑和

今年是郑和下西洋610周年。遥想六百年前,郑和率领的明王朝舰队在马六甲海峡大战海盗,干预爪哇国的内政,并生擒锡兰的国王,是不是有点小激动呢?

而当郑和统率庞大船队抵达非洲时,距后来葡萄牙人达·伽马带领的三艘“破帆船”登陆东非还有80年,本书作者甚至设想,如果郑和与葡萄牙人在海上相遇,会发生什么事?“见过葡萄牙的破船之后,中国舰队指挥官会不会想在前进的途中踩扁那些挡路的蜗牛,以阻止欧洲人打开一条东西贸易的通路呢?”难怪美国《纽约时报》要感叹:“假设郑和继续前行,《纽约时报》应该是中文的。”

然而,令人费解的是,在宣德年间最后一次航行后不久,明帝国从对外扩张突然转为“绝对闭关自守”,郑和的船队被系统地“自我毁灭”。成化十三年,宦官集团曾经尝试复苏明初的航海冒险,向兵部索取《郑和出使水程》(即郑和七次航海的全部档案),遭到文官集团的抵制,兵部郎中刘大夏先行将档案取走,“毁之以拔其根”,彻底掐灭了宦官集团对海上远征兴趣的非份之想。

明王朝自我摧毁海上力量的直接后果是,“自16世纪一开始,中国即饱受日本海盗破坏性的侵袭之苦”,而朝廷几乎束手无策。更为深远的历史性影响还在于,当19世纪西方列强沿中国海岸线咄咄逼近时,继承了明王朝闭关自守政策的清帝国却没有力量可以抵抗。明王朝何以会在成了海上强权之后突然自废武功?如果将此归咎于皇帝的缺乏冒险精神以及文官集团的短视和保守,可能是不得要领的。

我们需要从更广阔的历史背景中去找寻原因。

郑和宝船复原图

明初海上扩张的动力显然来自明王朝第三任皇帝朱棣。郑和七下西洋,六次是永乐皇帝所遣派。不管朱棣诏令郑和远征西洋乃是出于多么宏大的政治目标,也不管出使西洋为明朝国库带来了多么丰盈的贡品,但朝廷组织庞大舰队所牵涉的巨量资源调配则全赖太祖朱元璋缔造的简陋财税体系提供支持。

这一被史家称为“洪武型财政”的体制过分迁就落后经济,商业资本备受打击和限制,国家以较低的税率扁平地向无数小自耕农抽取实物税赋,同时全民也编班轮值,为国家供应各式义务服役。在这种财税框架下,朝廷适宜于施行自给自足与勤俭节约的治国方略,而难以支撑任何扩张性的政策。一位研究郑和下西洋的汉学家说,明王朝的“浩大船队的需求是如此的庞大,而这些需求几乎是立即涌现,它开始成为天下百姓的一大负担”。

勒派到平民身上的巨大负担包括:为船队的建造提供大量无偿的物资(如木材与桐油)和力役;为船队将要出洋进行的海外贸易上贡各项物品,如丝绸、茶叶、铁制品等;而且,在朝廷向民间征敛的过程中,不过避免地出现了“贪官污吏非分压榨地方百姓的情况”。而浩大船队劳师动众从远洋进口的贡品也尽解国库(朝廷后来将胡椒与苏木用于支付官员薪俸),于民生并无多大益处。

将远征西洋目为“劳民伤财”,恐怕亦不为过。可是,“即使在这些震慑人心的船只的光辉之中暗藏着不满的种子,但永乐皇帝并未特别担心它”。“朱棣注视着这批即将奉旨行事、整帆待发的船队,他知道他统治下的光辉已经显现,而全世界即将目睹他的万丈光芒”。

郑和下西洋的舰队

远征西洋的浩荡船队,“仅是永乐皇帝在位24年期间所派遣的近50个特使团当中的一个而已”。在朱棣将炯炯有神的目光投向浩瀚西洋的同时,这位雄才大略的君主并未放弃在陆上昭示帝国权威的机会,先是进兵安南,复数度御征蒙古。永乐十四年,又完成了大运河的疏浚;十七年,将国都从南京迁至北京。在军事征讨与兴建新都的风光背面,是民间不胜重负的物资投入和力役供给。

朱棣未及将先帝创建的紧缩、内敛型财税体系加以全盘改造,匆促拿来支撑他的扩张性政策,其捉襟见肘的财政困顿已显而易见,解决的法子唯有是饮鸩止渴般的无度征敛,向民间加派额外捐输,增添不给酬的工役。

永乐十九年,发生在紫禁城的一次雷击让朱棣意识到这可能是上苍对他施政失德的警告,深受震惊的皇帝终于下诏暂停郑和船队的远航和停止部分征敛,以纾民困。然而次年,朱棣又“忘却了帝国财政困难的警讯”,发兵远征鞑靼。二十二年,在征战行军中这一代雄主病逝。

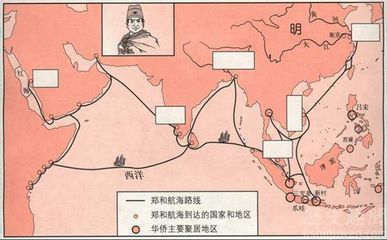

郑和航海地图

继位的仁宗一改乃父的扩张政策,主节约,重国本,他颁发的第一道圣旨就是昭令“下西洋诸番国宝船,悉皆停止”,“民梢人等,各放宁家”,并解除了郑和宝船船队总兵的职务。仁宗御宇不足一年驾崩,宣宗即位,在他治下郑和受命进行了最后一次远航,之后这支大明帝国的庞大舰队彻底告别了浩瀚海洋,“皇帝下令严禁出海航行,并停止了所有远洋帆船的建造与修缮工作,违反禁令的商人和水手都被处死”。

海禁是明王朝从永乐帝的权力扩张向自给自足传统回归的标志,出于恤民之念的明代文官在这一退缩过程中无疑发挥了主导性的作用,然而更深刻的原因在于财税会结构的不适应,用黄仁宇的话来说,明朝的第一个皇帝制造出过于简陋的财政体系,第三个皇帝又不顾其设计之目的,只拉过来将之滥用,第五个皇帝采收缩退后政策,使之不致全面崩溃。

郑和下西洋航线

《当中国称霸海上》的作者李露晔说,“讽刺的是:中国从海上撤退之际,正值欧洲强权离开地中海安全的避风港,一步一步向前冒险,试图发现一条到达远东的通道之时。”与郑和奉诏下西洋不同,西方国家之海上探险鼓励民间团体参与,甚至全由民间团体或私人企业主导。当我们随着李露华的笔触回溯600年前中国的短暂海上霸权历史时,最感痛惜的不是明朝官方的海上力量被自我摧毁,而是这个帝国的擘划者囿于提防和限制私人资本和民间商业,国家的“敛聚”无异于与民争利、搜刮民脂,而为正统士大夫所抨击,只好掉头折回自给自足的小农旧局,再无他途。

爱华网

爱华网