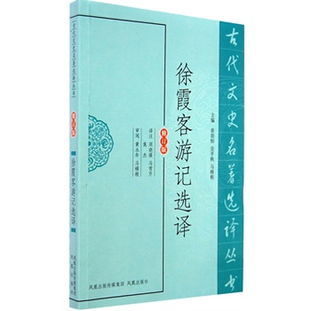

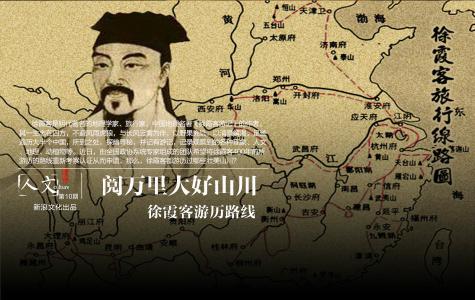

1。明末地理学家徐弘祖(一作宏祖,号霞客 1587.1.5—1641.3.8)经34年旅行,写有天台山、雁荡山、黄山、庐山等名山游记17篇和《浙游日记》《粤西游日记》《黔游日记》《滇游日记》等著作,除佚散外,遗有60余万字游记资料,死后由他人整理成《徐霞客游记》。

2。万历四十一年(1613年)的四月初,徐霞客进入天台山,写下《游天台山日记》,为第一篇,他记述到“雨后新霁晴,泉声山色,往复创变,翠丛中山鹃映发,今人攀历忘苦。”又写及“复上至太白,循路登绝顶。荒草靡靡,山高风冽,草上结霜高寸许”图为浙江天台山。

4。“沿涧深入,约去灵岩十余里,过常云峰,则大剪刀峰介立涧旁。剪刀之北,重岩陡起,是名连云峰。从此环绕回合,岩穷矣。龙湫之瀑,轰然下捣潭中,岩势开张峭削,水无所着,腾空飘荡,顿令心目眩怖。”图为岩如为斧削割凛立云间的雁荡山峰。

6。万历四十四年(1616年),徐霞客参观了白岳山(今齐云山)。后写下《游白岳山日记》,写到“石崖三面为围,上覆下嵌,绝似行廊。循崖而行,泉飞落其外,为珠帘水。嵌之深处,为罗汉洞,外开内伏,深且十五里,东南通南渡。崖尽处为天门。崖石中空,人出入其间,高爽飞突。”

7。“雪甚,兼雾浓,咫尺不辨。伯化携酒至舍身崖,饮睇边饮边看元阁。阁在崖侧,冰柱垂垂,大者竟丈。峰峦灭影,近若香炉峰,亦不能见。”图为齐云山顶看云在眼前流。

10。此后,徐霞客来到了福建省,开始了武夷山之行。写《游武彝山日记》,其间载“诸峰上皆峭绝,而下复攒凑,外无磴道,独西通一罅,比天台之明岩更为奇矫也。从其中攀跻登隐屏,至绝壁处,悬大木为梯,贴壁直竖云间。梯凡三接,级共八十一。”图为武夷山。

12。后写《游庐山日记》,载“路宛转峰罅,下瞰绝涧诸峰,在铁船峰旁,俱从涧底矗耸直上,离立咫尺,争雄竞秀,而层烟叠翠,澄映四外。其下喷雪奔雷。腾空震荡,耳目为之狂喜。”图为庐山日出。

15。他在《游嵩山日记》的末端写到行至伊阙(即洛阳龙门),见到宏伟的龙门石窟后写到“伊阙连冈,东西横亘,水上编木桥之。渡而西,崖更危耸。一山皆劈为崖,满崖镌佛其上。”

16。“大洞数十,高皆数十丈。大洞外峭崖直入山顶,顶俱刊小洞,洞俱刊佛其内。虽尺寸之肤,无不满者,望之不可数计此所记叙,即著名龙门石窟。洞左,泉自山流下,汇为方池,余泻入伊川。山高不及百丈,而清流淙淙不绝,为此地所难少见之景。”图为始建于北魏时的龙门石窟。

18。在《游太华山日记》中记载了他在路途艰辛的情况下如何畅游华山,他写到“两崖参天而起,夹立甚隘,水奔流其间。循涧南行、倏而东折,倏而西转。盖山壁片削,俱犬牙错入,行从牙罅中,宛转如江行调舱然。”图为险峻极美的华山。

爱华网

爱华网