了解【五藏六府与三焦】

【五藏】:即心、肺、脾、肝、肾;

【六腑】:即大肠、小肠、胃、胆、膀胱、三焦。

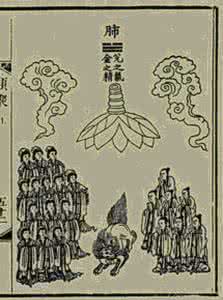

人體三焦

人體的五脏六府,阴阳的平衡直接受人体三焦的管理、三焦不通疾病必丛生。三焦是统帅人體健康的总司令部,负责合理地分配使用全身的气血和能量。

三焦分为:上 中 下三个区域。

上焦:是心肺的位署,主气血能量循环、对应人体健康的--神

中焦:为脾胃的位署,主消化吸收,对应人體健康的--气

下焦:为肝肾的位置,主解毒排泄和生殖糸统的健康,对人體健康的--精;精盛--精力充沛也。

健康的人有精气神,三焦通迖,功能协调正常。

明代著名医学家张景岳指出﹕“十二脏之中,惟(三焦)独大,诸脏无与匹者”;华佗祖师:“三焦者总领五脏,六腑、荣卫、经络,內外左右上下之气也。则内外左右上下皆通也”。

中医学将人体内在的脏器分为脏和腑两大类:脏腑的理论称“藏象”学说。藏,通“脏”,指藏于内的内脏;象,是征象或形象,即内脏虽存体内,但其生理、病理的变化,征象表于外。所以中医学的脏腑学说,是通过观察人体外部征象来研究内脏活动规律及其相互关系的学说。

【脏和腑】是据内脏器官的功能不同而区分的。【脏】包括心、肝、脾、肺、肾五个器官即五脏;指胸腹腔中内部组织器官,它们的功能是贮藏精气。精气是指能充养脏腑、维持生命活动不可缺少的营养物质。【腑】包括胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦六个器官即六腑;指胸腹腔内中空有腔的器官,具有消化食物、吸收营养、排泄糟粕的功能。除此,还有【奇恒之腑】是在五脏六腑外,生理功能方面不同于一般腑的一类器官,包括脑、髓、骨、脉、女子胞等。

中医学认为:人的有机整体是以【五脏】为核心,构成的一个极为复杂的统一体,它以五脏为主,配合六腑,以经络作为网络,联系躯体组织器官,形成五大系统。(中医学系统论的一部分)

人体内脏器官之间,有着结构上的某种联系,功能上也是密切联系、相互协调的。某一生理活动的完成,往往有多脏器的参与,而一个脏器又具有多方面的生理效能。内脏之间的这种相互联系是人体内脏生理活动的整体性的表现。因此内脏发生病变后也可相互影响。

[脏与脏之间的关系]

1.心与肺:心主血,肺主气。人体脏器组织机能活动的维持,是赖于气血循环来输送养料。血的正常运行虽是心所主,但必借助于肺气的推动,而积存于肺内的宗气,要灌注到心脉,才能畅达全身。

2.心与肝:心为血液循环的动力,肝是贮藏血液的重要脏器。所以心血旺盛,肝血贮藏也就充盈。既可营养筋脉,又能促进人体四肢、百骸的正常活动。如心血亏虚,引起肝血不足,则可导致血不养筋,出现筋骨凌痛、手足拘挛、抽搐等症。又如肝郁化火,可以扰及于心,出现心烦失眠等症。

3.心与脾:脾所运化的精微,需借助血液的运行,才能输布于全身。而心血又必依赖于脾所吸收和转输的水谷精微所生成。另心主血,脾统血,脾的功能正常才能统摄血液。若脾气虚弱,可导致血不循经。

4.心与肾:心肾两脏,互为作用,互为制约,以维持生理功能的相对平衡。在生理状态下,心阳不断下降,肾阴不断上升,上下相交,阴阳相济,称为“心肾相交”。在病理情况下,若肾阴不足,不能上济于心,会引起心阳偏亢,两者失调称“心肾不交”。

5.肝与脾:肝藏血,脾主运化水谷精微而生血。如脾虚影响血的生成,可导致肝血不足,出现头晕、目眩、视物不清等。肝喜条达而恶抑郁。若肝气郁结,横逆犯脾,可出现腹痛、腹泻等。

6.肝与肺:肝之经脉贯脂而上注于肺,二者有一定联系,肝气升发,肺气肃降,关系到人体气机的升降运行。若肝气上逆,肺失肃降,可见胸闷喘促。肝火犯肺,又可见胸胁痛、于咳或痰中带血等症。

7.肝与肾:肾藏精,肝藏血。肝血需要依赖肾精的滋养,肾精又需肝皿不断的补充,两者是互相依存,互相资生。肾精不足,可导致肝血亏虚。反之肝血亏虚,又可影响肾精的生成。若肾阴不足,肝失滋养,可引起肝阴不足,导致肝阳偏亢或肝风内动的证候。如眩晕、耳鸣、震颤、麻木、抽搐等。

8.肺与脾:脾将水谷的精气上输于肺,与肺吸入的精气相结合,而成宗气(又称肺气)。

爱华网

爱华网