鸿门宴是什么时候

鸿门宴是中国古代历史中非常著名的一次宴席,也是对后世颇具影响力的一次宴会,鸿门宴是什么时候发生的也成为历代人们想要了解的内容。

项羽画像

鸿门宴是什么时候发生的呢?这个问题可从两方面来概括。首先根据史书记载,鸿门宴发生于秦朝末年,具体时间为公元前二百零六年,发生在咸阳门外的鸿门。此次事件主要以项羽和刘邦的争夺天下为背景,进而激发的一次宴会。

其次,鸿门宴是什么时候与刘邦、项羽所处的社会背景分不开。秦朝末年时期,朝廷无道,反秦烽火遍起。刘邦和项羽成为义军两大领袖人物,为实现自己的春秋霸业,各自率兵行军打仗攻破秦朝各个城池。刘邦在攻破函谷关后进入到关中地区,项羽随后在巨鹿之战中取得胜利后进军关中地区。在双方大军还未碰面时,项羽听说处于弱势一方的刘邦先行进入到了关中地区,一时间极其愤怒。此时身为项羽谋士的范增通过观察刘邦的种种表现,预测其未来会对项羽称霸天下造成严重的阻碍,便向项羽提议,在鸿门摆设一次宴席来招待刘邦,并在鸿门宴中刺杀刘邦,以绝后患。这就是鸿门宴发生在秦朝末年的社会背景。

鸿门宴是什么时候发生的以及鸿门宴中两大领袖人物的斗智斗勇,为刘邦的取得最终的胜利和项羽战败而终起到了关键性的铺垫作用。

鸿门宴座次

鸿门宴是中国古代历史中非常著名的一次在鸿门举办的宴席,其中鸿门宴座次也是极有含义,并不是简单的随意而坐,鸿门宴座次暗示着不同来宾的地位。

张良画像

鸿门宴座次体现了古代座次礼仪中的长幼尊卑,客与主的关系。这也是继承了古代的传统礼仪文化。在古代,座次会将人分为高低贵贱,也同时体现主人对待客人的态度。针对宫中的座次礼仪,分为堂上和室内。举行宴会是在堂内,所以主人、客人做的座次都是有规定的,不然就会以下犯上。

鸿门宴座次很有考究,项羽、项伯朝东而坐,最为尊贵。范增朝南而坐,地位仅仅次于项羽项伯。刘邦向北而坐,表示项羽心中刘邦的地位低于范增。张良朝西而坐,在鸿门宴中,张良的地位最为低贱。而后冲入营帐中的樊哙,仅仅只能朝西站立,地位更次于张良,这就是鸿门宴中的整体座次安排。无论是鸿门宴中的座次安排或是其他宴席中的安排,在史书中都有充分记载和展现,也在古代作为人们身份地位的象征。鸿门宴中的座次代表了本次参与宴会者中身份的象征,项羽将刘邦座次安排于朝北而坐,也是性格中高傲自大,看不起刘邦的充分表现。为后面的刘邦谢罪,圆滑的逃离出此次鸿门宴,以至于天下被当时势力还相对较弱的刘邦所得。鸿门宴座次安排对整个鸿门宴发展起到了至关重要的作用。

鸿门宴的起因

鸿门宴是公元前二百零六年,在鸿门举办的一次宴会。鸿门宴的起因是两大领袖之间的争夺,鸿门宴也是项羽手下范增提议,为刘邦而设的,虚则参加宴会,实际上是要除掉刘邦的一次行动。宴会的主要参与者包括当时反秦的两大领袖,项羽和刘邦。这次宴会对后期的一些战争起到了重要的影响,也是刘邦后来成功打下天下,建立汉朝的伟大转折点。

鸿门宴的起因中,最大的一个原因是以秦国战乱的社会背景,当时刘邦和项羽都为反秦的两大战将,分别为了自己的霸业不断攻城拔寨。刘邦率领大军先行攻破武关,开始进入关中地区。而项羽此时也在巨鹿之战中旗开得胜,随后进军关中地区。进关后得知刘邦已经占领关中地区,项羽愤怒至极,因此项羽听从范增的建议,设下鸿门宴,这也是鸿门宴的起因的组成部分。

鸿门宴的起因的另一个组成部分,是项羽的谋士范增预测到,未来刘邦将会成为项羽的劲敌,为帮助项羽完成春秋大业,提出了鸿门设宴杀人的策略。范增性格心思缜密,足智多谋,在得知刘邦攻陷关中后,不断观察分析刘邦,他深知刘邦生性为人狡猾,处事圆滑,藏有心机,所以范增下定决心除掉刘邦。鸿门宴起因于项羽刘邦的政治斗争,正是由于这场斗争,才会淋漓尽致的表现出两位枭雄的不同性格。

鸿门宴上的三起三落

鸿门宴是中国古代历史中非常著名的一次宴席,也是历史宴会中非常具有教育和认识意义的一次宴会,鸿门宴上的三起三落是鸿门宴中最为精彩的部分,也通过鸿门宴上的三起三落情节掀起了故事的高潮,是后世学者争先研究的历史事件,同时,鸿门宴上的三起三落也让鸿门宴变得更具戏剧色彩。

张良剧照

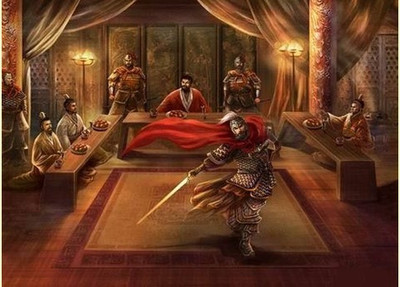

鸿门宴上的三起三落事件具体如下:第一起事件为刘邦赴宴。刘邦在谋师张良的小道消息中得知,此次鸿门宴是项羽为其而设,虽然宴会不乏美酒佳肴,但其醉翁之意不在酒,意在除掉自己。刘邦此时进退两难,在张良的谋略建议下,最终刘邦选择相信张良,前去赴宴,以此拉开了鸿门宴的序幕。

第二起事件为项羽的谋士范增在宴会中多次暗示项羽刺杀刘邦,项羽却多次无视,所以范增暗示项庄舞剑助乐,趁其不备的时候刺杀刘邦,掀起了情节高潮,最终刘邦再次在张良的帮助下圆滑脱险。第三起事件为张良觉察此次宴会时机已到,运用计谋帮助刘邦成功脱险,最终刘邦逃离了项羽所设的鸿门宴,此次宴会结果以范增的目的失败而告终,这就是鸿门宴上的三起三落。鸿门宴上的三起三落在讲述两位领袖斗智斗勇的同时,也通过事件塑造出项羽和刘邦的真实性格,淋漓尽致的表现了项羽在鸿门宴中优柔寡断、高傲自大的性格和刘邦的圆滑奸诈。

刘邦赴鸿门宴的原因

刘邦赴鸿门宴的原因在历史学家的研究中有很多说法,但是主要原因有两个。一是秦国时期刘邦项羽分别独立攻破城池想要称王的历史背景原因;二是刘邦了解项羽容易冲动的性格以及相信自己能够圆滑处理,随机应变的能力。

刘邦剧照

首先,刘邦赴鸿门宴的原因是当时正值秦朝末年,刘邦和项羽各自有其大军不断攻破各个关口,占领领地。所以也成为了当时的两大领袖。刘邦大军的兵力在当时实力弱于项羽,当刘邦率先攻入关中后,刘邦的手下说他准备在关中称王。项羽听后大发雷霆,因此项羽的谋士范增为项羽提出了鸿门宴计策,意在除掉刘邦。刘邦在项羽的亲信项伯那里听到此消息后,非常震惊,随后,在张良的帮助下,考虑到目前的兵力将力根本不是项羽的对手和对项羽性格的了解,为避免兵戎相见的危险,只能顶着压力前去赴宴,并在宴席中尝试放低姿态,先行认错来化解项羽的愤怒。这就是刘邦赴鸿门宴的原因。

其次,刘邦赴鸿门宴的原因也是他了解项羽的脾气,并相信自己的能力和张良的计策。刘邦的个人情绪力控制是非常强的,他懂得如何拿捏轻重,可以在不同事态发展中扮演不同的角色,知道如何应情况变化。而项羽为人过于坦率,有勇无谋。所以刘邦前去赴宴。刘邦赴鸿门宴的原因主要是以上两个方面,正是这两个方面推动了事件的发展。

鸿门宴评价

鸿门宴是我国历史上很著名的事件之一,背景是刘邦在处于弱势的情况下,通过张良的帮助,成功逆转局势的故事。通过历史学家对鸿门宴评价和分析,鸿门宴的故事对后世的影响极其深远。鸿门宴中塑造了两种不同性格的历史统治人物。历史学家对于鸿门宴评价中最有代表性的是它不仅仅只是项羽个人命运的重要转折点,也是整个秦朝末期历史变化的重要转折点。

刘邦剧照

鸿门宴评价中,离不开项羽、刘邦等人的人物评价,他们在鸿门宴中起到了不可替代的作用,对后世的教育和认识起到了重要的影响。首先,项羽在鸿门宴中的评价为:性格优柔挂断、刚愎自用、高傲自大、有勇无谋。具体体现在刘邦前去赴宴,项羽完全不顾范增再三催促刺杀刘邦的暗示,不将刘邦作为争夺天下的对手,并对刘邦的逃离行为无动于衷,足以体现他的以上四点性格。

其次,刘邦作为项羽的对手,在鸿门宴中的评价为:奸诈圆滑、诡计多端、知人善用、善于应对。具体体现在他明知项羽设宴意在杀死自己,在张良的建议下,仍然前去赴宴,又在鸿门宴中项羽面前表现谦虚,主动谢罪等等,都体现了他以上特点。在后人对鸿门宴评价中,虽然项羽最终没有取得成功,刘邦获得了最终胜利,但在后世,这两个枭雄在人们心中都有各自的评价。

爱华网

爱华网