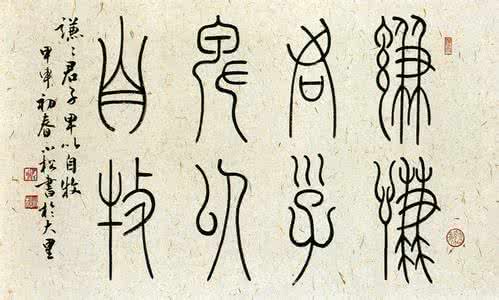

学问与见识是修身的另一项重要内容。《中庸》中说:“君子尊德性而道学问,致广大而尽精微”,将德性和学问作为君子的基本素质。孔子也认为:要做一个君子,必须在德性和学问两方面下功夫。一方面要培养高尚的道德情操,另一方面要学习知识,培养治国安邦的本领。修德行和做学问是相辅相成、不可偏废的。在《论语》中经常是“仁”、“智”并提的。如“仁者安仁,知者利仁”(《里仁》),“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿”。(《雍也》)孔子还对智作过解释:“樊迟问知,子曰:‘务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。’”(《雍也》)尽力做民众需要做的事,对鬼神采取敬而远之的态度。这样,智包括了道德的内容,也包括了对外界事物的认识和态度。

《论语》首篇就强调学习的重要性。学习的内容包括品德修养和诗、书、礼、乐、易、春秋等六艺的学习。孔子认为:“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改”,是最令人担忧的事情。孔子一生“学而不厌,诲人不倦”,因材施教,身体力行,培养了一大批人才。在《先进》篇中,他对这些人才作过评价:论德行当数颜回、闵子骞、冉伯牛、仲弓;论辩才当数宰我、子贡;论从政本领当数冉有、季路;论掌握历史文献当数子游、子夏。这反映了孔子仁智并重的教育思想。

先秦诸子中反对智育的只有老庄一派。老子认为:“古之善为道者,非以明民,将以愚之。民之难治,以其智多。”(《老子三章)按照这种观点,只有使老百姓无知无欲,天下才有太平。庄子认为:智是争名夺利的工具,“上好知而无道,则天下大乱”,把知识、智慧当作天下动乱的根源。老庄的主张与社会进步的要求相违背,在实践中也行不通。孔子之后仍然是德智并举的路线占优势。

《中庸》中说:“智、仁、勇三者,天下之达德也”;“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇”,把智、仁、勇作为天下共同的德目,而智和好学是分不开的。《中庸》中又说:“成己,仁也;成物,知也。”仁是完成自我,智是完成万物。《中庸》以“诚”为万物的本源,人的本性和万物的本性都是“诚”的表现。通过智了解“诚”的道理,可以达到主观和客观的统一,达到人与天地并立。

孟子、荀子都不否定智的重要。孟子把德、慧、术、知作为人的四种素质。他说:“人之有德慧术知者,恒存乎疢疾。”(《孟子·尽心上》)人的德性、聪明、学术、才智是从艰难的处境中得来的。孟子还说到:“知者无不知也,当务之为急;仁者无不爱也,急亲贤之为务。”(同上)智者无所不知,但须处理好当前的紧急事务;仁者无所不爱,但须首先亲近贤人。智是对事物的认识,仁是道德伦理问题。尧舜既仁且智,只不过他们注意急 当务和亲贤人罢了。

荀子主“性恶”说,因此强调后天学习、教化的重要,并认为人有认识客观世界的能力。只要通过学习,在认识上达到极其透彻、毫无偏蔽的境界,就可以“坐于室,而见四海;处于今,而论久远;疏观(统观)万物而知其情;参稽(考察)治乱而知其度(法度),经纬(治理)天地而材官(利用)万物,制割大理(制断众理)而宇宙里矣(包罗了宇宙)。”(《荀子·解蔽》)荀子说的“智”是掌握自然、社会的规律。这和他制天命而用之的思想是一致的。汉代以后,许多学者都肯定“智”的重要。汉代学者以仁、义、礼、智、信为“五常”(五种基本道德)。《白虎通义》中说:“故人生而应八卦之体,得五气以为常,仁义礼智信也。”王充在《论衡》中也说:“五常之道,仁义礼智信也。”董仲舒对智有具体的发挥:“仁而不智,则爱而不别也;智而不仁,则知而不为也。”(《春秋繁露》)认为仁智不可偏废。董仲舒又说:“智者见祸福远,其知利害早,物动而知其化,事兴而知其归。”(同上)这里说的智已包含学问和见识的意思。有了对外界事物的知识,就可以掌握事物发展变化的规律,预见事物发展的趋势,预见未来的吉凶祸福。

此外还有许多学者论学问和智慧的重要性。如刘向说:“夫学者,祟名位身之本也。仪状齐等而饰貌者好,质性同伦而学问者智”。(《说苑·建本》)有学问才能增长智慧和才干。清人袁牧说:“学如弓弩,才如箭镞,识以领之,方能中鹄。”(《续诗品注·尚识》)学问、见识、智慧和德行、才能、事业是相互依存、相互促进的。

古人说的学问、见识、智慧,虽然包含对客观事物的认识,但以道德知识为主,掌握知识也主要是为了辨别善恶是非,提高道德品质。也就是说,偏重成己,忽视成物,偏重改造主观世界,忽视改造客观世界。学习内容也偏重于政教伦理,忽视生产劳动方面的科学技术知识。中国古代虽有天文、数学、医学等方面的成就,但自然科学始终没有成为学术研究的重点和主流。许多人的聪明才智都耗费在治经治史和吟诗作赋上去了。这样,造成科技落后、生产发展缓慢的局面。这是值得我们反省和总结的。

英国哲学家费兰西斯·培根提出“知识就是力量”的著名口号。培根认为:“赤裸裸的手和无依靠的理智,都是不能有多大作为的。”(《新工具》)只有掌握反映自然发展规律的知识,才能成为改造自然的巨大力量。培根的观点冲破了中世纪神学的束缚,推动西方现代科技的发展,并造就了西方社会现代高度的物质文明。

综合中国古代德智并重的思想和西方的知识观,我们可以对现代人的素质获得全面的了解。人的全面发展,即体力和智力的结合,会使身心和才能得到充分、全面、自由的发展,最终摆脱旧的分工的奴役和束缚。这是我们的理想。根据这种理想,现代人的素质要求应该包括德、才、学、识、体等各个方面。“德”是处理个人与社会、自我与他人关系的行为规范的总和。“才”是才能,反映一个人认识、改造世界的本领、技巧和能动性。“学”是知识水平,包括直接知识和间接知识,理论知识和实践知识。“识”是在才和学的基础上形成的对客观事物的见解和预见性。“体”是体质和体力,是德才学识的物质基础。在人的诸种素质中,“学”(文化知识水平)为其它素质的发展奠定智力基础。文化知识水平低,德、才、识的发展都要受到限制。体力的发展,也有赖干医药卫生科学知识的发展。总之,掌握现代科学文化知识,是培养“四有”新人的需要,是建设社会主义现代化强国的需要,也是我们修身的基本内容和要求。

一个人不仅要有学问,有知识,还要有见识。有学而无识,知识就是一堆死的东西,不能在实践中发挥作用。识和学相联系,识是建立在可靠的知识储备和运用知识的能力之上的。对客观事物有正确的认识,懂得事物发展的规律,才能预测事物的发展趋势,提出解决问题的办法。

因此见识表现为对事物的认识具有预见性,深刻性,有独到的见解和判断力,善于分析事物的矛盾,能够抓住关键问题,妥善处理各种复杂的矛盾。

《周易》上说:“履霜,坚冰至。”(《坤卦·初六》)古人认为,霜表示阴气开始凝聚,踏着霜,知道坚冰就要到了。由霜到冰,是事物发展的顺序和规律。由霜预见冰,这是古人总结客观规律提出的见解。

吕坤对“识”作过具体分析。他说:“未事而知其来,始事而知其终,定事而知其变,此之谓长虑。此之谓识。”(《呻吟语》)事情没有发生能预见它的发生,事情开始发生时能预见它的结局,事情发生后能预见它的变化,这就是见识。可见吕坤也是把见识理解为对事物的预见性。吕坤又说:“见面前之千里,不着见背后之一寸。故达观非难,而反观为难;见见非难,而见不见为难。”这里提出对事物的预见应该具有全面性、深刻性。不仅要看到正面,还要看到背面,不仅要看到明的,还要看到暗的。正面的东西,已经暴露出来的东西,人们容易看到,背面的东西,还隐藏着的东西,一般的人就不容易看到。所以说:“反观为难”,“见不见为难”。能不能“反观”和“见不见”,可以判断一个人是否具有远见卓识。

远见卓识不是每个人都有的。有的人见识高远,有的人见识短浅,有的人人云亦云,没有独立见解。“群行群止看识见”,许多人在一起做事和讨论问题,就可以看出每个人见识的高低来。

不能要求每个人一开始就有远见卓识,但可以要求每个人对事物有独立思考的能力,有自己的判断和看法,提出自己独立的见解,不能依傍别人,随声附和。如果遇事提不出自己的看法,那还谈什么见识。

一个人的见解不一定都高明正确。如果见解不正确,又要固执坚持,就会成为偏见。有见解是好的,固执偏见是不好的。增长见识要从学习和实践两个方面下工夫。这就是古人说的“博学而不穷,笃行而不倦。”学习能够长见识。学理论,学历史,学各种科学知识。理论的指导,知识的涵养,历史的经验教训,可以帮助人们了解事物的真相,提出正确的判断和处理办法。实践经验可以增长见识。实践出真知。真知是对事物的正确认识,许多真知是从实践中来的,不是从书本上来的。因此,要了解社会,了解生活,通达世态人情;对社会生活、世态人情一窍不通的人,虽有学问,往往流于迂腐,不能成为有识之士。

增长见识,还要向一切有识之士学习。每个人的知识见闻总有局限性,对事物的认识、见解也会有局限性。吸取别人的正确看法,可以弥补自己的不足。真正的远见卓识,往往是集中众人智慧取得的成果。有识之士不仅指那些见识超群的少数杰出人士,也包括有真知的见的普通人。“庙堂之士,常不及山野之夫可以料事烛理。”(《洪应明《菜根谭》)因为“庙堂之士”高高在上,对一些问题的看法可能发生错误。“山野之夫”了解实际,反而能够深明事理,料事如神。孔子提出“不耻下问”,这对于增进德性、学问和见识都是很重要的。

爱华网

爱华网