拯救本土文化

——以常德丝弦为例

摘要:文化是一种人类宝贵的精神财富,随着科技的进步经济的发展,人们越来越崇尚于物质享乐,而淡化了对文化的建设,许多传统的文化都濒临了灭绝的边缘。常德丝弦是一种常德本土文化,具有极强的地方特色,但这种曲艺流传并不广,许多本地人对其了解也不是很多,而且随着湖南娱乐产业的发展、外国文化的冲击、专家的相继辞世,这种本土文化也陷入了重大的危机中。

关键字:曲艺 丝弦 说唱 面临的挑战 应对的对策

正文

湖湘文化是一种有魅力的区域文化,他们以其独有的魅力影响着湖南人的思维方式、生活观念、审美情趣。曲艺是湖南地方文化的一种,常德丝弦是湖南曲种是湖南丝弦的重要分支,因在湖南丝弦中最为发达影响最大,已然有了独立曲种的地位,流传于湖南各地,演唱时用扬琴、琵琶、三弦、京胡、二胡等丝弦乐器伴奏而称为丝弦,还因用常德方言演唱故称为常德丝弦。2006年5月20日常德丝弦经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产。虽然其获得了国家级的认可,但还有很多人对它并不了解。

一、形成与发展

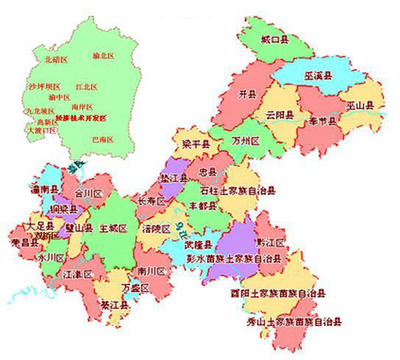

常德是重要湖湘文化发源地之一,它位于湖南省的西北部,沅江下游和澧水中下游,东临洞庭湖,西通黔川,南毗益阳,北连荆襄,史称“黔川咽喉,云贵门户”。自古以来盛行歌舞,也是名人集聚之地,有"文物之邦"、"人文渊薮"的美誉。“自晋陶渊明的《桃花源记》传世以来,历代文人雅士如唐刘禹锡、宋苏轼等也多次荟萃桃花源,他们的诗文很近似于常德丝弦的唱词,也曾在常德诗墙上留下了他们的墨迹。”①此后,《桃花源记》被常德丝弦的艺术家们认为是常德丝弦早期的唱词的雏形。

常德自古就是国家的重要农业产区,因为濒临沅水和澧水交通便利商业也较发达,随着人员的流通、交往,文化也不断融合,形成独具特色的常德地方文化。自宋元以来,常德城内各地的商人云集,随同而来的江浙乐师、歌女等也往返于沅澧之间,他们带来的时令小曲在滨户地区逐渐流播。元末战乱,外省的人大量涌入常德,这使得各地的民间艺术广为交流。

明代中叶,特别是到了后期,手工业的发展和商品的流通,推动了城市经济 ①选自 (清)应先烈 修,(清)陈楷礼 纂《湖湘文库--常德府志》岳麓书社2008版 第36页

的繁荣,不断壮大了市民阶层的队伍,也对传统的思想和文化产生了强劲的冲击,市民的创作意识不断增强,很多读书人投入到民间戏剧和曲艺的创作和编制中来。而随着商品经济的发展各地之间的经济交往不断加强,人口的流动不断增多,随着人口流动所带来的是文化的交融,各路商人携带本地流行的时调小曲进入常德,与常德方言融合,逐渐演变发展为常德丝弦。

清中期以后商业不断繁荣,而常德具有和擂茶的习惯,因而茶馆数量越来越多,为了招揽客人,纷纷邀请丝弦艺人演唱,以热闹门面,自此常德丝弦逐渐由文人雅士的自娱自乐走向市场。“清末,丝弦的木刻唱本已在常德肖福祥商号问世,这些刻本被称之为‘调子书’或‘堂班调’,”①从此,常德丝弦曲牌在大街小巷流传开来。清末民初,西方音乐和京剧的传入对常德丝弦音乐的发展产生过一定的影响。丝弦艺人把眼光投向戏曲,使丝弦音乐的板腔体更为完善。

每一次社会震荡都会给文化带来重大的影响。五四爱国运动及伴随出现的新文化运动和中国共产党的成立对于推动常德丝弦的发展也起到了一定的促进作用:一些丝弦艺人纷纷进入茶馆,酒楼行艺,在竞争中使演唱水平的到提高,促进了常德丝弦的不断发展;为了适应城市各阶层文化娱乐的要求,茶楼、书馆、戏院遍布,为丝弦曲艺的发展提供了必要的条件;随着反帝反封建斗争,尤其是抗日战争期间,爱国主义思想深入人心,出现了许多反帝爱国的新作品。

而在日本侵略战争中,常德也无法幸免,常德会战、常德细菌战,在一次次的战争中,常德人浴血奋战,死伤无数,在常德会战中常德成为一片废墟,人们流离失所,经济物质生活的不到保障,常德丝弦也遭受空前厄运,丝弦班社纷纷解体。

新中国成立后,国家在重政治建设的同时也加强了对文化的创建,常德丝弦得益于这个有利的政治环境而获得新生,各地陆续成立了民间艺人演出组,政府有关部门组织力量,加大有关经费投入,改善旧思想,搜集整理传统曲目,同时对其不断进行改革,创作新的曲目。

文化大革命,造成了文化气氛的低靡,造成了文化的囚笼,造成了文化的恐怖氛围,一如清朝的文字狱一样。丝弦艺人不敢创新,各丝弦演唱团体都受到了冲击,先后解散。

社会主义现代化时期的常德丝弦也得到不断地创新和发展。为了满足广大人 民群众日益增长的文化需要和文化审美,在内容、形式、品位等方面做出了一系 ①胡一鸣。常德丝弦音乐研究[M].北京:中国文联出版社,2003版 第26页

列的改进。他一改传统的坐唱形式,现有走唱,有时或有舞蹈。随着丝弦演唱艺术的不断改革发展,演唱形式也多样化了,从一种简单的自弹自唱扩张为一种复杂的群体表演,不仅有了单人演唱、双人演唱、群唱,而且它还冲出了茶馆、书馆、酒楼,搬上了舞台。同时有了专门的乐队,不用演员兼任乐师。伴奏的乐器也随之增多,除原有的乐器外,又加上了高胡,长三胡。低音提琴等,给常德丝弦的伴奏增添了色彩。

二、常德丝弦的特点

常德丝弦作为曲艺之一,与中国文学、戏曲、音乐、舞蹈等有着血脉相承的关系,它是综合艺术,包括文学、音乐及演员表演等多种因素。它不似戏剧、音乐、舞蹈有着某种明显的艺术特征,它形式多样,特点不一,有的似戏剧,有的似歌曲,有的还伴随舞蹈“说唱故事”。它是民间艺术发展的产物,戏曲、民歌、民间舞蹈、曲艺杂糅其间,或说亦歌、亦舞、亦曲,听众喜欢什么,艺人就演什么,艺术形式丰富多彩具有极强的生命力。

从它的名称中我们就可以看出它具有两个明显的特征:第一、地方色彩浓郁,体现常德的地方色彩,它是一种语言化了的音乐。常德丝弦,是时调小曲与常德方言的结合。常德人说自己的方言就像是在唱歌,尤其女子,语气温柔而婉约,像微风拂面。因此,有人说"常德丝弦的音乐是语言化的音乐,语言却又是音乐化的语言"。"咿儿哟,呀咿哟"这两句耳熟能详的衬词则仿佛是给常德丝弦贴上了一个标签。第二、伴奏乐器一丝弦乐器为主。以扬琴、琵琶、三弦、京胡、二胡等丝弦乐器伴奏。这些伴奏更加形象生动的塑造人物的性格和深化了故事的情节。

常德丝弦是常德地方市民阶层不断努力创造的,体现了他们朴实无华的特质。常德是一个多个民族的城市,是全国少数民族第三多的城市,汇聚了多个民族的文化和特征,这也体现了常德丝弦具有最大限度的囊括性和广泛性。

常德丝弦是一种以唱为主、以说为辅、说唱兼备、变化多样的民间说唱表演艺术。有的还伴随舞蹈。容量较大可以演唱人物,有情节的大型故事,也可以演唱短小精悍的段子。唱词来源于古代诗文,如:《赠汪伦》,有的来自常德本地地方歌谣,如:《月亮粑粑》,有的这取材于现实生活,如:《童年》。

三、常德丝弦具有的价值

一定的文化都具有其自身特有的价值,都对当地的文化、经济产生一定的影响。常德丝弦是从多种文化继承并发展而来,具有悠久的历史。无论是对经济、

文化还是精神建设具有重大的作用。

第一,它在一定程度上促进经济的发展。在清朝时就有老版为了招揽生意,而请丝弦艺人在茶馆或酒楼等经营场所。有关丝弦的书籍,团体,以及演出团体成为外来旅游客人必看或会买的纪念品。

第二,常德素来具有“戏曲之乡”的美称,而常德丝弦是常德曲艺的标签,其作品中不乏有介绍和赞扬常德的,如《常德是个好地方》、《柳叶湖上的乌篷船》等作品都在一定程度上对常德人,风土人情,景观等进行介绍和宣传,对加强全国乃至全世界对常德的了解具有重要的作用。

第三,它是对传统文化精神的传承,在现在经济下有所创新和发展,对于对于提高常德人民的自信心和自豪感,丰富常德人民的生活和加强他们的团结有着重要的作用。如富贵人家为了嫁、娶等大事都会请来丝弦艺人表演,以增加热闹氛围。

第四,一个地方的文化在一定程度上反应了当地人们的风俗和特点,体现当地人们的精神风貌。其作品中不乏表现常德人热情好客的情怀以及热爱家乡的情感,有些作品中也体现了对祖国的热爱之情。在不同的时期常德丝弦都会有进一步的发展,都会有所创新和改进这些体现了常德人民与时俱进的精神,在不同的历史发展阶段,都会与时代发展相结合,产生了大批新编曲目。其中有体现反腐倡廉工作的《瓜中情》。

第五,体现了汇合百家,兼收并蓄的开放精神。它是吴越文化与楚文化的融合。是湖南内部不同地域文化之间以及湖南与其他省区文化之间的沟通与融合。是不同学派,如宋学和汉学之间沟通与融合。与外国文化的交流。

四、现实中遇到的挑战

虽然近年来,常德丝弦较以往有了较大的发展取得了较好的成绩。但它只是在某个特定的领域取得的成绩,只是为一些丝弦专家所认可和知晓,就连我们常德本地人也有很多人不知道或不了解常德丝弦,不为人们所普遍接受的东西算不上出名,那么它的生命也就不够长久,人们保护它的意识也就不会那么强烈,失去或被淡忘的可能性也就越大。很多东西都是在不知不觉中流失的,许多传统的东西都不为现在青年人所认识和接受,现在社会经济不断发展,人们的生活方式和生活习性,审美情趣也在不断发生变化,这一些都给常德丝弦的传播、传承与发展都带来了巨大的挑战。

常德丝弦作为传统曲艺的一种,其内容取自古代的诗词散文、有的取自民间

故事或人们的日常生活,内容陈旧,表演形式呆板。又缺乏耳熟能详的有名曲目,使得它在人们头脑中的印象不是很深,由于现在青年对于传统文化的兴趣不如老一辈的艺术家,青少年越来越倾向与学习现代的乐器或音乐,愿意学习常德丝弦的越来越少,使得它的传承越来越困难,加之老一辈丝弦艺术家的相继辞世使得丝弦艺术的保存和发展有了进一步的阻碍。

湖南是全国文化产业第一的省份,其影视产业更是全国首屈一指,其中最为有名的就是湖南卫视,其娱乐节目收视率非常可观,但其所传播的大多是综艺娱乐节目,而现在社会不断发展,人们生活水平进一步提高,但与此同时物价也不断上涨,就如现在的房价不断攀升一样。人们的知识文化程度也不断提高,在就业岗位有限和产业不断发展,对人们自身能力水平要求不断提高,竞争越来越激烈,从而造成了人们的甚或压力不断增加,也正因为如此人们会更偏爱于能使人更加轻松和愉快的搞笑类的综艺娱乐节目,而不愿意去看那些传统,需要人们细细品味才能理解到的传统曲艺节目。

由于国家与世界不断接轨,受外来文化的冲击,许多人的思想也发生了不断地变化,认为:现代的就是美的,传统的就是不美的。人们越来越喜欢外国的传统文化和节日,一如中国人逐渐爱过外国节日而逐渐淡忘本国的节日,其中最为常见的是,外国的情人节几乎是每对情侣都知道的节日,但中国式的情人节——七夕,并没有多少中国情侣去庆祝和度过。正如节日一样,中国的音乐、曲艺等也不短受到外来音乐、文化的冲击,常德丝弦也不例外,许多青少年并不是不喜欢,而是并不了解。打开电脑,收音机收到或听到的全是本国流行音乐或欧美歌曲,这些都使得传统的曲艺——常德丝弦的生存空间不断受到挤压而不断缩小,使得它的发展难上加难。

五、应对挑战的对策

在现代化的社会传统的东西受到越来越多东西的冲击,发展之路充满了阻碍和坎坷。虽然如此我们不能眼看着它淹没在现代的潮流之中,应加强它的宣传、保护和发展,使其能在现代的社会中立足生根,为我们后代子孙留下一些传统的文化,使他们能见到他们祖辈的财富,增加他们的自信心和自豪感。

常德丝弦接受的挑战之一就是其本身所具有的不符合现代人们观念的特点,有时自身的缺点才是自己最大的敌人,要使它能够传承和发展下去最重要的一点就是要加强对其自身的改进和创新,使其能适应人们的潮流和趋向。如可以结合多种中西乐器,或者一些现在流行音乐因素,在表现形式上也给与一定的改进,

使其具有一些现代的元素,这样就会一改人们印象中传统曲艺枯燥、沉闷的特点,加强人们对丝弦艺术的兴趣,而有力于它的发展和传承。

任何事物都是具有两面性的,在湖南综艺节目对常德丝弦产生冲击的时候同时也给它提供了一个平台。其中湖南卫视的快乐大本营和天天向上在全国的收视率名列前茅,我们可以利用这些平台来加强对常德丝弦的宣传,使全国人民对其有所了解。同时要加大政府对丝弦艺术建设的经费投入。

常德丝弦的传承寄希望于下一代青年身上,青少年是祖国的未来,对中国的未来建设至关重要,因此我们要加强对它在校园中的宣传和建设,使其走进校园。编写有关的教材,从校园中普及有关知识,如在湖南中南大学在这方面就做的很好,他们的《今日中南新事多》就很出名,同时政府也要发挥其作用,由文化主管部门或艺术辅导部门组织举办各种普及学习班,在群众中教唱常德丝弦优秀曲目,采取文化与教育相结合的办法,组织中小学生演唱常德丝弦曲目,让它走进课堂,同时还可以组织各项比赛,加强学生的竞争意识,在竞争中来提高青少年对常德丝弦艺术的兴趣。建立有力的奖励制度,对于演唱常德丝弦曲目的青少年给予一定的奖励,引导学生积极参加常德丝弦的学习与传承,把常德丝弦融入到学生的生活世界。

随着科学技术的日益进步,互联网在人们的生活中的影响越来越大,人们很多信息都是从网上获得的,所以我们可以利用互联网来加强对于常德丝弦的制作、宣传、传播。利用互联网来征集网友的意见,改善常德丝弦的内容形式,是其自身得到不断地完善和发展,同时它可以通过版权买个固定的网站来获取收益,推动常德文化产业的发展,而且他还可以利用互联网进行宣传,提高它的知名度和影响力,使得越来越多的人们能够了解到常德丝弦这一本土文化。

结束语

正如现在濒临灭绝的许多物种一样,许多传统文化也面临着同样的威胁,传统文化是中国文化的一部分,是中国文化的宝贵财富,常德丝弦作为一种传统的地方曲艺文化,有着自身特有的价值和文化底蕴,虽然国家一些曲艺专家已经认识到了他的重要性,并把它列入了国家非物质文化遗产的行列,但一种文化的传承和保护并不是靠一个人的努力就可以完成的,他需要中国广大人民群众的重视和保护。

参考文献

[1]聂荣华 万里 主编《湖湘文化通论》 湖南大学出版社出版 2005年版

[2]雷正和,欧阳义怀。常德丝弦音乐研究[M].北京:中国文艺出版社,2003年版

[3](清)应先烈 修,(清)陈楷礼 纂《湖湘文库--常德府志》岳麓书社2008版

[4] 蒋菁。中国戏曲音乐[M]。北京:人民音乐出版社,1995年版

[5]欧阳义怀。论常德丝弦音乐旋律的传承与创新[J]。中国音乐,2005

[6] 胡一鸣。常德丝弦音乐研究[M].北京:中国文联出版社,2003年版

[7]姜昆 倪锺之 主编《中国曲艺通史》 人民文学出版社出版 2005年版

[8]王乾坤 主编《湖湘读本》 华东师范大学出版社出版 2010年版

[9]蔡栋 主编《湖湘文化访谈》 湖南人民出版社出版 2010年版

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网

爱华网

爱华网