阿姨的著作《经与史——华夏世界的历史建构》最近被腾讯与经济观察报分别评为了年度好书。冬川豆在此推出的是书中精彩片段之一:

门阀取代贵族、士绅取代门阀、无形态群众取代士绅这一历史进程的背后,是自组织资源的不断流失和社会的不断散沙化……百业凋敝、吏治败坏、宗教衰颓。这样的一个散沙社会提前产生了大众民主时代的粗鄙,却没有大众民主的力量。

欢迎各位阅读和分享。文末点击阅读原文,可进入微店购买本书及阿姨签名版。

朝廷发现无形态的叛乱比贵族、门阀、士绅的有形态反抗更加难以医治,暴力镇压通常只会加快社会沙漠化和组织癌变的速度,然而为时已晚。吏治国家的精神就是通过散沙化削弱社会的抵抗能力,从而降低垂直管理的难度。流寇主义是吏治国家合乎逻辑的终点,在吏治国家的逻辑内无药可救。

族的灭亡既不意味着大家族的灭亡,更不意味着贫富贵贱差距的减少,仅仅意味着新人不再有义务培养门第家风,为社会保存不受权贵左右的价值中心。眼前的富贵变成了唯一的社会尺度,独立于朝廷之外的社会资源进一步减少。唐太宗、唐宣宗(人称小太宗)梦寐以求的理想社会终于出现了,虽然其子孙已经无缘享受。不过,某些赵宋宗室产生了相反的不满。“唐人推崔、卢等姓为甲族,虽子孙贫贱,皆家世所重。今人不复以氏族为事,王公之女,苟贫乏,有盛年而不能嫁者;闾阎富室,使可以婚侯门,婿甲科。”(南宋赵彦卫《云麓漫钞》卷三)陋宋之陋在于扁平社会缺乏稳定预期,盛衰沉浮取决于极其细微的因素。表面上看,社会似乎没有面临秦政的武断;实际上看,获得解放的社会散沙正在彼此实施无所不在的武断。表面上看,发迹变泰的门户已经洞开;实际上看,内向竞争的模式杜绝了阶级团体形成的可能。士、农、工、商都变成了同侪竞争的孤立者,进一步丧失生产和输出秩序的能力。较之封建贵族和门阀士族,科举士绅只能称为巨人的侏儒后裔。

hhh印刷术配合科举的扩大,推动了书面知识对经验知识的胜利。进士科对明经的胜利,将科举变成了智力测验。苏轼宣称:无论怎样改变试题,筛选产生的结果都差不多①。就程序公正而言,宋代的科举至少比唐代更加公正。然而,更大的公正反倒引起了更多的怨言。隋炀帝初开进士科的时候,社会仍然普遍认为门阀统治理所当然。文学之士只要得到次要官职,就已经心满意足。武后解放政权,宋仁宗扩大录取名额,刺激了野无遗贤的幻想,将科举变成了全民性质的博彩活动。无论政权如何解放,名额如何增加,总是赶不上报考人数的增加,尤其永远无法追上博彩罗曼司的夸张渲染。科举神话给华夏世界留下了三道永难愈合的创口:百业的凋敝,吏治的败坏,宗教的衰颓。

1、苏轼《拟进士对御试策并引状问》:“昔祖宗之朝,崇尚辞律,则诗赋之士曲尽其巧。自嘉祐以来,以古文为贵,则策论盛行于世,而诗赋几至于熄。今始以策取士,而士之在甲科者,多以谄谀得之。天下观望,谁敢不然。”《谢梅龙图书》:“轼闻古之君子,欲知是人也,则观之以言。言之不足以尽也,则使之赋诗以观其志。春秋之世,士大夫皆用此以卜其人之休咎,死生之间,而其应若影响符节之密。夫以终身之事而决于一诗,岂其诚发于中而不能以自蔽邪?《传》曰:‘登高能赋,可以为大夫矣。’古之所以取人者,何其简且约也。后之世风俗薄恶,惭不可信。孔子曰:‘今吾于人也,听其言而观其行。’知诗赋之不足以决其终身也,故试之论以观其所以是非于古之人,试之策以观其所以措置于今之世。而诗赋者,或以穷其所不能,策论者,或以掩其所不知。差之毫毛,辄以摈落,后之所以取人者,何其详且难也。夫惟简且约,故天下之士皆敦朴而忠厚;详且难,故天下之士虚浮而矫激。”

科举放榜时的情景

hhh“法的精神”对全社会都会产生间接的规训作用。封建主义的特征是组织资源丰富,培养了同样坚强的行业自治团体。各行各业都有类似骑士的荣誉感,才会产生干将莫邪这样的传奇②,形成悠久的行业传统和精湛的技艺。科举社会的精神是同侪互为敌国、世代形同陌路,唯恃才智个人主义和短期利益刺激。大凡高度依赖团队协作和传统熏陶的行业,无不向粗陋的实用主义退化。除了血缘家族,鲜有技艺的传承。即使家族的积累,也无法抵抗散沙社会特有的灭绝性战争。“野无遗贤”不仅抽取了各行各业的精英,也剥夺了剩余人员的自信心、荣誉感和责任感,使他们热爱钻营智慧、鄙视劳动伦理。反观瑞士诸州和日本诸藩的工匠,家世往往比领主更为悠久,视职业荣誉感胜过生命,仿佛预先为工业时代做好了准备。扁平社会的宗族没有门阀的凝聚力和礼法传统,在和平时期富不过三代,在战争时期灭绝或流散的可能性远远超过幸存。门阀大族千里长征、化家为国的传奇,已成绝响。积累难而破坏易,宋明以降的社会生态自然每况愈下。散沙社会提前演化产生了大众民主时代的粗鄙,却没有大众民主的力量。

2、《太平御览》卷三四三引《列士传》:“干将莫邪为晋君作剑,三年而成,剑有雌雄,天下名器也。乃以雌剑献君,留其雄者。谓其妻曰:‘吾藏剑在南山之阴,北山之阳,松生石上,剑在其中矣。君若觉,杀我。尔生男以告之。’及至君觉,杀干将,妻后生男,名赤鼻,具以告之。赤鼻斫南山之松不得剑,思于屋柱中得之。晋君梦一人,眉广三寸,辞欲报仇,购求甚急。乃逃朱兴山中。遇客欲为之报,乃刎首。将以奉晋君。客令镬煮之头三日,三日跳不烂,君往观之,客以雄剑倚拟君,君头堕镬中,客又自刎,三头悉烂,不可分别,分葬之。名曰三王冢。”

hhh腐败是吏治国家的固有特征,严重程度与扁平化倾向成正比。贵族和门阀的社会地位并不取决于官职,入仕通常是为了政治目标,收入通常并不依赖俸禄,随时可能因政见不合辞官归隐。平民冒险家一旦失去官职,就会一无所有。家族的前途和自己的婚姻都押在科举的赌博上面。教育和进京的开支对门阀而言并不重要,他们经常为朝廷和地方提供免费的服务,而这却往往要消耗平民冒险家几代人的积累。因此平民冒险家们通常处在根本输不起却又多半会输的状态。他们如果侥幸得手,拒绝补偿妻子和家族的牺牲就是罪大恶极,因此没有比拒绝腐败更不道德的举动了,这种行径几乎相当于军人临阵倒戈。岳飞因在学徒年代曾经依靠家族的资助,就将并无节操可言的亲族塞满了军队,没有辜负“岳家军”的名号。他的贤能体现于不肯徇私,保存了一定的社会责任感。杨再兴杀害了他的弟弟岳翻,他居然肯重用杨再兴③,证明他确实名不虚传,不肖之徒肯定会作出相反的选择。贤与不肖之徒的差别并不在于腐败与否,因为整个社会生态系统都是依靠腐败维持的。唐人传奇、宋人平话和金元杂剧体现了这些冒险家的白日梦,堪称心理变态的展览馆。赌徒的人格和道德从来都是高度扭曲的,他们眼中的世界犹如一幅漫画。东周贵族通常为政治哲学和爱国主义而斗争,六朝隋唐的门阀通常为种族和地缘而斗争,宋明的士大夫通常为美差肥缺而斗争。

3、《宋史·卷三百六十八·列传第一百二十七》:“杨再兴,贼曹成将也。绍兴二年,岳飞破成,入莫邪关。第五将韩顺夫解鞍脱甲,以所虏妇人佐酒。再兴率众直入其营,官军却,杀顺夫,又杀飞弟翻。”

hhh门阀时代的宗教是平等主义的主要庇护所,在思想界的地位相当于寒人武夫在政界的地位,集中了平民阶级最佳智力资源和最大希望。晋唐佛法之盛,与此不无关系。唐代雕版印刷的书籍当中,佛经十倍于儒。新儒家对佛教的反击限于士人的小圈子,论哲学的精密和复杂,并不足以比肩印度。灭佛运动时间甚短,地域比北魏的同类迫害更小,不应造成更大的影响。何况,这些打击都没有触及佛教的思想创造力。然而,晚期佛教的最大特点就是思想创造力的衰退。译经的热忱消退,伪造的经文却层出不穷。学派纷争销声匿迹,代之以禅宗的后现代式逃避主义。寺院的组织资源和周围的社会同步退化,终至僧侣等价于走投无路的游民。在这些环环相扣的系统演变中,人才的消乏起到了关键性的作用。玄奘一流人物如果生在苏轼的时代,很难不成为智力测验的胜利者。慧能及其继承人纵然放弃宗教,科举能力也不会比陈友定④一流人物强多少。唯识论对前者的天然吸引力,跟后现代主义对后者的天然吸引力一样自然。佛教在官府眼中的地位,通常等同于僧侣精英在士人精英眼中的地位。禅宗的门徒确乎不大可能赢得谢灵运或梁武帝的智力兴趣,明清的佛寺倒是很有可能引起明太祖或清高宗的邪教动员猜忌。佛教和白莲教之类的民间信仰难以区别,本身就是阶级地位下降的证据。

4、《明史·卷一百二十四·列传第十二》:“陈友定,一名有定,字安国,福清人……以农家子起佣伍,目不知书。及据八郡,数招致文学知名士,如闽县郑定、庐州王翰之属,留置幕下,粗涉文史。”

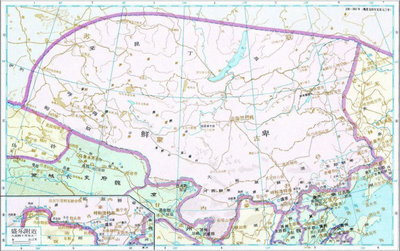

hhh贵族来自部落长老和武士,积累资源的无文时代远远长于人类已知的文明史,犹如参天大树的根须远比枝叶茂盛。只有在他们生长过的地方,才会存在产生文明的基础。门阀能够控制清议,士绅却是科举制造的产物。学阀积累资源,通过士族变成门阀,需要数百年时间,衰落也需要同样的时间。士绅通过科举获得寻租资格,只能造就几代人的富贵,然后在同样短暂的时间内消亡。如果贵族是造就共同体的苍松翠柏,门阀是荫庇地方的灌木丛林,士绅就是一季一枯荣的野草。然而,即使野草也有保护土壤的功能。野草虽然取代了灌木,仍然不失为抵抗沙漠化的最后屏障。他们衰败的地方,沙甸就从枯萎的草根下露出狰狞的面目。靖康以降,大江南北就形成了草原和沙漠的尖刻对比。士绅统治的两浙在和平时期是儒雅风流之乡,在战争时期是自卫团体和复国主义的最后堡垒。华北的碎片化小农直接面对官府或盗贼,像婴儿一样任人宰割。他们在和平时期不知礼义、不重亲情,浸淫流民文化的残忍和狡黠,以致王船山(夫之)准备开除他们的华夏资格⑤;在战争时期没有任何抵抗能力,在京师陷落后立刻投降,毫无心理障碍地为敌前驱。

5、王夫之《思问录·外篇》:“吴、楚、闽、越,汉以前夷也,而今为文教之薮。齐、晋、燕、赵,唐、隋以前之中夏也,而今之椎钝駤戾者,十九而抱禽心矣。宋之去今五百年耳,邵子谓南人作相,乱自此始,则南人犹劣于北也,洪、永以来,学术节义,事功文章,皆出荆、扬之产,而贪忍无良、弑君卖国、结宫禁、附宦寺事仇雠者,北人为尤酷焉。则邵子之言,验于宋而移于今矣。今且两粤、滇、黔,渐向文明,而徐、豫以北,风俗人心,益不忍问。地气南徙,在近小间有如此者。推之荒远,此混沌而彼文明,又何怪乎?”

兵车行

hhh士绅的保护功能源于他们的乡土共同体,前述的岳飞并非没有一定的代表性。他出身相州的大家族,如果个人有才能而缺资金,不难指望家族的集体主义支持,但资助当然不是免费的,而是基于血缘和伦理默契的互惠关系。岳飞一旦入朝,就会提携亲族子弟做官。他若有所聚敛,自然会交给家乡的亲族买房置地⑥。他早晚会让出朝廷的位置,告老还乡,依靠亲族安度晚年。他在朝之日,犹如乡土共同体派驻京师的国会议员,有能力为家乡兴利除弊。只要他深得朝廷信任,任何聚敛摊派的政策,甚至用不着他亲自开口就会自动绕开他的家乡,由此造成的缺口肯定会落到没有产生杰出士绅的其他地方头上,仅仅因为后者向朝廷告状的成本更高。他若在朝廷或任所有所聚敛,最后肯定会分润给家乡父老。他经常是朝廷的蠹虫和任所百姓的灾星,却总是家乡父老的恩人和朋友。士绅是宦官的天敌,因为他有自己的乡土共同体。宦官是汤因比意义上,而非马克思意义上的无产者。他往往有许多物质财富,但没有自己的乡土共同体,注定老死在宫廷,因此他肯定要为宫廷的利益剥夺地方。只有士绅才能阻止他,保护自己养老的家园。兵戈之际,只有士绅的关系网才能维持自卫队。乡里没有自己的曾国藩或赵景贤(1822-1863,浙江归安人,道光二十四年举人。在籍倡团练,历授福建督粮道,加布政使衔。守湖州,为湖州道员,团练总办。太平军忠王李秀成在咸丰十年以重兵围湖州城,赵景贤组织乡勇抵抗,打退太平军数度围城,同治元年正月城陷被俘就义),就只能等待赤地千里的下场。没有士绅英雄的乡里如果想要改变自己注定悲惨的命运,最便捷的方法就是投资共同体的公共教育,尽可能早、尽可能多地培养自己派驻朝廷的代理人。

6、岳飞发达以后,故乡汤阴县的岳氏宗族纷纷南逃投奔他。岳飞在九江陆续买下旱田“十一顷九十六亩三角”,水田“七顷八十八亩一角”,以及房屋“四百九十八间”。其中三十八间建在江州城中,作为自己私宅,其余的房屋主要集中在庐山之南的岳家市。岳家市既是岳母葬地,又是岳氏宗族的聚居地。“九江有宅一区,聚家族之北来者,有田数顷,尽以赡守家者”(《金佗续编》卷九《遗事》)。

hhh当然,岳氏宗族没有严格遵循上述的经典模式。靖康之难将他们的很大一部分驱赶到南方,做起了供应军资的茶叶垄断经营,给渡江贸易的商人造成了很大的困扰。他们留在北方的亲族从历史上消失了。金亡、元亡和黄河的几度决口都造成了当地人口的灭绝,他们幸存的机会不大。即使幸存,也肯定淹没在明太祖强制迁徙的小农海洋内了。小农散沙没有形成强有力的士绅,也就失去了组织乡邻或亲族的凝结核。没有强有力的乡邻或亲族组织,就没有高效的公共教育投资。没有高效的公共教育投资,就没有派驻朝廷的代理人、组织自卫队的保护人以及兴办水利、公共事业的经纪人。没有这些凝结核,和平时期土地退化、战争时期人口灭绝的噩运就无法避免。相对聪明或富裕的人士因此尽可能离开,从而进一步减少了潜在的凝结核。恶性循环一轮接一轮,终于将二周和孔孟的家园变成了流民和流寇的主要产地。他们都是上述恶性循环的幸存者,除掠夺其他地区以外别无出路。他们只习惯野蛮的生存环境,自然也会用野蛮的手段对待富裕的邻居。他们的掠夺如果毁灭了其他地区的组织资源,就会将其变成流民和流寇的下一个生产地,犹如癌细胞的转移和扩散。

hhh朝廷发现无形态的叛乱比贵族、门阀、士绅的有形态反抗更加难以医治,暴力镇压通常只会加快社会沙漠化和组织癌变的速度,然而为时已晚。吏治国家的精神就是通过散沙化削弱社会的抵抗能力,从而降低垂直管理的难度。没有吏治国家就没有朝廷,因此朝廷只能付出应有的代价。流寇主义是吏治国家合乎逻辑的终点,在吏治国家的逻辑内无药可救。文明就是形态和组织的时间-空间孤岛,野蛮就是无形态的汪洋大海。文明产生于无形态的自生秩序,终于被内生的无形态吞噬,陷入比史前时代更残酷的二度野蛮状态。蛮族征服者如果在这时降临,那就是没落文明所能指望的最大幸运。因为征服以其定义,就是秩序的输入。蛮族是秩序的积累者,而文明是秩序的挥霍者。蛮族征服没落文明,实际上是一种自我牺牲,放弃了自发产生独立文明的机会,用自己的积累拯救没落文明。

爱华网

爱华网