刘柏煦和他的“痣”

文 | 物道

对于轻易可以得到新东西,也轻易可以舍弃旧东西的我们这一代来说,眷恋是一个稀有的词汇。可当我看到一个和我儿时记忆中的蓝边碗相似的器皿出现时,我内心深藏的眷恋还是被勾了出来。

七八十年代的中国,很多家庭都会使用一种粗瓷烧制、印着蓝边青花的碗。那时,盘子很少,它们是每家每户必备的家什。人们无论是盛菜、盛汤还是盛饭,都用它。

后来这种碗逐渐被更精致的碗替代,早已淡出人们的生活。而在北京,有个来自内蒙古的设计师刘柏煦,花了七年的时间重新设计了一个平凡无奇的蓝边碗。这个碗,除了盛饭,也盛了我们关于过去的记忆。

记忆里的蓝边

儿时的年代生活不比如今,鱼肉平常很难见到,但一海碗的饭还是管够的。那时人们勤快,脾胃也好过现在,于是往往一个大大的蓝边碗盛着饭上来,没个两三碗,男人都不会下桌。那时人们没什么应酬,每天孩子大人各自做完自己该做的事,就在饭点准时坐在自己的蓝边碗前,眼巴巴地等着家里的女主人把热气腾腾的米饭和菜拿过来。这种认真吃饭的情景,在现在却难以见到。

为了找回这种对食物最原始温暖的记忆。刘柏煦重新设计改良了旧时的蓝边碗。他的蓝边碗沿用传统泥料,保留利坯刀痕,样子朴拙,摸起来却手感极好。净白的瓷上,只有一条蓝色的线条,掩盖不了从骨子里透出的大方。

与现在主张薄如纸的瓷器不同,刘柏煦设计的碗沿有二三寸厚,碗底摸上去更厚些。蓝边碗是日用的器皿,使用和清洗的时候,厚些的胎质会更耐用。而略厚重的器皿,也会让人有种安心吃饭的踏实感。此外,刘柏煦还在碗的外侧设计了隐蔽的棱边,这样人在托起碗吃饭的时候,手指会有着力点,手感非常舒适。

除了碗,刘柏煦设计的“蓝边系列”中的蓝边杯也很经典。蓝边杯有一磅重,刘柏煦特意把杯子设计得厚一些,他说这样人们在喝水的时候嘴唇就会充分地包裹杯口,就像在亲吻厚厚的嘴唇。尤其在冬日,恐怕没什么比和一杯热茶“接吻”更温暖的了。

来自景德镇的“痣”

刘柏煦的设计品牌叫“痣”,作品集中为日用之器,全部为景德镇出品。传统的景德镇陶瓷技艺分工极细。而每位手艺人一生,甚至只会一种工序。景德镇有“一杯功力过手七十二方可成器”的说法。即一样瓷器的成型,在景德镇要经历72道工序,堪比唐僧取经的艰辛。

即便是这样,刘柏煦还是花了7年的时间,对他手里的蓝边杯、蓝边碗等经典款进行了无数次的改良。有时是杯子的弧度,有时是线条的粗细。这些外人看来无伤大雅的细节,对他来说却是天大的事。

这些年,蓝边碗和蓝边杯一直跟着他生活。每当有使用上觉得可以改进的好想法时,他就会马上着手去做。而他也相信,人和物之间是可以互相改变的。“器皿就是我们自己的投射。物可以载人,人也能载物。”有时候他对器皿的优化,其实何尝不是对生活的一种自我审视。

人与物,都有自己的痣

关于给自己的品牌取名“痣”,做过瓷器的人都知道,因为材料的秉性和特质,并不存在所谓完美的瓷器,就连拍卖行天价的青花瓶都会有自己的胎渍和釉点,这是瓷器天生的胎记。

物和人一样,都有外人看来想挑剔的“痣”,然而这也却恰恰是一个瓷器最难能可贵的脾性。那些景德镇里长期做瓷器的老手艺人,因为深谙痣是瓷器材料的特性,因此从来都不会把瓷器的“痣”视作缺憾,反而会认为是一种锦上添花的美。我们也有理由相信,只有拥有这份惜物之心的人,才值得拥有最好的器物。

除了这种天生的“痣”,刘柏煦还给他的一款设计加上了后天的“痣”。“痣”品牌铁釉系列中,刘柏煦给每只瓶子都标注了出窑时间。这样方便买到它们的主人记得它的年龄,以及每一个生日。他希望“痣”品牌的瓷器,能在和主人长年累月的相处中,成为对方的家人。

保持旧的记忆,和新的希望

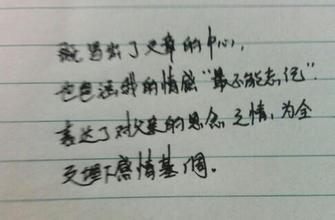

和刘柏煦聊天时,他经常把一句话挂在嘴边:我们必须保持旧的记忆和新的希望。

很多人误会“旧的记忆”,是要买古董,比如宋朝的青花瓷、清代的玉器,但在他看来,旧的记忆,只是我们对原来生活方式的一种延续。

“痣”的多数设计,都是老一辈生活方式的延续。比如敞口的蓝边碗,其实没人知道它到底是在哪一天出生的,但是人们却知道它是多年前爷爷传给爸爸,爸爸传给儿子,这样一代一代传下来的。这样的器皿既留下了年代的记忆,也告诉了我们一件事:好的设计其实都是“使用”出来的。而这也是一直以来不秀外观,只重使用感受的“痣”遵循的理念。

而关于器物的未来,刘柏煦希望痣的器物会成为使用者生活的一部分。一个会变老的人用着一个也会变老的器皿,彼此在岁月里一同经历改变。那时,一个老器皿里,装的将是一个人的一生。

文字为物道原创,图片由「刘柏煦」授权提供,版权归原作者所有。相关文章

▼

生于山野,却安于人间

爱华网

爱华网