一支湖笔,一场旅程。

撰文:雷虎摄影:阮传菊

湖笔与纸墨的亲密接触

正因为湖州与中国书画浓得化不开的关系,因而,在中国书画界,有“一部书画史,半部在湖州”之说。为什么半部书画史,不源自才子佳人辈出的苏州、扬州;也不发在王孙贵族成群的西安、北京,而是花落湖州?只因为湖笔。

中国书画是一门在毛笔笔尖上流动的艺术。而湖州,自宋时湖笔取代宣笔成为了中国毛笔的代表后,就一直与中国书画同呼吸。

善琏零距离

坐在自南京去湖州的高铁上,窗外弥天的雾霾让人看不清方向,只能埋头看书。

“去湖州?”刚坐定准备阅读,邻座和我搭讪。“你怎么知道?”才一个照面就被陌生人猜出了旅行的目的地让我很不爽。

像花一样绽放的湖笔

邻座笑而不答,指了指书扉页,《中国古代毛笔研究》,原来“此地无银”的招牌插在这里。原以为湖笔只是文化人才关注的非主流,没想到它已经融入了国人血脉里。

书是我去湖州寻笔前做的功课的成果——对湖笔一窍不通,于是昨天先拜访了南京艺术学院书法系副教授朱友舟。朱先生本人是知名书法家,更是研究中国毛笔的行家。先和他闲聊后再去访笔工,意在扯虎皮做大旗。和朱先生聊得兴起,对湖笔兴致更浓了,第二天就坐上开往湖州的高铁时顺便带上了朱友舟的著作《中国古代毛笔研究》,做临时抱佛脚状。但是高铁没有让我打成如意算盘。才看完序言,翻完目录就已到湖州站。

善琏湖笔厂的特大湖笔

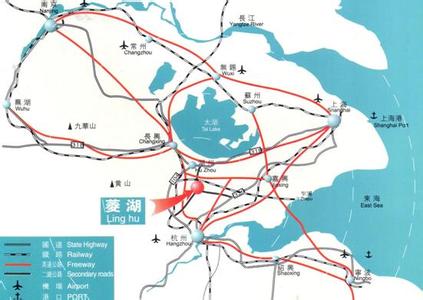

钻出火车,又钻进雾霾里。眼前的湖州,和雾霾笼罩的南京没有任何区别,和湖笔也没半毛钱关系。因为湖笔虽以湖州之名,但是湖笔产自湖州东南四十公里处的善琏古镇。调出手机地图,织里、南浔、乌镇、双林一个个从水中捞起的地名映入眼帘。地图上显示我已经闯入了江南水乡腹地。但是眼睛看到的却到处是林立的高楼和烟囱,空气中还弥漫着焦糊味。

车进善琏镇,司机在鳞次栉比的湖笔招牌中迷失了方向。不断停车问路。“湖笔厂?这里到处都是湖笔厂!”“善琏湖笔厂?这里都是善琏湖笔厂啊!”当在迷雾中寻得那古香的牌坊,在牌坊上看到“善琏湖笔厂——沙孟海题”几个大字后,终于拨云见日了。“就是这?我来过好多次啊!以前这门前不是一条河么?河边还有个码头,有好多人往船上装毛笔的啊?”司机在迷雾中彻底迷失了。

蒙公祠上湖笔厂

牌坊后是一个宽敞的四合院,院中心是一个十平米见方的花坛,花坛中间立着一块巨石。凑近观摩,本以为会找到书法家的题词,出人意料的却发现是《蒙公祭》。

湖笔厂的蒙公祠遗址

从碑文我知道了湖笔厂的历史——原来,庙桥弄6号,也就是现在的善琏湖厂,前身就是毛笔业始祖蒙恬祠。善琏的蒙公祠始建于元代,那正是湖笔取代宣笔,夺得中国毛笔帅印的年代。

每年农历三月十六日蒙恬生日,农历九月十六日笔祖娘娘生日时,笔工们就从各地赶来蒙公祠祭祀笔祖蒙恬。这个传统随着湖笔的兴盛而慢慢融入了每个善琏人的血液,成为了善琏镇的民间习俗,祭祀蒙公的日子,也就成为了古时制笔业的“年会”。

1943年,在一次日军的空袭中,整个善琏庙桥弄被一颗炸弹夷平,蒙公祠也未能幸免。1955年,公私合营如火如荼开展,善琏存在了二千年之久前店后坊的各大小笔庄被统一收编。1959年,在原蒙公祠废墟上建立了善琏湖笔厂,从此,善琏只见笔工,不祭蒙公。

湖笔制作技艺国家级非遗传承人邱昌明手作

正当我看着碑文神游时,一位魁梧的中年人把我拉回了人间。接过他递过来的名片,我才知道他就是善琏湖笔厂的副厂长。“庙桥弄6号!庙桥?”看着名片上的地址,我想起了刚才司机的话。

“这庙桥,是延续以前的老地名。直到前几年,我们湖笔厂前都是一条小河,河上有一座石桥名为庙桥,所以这一带就称为庙桥弄了。无论是蒙公祠时期,蒙公祭时各地的笔工;还是改湖笔厂后,南来北往的笔贩,都是坐船而来,在庙桥上岸的!”说到蒙公的前世,湖笔厂的今生就如同名门世家在数家谱,语言中有说不出的自豪。

湖笔成品

沿着院子四周修建有平房一栋,小楼二三。“湖笔厂兴盛时期,这里曾经有七百多号人。那是择料车间,这栋负责水盆,那栋里边专门制笔杆!”站在蒙公石前,老厂长指着空荡荡的厂房感慨万千。自从上世纪90年代后,市场经济开始萌动,大小笔庄如雨后春笋般冒出,曾经汇聚百家笔工的湖笔厂就变成了湖笔界的黄埔军校。

千万毛中拣一毫

文房四宝中,向来有“笔墨纸砚”之序。笔排在首位,并不是因为价值居首,正好相反。相对于已跻身于藏品的墨纸砚,千百年来,毛笔快速消耗品的属性一直没有改变。以价值来说,笔一直处于文房四宝价值的末端。之所以把笔放在首位,皆因制笔太难。

黄庭坚说:“唯笔工最难……研得一,可以了一生。墨得一,可以了一岁,纸则麻楮藤竹,随其地产所宜,皆有良工。”但是制毛笔太难了,因为,对每个笔工来说,都有要严格遵守的“三义四德”。所谓“三义”,是遵守制作工匠秉承“精、纯、美”的准则;所谓“四德”,是指生产出的成品湖笔“尖、齐、圆、健”四德齐备。

笔料:主要是将原料毛按长短、粗细、色泽、有锋或无锋等不同特点,分成几十个品种,供制作不同种类、形制、品质的笔选用。

水盆操作:笔工们一手拿着角梳,一手攥着脱脂过的毛料在水盆中反复梳洗、逐根挑选,按色泽、锋颖、软硬等不同级别进行一根根分类、组合,做成刀片状的刀头毛。

结头:也叫扎毫,水盆做好的半成品笔头,送到这一道工序进行结扎。然后用溶化的松香滴于笔头根部,使笔毛不易脱落。

蒲墩:精选笔管的工序。在逐根的挑选中,把干裂、虫蛀、皮色苍老、粗细不匀的笔管剔除,并按笔的各个品种规格要求,分类选出色泽、粗细、杆长一致的笔管。

装套:包括两个部分。一是装笔头,将经精选的笔管进行挖孔,把结扎好的笔头安装其中。二是为装好的笔配制笔帽。

择笔又称为修笔,是对前面工序形成的半成品毛笔进行最后检验并修整的工序,笔工要将影响内在和外观质量的笔毛剔除,并将笔头整形,最终达到尖、齐、圆、健的品质要求。

刻字:在笔管上刻上各种字体。比如笔的品名和生产厂家的名号等等。

等待包装的成品湖笔

“善琏毛笔一直到现在都是由纯手工制作,湖笔虽小,但制笔却是一个系统工程。每支湖笔从原料进口到出厂,都要经过择料、水盆、结头、装套、择笔、刻字等十二道大工序,而每个大工序,又可被分解为少则二三道,多至二三十道小工序。”在一楼的湖笔博物馆里,当看到各种精美的文物时,我惊叹于湖笔的精美。问其所以然,厂长机关枪一般说出了一堆专业术语。这让刚刚理清头绪的我思维又如坠入迷雾。看到我的迷雾,厂长把我领进一栋三层的大楼观摩湖笔制造工序。

看着“参观由里走”的指示牌,我明白,湖笔厂已经完全“沦陷”了,这儿早已经不再是一个单纯生产湖笔的地方,而成为了一个书画道场。

对于笔工来说,制笔可能是平凡普通的工作,但是在外人眼里,这却是一项书画艺术混沌初开的地方,是艺术气和神秘感合体。

每位来善琏寻笔琏者,博物馆远远抵挡不住他们的探寻欲的。在带了无数批寻笔者到制笔车间参观后,最终湖笔厂决定顺水推舟,把制笔变成工业旅游试点。让参观者在漫游湖笔一百二十道工序中,体会“一支湖笔的诞生”。

晾晒中的半成品笔头

我们在参观指示牌的引导下走上二楼,阳上的一幕立刻把我震住了:阳台上几十个竹栏棚一字拍开,每个栏棚里都晒满了如同水饺一般的毛绒疙瘩。我赶紧拍了一张照片在微博上晒。萝卜头、干鱼?小伙伴们开始自由想象。没等我公布答案,五行缺心眼的摄影师就开始惊呼:“好多水饺!”摄影师惊呼过后一秒钟,房间里发出山呼海啸般的笑声。

“毛笔头?怎么可能?咦?还真是的!”摄影师在我的示意下刷我微博,此时已经有位文化达人试探着问我是不是到了湖笔厂!

摄影师怯生生推开门,所有笔工们齐刷刷抬起头对这位“只把笔头当水饺”者行注目礼后,又埋头开始理手上的毛料了。只见她们每人左手拿着一团整齐湿润的羊毛,右手用指甲不断从羊毛团中抽丝。虽然笔工们差不多都已年近花甲,但手法却十分敏捷。每秒之中甚至能重复抽丝的动作二三次。“这道工序,叫水盆,也叫水作工。笔工的任务就是将浸在水盆中的笔毛理顺,带湿剔除不适合做笔的杂毛、绒毛、无锋之毛,然后把理顺的笔毛整理成半成品的笔头。”

湖笔刻字工具

善琏有句俗语:“毛笔一把毛,神仙摸不着。”而湖笔笔工做的就是“神仙摸不着”的理毛工作。想把自由生长的狼毫、兔毫、羊毛做成蓄墨、聚锋的湖笔,难度可想而知。一个看似简单的水盆工艺,却“千万毛中拣一毫”,真正要做好,少则三年,多则十载。好在湖州笔工们从来对自己的工作都是“从一而终”。无论是水盆、择笔,还是刻字,要么不干,要干就是一辈子。

在我观摩的间歇,厂长拿出一本发黄的相片,已是上世纪七十年代拍的黑白照片。看到相册,老头老太太们不约而同的围了上来。

“这个是我?你看那时皮肤嫩得像豆腐似的!现在真是干树皮啊!”

“这不是我刚刚被师傅允许执刀刻字时拍的么?没想到这一刻就是五十多年啊。”

湖笔厂唯一的90后笔工

老笔工们,进厂时都是靓丽的少女、阳光帅小伙,但如今已经成为了白发苍苍的老人。当时他们没想过会干这么长时间,但是干的时间长了,工友们就成为了老伙伴。

制湖笔是一门有一百道工艺分工协助的技艺。每一道工序都不可或缺。在一起协作久了,工作之外的生活,大家也成为一个都不能少的亲兄弟,好姐妹。正是因为一辈子只做一样事情,培养了笔工们高超的技艺。有这群笔工在,“湖颖之技甲天下”的湖笔就有了根基。

笔工双城记

从湖笔厂出来后已是下午两点钟。湖笔厂的笔工建议我去湖笔街转转,因为国营的湖笔厂是善琏湖笔的非典型存在。要了解真正的湖笔,就得拜访湖笔街那些民营的笔庄,他们的生活才是湖笔真正的生态。

湖笔厂的笔工们都是以厂为家,孩子放学后会到父母制笔的工作台旁写作业、玩耍。

听从了笔工的建议,我决定潜伏湖笔街旁观察。很快,我就发现不同寻常处——整个湖笔街空无一人。于是我连忙招呼摄影师探“鬼城”。

时间是下午三点左右,笔街沐浴在冬日阳光下,但湖笔街却格外阴森:这是一条长约一百多米的仿古街道,街两边是鳞次栉比的笔庄,有三分之二的笔庄都闭门谢客,另外三分之一的笔庄门可罗雀。街上空无一人,好不容易看到一位清洁工扛着扫把走过,连忙凑上前去询问:“师傅可知松鹤笔庄在哪?”

松鹤笔庄是朱友舟和湖笔厂笔工一致推荐的。他们一致推荐,是因为笔庄的老板章小华:十五年前,江西进贤的制笔世家章小华,因为仰慕湖笔的声名,背井离乡来到湖州。十五年后,一个从进贤来湖州朝圣的外地笔工,竟然成为了湖笔的招牌。

清洁工指了指前方十余米处的一家店铺:“看到前面那家门前有一对毛笔灯的笔庄没?那就是松鹤笔庄了!”

手法家朱友周正在用湖笔创作书法作品

从那对毛笔状的霓虹灯间的空隙往门里看,只见一位国字脸的中年人在伏案整理笔头。我报个家门后,中年人把手上的笔头一放,开始说自己和湖笔的情缘。

章小华出生在江西进贤一位毛笔世家,他对毛笔的情愫来源于父亲。“我从小和毛笔特别亲,不是因为毛笔能写字作画,而是毛笔能换化肥!”章小华和毛笔的故事不像我们想象的那样“人文”——章小华的父亲曾经是进贤毛笔厂厂长,但是父亲在当厂长时期,却是文革如火如荼的日子。“全国都在破四旧了,毛笔厂当然也处于半停工状态了。但是公社又不敢完全把毛笔厂关了,因为那时的进贤,就毛笔还有点名气,每当工社没钱买农药化肥时,工社书记就来找我父亲,要毛笔厂开工制笔换农药。”父亲是个传统的老笔工,对毛笔心存无限敬意,认为用毛笔换农药是对毛笔的侮辱,但是却又不得不为之。正是因为对农药的需求,让父亲的毛笔工厂在那非常年代还能断断续续开工。年少的章小华自小就在毛笔作坊摸爬滚打中爱上了湖笔。

松鹤笔厂的章小华正在制笔

上世纪90年代,章小华很快在进贤毛笔界闯出了名声。他觉得出外走走,看看自己做的毛笔究竟有几斤几两。章小华把最满意的几支毛笔带到了荣宝斋,荣宝斋的专家给了他一句评语:“真看不出,进贤也能制出这样的毛笔,竟然有几分湖笔的味道了!”荣宝斋专家的一句评语改变了章小华命运,他决定到湖州看看,真正的毛笔应该是怎么做的。

章小华坐着乌篷船从南浔上船,一路沿着曲折的水道南行,狭窄的水道上来回的都是天南海北的笔商,场景就如鲁迅先生的散文《社戏》中描绘的一般。那时,章小华觉得自己就像是一位戏迷,赴湖州寻笔就如戏迷们去看戏。而善琏无疑是这出湖笔折子戏最梦幻的戏台。

“就是这儿,我十五年前,就是从这儿下船的。船夫把缆绳往岸边的柱子上这么一绕就去喝酒去了,而我就像刘佬佬进了湖笔大观园。”章小华站在街道与商铺交界处,做了一个船家泊船的动作。当年,从码头上岸,章小华感觉到的是诗画江南。但如今,当年笔商们坐着船儿往来的纵横水道已经被填平,鳞次栉比的湖庄还在,但是已经旧貌换新颜。更有讽刺意味的是,章小华离开进贤老家来善琏这毛笔之者朝圣后十五年,当他成为湖笔翘楚后,整个毛笔界却三十年河东,三十年河西。湖笔大有被进贤毛笔赶超的趋势。

“湖州地区,因为人力成本,原材料等原因,近几年毛笔生产已经大不如前。”说到湖州制笔业的衰落,章小华给我们讲了一个故事。

湖笔制作原料

“有一次,我又到善琏周边的一个村子里收购羊毛。老远就看到羊倌正在杀猪,我纳闷了,问羊倌,你宰了这么多年的羊怎么突然改杀猪了。羊倌反问,你用过这么多年羊毛,羊没穿马甲你就不认识了?我定睛一看,好家伙,眼前的这只,长着羊的外表,却有着猪一般的体型。”我也乐得前俯后仰,但眼前的这位笔工却是一脸苦笑。讲起了“羊变猪”的原因。

最开始,羊毛衫走俏,于是人们就让羊少长羊毛,多长绒毛;后来,羊肉更好卖,于是羊就尽长肉不长毛了。善琏地处市场经济最发达的江浙地区。农户养殖的羊、兔的各项生理属性等都紧跟着市场的需求而变动。以前,制笔人从来没为羊毛操过心,因为善琏附近的村庄,随便就能找到上好的山羊毛、兔毫。后来,附近的羊基因变异,笔工们只能去浙南的深山中寻羊;再后来,大环境变迁,让深山中的羊也不能幸免,笔工们只能去内蒙、新疆寻羊。如今的羊毛、兔毫的质量,相较于以前已经是云泥之别了。湖州虽然有延续千年的制笔传统,技艺精湛的笔工。但如今制笔正面临着“巧妇难为无米之炊”的处境。

“现在,即使能寻找到适合制湖笔的羊毛,羊毛质量也大不如前。再加上制毛笔是劳动密集型产业,已经越来越不适应江浙地区的经济大环境!你看湖笔街上,虽然笔庄林立,但是很多笔庄只有个空壳。偌大的湖笔一条街,除了举办湖笔节时能热闹几天,平时几乎都见不到人,很多笔庄都不再从事湖笔生产,甚至直接从江西进贤进货。如果这样的趋势一直发展下去,湖州在不久的将来,将可能让出一千多年来中国毛笔业中心的位置!”章小华说到湖笔,语气中有不尽的感伤。自己十五年前,为了做最好的笔工,他背井离乡来到湖州。没想到,十五年后,自己成为湖笔界的“顶尖高手”后,湖笔作为一个行业将面临黄昏。

“如果湖笔真的衰落了,我还可以回进贤老家,起码进贤的毛笔还欣欣向荣。”看到笔者听到他的话后也开始伤感后,章小华反过来给我打气。但是进贤的制笔业真的如他所说的那样兴旺么?我想,我有必要去进贤看看。

深夜,走在湖笔街灯火通明却不见人影的街道上,笔庄窗户中漏出的光打在街道上,就如同船家的灯火映在水面。我走在街上幻想自己是那个朝圣的笔工,坐着乌篷在江南水乡夜航。

点击左下角“阅读原文”,将世界收入囊中!

爱华网

爱华网