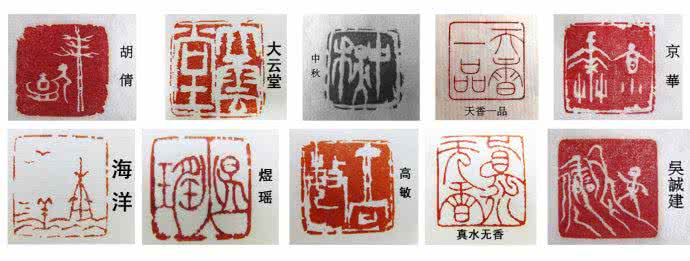

线条是篆刻的基本单位,线条的丰富还是贫乏,多样还是单一,决定了篆刻是丰富还是枯燥,生动还是呆板。线条是刀刻出来的,不同的用刀可以形成不同的线条形态。这种不同的用刀方法就是篆刻的刀法。

刀法在整体上可以分为冲、切二种。

冲刀中,一刀冲去完成一条线,我们称为单刀。这是单刀的基本解释,但不是唯一的解释,单刀有时候并不局限于一刀,如果维持一个方向的重复冲刀,尽管有两次或三次的运走,但由于线条的形态依然是一边光、一边毛,没有什么改变,这样的线条我们依然可看为单刀线条。不如此便不能解释齐白石具备一定厚实度的的单刀法。单刀只能表现白文。一刀冲过去,反方向再—刀冲回来,我们称为双刀。双刀可以表现朱文和白文。双刀的操作一般是将凿刻时石材的迸裂痕迹掩盖在白文的线条中间、排斥在朱文的线条之外,因此双刀的线条一般是两缘比较平正、光滑。实际创作中,双刀的用途大大多于单刀,绝大多数印章是由双刀完成的。根据作者的操作习惯,冲刀的方向一般可以分为:由近身端往远身端冲,(右手执刀者)由右往左冲,由远身端往近身端拉,(右手执刀者)由左往右拉四种。一般说来,冲比较用得上力,同样形成冲刀线条的“拉”相对用不上力,但比较容易控制,线条起止的准确性高一些。无论哪一种冲刀,刀的冲击方向是与印面平行而略微往下的。

切刀是指一条线由两刀以上刻成,如果是双刀,那么来回就由四刀以上刻成。我们说两刀以上,究竟以多少刀为宜,则视线条之长短和作者要达到的效果而定。切刀与冲刀操作上的主要不同在于刀的冲击方向对着印面相对往下,像往下切菜似的聚段成线。切刀连续动作的方向同样也可以分为由近身端往远身端、由右往左、由远身端往近身端、由左往右四种。与冲刀不同的是,切刀无论朝哪一个方向连续动作,由于力量相对向下,所以在发力的程度上差别是不大的。在理论上甚至实践中,切刀也是可以有单刀的。但在现存的历史经典作品中,我们尚未发现较成功的实例。

冲刀的线条比较劲健、奔放、痛快、简洁(图1);切刀的线条比较苍浑、波磔、老辣、丰富(图2)

图1

图2

虽然刀法有冲、切的不同,但许多篆刻家为了求线条的丰富表现,也因为实际操作时,可以走刀的空间大小不同,比较复杂,他们往往是冲、切兼用的,冲中有切,切中有冲,长线用冲,短线用切。而我们判断一方印章是冲还是切,大体上只能以其主要的线条来定。有的线条虽然为两刀以上刻成,但却是两次以上的冲刀刻成,我们或可称之为短冲刀。同样,切刀也可能因下刀的角度较大而形成较长的切痕,我们或可称之为长切刀。所以,虽然在理论上将刀法分为冲、切两种,而在实际运用中要复杂得多,也完全可以自由得多,完全不必拘泥于刀法纯正,唯冲或者唯切的。

执刀的方法,一般以捏钢笔般的手势为多,冲刀因为用力的方向与石面平行,刀杆当然比我们执钢笔写字时要更斜一些,更放倒一些。切刀则相反,由于力量是向下的,当然刀杆会比我们执钢笔写字时更直一些。其他还有四指执刀法或一把握住的执刀法等等,无一定之规,由作者的使用习惯所决定。

刀刃入石时,刀杆应向线条的相交方向有一定的倾斜。古书上所谓“正刀入石”是欺人之谈,完全正持刻刀,以九十度入石,让石材向线条两边均匀迸裂,实际上是无法操作的。刀刃入石必须有一定的斜度,但斜到怎样的角度,却因为作者的习惯不同,意欲达到的线条效果不同而不同,有的相对陡直,可以达到七、八十度,有的比较平缓,只有三、四十度。过于平缓角度的用刀,我们又称为“披削法”,意谓刀走石面像削水果皮似的。

刀之用,主要在于刀尖,这在冲刀中尤其显然。但在披削走刀时,一部份刀刃也可能接触石面。而切刀因为力量向下,则会有更多的刀刃与石相击。刀尖与刀刃对石面的冲击所形成的线条效果会有些微的不同。一般说来,刀尖是首先入石的,冲击力相对大,石材的迸裂程度会大一些;刀刃随着刀尖而后入石,冲击力相对小,石材的迸裂程度会相对小一些。这种细微的差别可能影响线条的效果,会在一定程度上影响印章的风格,这是我们需要注意的。“物常聚于所好”(图3)是吴熙载所刻,线条效果即所谓披削法刻成。“臣受性愚陋人事多所不通 (图4)是黄牧甫所刻。黄早年学吴熙载,但至此时用刀已行己意,所以虽然边款称“师吴攘之(熙载)先生”,而因为以刀尖冲刀为主,与吴熙载线条的差异感还是很明白的。当然,这只需要我们有一种认识罢了,在实际操作时,只能由经验来运作,我们无法也无须具体分清几分刀尖、几分刀刃的。

图3

图4

下面我们对照图例看看不同线条效果的用刀方法。

“少司马章”(图5),黄牧甫刻,冲刀,执刀应该较陡直,走刀较快,较坚决,力量较大,有比较明显的、甚至是故意的冲过头的表现。横直线交接处的用刀则较小心,以避免用力过大而使迸裂漫延呈“墨渗”效果,小心的目的是使线条交接处保持方锐的直角,以保证线条的挺健进而保证作品风格的挺健。黄牧甫冲刀线条的难点在于平正、挺直中有隐然的点状起伏,营造了线条痛快中的沉厚感。这种隐然的点状起伏应该是由较陡直的执刀造成的。因为执刀较陡直,除了刀锋正向会形成主要迸裂,刀锋背面也对石面有一定的冲击,会形成次要迸裂。主要迸裂隐藏在白文线中间,次要的点状迸裂则凸显在线条之上。如果执刀较斜,以同样的力量,刀锋正向的迸裂会范围较大,而刀锋背面则几乎没有冲击力,线条边缘就会比较平滑。典型的黄牧甫冲刀的入石深度中等,线条起止处(截面)以方为主,方中带圆,方求劲健、挺拔之意,略带圆意是为了避免单薄。

图5

“肖氏西园藏书画印”(图6),黄牧甫刻,冲刀。朱、白文线条形态和精神的一致是篆刻家成熟的标志之一,而形态、精神的一致当然是因为刀法的一致。典型的黄牧甫朱文线条和白文线条在刻制上是一样的,只不过运刀方向不同罢了。至于难点也是平直线条上的点状隐然起伏。这种点状隐然起伏的重要性和制作方法和白文线条一样,不赘述。和白文线条不同的是,黄牧甫朱文线条比较细,在起止(截面)的处理上我们不必考虑方中带圆,而只需方的切一刀,才得锋锐生拙之意。因为印泥有一定的厚度,细线条的方锐截面不会出现太单薄的感觉。如果我们在刻制时就预留一定的圆度,那钤盖的效果就没有方锐的生拙感了,会过于圆润。

图6

“赵之谦印”(图7),赵之谦刻,冲刀所成,刀入石较深,行刀较缓。我们不能判断是因为入石深所以行刀快不起来,还是因为求慢所以力量向下致入石较深。我们不必探求何为因果,我们只须明白,因这种用刀法,致线条不像黄牧甫冲刀那样斩截,但更为浑厚和沉着。典型的赵之谦冲刀线条,起止处要比黄牧甫冲刀线条圆润一些,这与其所要追求的端凝效果有关。因为赵之谦是学浙派出身,改用皖派的冲刀法之后,依然保留着一些浙派切刀的影响,因此他的冲刀线条要比黄牧甫稍多一点起伏的运笔意味,稍多一点起伏的波动感。

图7

“赵之谦印”(图8),赵之谦刻,冲刀。执刀要斜于黄牧甫,但直于吴熙载。所有的线条都是背线冲刀所成,但在曲线的刻划上,有接续的动作,也就是一条线并不是一刀到底,而是中间有停顿,然后自停顿处始,再起一刀。这是因为比较长的曲线,很难一刀冲到底。而因为这种停顿和接续的动作,使曲线的起伏、波动感要略强于直线。赵之谦的用刀服从于再现印稿,相对来说,用刀本身的趣味要稍逊于他之前的吴熙载和之后的黄牧甫。

图8

十二砚斋(图9),吴熙载刻,冲刀。执刀非常斜,近于平卧,所谓“披削法”。入石非常浅,行刀较流走,像用笔侧锋在纸上写字,而线条的起止、转折也往往表现出写字般的效果。晚年的吴熙载披削式冲刀更着重于一种自然、随意的神情,如此印线条的起止或圆、或方、或尖,以不规律为规律。披削式冲刀会用到一部份刀刃,刀刃过石与刀尖的冲击效果有些不同。这种用刀刃的披削刻法所形成的线条优点在于飘逸、华美,但掌握得不好,往往会呈剪纸般的单薄感。而更注意的是不要因片面强调流走而致线条的浮滑和轻佻。把握沉着是披削用刀的关键。

图9

(待续)

爱华网

爱华网