赛金花一生大红大紫过三次:第一次在义和团运动中;第二次是在1931年“一二八”事件后,举国“不抵抗”的气氛下,落魄潦倒的她突然被北平小报的记者挖出,如出土文物般赶赴各种宴会充当花瓶兼白头宫女;第三次则是1936年夏衍的话剧《赛金花》公演后。她都没来得及看到这部戏,就于当年的 10月21日死去。

她最为人熟知的事迹其实只有一件,即在庚子年间与八国联军元帅瓦德西的一段关系。几十年屡屡翻炒,也不过是对此的不同阐释。真耶假耶,无人关心。

李师师还是王昭君?

赛金花的跌宕人生始于1893年—这一年,她的丈夫,同治七年戊辰科状元、曾任“出使俄、德、奥、荷四国钦差大臣”的洪钧去世。作为下堂妾,她开始在上海重操旧业,挂牌为妓。

前面一段人生晦暗莫明,人们甚至不知道她究竟生于哪一年,出生在什么样的家庭,赛金花下堂时已经不年轻了,然而“状元夫人”的头衔,去过欧洲的经历,还有传说中能说英法德三语的本事,都给她平添许多魅力。不久后,她又北上天津,来往京津之间,结识了不少北京的豪绅显宦。

在天津为妓时,“赛金花”这个名字正式出现。

她在北京城是一个时髦人物。上海的过气名妓去北方走穴,本就大受欢迎,何况又是经历如此奇特的神秘佳人呢?她把上海花界的潮流行为带到了保守的北京,常着男装在街上骑马,“奇花异服”,被人目为妖孽;在北方花界的风气影响下,与客人“拜把子”,自称“赛二爷”,举止行动都出位大胆。

1900年前,她就是小报上的常客。上海的小报逐日连载她在北京的活动,无非是与某人相狎或客人为她大打出手之类花边八卦。这一时期小报奇发达,任何时代的人民都需要娱乐,妓女就是当时的娱乐明星。

庚子之后,赛金花从一个普通的名妓升格为“九天护国娘娘”,关于她与瓦德西在八国联军占领北京时期关系的记载,见诸大量晚清笔记、小说。厚道者如吴趼人在《赛金花传》中仅仅点到为止:“金花以通欧语故,大受欧人宠幸,出入以马,见者称为赛二爷。”但更有许多人言之凿凿,称瓦德西不但是她的入幕之宾,而且对她“言听计从”,赛氏“隐为瓦之参谋”(柴萼《梵天庐丛谈》),甚至传说正是因为赛金花的进言,才让瓦德西下令不得滥杀北京百姓。所谓“彩云一点菩提心,操纵夷獠在纤手”(樊樊山《后彩云曲》)。

1905年,以她为主要人物贯串全篇的小说《孽海花》出版,风靡一时,“再版不下十五次,行销不下五万部”,她的知名度再上层楼。此书前六回原是金松岑所作,保留的引首词中亦涉赛瓦在庚子年间事,云“虎神营荒,鸾仪殿辟,输尔外交纤腕”,虽然曾朴续成的全书没有来得及写到这一段,但却大肆渲染她在随洪钧出使德国时就已与“雄赳赳的日耳曼少年”瓦德西私通,成为另一段公案。

这个时期世人目赛金花,仍然跳不脱“天生尤物”、“红颜祸水”的观念,如樊樊山的《后彩云曲》,津津乐道她如何“淫乱官禁,招摇市塵,昼入歌楼,夜侍夷寝”,另有更荒淫的细节,如仪鸾殿火灾,瓦德西抱她穿窗而出等等,虽然是仅“得自传说”,然而却显示了中国文人情色想像的极致,有吊名女人膀子的快感。中国文人历来还有夸大女人作用的习气,譬如安史之乱全是因为杨贵妃,而明清易代则是吴三桂“冲冠一怒为红颜”的关系,于是他们将赛金花比作李师师,又比作王昭君,再借她来感叹世代更替,“彩云易散琉璃脆”(樊樊山《前彩云曲》,赛金花曾用“富彩云”、“傅彩云”作艺名),“白发摩登何足数”(《后彩云曲》)。

自己都说不清的神话

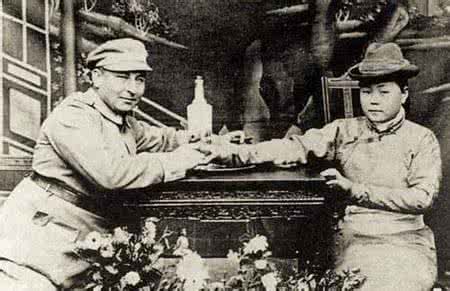

1933年,早就被人遗忘的赛金花又出现在大众视野里。事起她央人写了一张呈文要求免除房捐八角,被北平《小实报》的记者管翼贤发现,立即前往赛家采访,在报上大加炒作。随后各方名人络绎不绝去看她,犹如欣赏出土的古玩;连在上海的“性学博士”张竞生都写信与她谈风论月。一时大批“赛金花访谈记”出炉,大众兴趣所在,仍然是那一段赛瓦情史。

然而随便找几篇访谈一看,便发现有问题。在这件事情上,赛金花本人的叙述颠三倒四,自相矛盾。

例如她对刘半农与商鸿逵自述身世时,完全未提及在欧洲是否与瓦德西相识;而曾繁的《赛金花外传》同样是采访她之后所写,她就明白表示二人是老相识:“他和洪先生是常常来往的。故而我们也很熟识。外界传说我在八国联军入京时才认识瓦德西,那是不对的。”

至于1900年的一段韵事,在有些访谈中,赛金花本人全盘否认:“我同瓦的交情固然很好,但彼此间的关系,确实清清白白;就是平时在一起谈话,也非常地守规矩,从无一语涉及过邪淫。”她强调的是她的侠义行径:八国联军在北京城中肆意杀人,她便向瓦德西进言,称义和团早就逃走,剩下的都是良民,实在太冤枉。瓦德西听后下令不准滥杀无辜,因此保全了许多北京百姓。当然,还有一些她自认为骄傲,后人看着却难评说的行为:例如她自称为联军办粮草,以个人名义担保,打消了一些商人心中的疑虑,也让他们狠狠宰了外国人一刀;又为了阻止联军到处抢花姑娘,她主动介绍妓女给他们,每次收费一百块,又狠狠宰了他们。

爱华网

爱华网